新生からはや8年。旧版から約10年。色とりどりの願いによって紡がれた、星と命を巡る旅は今ここに最高の結末を迎えた。私は以前、「漆黒のヴィランズ」が完結した際(5.3パッチ時)に寄稿したコラム内で「この物語自体が奇跡である」「「『ファイナルファンタジー』という題材を描ききった上で、それでもなお、何を語るのか」と述べたが、開発陣は積み上げられた期待をやすやすと飛び越え、唯一無二のナラティブを提供することに成功した。

生きているがゆえに避けられぬ死。いずれ来たるサービスの終焉。改めて宣言しよう、運営型のゲームとしては到底考えられない題材をもって語られる『ファイナルファンタジーXIV』「暁月のフィナーレ」の物語は、本作がほかでもない長期運営型MMORPGであるからこそ成立した奇跡であると。

※以下、「暁月のフィナーレ」を含む、『ファイナルファンタジーXIV』のこれまでの物語に関するネタバレが含まれています。

始まりの終わりは、新たなる終わりの始まりへ

かつて遊ぶにあたり根性が必要と揶揄されたMMORPG『ファイナルファンタジーXIV(以下、FF14)』が「新生」を果たしたのは2013年のことだった。復興を遂げたエオルゼアにて語られたのは、それこそJRPGらしい純然たる「善と悪」の二項対立。内容としては、まるで原野の開墾作業のように、地道な仕事が延々と続く。大地を耕し、種を蒔く。いつか芽吹き、花開くことを信じ奮闘する、一介の冒険者が救世の英雄へと至るまでの物語である。

続く2015年に発売された「蒼天のイシュガルド」では「異種族」「戦争」というモチーフを使うことで、「善と悪の二項対立」というフォーマットを崩壊させた。果たすべき大義と切り離し難い個人の感情とが錯綜する、竜と人の物語は、利己と利他の狭間で揺れる心の在り様をまざまざと描き出し、「新生」からの物語体験に奥行きを与えている。

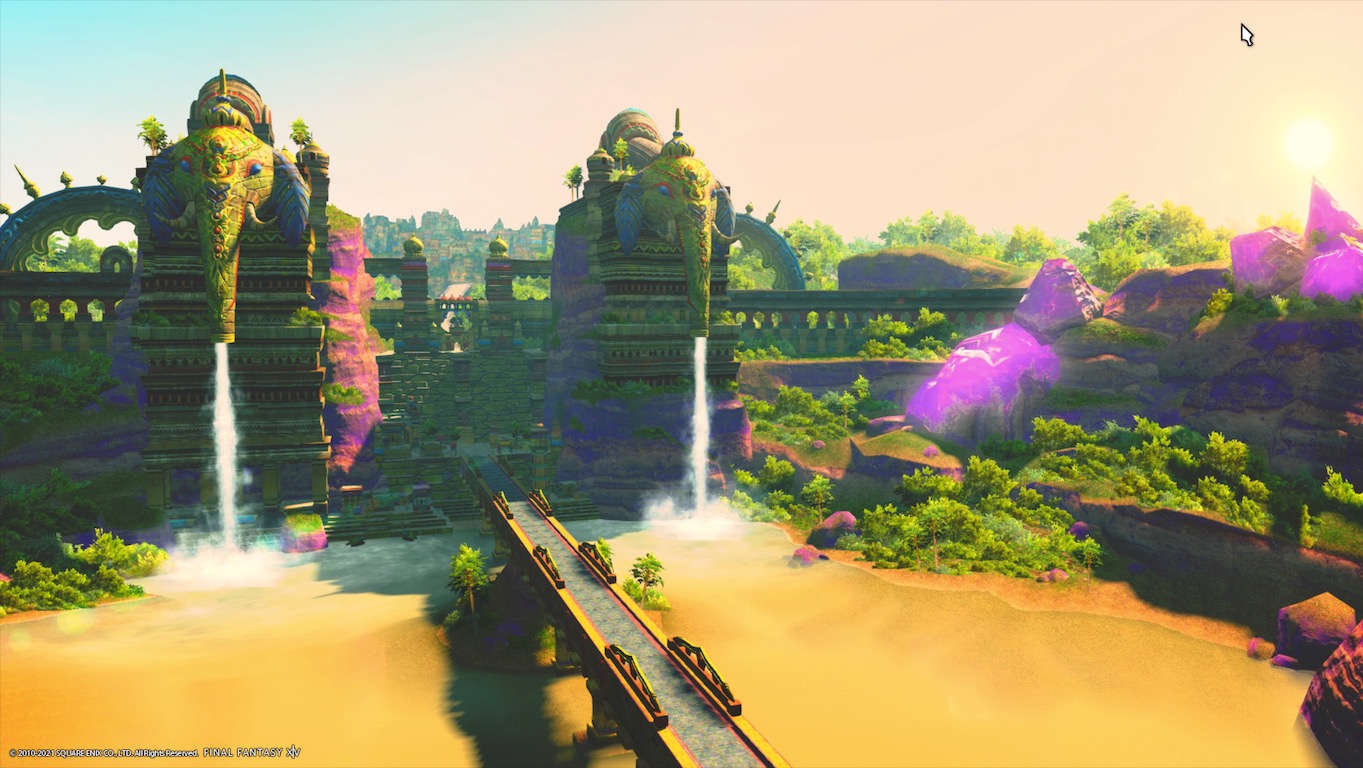

「紅蓮のリベレーター」が発売されたのは2017年。「戦争」というモチーフこそ引き続き使用しているが、ここで語られるのは「世界の多様性」。さまざまな文化。さまざまな正義。そして尊重と相互理解。この拡張のポイントは、異なる存在との融和だけでなく断絶を物語の構成要素として組み込んでいることだ。多くの民族が一致団結して多様性を否定する帝国に立ち向かう前半部とは異なり、後半部は「尊重することができない」人間の存在をヨツユに対する迫害を通じて表現している。

「善と悪」「個人の多面性」「世界の多様性」を経て2019年に発売されたのが「漆黒のヴィランズ」である。私達はそれまでの旅路において、世界にはもとより善も悪もなく、人は互いの立場を侵さずに尊重できることを知った。それでもなお、なぜ人は手に剣を携え戦うのだろうか。それは譲れない願いが、叶えたい夢があるから。「生きたい」「友を助けたい」「世の中を良くしたい」。夢(ファンタジー)こそ、自らを反逆者/支配者に変え、他者を支配者/反逆者に見せる。物語を生み出す根本原理なのだ。

そして2021年。夜明けと共に人々は夢から目覚め、終わりに向けて歩みだす。旧版から10年。新生から8年に渡るハイデリン・ゾディアーク編の最終章として開幕した「暁月のフィナーレ」は、避けられぬ滅びというあまりにも残酷な現実をプレイヤーに突きつけるとともに、今に生きる存在へ向け高らかに謳われた希望の讃歌である。歴代拡張をいま一度なぞるような要素を随所に散りばめながら、「夢」と「現実」という対比構造を用いて物語を展開していく。

ここで言う「夢」とは、同じ理想を共有した集団により形成された心地よい秩序を指している。一方「現実」とは、孤独、死、滅び、行き止まりといった負の要素や、混沌としている様子を指す言葉だ。作中前半から中盤にかけては「夢」は善いイメージとして、「現実」は悪いイメージとして用いられるが、中盤以降になると「夢」には歪なもの、やがて覚めるというイメージが、「現実」には生を象徴するイメージが新たに付与され、混沌は自然な状態として許容される。両者の関係は逆転し、夢の歪さと現実に生きるものたちの力強さが物語の色となっていく。

これは現実の物語

メインストーリーが始まり、まずプレイヤーが到着する「知の都オールド・シャーレアン」は、その成り立ちから戦いを忌避し、果たすべき目標を優先させるため、現実的な観点から中立国のような立場を採っている。民主制を実現しながら、排他的であり秘密主義。キーキャラクターを務めるフルシュノはそれを体現したかのような頑固親父である。同じ理想のもと国々や蛮族が結束したグランドカンパニー・エオルゼアとは正に対照的な態度と言えよう。

また「知の都」というだけあって、世界設定にまつわるイベントの宝庫になっているほか、ルヴェユールの双子やハイデリン関係の情報が開示される場所でもある。この状況を認識したプレイヤーの中には、「新生エオルゼア」時点の思い出を振り返った者もいるだろう。本作はこのように、新たなエリアと歴代拡張の内容が自然な形でリンクする。「暁月のフィナーレ」を遊ぶだけで、こんなこともあったなと、旧版から10年間の歩みを振り返ることができるようになっている。

インド文化をモチーフとして形成された「ラザハン」は、竜が統治者として慕われる人の都、開かれた貿易国という点で、竜と戦争を起こした宗教国家イシュガルド、ひいては「蒼天のイシュガルド」時点における「夢」のような光景、理想の体現であると言っていいだろう。しかし差別や偏見といった現実的な心配から、統治者本人は姿を見せることはなく、貿易にまつわる経済問題に頭を悩ませている。主人公に対しても「お前に巻き込まれる人間がいることを忘れるな。守りきれ」と至極もっともなアドバイスが、イゼルやオルシュファン、ムーンブリダといった亡くなったキャラクターの記憶と共に送られる。

ラザハン地域の物語におけるユニークな点は主に2つ。1つは理想の体現のようなこの国が、中盤以降もっとも「現実」をイメージした悪夢の舞台として描かれることだ。終末が到来した結果、ラザハンは血と炎の赤に染まり、獣の遠吠えが木霊する惨劇の舞台と化してしまう。その描写は歴代拡張のなかでも一番物悲しく、グロテスクだ。なかでも赤ん坊を抱えた母親が首の骨を折られ即死してしまう描写には思わず悔し涙が頬をつたった。

ただこうした描写があるからこそ、プレイヤーの胸に響くものがある。絶望によって人が獣に変わり加害をはたらく。それが伝播する終末の光景は、私達の身の回りでもSNSを通じて実際に起こっていることだ。暁のメンバーは獣に転じる可能性に陥った人に対し、そばで安心と励ましを与えることによりこれを回避していた。異なる場面では生き方の教えをコミュニティ内で見つめ直すことにより立ち直る描写もあった。人を絶望から救うには、寄り添う他者の存在が不可欠。よく言われる定番の解決法ではあるが、本作がマルチプレイ必須なMMORPGであるからこそ、この答えは真実味を増し、同時に実現することの難しさを私達に認識させる。今までのプレイにおいて、コミュニケーション不全の状況に陥らなかった人がどれだけいることだろう。身近な人が困難にあるとき、デマや絶望に染まってしまったとき、私達は臆せず何ができるのか。終末の厄災は黙して問いを投げかける。

2つ目は民が好きで仕方ない臆病な末っ子竜「ヴリトラ」と、常に動き続けることを止めない兄貴分「エスティニアン」の関係性だろう。ヴリトラは、かつて復讐に駆られて暴走した親族に寄り添えなかったことを悔やんでいた。国の崩壊を恐れ民の前に出られないと怯えるヴリトラに対し、戦い続けた結果、竜との融和を果たしたイシュガルドや、「星を護る」という宿敵ニーズヘッグの想いを受け継ぐことになった自身の境遇を語るエスティニアン。両者のやりとりはかつての未熟なアルフィノとの思い出を想起させるだけでなく、プレイヤーの軌跡である「蒼天のイシュガルド」が理想たるラザハンを前にして「間違い」ではなかったことを証明する。

盟友の最期も、巫女の想いも、二人の憎しみも、消えぬ過ちの結果もたらされたものではあったが、やがて誰かを救うものでもあり、決して間違いではなかったのだ。

「新生」「蒼天」とくれば次は「紅蓮」だ。ガレマルド編では、それまで虐げられる側であった諸国が、虐げる側であった帝国へ援助に行くという、徹底抗戦を描いた「紅蓮のリベレーター」時点とはまったく対照的な状況からスタートする。物語の展開も、民族融和の理想形ともとれる支援部隊の登場を華々しく描写したかと思えば、戦争における侵略者側の視点を中心に物事が推移し、夢破れた将校の自害をもって一段落となる。「紅蓮のリベレーター」時点における色とりどりの多様性ではなく、可能な限り他者と交わらない状態を尊重するという意味での多様性が描かれる。国民性というアイデンティティや、コミュニティに対する帰属意識など、より汎用的で具体的なものを通じ大きくフィーチャーされている。大人しく侵略されろという姿勢、大人しく我々と交わり救われろという姿勢、一体何が違うのか。

以前「アドバイス罪」という言葉が話題となった。一切の他人が自身の都合も知らずに善意の助言を押し付ける状態を意味する、イラストレーターのあきまん(安田朗)氏が提唱した言葉だ。高度情報化社会となった現代において、その要を担うSNSは人間の憎悪をふくらませる装置としてたびたび話題になるが、これは善意に関しても同様である。増長した感情は自他の境界を曖昧なものに変え、やがて他人の存在そのものを侵食しはじめる。他者の幸福を願う想いが自己満足にすり替わっていく。ガレマルド編においても「アドバイス罪」の危険性は姉妹の悲劇という形で描写され、それを受けてアルフィノとアリゼーたち支援部隊は「アドバイスを送ること」が重要なのではなく、個々人や世界の構成要素ひとつひとつにまず向き合う努力が必要であることを改めて認識し、地道に実践していく。だがこれもまた、ラザハンの項で述べたとおり、真実味を帯びた意見であるものの、コミュニケーションの問題や心の許容量の壁が我々の前にたちはだかる。実現することは非常に困難だ。それが現実なのだ。

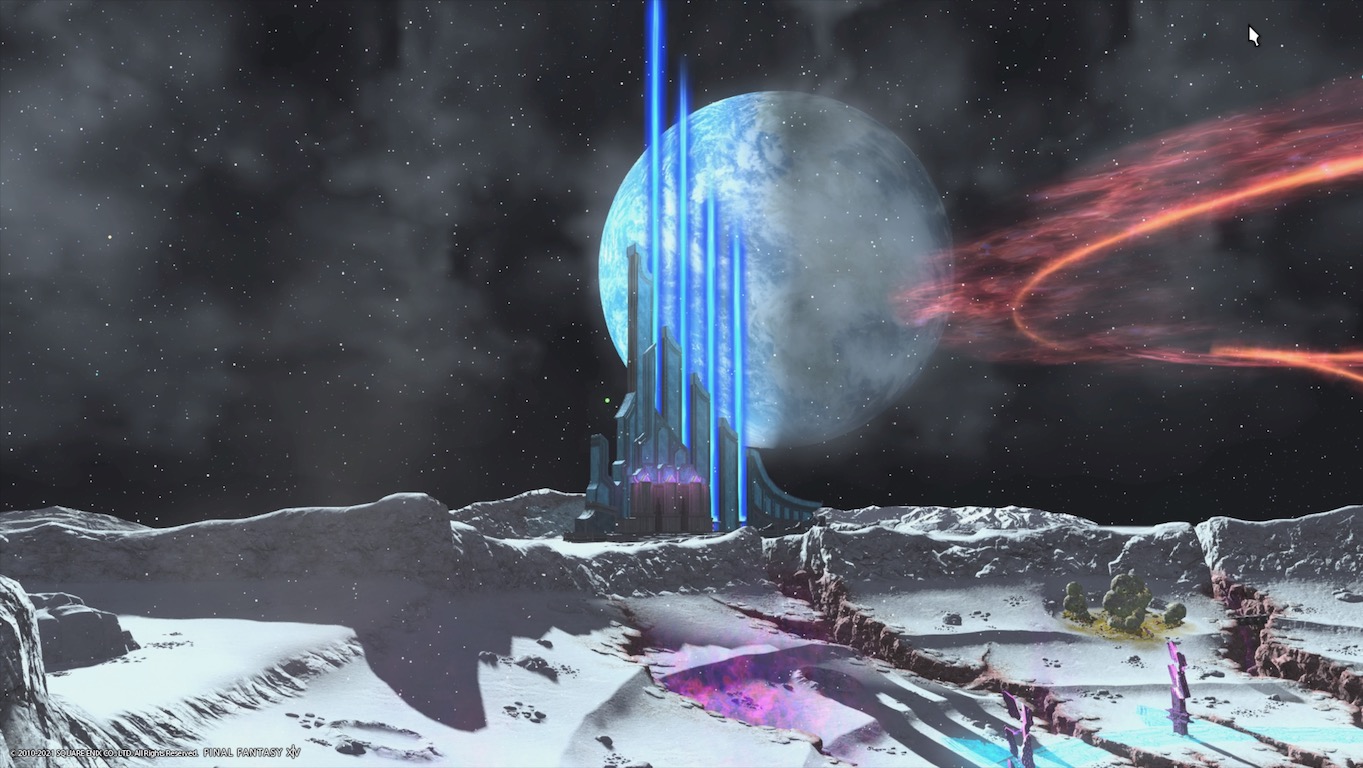

「漆黒のヴィランズ」に相当する月編とエルピス編では、既存の古代人キャラクターたちに関する設定の掘り下げがなされるほか、夢のような世界とされた古代の実態が、善以外の価値を許さない、ある種、全体主義の理想形のような世界であったことが判明。月ではザンデから影響を受け絶望したアモンが、エルピスでは人間がそもそも善ではない事実に気づいていたヘルメスが、世界に対する反逆者としてプレイヤーの前に立ちはだかる。そして「暁月のフィナーレ」における命題もまた明らかとなる。「生まれないことこそ幸福だ」。星々の惨状を伝え聞いた幸せの青い鳥メーティオンはそうアドバイスする。

アモンは生きる価値を外部に期待して孤独に心折れた現代人のメタファーに、ヘルメスは「いい人」の皮を被り現実の社会問題に無関心な大衆への絶望に、メーティオンは「反出生主義」を代表とする、これまで取り上げた社会問題そのものに相当する。彼らに負けず人が生きる意味を証明することこそ「暁月のフィナーレ」における最終目標となっている。多くの作品であれば、明確な解決策を突きつける展開が用意されるものだが、本拡張のユニークな点は、あえてそれを言語化していないこと。諸問題が解決困難であることを過去を振り返りながら強く認識させた上で、「そんなことはない」という希望が、誰かから与えられずとも、各々の『FF14』におけるプレイ経験から自然と浮かび上がる構成にしていることだ。

聞いて。感じて。考えて。新生時点から幾度となく繰り返し発信されたハイデリンからのメッセージであるが、ここまでたどり着いたプレイヤーであれば、その言葉の重みと、実践することの難しさが身にしみて理解できるのではないだろうか。受け取った情報を自分の尺度と照らし合わせつつ冷静に分析し、噛み砕いて生きるための血肉とする。彼女はコレを辛い現実を乗り越えるため人に課した試練だと語ったが、正しくそのとおりだ。筆者も常時これができるかと言われれば難しい。つらい状況下にあればなおさらだ。毎日流れてくる新型コロナウイルス関連のニュースが見るだけで辛かったことを思い出す。

かといって現実を前に思考を停止し、覚めぬ夢に逃げてしまえば、先立つ星々のように破滅を迎えてしまうことは必定である。ただ形はどうあれ幸福にすべてを費やしたゼノスや、目的が潰えてなお己の人生を誇れるエメトセルクのように、「生きる価値を期待する」のではなく「なぜ私は生かされているのか」という視点の転換に至れるかといえばそんな自信はない。しかしハイデリンはこうも言っていた。誰かが喜んでいるとき、誰かが泣いているのなら、誰かが絶望している時、誰かが希望を見出している。だからこそ辛い現実の中でも人は助け合えると。

絶望に負けなかったキャラクターたちの人生を、旧版から10年間サービスを終わらせず続けてきた歴史を、ほかならぬあなたの足跡を、メーティオン達に向けた助け舟として用い、活路を切り開いていく終盤の展開は、長期運営型MMORPGであるからこそ成立した奇跡の体験であるといっていい。絶望を前にフェニックスに頼る必要はもうない。私達はこれまでの旅路において、憎悪にまみれた竜と人の悲しみを正面から受け止め、決して一つにならない世界の広さを体感し、決して譲れない想いがあることを知った。私個人としては、普段遊んでいるときにはギスギスした状況に直面することもあった。一時的に休止していたこともあった。それでも生きて『FF14』に戻ってきた。

つまり本作がMMOという形式を採用しているからこそ、ゲームを遊ぶことで上記にあるような現実でも起こっている諸問題に無理矢理にでも直面させられ、それを対処し続けることを強いられる。他者とのコミュニケーション不全や円滑なコミュニティ運営。聞いて、感じて、考えて、それらを乗り越えながらも『FF14』を遊びたいというプレイヤーひとりひとりの自発的な姿勢が、アモンとヘルメスの絶望を打ち消すための、「辛い現実において人に生きる理由はあるのか」という問いに対する回答の1つになっている。ゲームにログインした時点で答えは用意されていたのだ。幸せの青い鳥はすぐそばに。あまりにも美しい切り返しだと言えよう。ゲームの販売が無事再開されたあかつきには、アモンとヘルメスの二人に本作のフリートライアルを始めてみることをオススメしたい。共に答えを探しに行ければ良いなと思う。

最後に行われるゼノスとのやり取りは、エルピスで生きることが認められなかった猛獣の存在を思い出させると同時に、独りよがりなものでなければ多様なプレイスタイルを許容する、このゲームの懐の大きさを再度認識させてくれた。道のりを振り返るムービーと合わせて、集大成にふさわしい、『FF14』に出会えて良かったと心から思える演出であった。

MMORPGと人生

本拡張のテーマは「現実」ではあるが、その構成要素のなかでも「避けられぬ終わり」をフィーチャーした作風であり、これは『FF14』というサービスそれ自体の終わりもプレイヤーの脳裏に浮かび上がらせる。ゲームは人生の無駄であるという悪い風評がいまだ流れるなか、Time to Winになりやすく、膨大な時間を要するものの手元に何も残らないMMORPGはその被害を受けやすい。結果、MMORPGは特に遊ばないほうが良い、時間を浪費するゲームと呼ばれるが、見方を変えれば、ひとりひとりの人生に寄り添うゲームでもある。『FF14』を通じて新たな出会いが生まれた人もいれば、挑戦の契機となった人もいるだろう。それこそ『FF14』を始めたことで、日々に鮮やかな彩りが加わったという人は数多いのではないだろうか。

始まりがあるものは、何事も終わりがある。いずれ来る別れを止めることは決してできない。このゲームが真にサービス停止を迎える時、継続プレイを終える時、あなたはどんな言葉を投げかけるのだろう。私はせめて後悔なく「ありがとう」と言えるように、その後もどこかで旅を続けられるように、最期まで胸を張り歩んでいきたい。冒険者として。友として。

© 2010 – 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

![PLAYISM&AUTOMATON運営会社アクティブゲーミングメディア人事総務&経理財務スタッフ募集[大阪勤務]](https://automaton-media.com/wp-content/uploads/2023/04/20230410-243372-header-100x70.png)