伝統は時に枷となる。それは『龍が如く』シリーズも例外ではない。長らくの間、自身のルーツに縛られ続けてきた過去がある。そうした経緯を経て私達のもとに登場した『龍が如く8』は、シリーズを強固な枷から解き放ち、新天地へ飛ばすことに成功した作品である。

※本稿には、『龍が如く8』に関するネタバレが部分的に含まれている。核心的な言及はないものの、留意して読み進めてほしい。

長きにわたる因縁にケジメをつける

来年で初作発売から20周年を迎える『龍が如く』シリーズ。その原点は「Vシネマ」にあったと筆者は考える。俗に言う「良いヤクザ」である桐生一馬が、「悪いヤクザたち」を、男気をもって打倒していく、任侠活劇を題材としたアクションアドベンチャーシリーズだ。大衆向け作品でありながら、「Vシネマ」というアンダーグラウンドなモチーフを採用したことで、日本文化の露悪と、悪という概念そのものが持つシリアスでポップな魅力を描くことに成功。“ガイドブックに載らない”日本文化を体験できる作品として、現在では海外でも評価されるタイトルに成長を遂げた。

一方で、表現内容の限界に悩まされ続けたシリーズでもあった。「ヤクザという業界そのもの」ではなく、「Vシネマ」寄りの描写(以下、Vシネマ調と記載)になっている都合上、Vシネマの起承転結を逸脱する物語を描けないのである。そのため、『龍が如く3』では作風を変え、『龍が如く4 伝説を継ぐもの』では主人公を新たに3人増やすという手段を取った。両者ともにアクションを中心としたゲームシステムに関しては歩みを進めることに成功したものの、「Vシネマ調」をやめるには至らず。結局「Vシネマという枠内におけるキャラクターの掘り下げ」に限界が来てしまい、『龍が如く5 夢、叶えし者』『龍が如く6 命の詩。』におけるストーリーの悪評につながった。(『龍が如く0 誓いの場所』や『龍が如く 維新!』などのストーリーが高評価を得ている理由には、時系列が巻き戻りキャラクターが若返ったことや、時代劇などの新たな文法を用意したことで、新たな魅力の掘り下げ場所が見つかったことも要因の1つだろう。)

メインストーリーとサブストーリー、プレイスポットの関係性にも触れておきたい。本シリーズは、ほかの長期継続しているゲームシリーズと同様、根本的な遊びの部分を大きく変えないことでユーザーの参入障壁を下げ、物語やミニゲームを通じて体験の差別化を図る手法を採用している。全体的なコンテンツデザインとしては「Vシネマ調」をモチーフとしたメインストーリーがあり、それに対するアクセントとして、笑いあり涙あり、やりこみありの「Vシネマ調ではない」サブストーリー、プレイスポットが存在している。これは言い換えると、サブストーリー、プレイスポットの体験が主人公の物語に組み込まれているのか不明瞭であるということでもある。結果、サブストーリー、プレイスポットが別にやらなくて良いコンテンツになってしまっている。たとえば『龍が如く』における桐生と錦の戦いに、何度も当たり屋にいちゃもんを付けられる小話が自然と介入する余地はない。なぜならサブストーリーやプレイスポットの経験は「Vシネマ調」の起承転結に必要ないからだ。

『龍が如く』シリーズは「Vシネマ調」から始まったがゆえに高い人気を得たタイトルであり、「Vシネマ調」であることに縛られ続けてきたタイトルなのだ。そしてこの因果を断ち切るべく登場したのが『龍が如く7 光と闇の行方』である。新主人公として元暴力団員の春日一番を据え、仲間と共に冒険するJRPGのオマージュを通じ、どん底からの成り上がりを描いた。当該作品の特筆すべき点は「ヤクザを含めたアンダーグラウンドに生きる人々全体を描写する」という新しいストーリーのビジョンを提示したことだ。

これによって「Vシネマ調」に囚われない物語体験を成立させることができるようになっただけでなく、さまざまなヤクザ以外の人間が登場しているサブストーリーの立ち位置が向上している。本編以外の遊びが「遊ばなくても良いコンテンツ」から「遊んだほうがメインストーリーをより楽しめるコンテンツ」になったと言った方がわかりやすいだろう。JRPGのオマージュを取り込んだことで、シリーズおなじみであるシネマティックでファンタジーじみた演出の違和感も薄れた。リアルな世界でJRPGを演じるという構造そのものがファンタジーだからだ。

しかしながら、新たなビジョンの遂行は不十分であり、よって「Vシネマ調」からの脱却は叶わなかった。実際に蓋を開けてみれば作品のテーマである「家族の関係」以上に、ヤクザやマフィアの因縁を中心とした物語が展開されてしまったからだ。「極道の解体」が作中のキーワードになっていたが、この時点では極道の完全解体は成らなかった。

さらに言えば、「桐生一馬伝説、最終章」の触れ込みであった『龍が如く6 命の詩。』の結末を一部否定するような内容を採用したことで、前主人公になるはずだった桐生一馬の物語も終わらせることが出来なかった。新たなビジョンの提示に合わせた主人公交代も完全には成らなかったのである。(そもそも『龍が如く6』の結末自体が賛否両論であり、仕切り直しを図ったと解釈できなくもない。ちなみに、桐生一馬を主人公とした『龍が如く7外伝 名を消した男』の開発は『龍が如く8』の開発中に行われている。)

そして今回登場した『龍が如く8』は、Vシネマ調からの脱却をようやく成し遂げた作品であり、桐生一馬の物語にようやく決着を付けた作品でもある。本作は物語の内容を「春日一番編」「桐生一馬編」の2面構成にし、前者は新しいビジョンに則り、ハワイを舞台にした「ヤクザが敵ではない」「特殊な環境で生き続ける人たち」の物語を、後者は「Vシネマ調を脱却したヤクザの物語」と「シリーズの反省」を描いている。

まず「春日一番編」に関しては前作にてJRPGをジャンルに採用したことが功を奏している。舞台を外国にしたことも合わせ、これによってコメディタッチな側面をより多様な内容にすることが可能となり、サイドストーリーの描写含め、『龍が如く7』以前からの差別化をさらに促している。超巨大な魚介類との戦闘をメインストーリー中に行ってもたいして違和感がないのは、Vシネマ調に囚われない春日一番の明確な強みだ。

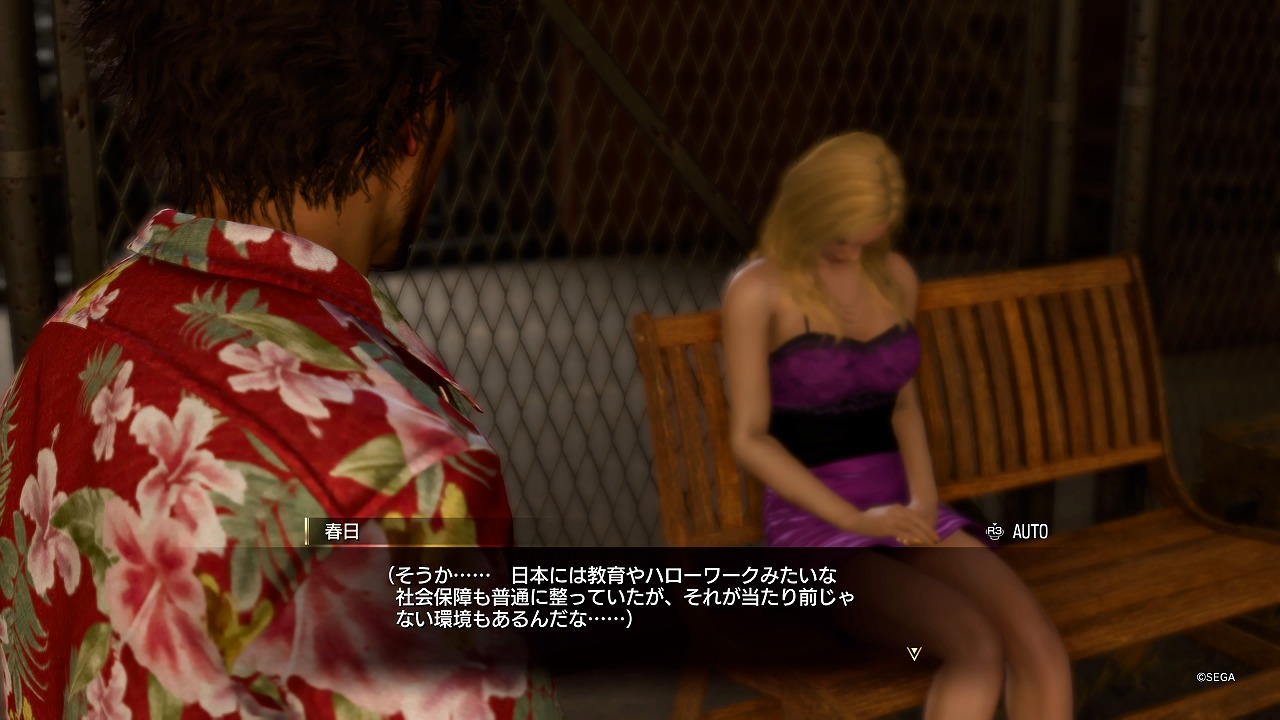

それでいて、ハワイ州における物価上昇とホームレス問題というリアルに起こっている事象を軸とした、社会的弱者の搾取に抵抗する物語を描くことで、新主人公が掲げるビジョンがより拡張性のある、普遍的なものであると強調し、シリーズファンに向けて今後の展望を期待させている。同時に、私達が真に手を差し伸べなければならないのは、「思わず助けたくなる」「可愛そうな」人たちではなく、「救いようのない」「恩を仇で返すような」人たちなのだという前作から続くメッセージ性も強めている。

桐生一馬編については本シリーズが「Vシネマ調」を採用したことで描写を避けていた部分である、主人公自身がヤクザという反社会的組織の人間だったという点にしっかりと向き合い、これを認知している。「良いヤクザ」「悪いヤクザ」という構図を止め、ピカレスクとしてシリーズを捉え直している。敵が社会正義であり、何かと正当化されがちな復讐者であることが現代の世相を反映しており興味深い。敵は言う。結局お前らはヤクザをやめられない。暴力を通じ、被害者を出しながら生きることを止められない。

かつて桐生一馬は『龍が如く0』の時点において、似たような意見を投げかけられたことがあった。「お前がなりたいと憧れる人間は暴力で成り上がったヤクザだ。」当時の桐生はこれに対し自分の答えを持ち合わせていなかったが、今は違う。ヤクザだったころの責任や、堅気になってなお暴力を通じて裏社会に関わり続けていた責任から目を背けていたことを認め、ヤクザの代表として謝罪したことは、春日一番編とはまた異なる形で、シリーズを新たな段階に進めることに成功している。ヤクザがカッコいいモチーフではなく、生き方に迷える人間になった瞬間である。『龍が如く7外伝』と本作をもって、”シリーズにおける桐生一馬の物語”については、ようやく終止符が打たれたといっていいだろう。

Vシネマからの脱却を成し遂げるため、方や「新たなビジョン」を遂行し、かたや「ヤクザは反社会的組織である」という認知を通じて前主人公の物語に幕引きを行った本作。二正面作戦という凄まじい力技であったが、残念ながらその代償は確かに存在している。それは敵キャラクターに関する描写の乏しさだ。『龍が如く8』は2本の物語を同時並行で描いたことで尺不足に陥り、作品が持つメッセージ性の強調を優先している。そのため、主人公たちの主張に明確な反対意見を持った敵対者はまだしも、単なる利害関係上、敵対することになったキャラクターの掘り下げが不十分になってしまい、使い捨てのような形になってしまっている。本作は戦闘をゲームプレイの中心に据えているため、魅力的なボスキャラクターの存在は必須である。

『龍が如く』シリーズでは、シナリオの山場で魅力的なボスを打ち倒す喜びが、ゲームプレイにおける売りの1つになっている。しかしながら本作は魅力の掘り下げが不十分なことで、少々ボス戦の盛り上がりに欠ける。これは特に春日との因縁がほぼないハワイを舞台にした「春日一番編」で顕著であり、筆者としては一番編のラスボスよりサブストーリーの登場人物の方が魅力的に感じられたのが正直なところである。

なお、「事件の因果関係がめちゃくちゃ」であることや「キャラクターの行動に矛盾がある」といった指摘は、最早シリーズの作風となっているため、本稿では取り上げない。『龍が如く』シリーズは物語の全体的なロジックよりも、タイミングとインパクトを重視し、その結果人気を得ているタイトルでもあるからだ。

充実のミニゲーム体験と戦闘の低難易度化

ここまで目を通して頂いた読者の中には「魅力に欠けたボス戦があるJRPGは果たして面白いのか」と思った方もいるだろう。『龍が如く8』はこの尺不足によって起きた問題を、尺に囚われない数多くのサブストーリーを通じた体験でカバーしている。よって、総合的な物語体験が安っぽい内容にはなっていない。

先述したように、『龍が如く7』以降、サブストーリーの立ち位置は向上し、遊んだ方がストーリーをより楽しめるコンテンツになった。「ヤクザを含めたアンダーグラウンドに生きる人々全体を描写する」という新たなビジョンを遂行する上で、さまざまな人物が登場するサブストーリーは本作でも重要な役割を果たしている。ハワイに舞台を移したことで、日本のような社会保障を受けられないまま犯罪で生活している人々や、観光客向けに詐欺を行っている人など、ハワイにおいて生活困難な状況にある人達を多角的な観点から描写し、主人公たちの主張を補強することに成功している。もちろんギャグに振り切ったものやハワイ州の文化を紹介するストーリーも数多く存在し、これらを綺麗にパッケージングできているのはひとえに新主人公である春日一番のキャラクターによるところが大きい。

シリーズ恒例のミニゲームもまた非常によくできており、それぞれ体験の方向性が異なりつつ、プレイヤーのスキルアップを肯定する内容が揃っているのが特徴である。ひとつひとつのミニゲームに対し、戦闘と同様、やり込むことに意味が設けられている。なかでもスジモンバトルとドンドコ島はこれを作品単体として独立させることができそうなポテンシャルを秘めている。本作はこれらの体験を用意することで、通常多くのJRPGにおいて体験の山となるボス戦を、数ある面白いコンテンツの1つにしている。

ちなみに、サブストーリーが展開されるのは春日一番編がメインであり、桐生一馬編ではフィールドのあちこちを巡りながらサブストーリー、プレイスポット含めたシリーズの歴史を懐古するコンテンツが用意されている。中には過去の登場人物が出演する小話が用意されているものもあり、プレイヤーのやりこみの歴史を桐生一馬の人生に重ね合わせ、肯定する内容に仕上がっている。

ゲーム体験の軸となる戦闘に関しては、良くも悪くも大きく変わった点は観られない。強いて言えば低難易度化した印象を受ける。前作は「独りで戦わない」という作品方針や、主人公が倒されるとゲームオーバーという仕様に合わせ、即死技を積極使用してくるボスや、仲間との連携によるカバー必須なダメージを叩き出すボスがストーリー攻略中に何度か登場したが、本作にはそれがなく、基本的にレベルを上げて装備を整え、JRPGジャンルに共通する戦闘のセオリーを守っていれば勝利可能である。キャラクター間の連携もそこまで必要なく、回復役を複数パーティーに入れれば回復アイテムを使用する機会もあまりない。前作では手段が限られていたMP回復を行うこともほぼない。筆者はストーリー攻略中に一度もゲームオーバーにはならなかった。そもそも『龍が如く』シリーズは低難易度ゆえの遊びやすさも内包したタイトルであり、JRPGへの変更も、消費者のプレイ経験に由来する遊びやすさを意図したものであるため、この仕様変更は筆者としては納得している。高難易度戦闘を楽しみたければ「ミニゲーム」であるダンジョンのEXステージに挑戦して欲しいということなのだろう。事実、ストーリー外の強敵相手には予め戦法を組み立てておく必要がある。

前作の問題点である「アクションゲームのような画面中の描写とは対象的な、戦闘のテンポの悪さ」についてもあまり変わっていない印象である。開けたマップや、利用可能なオブジェクトの仕様変更を通じ、キャラクターが引っかかってしまう状態が皆無になったものの、全体攻撃を習得する時期が遅い都合上、総合的な戦闘の時間は変わっていない。コマンド式戦闘の醍醐味である戦略の構築についても、低難易度化に伴い、「範囲攻撃を如何に効率よく当てるか」「敵の背後を見逃さない」という点で捻出していると思われるが、体験の拡充を試みる上で効果的とは言い難い。また、桐生一馬編において、一時的にかつてのアクションバトルを再現する機能があるが、ファンサービスとしては嬉しいものの、「独りで戦わない」という新たな方針とは噛み合っていない。戦闘に関してはまだまだ洗練させる余地があると感じさせられた。

「龍が如く」の限界

Vシネマ調からの脱却を成し遂げるため、二正面作戦という力技を実施した本作。その余波によって生まれた問題も、シリーズおなじみの豊富なコンテンツ量を通じてカバーできている。暴力で悪いやつをぶっ飛ばすことがメインのゲームから、いろんな人を描写するためにさまざまな遊びをするゲームになったことを、本作でも強調できている。しかしながらこの前のめりな態度は、前進しようとしない部分も同時に強調してしまっている。

その最たるものが、メインストーリーにおいて女性の敵キャラクターが今作も一切登場しないという点だ。女性の味方はいるが、女性の敵が出ず殴り合えない。女性同士の殴り合いもない。また、シナリオ内で男女の社会的役割に対する偏見に触れたり、女性のキャリア形成の難しさに触れているものの、キャラ付け優先でジョブに男女の区分を設けている。戦闘において多対1になってしまう構図や「女性への暴力」という絵面の悪さ、ゲームとしてのわかりやすさが優先されている。悪事を働く女性はサブクエストに登場するが、基本的に庇護対象である。

もともと『龍が如く』シリーズにおいて、女性の悪事というのは鉄拳制裁から見逃され続けてきたという経緯がある。だがそれはシリーズがVシネマ調という文法に拘っていたからであろうことが想像でき、そしてVシネマ調については本作では止めようとしていることがうかがえる。こういった“商品都合”が消費者に伝わってしまうと、作品と消費者の間に「これはフィクションである」という認識を通じた隔たりが生まれ、作中におけるメッセージ性、ひいてはそれを語るキャラクターの人間性を通じた魅力が薄れてしまう。『7』以降、本シリーズはこれからより広い事象を描写していくというビジョンを消費者に提示している。にもかかわらず「これはやりません。できません。」という限界も同時に提示してしまっているのは残念である。

総じて『龍が如く8』は、シリーズを自身のルーツから解き放つことに成功した作品である。春日一番は日本とは異なる地でも仲間を作り、日陰者を持ち前の明るさで温めることができると証明した。桐生一馬は暴力と陰謀渦巻く物語から開放され、自分のために生きることができるようになった。春日には「これから頑張れよ」という激励を、桐生には「約20年間お疲れ様」という労いの言葉を送りたい。自由になった手始めに、海の外へと飛んだ龍が、その後どこへ昇っていくのかは定かではないが、その行く末が楽しみであるということには変わりない。よりブラッシュアップされたゲームシステムと、豊かなミニゲーム体験、そして新たな物語を背負い、私達のもとへ再び現れることを願っている。