カナダのインディーデベロッパー Laundry Bear Gamesは10月19日、葬儀屋に勤める女性の日常を追うジョブ・シミュレーション『A Mortician’s Tale』の配信を開始した。対象プラットフォームはWindows/Mac(Steam/Humble Store/itch.io)。通常版は1520円、ゲーム本体とサウンドトラックがセットになった「Soundtrack Edition」は2040円で販売されており、10月26日までのプロモーション期間中は20%オフで購入できる(日本語は非対応)。

主人公「Charlotte(通称チャーリー)」は、家族経営の小さな葬儀屋に勤めるゴシック系葬儀ディレクター。彼女の1日はメールチェックからはじまり、依頼主の希望に応じて遺体のケア、エンバーミング、納棺、葬儀当日までの流れをこなしていく。斎場では参列者の言葉に耳を傾けつつ、哀悼の意を表して式を見守る。本作における死は、ありふれた日常の一部。弔いの準備自体が、ルーティン化された儀式であるかのように、着々と業務が進められていく。

1日がはじまると、まずはデスクトップを開き、上司の指示や同僚の愚痴、依頼主からのお礼メールに目を通す。上司からは、遺族が望む見送り方を尊重することや、故人への敬意を忘れずに接することの大切さを学び、同僚である霊柩車のドライバーからは、「霊柩車のままドライブスルーを使うといつも驚かれる」といった業界の「あるあるネタ」のような小話を聞くことができる。

また購読しているニュースレターを通じて、葬儀業界に関する知識を仕入れていくことにもなる。レター内では、世界各国の葬送文化の違いや歴史・問題点などが、広く浅く、普段そうした情報にアンテナを張っていない人にきっかけを与えられるよう、簡潔に触れられている。それはたとえば、韓国での埋葬地不足の話題であったり、米国におけるLGBTQの扱い(死亡証明書と故人の実生活上のジェンダーとの差異)であったり。あるいは自然葬のメリット・デメリットや、エンバーミングで使用される薬品ホルムアルデヒドの危険性など。本作が死や喪失をテーマにしていることはもちろんだが、葬送文化という広い視点からも考えてほしいという意図が感じ取れる。

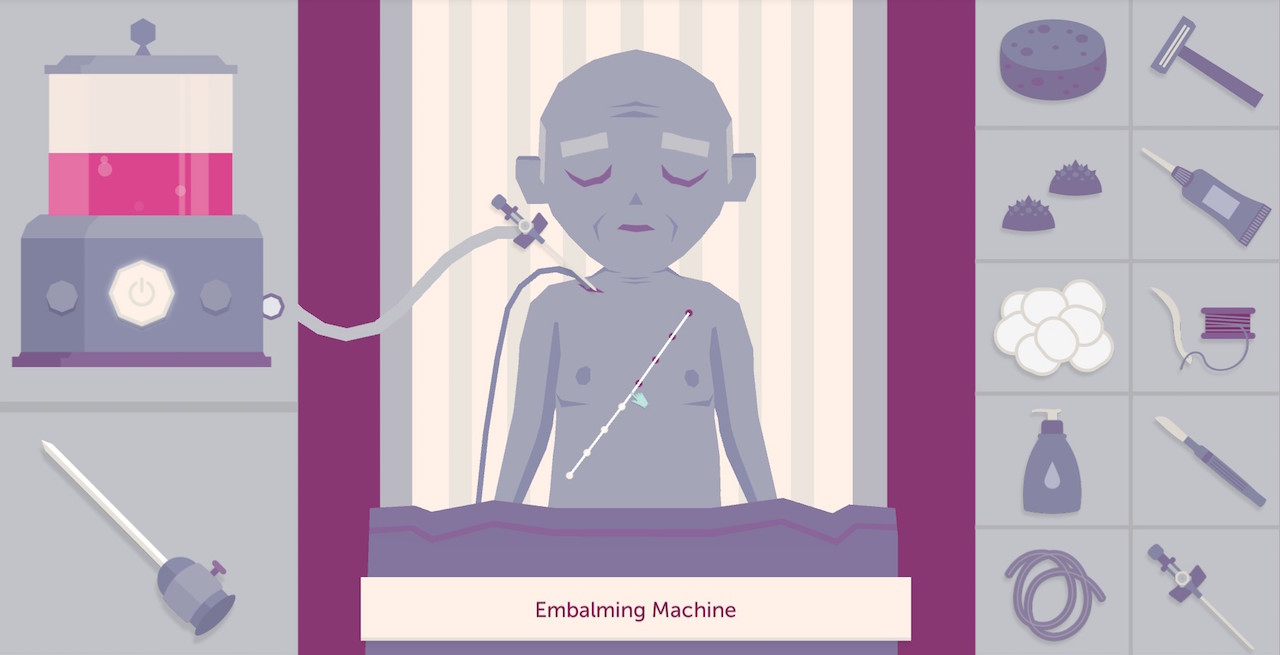

メールの確認を終えると、さっそく与えられた案件に取り掛かる。遺体安置所に運ばれてくる遺体には、それぞれ固有のバックストーリーがあり、死因も病死、事故死、自殺などさまざま。納棺前にエンバーミングをおこなう場合には、実際の手順と似たように、身体の洗浄、整顔、体毛の処理、死後硬直した身体のマッサージ、切開、血液の交換までをこなしていく。落ち窪んだ眼球にはアイキャップをはめ、口腔には脱脂綿を詰める。最後にトロッカーという器具を使って臓器に残った体液を吸引し、縫合を終えてから、化粧へと移る。

メールの確認を終えると、さっそく与えられた案件に取り掛かる。遺体安置所に運ばれてくる遺体には、それぞれ固有のバックストーリーがあり、死因も病死、事故死、自殺などさまざま。納棺前にエンバーミングをおこなう場合には、実際の手順と似たように、身体の洗浄、整顔、体毛の処理、死後硬直した身体のマッサージ、切開、血液の交換までをこなしていく。落ち窪んだ眼球にはアイキャップをはめ、口腔には脱脂綿を詰める。最後にトロッカーという器具を使って臓器に残った体液を吸引し、縫合を終えてから、化粧へと移る。

こうしたエンバーミングのプロセスについて、Laundry Bear GamesのゲームデザイナーであるGabby DaRienzo氏は、「多くの人にとって抵抗のある題材であることは認識しており、そうした人でもプレイできるような見せ方を心がけています」とGlixelとのインタビューにて語っている。具体的にいうと、実際の施術時には避けられない体液の漏出をふくめ、一部の描写が意図的に除外されている。

葬儀当日には、遺族と参列者の会話に耳を傾け、それぞれがグリーフ(大切な人を喪失することから生じる精神上の変化)とどのように向き合っているのかを垣間見ることになる。ただし、悲しみや悔やみの言葉がすべてではなく、「ケータリングが美味しい」というたわい無い立ち話や、斎場が寒くて体温調節が大変という声など、実際の葬儀でも斎場の隅から聞こえてきそうな、人間らしいダイアログが散りばめられている。とても自然で、身近に感じられる葬儀模様だ。そして式が終わった後には、依頼主からのお礼のメールが届く。ときには、感情の整理がつかずに助けを求められる場合も。そうした遺族の方を、専門家、グリーフ・カウセラーにつなげることも、仕事の一部である。

またビジネスとしての葬儀に触れることも忘れておらず、本作では家族経営の老舗葬儀屋が、大手葬儀社との競争に負け経営難に陥る様子や、大手に買収されることで方針変更を余儀なくされた従業員たちの葛藤が描かれている。遺族のグリーフケアと、故人への敬意。この2つを忘れずに大切にしてきた主人公が、利益最優先の新たな経営方針を前にして、ひとつの決断を下す必要に迫られる。

本作はもともと、葬儀社を営むCaitlin Doughty氏の自伝「Smoke Gets in Your Eyes」や、葬儀業界関係者が立ち上げた「The Order of the Good Death」の活動から影響を受けてスタートしたプロジェクトである。後者は、忌避すべきものとして扱われがちな死を、人生の一部として受け入れてオープンに語り合おうという「Death positive」ムーブメントを掲げた団体である。先述したGabby DaRienzo氏自身も、「ゲームにおける死」をテーマにしたPodcast番組「Play Dead」のプロデューサーであり、かねてから死というテーマと真摯に向き合ってきた人物である。今作の開発にあたっては、業界で働く「死のプロフェッショナル」たちに取材したことはもちろんのこと、開発メンバーの個人的な経験も反映されているという(DaRienzo氏自身、開発期間中に母親を亡くしている)。

『A Mortician’s Tale』は、葬儀や死という多くの人にとって馴染みの薄い題材に、紫を基色としたローポリゴンのやわらかいグラフィック、Caitlin Doughty氏とイメージが重なるゴシック系のかわいらしい女性主人公、生々しさを抑えた遺体ケアの表現、そしてささやかなユーモアを交えることで、咀嚼しやすい形でメッセージを届けようとしている。禁忌とされがちなテーマを丁寧かつ軽やかに扱い、肯定的に捉えること。そこには「Death positive」の考えを広めたいというLaundry Bearの強い想いが込められているのだろう。