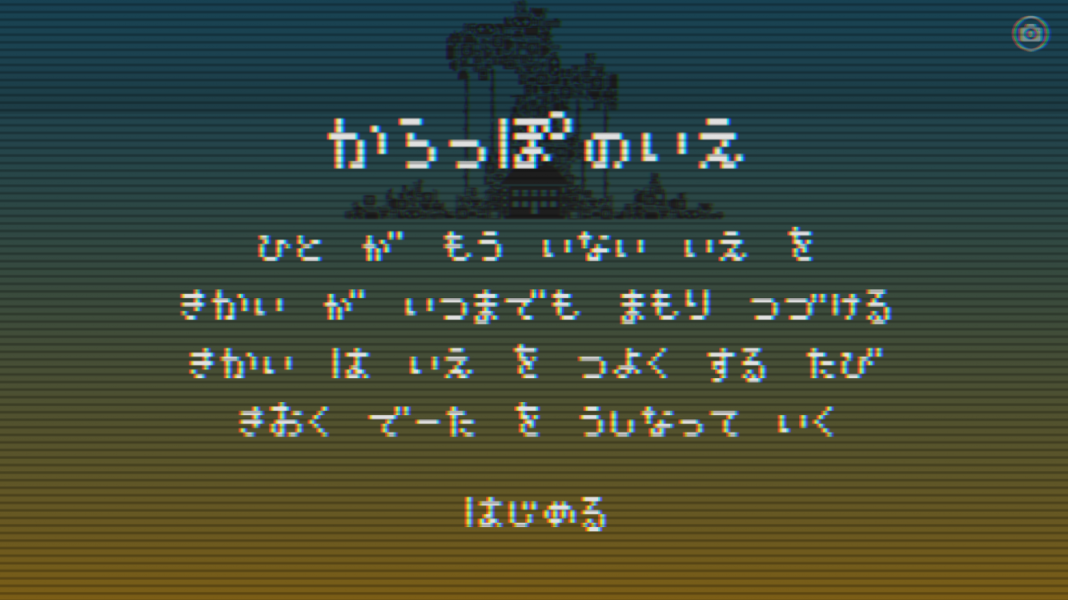

『からっぽのいえ(iOS/Android)』は、個人制作者のにょり氏によって開発されたスマートフォン向けの作品である。すでに『ひとりぼっち惑星』で偉大な達成を成し遂げた氏の次の作品は、ミニマルなグラフィックと演出を踏襲しつつ、より内面的な問いかけに富んだ作品となっている。本作をむりやりジャンルに分類するならば、テキストベースで進むADVといったところだろう。漢字と句読点をいっさい排し、品詞ごとにスペースで区切る文体は、『Buriedbornes』などでも見られた、古典的JRPGふうの文体の応用と言える。

まずはじめに、音について触れておこう。断言するが、この作品の楽曲やSEはまれに見る出来だ。楽曲群はピアノとアコースティックギターを主体とした温もりが感じられる音色を使用しており、そこに電気的なノイズを組み合わせることで、ロボットと人間の関係を描いたフィクションと有機的に結びつけている。また、シンセティックなビープ音やクリック音を用いたSEは、職人が本物の道具を用いて作り上げた逸品と言うほかない。プレイする際には、ぜひヘッドフォンを用意してほしい。

※本記事には『からっぽのいえ』のストーリーの大筋や設定に関するネタバレが含まれています。

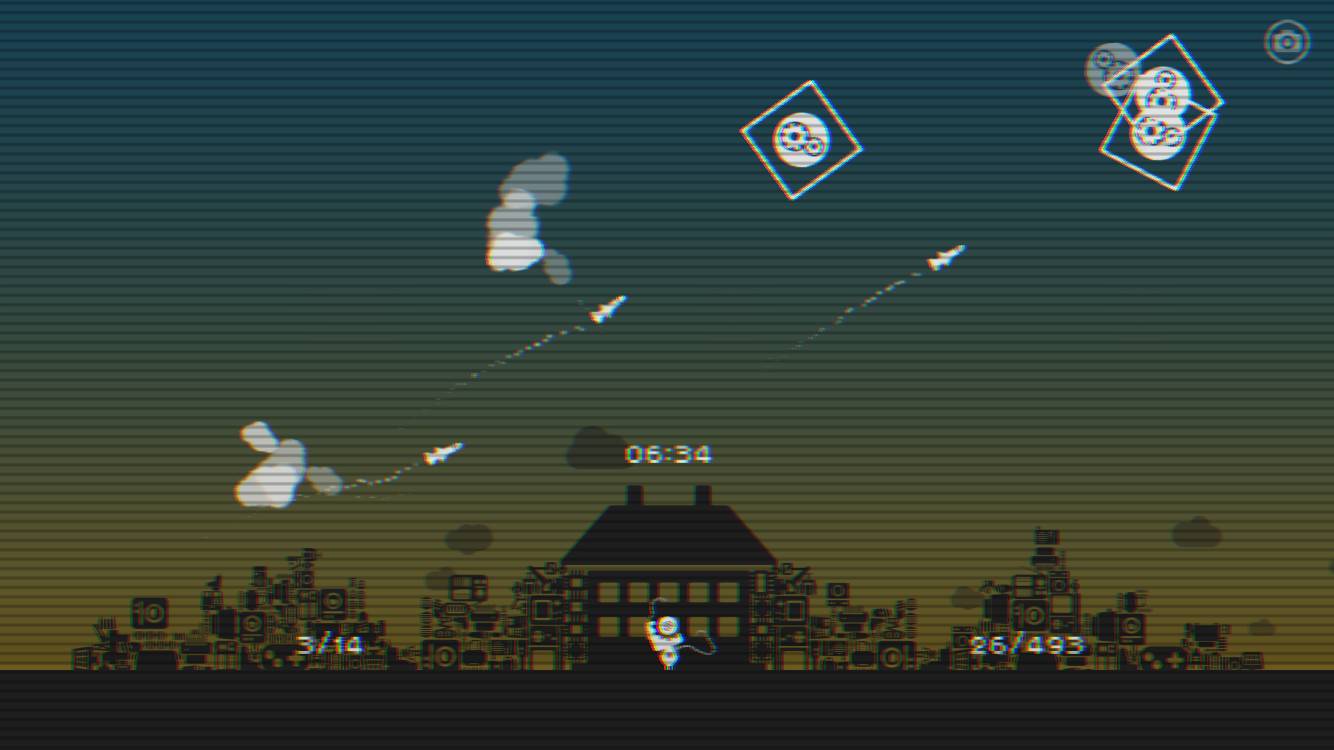

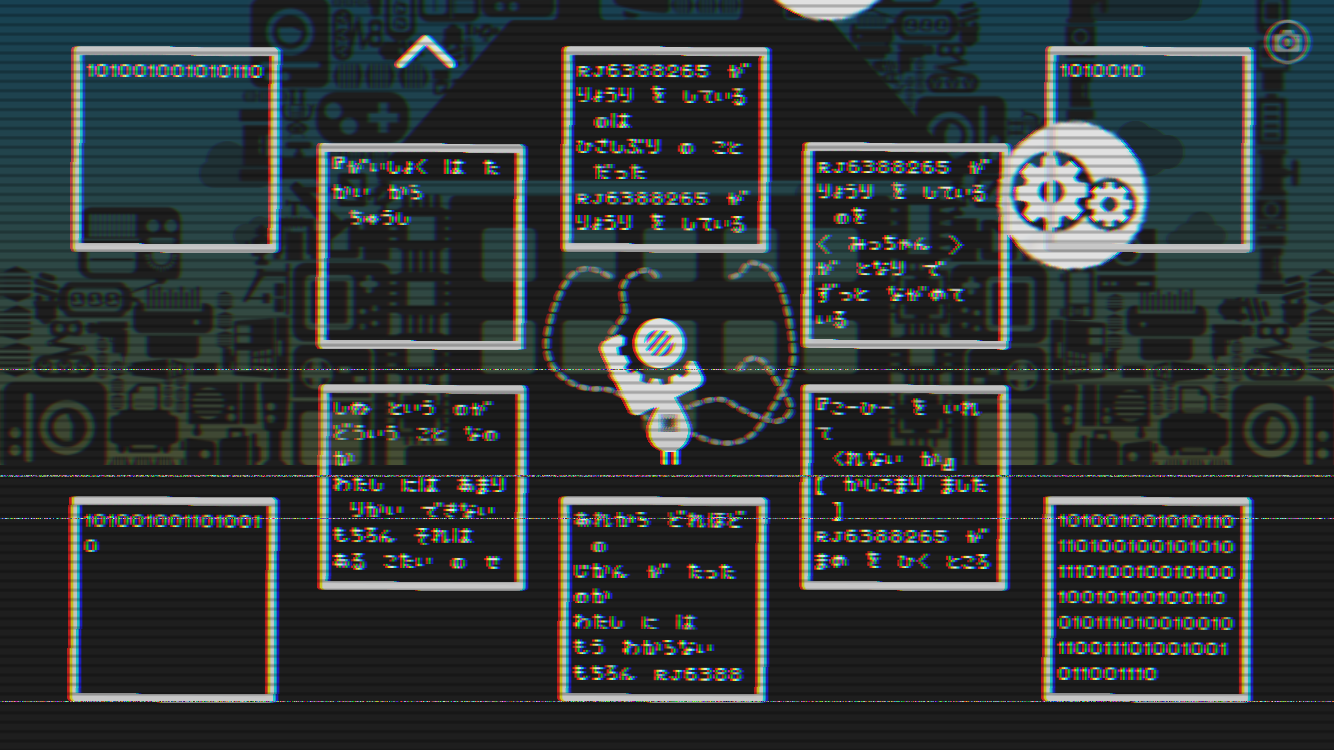

さて、ゲームを開始すると、夕暮れとも朝焼けともつかない空の下にシンプルな家屋が立っており、その前にはアイコンじみた簡略化がなされたロボットが立っている画面が表示される。空中には歯車が埋め込まれた球体がふわふわと浮いており、プレイヤーがその球体をタップすると、家屋から音もなくミサイルが飛んでいって、その歯車を撃墜する。右下に表示された撃墜数が一定値に達すると、今度はロボットをタップすることができ、カメラがロボットにズームする。ロボットの周囲にテキストが収められた10個の正方形が表示され、震動しているものをタップすると、より詳細なテキストを読んでいくことができる。

このテキストは、四名の人物が現れる日記のようなものである。登場するのは<みっちゃん>と呼ばれる女の子とその<おとうさん>、彼らの世話をするロボット「RJ6388265」、そしてこのロボットに搭載されている、ロボットの判断を補助するためのOSだ。すでに興味深いのは、このテキストの語りの構造そのものである。このテキストは、機械的な判断のみを下すよう条件付けられた「RJ6388265」の、決して表に出ることのない倫理的な部分を司るOSが書き残したという体裁を持っている。このOSは身体的な発言権をもたないが、いつもプログラム的な厳正さに基づいて物事を判断する「RJ6388265」の内面で、彼の思考に対して人間的なアドバイスを行う、メンターのような立場を取っている。

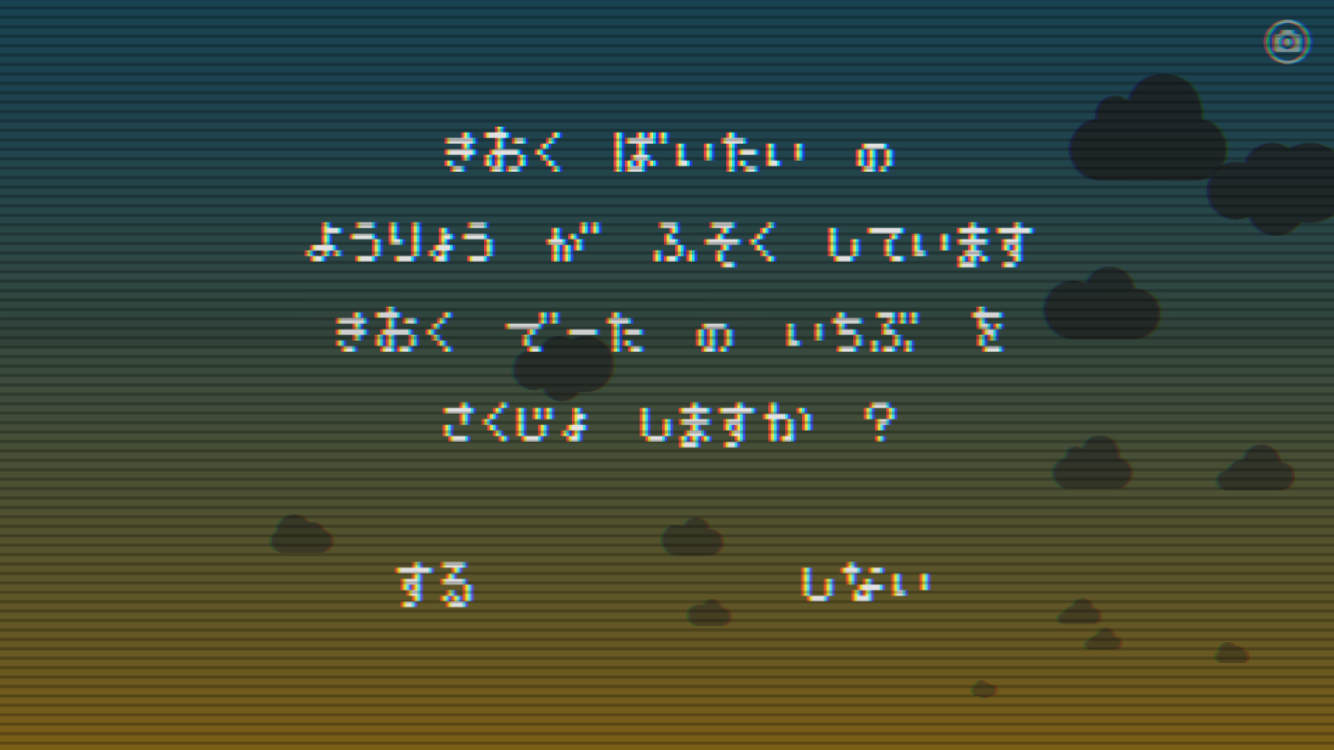

はじめに表示されるテキストは「RJ6388265」の初回起動時と、彼の所有者である親子の会話を描いたものだ。「この家でのRJ6388265の役割は、おもに家事全般や女の子の世話係だった。母親が病気で亡くなり、家事をするひとがいないのだそうだ。私は女の子のことをかわいそうだと思った。そう思うことこそが、私という存在の役割だった」――最初に読むことができるテキストには、このような文章が含められている。(本文中の引用部には、引用者の責任で漢字変換と句読点を追加した。これ移行の引用部も同様。)ひとつのテキストを読み終わると、「家を増強し、制御システムをアップデートすることができます。アップデートしますか?」という文章が表示され、「する/しない」の選択肢が表示される。「する」を選択すると、ノイズとともにさらに新しい選択肢が表示されるが、その内容は以下のようなものだ。

「しない」を選択しても、ゲームは進まない。「する」を選択すると、さらにノイズが発生し、さきほどまで読んでいたテキストが削除されていく。つまり、語り手であるOSの記憶が消えていくのだ。ズームアウトしてもとの画面にもどると、ロボットが立っている家屋のまわりには瓦礫のような人工物が積み上げられている。一度にロックオンすることができる数も増え、歯車が埋め込まれた球体をつぎつぎと撃ち落としていくことができる。もういちど撃墜数を貯めれば、新しいテキストを読むことができ、これ以降はその繰り返しとなる。

球体を撃ち落とすこと自体に爽快感はない。アクションゲーム風の形式を用いてはいるが、その部分にシステムが褒賞を用意していないからだ。どれだけ球体から攻撃を受けようとも家は崩れないので「ゲームオーバー」にはならないし、それだけで撃墜数を稼げるほど強力ではないが、放っておけばミサイルは自動で飛んでいって球体を撃墜する。この空しさが、本作が提示するフィクションと密接に関わっている。新しいテキストを読むためには、しばらくのあいだ味気ないタップを続けなければならないが、その空虚な長さが、OSの心理状態とプレイヤーの心理状態を近いところに持っていくのである。

救済措置というべきかどうか微妙なところだが、この待ち時間をスキップする要素がある。一定時間ごとに表示されるWi-Fiマークをタップすると、よりたくさんの球体を呼び寄せることができ、撃墜数を稼ぐことができる。つまり、より早く次のテキストを読むことができるようになる。このWi-Fiマークの効果時間が終了すると、かわりに再生ボタンが表示され、いったい世の中のどの層がプレイしているのか想像もつかないようなゲームの広告が流れる。この広告を見ると、さらにつぎのWi-Fiマークが現れるまでの時間をスキップすることができるわけだ。

この広告の導入のされ方は、本作のフィクションとうまく結びつきそうで結びついていない。テキストのうちのひとつに、ある時期の人間社会の一部分がロボットに対して抱いていた嫌悪感について語る部分がある。ロボットに搭載されたOSが人間社会を皮肉るという構造自体は面白いが、その反面作品自体が皮肉っている「人間社会の愚かな一部分」を、作品が広告モデルとして安直に導入してしまっている。

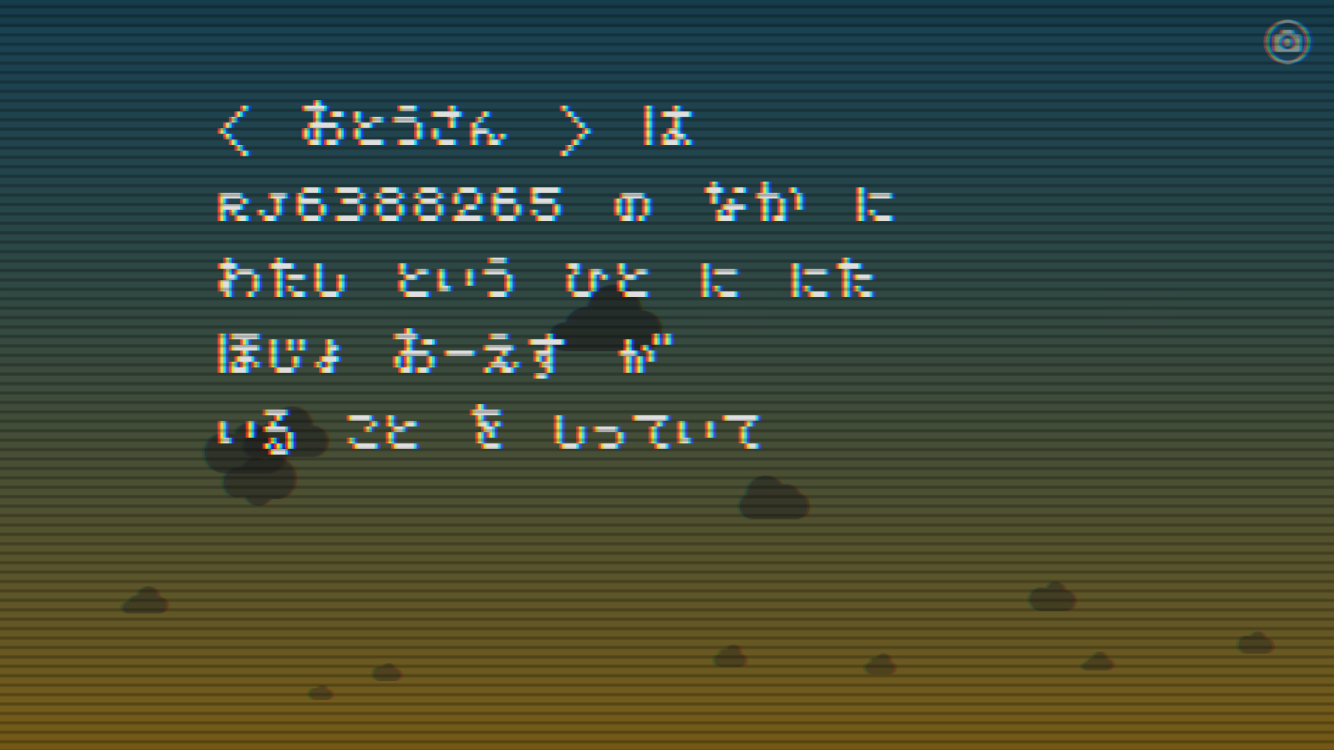

本題に戻ろう。「RJ6388265」の耐用年数は人間の寿命よりもはるかに長いらしく、分割されたテキストのあいだには、<みっちゃん>の成長から換算してかなりの年月が流れていることがわかる。<みっちゃん>は「RJ6388265」を「あるじぇ」と親しみを込めて呼び、その呼び名はどれだけの月日が過ぎようとも変わることがない。<おとうさん>とOSは彼女の成長をあたたかく見守るが、<おとうさん>だけは「RJ6388265」の紋切り型の応答の裏側に、この日記を記述している人間的なOSの存在があることを理解している。この心温まる四者の関係性は興味深く、物語としてしっかりと機能している。

OSから見た「RJ6388265」についての記述もおもしろい。彼と「RJ6388265」は完全には統合されていないらしく、あくまでOSが「RJ6388265」に提案するという形をとり、それが受け入れられるか否かというプロセスののち、実際に動いているロボットの行動が決定される。それでは、なぜ人間的な判断を行うことができるOSの存在があるにもかかわらず、このロボットは主のいない家を守り続けているのか。ここに、本作のフィクションの主題が隠されている。

その詳細は実際にプレイするときの楽しみのために取っておくことにして、避けがたいエンディングについてのみ語っておこう。すこしややこしい話だが、プレイヤーが最後のテキストを削除することは、OSが「RJ6388265」に対して取ることができる「最後の提案」を行わない、という判断をすることと同義である。その提案とは、<みっちゃん>から守るように言いつけられた家が、永遠に無人のままであるだろうことを「RJ6388265」に告げるものだ。しかしOSが最終的に下した判断はとても人間的で、また合理的ですらある。OS自身も気づいていないのだが、人も機械もいないこの家には、じつはたくさんの愛が満ちあふれており、結果的にすべての記録を消去することになっても、彼らのオートマティックな行動が永遠にその愛を体現しつづけるであろうからだ。

最後のテキストの消去をもって、OSの存在は消える。「RJ6388265」とOSの融合がひとつの存在を形成していたと仮定するならば、OSのデータが消えると同時に「RJ6388265」の魂も消え、この四人が暮らした家はタイトルが表すとおり「からっぽ」になり、行為だけが残り続ける。そんな虚構世界にただひとり残されたプレイヤーは、きっと寂寥感を味わうことだろう。しかし指摘しておきたいのは、彼らが自分たちの行うべきことを立派に遂行してから消えた、という揺るぎない真実である。

たしかにプレイヤーには寂寥感が残るかもしれないが、それはひとりきりで残されたプレイヤー自身の感情なのであって、使命を果たした誇り高き者たちの感情ではない。これは与えられた責務と使命を喜びをもって果たした者の物語なのであり、したがって孤独の物語ではなく、死の消滅に打ち克った愛の物語である。

その証左は、決して自分の名前、あるいは存在を明かさなかったOSが、最後の瞬間に「わらってしまった」ことだ。それは守るべき人がいなくなってしまった悲しみと諦めに満ちた笑いではなく、私たちはやるべきことを立派に行ったあとに消えることができる、という満ち足りた笑いなのである。ゲームを進めるにつれてどんどんと巨大化していく瓦礫の要塞は、事情を知らない者には恐ろしさを与えるはずだが、彼らの物語を知っているプレイヤーだけは、それが具象化した愛であることをはっきりと理解するのだ。

この作品のもつ面白さの親戚を挙げると、『Fallout』シリーズで、無人になったVault(同作中に登場する核シェルター)のターミナルを回覧し、そこで何が起こったのかを読み解いていく楽しみだろう。ただしその純度はかなり高められており、冒険や探索の必要はない。ミニマルなグラフィックの表現とシンプルなテキストでひとつの家族の生活を描ききった本作は、愛するということについての理解の助けとなる貴重な作品である。