常軌を逸したほど不親切で難しく、それゆえに魅力的な2本のパズルゲームがある。System Erasure開発の『Void Stranger』と、Thekla, Inc.開発の『The Witness』だ。苦行ともいえるこの2作品をなぜ遊んでしまうのか。その理由を考えていく。

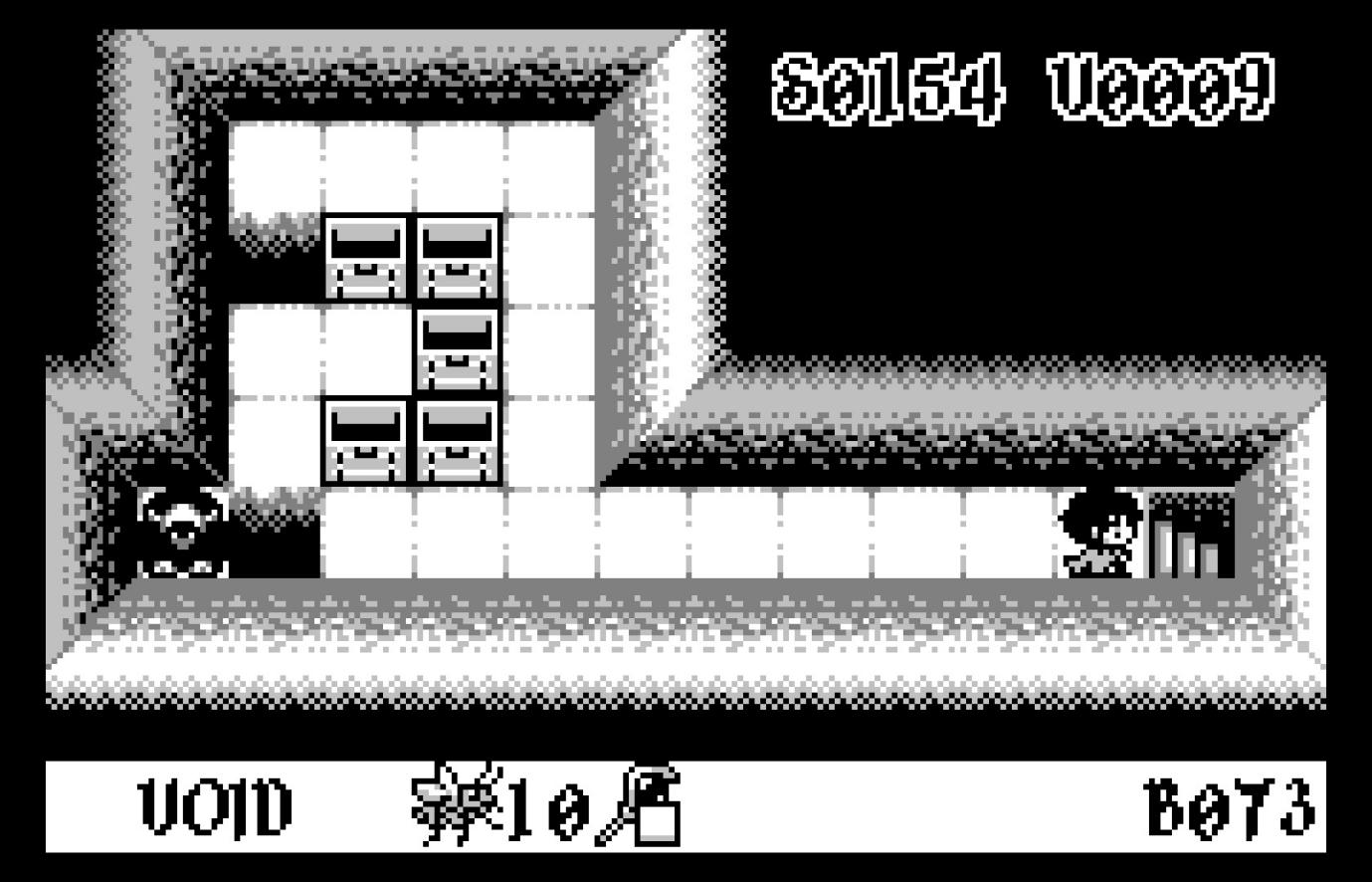

『Void Stranger』は8bit風の見下ろし画面の中を行き来し、床と穴をひとつだけ張り替えることができる変則倉庫番ゲーム。同作は、残機制と周回要素を採用しており、やればやるほどひとつひとつのパズルが要求してくるレベルが上がっていく仕組みだ。一周は6時間ほどなのにも関わらず、ストーリーの全貌を理解しようとすると40時間以上はかかるというハードコアパズルゲームである。

『The Witness』も、この手のパズルゲームマニアのあいだでは語り草になっている一本である。プレイヤーは数キロ四方ほどのカラフルな箱庭に放り出され、そこでひたすら一筆書きパズルを解かされる。最初のうちは右から左にびぃ~っと一本のラインを引けばクリアだが、そのうちに何をどう囲むべきかというルールがどんどん追加され、尚且つ変化していく。パズル自体が巧妙に隠されている場合も多く、一度クリアしたところで、本当にその全貌を見たと豪語できるか怪しい作品なのだ。

どちらのゲームもインディーの独立開発&パブリッシングタイトルということもあり、商業的なウケよりも自らの表現を優先したところは似ている。が、それにしたってゲーマーを頭から信じ切っているとしか言いようがない設計だ。もはや苦行である。プレイ中、筆者は何度頭を掻きむしったか覚えていない。

けれど、筆者を始めとする多くのパズルゲームファンがこの2本に熱狂しているのも事実だ。忘れられない体験となったと話す人も多い。現に2作品はSteamではユーザーレビューにて「非常に好評」評価を獲得している。ユーザーへの接待を重視した“おもてなし型ゲーム”の対極に位置するこの2本のどこに魅力があるのか、考えてみよう。

なお『Void Stranger』は公式には日本語非対応。本稿のスクリーンショットは、有志翻訳パッチをあてたものとなる

大手メーカーの作品にある「階段の終わり」が見えない作り

ほぼすべてのビデオゲームは、ルールや条件と共に課題が提示され、いかに工夫してそれらを解くかということを繰り返す。最初は簡単な台に登るステージがあり、そのうち台が動いたり、見えなくなったり、高さが上下したりするなどしてちょっとずつ難しくなっていく……ようは「階段」になっているわけだ。

しかし、作品によってはこの「階段の終わり」が見え透いてしまっている時がある。「天井」と言い換えてもいい。

たとえば、オプション設定のアクセシビリティ項目から類推できてしまったり、メニュー画面の空きスペースから終わりが逆算できてしまったりする。とはいえ、それ自体が大きな問題になることはない。むしろ適当なボリューム感で終わってくれることがわかって安心する人も多いだろう。

『Void Stranger』と『The Witness』にも、簡単なパズルから解いて難しくなっていくという「階段」はある程度存在する。しかし、その「終わり」がまるで見えない。

前者はn回もの周回が、後者は隠された何百ものパズルが、プレイヤーを圧迫する。いつ終わるのかもよくわからない。こちらはとっくにギブアップを宣告しているのに、新しいパズルが次々に降ってくる。思わず溜め息が零れるが、歯を食いしばって解いてみると、中身は相変わらずうっとりするほど綺麗なデザインのパズルなのだ。

舗装された道を走っていると安心感は得られるが、その引き換えに眠気を覚えることだろう。『Void Stranger』と『The Witness』は、永遠に続く曲がり角なのだ。こんな作品に出合ってしまった我々はただ戸惑い、苛立ち、焦り、そして同時にそれらから解放され続けるほかない。たまらないサイクルではないか。

徹底的なまでの高難易度 一部のゲーマーに向けた挑戦状

巷で高評価を受けているパズルゲームは、いろいろと楽しめるポイントは多いが、好評を受ける理由のひとつには難易度が絶妙であることがあげられる。これはつまり、ほどほどに難しく、ほどほどに簡単であるということだ。こうしたタイトル例として具体的には『COCOON』や『Unravel』などを推しておきたい。

筆者は長らくマーダーミステリーを制作/販売しており、ボードゲーム制作の現場を近くで見てきたこともあって、ゲームデザインにおいて「いかに簡単にするか」というのがどれほど難しいのかというのを多少なりとも見てきた。

たとえば、チーム戦で、合図とともに手札からカードを切る簡単なバッティングゲームを作ったが、それでは物足りないからと「パネルクイズ アタック25」のような陣取りゲームを足した結果、信じられないほどエクストリームなゲームができたと聞いたことがある。テストプレイ中、どうやったら勝てるのかまったく見通しが立たず、没にしたそうだ。

何が言いたいかというと、ゲーム制作においては「難しくするほうが簡単」なのだ。

上述した『COCOON』の入れ子パズルは頭がこんがらがる手前で次のギミックに行くし、『Unravel』もビジュアルとジャンプアクションで納得させてくるステージが目立つ。ようは、いたずらに難しくしていないのだ。

さて、いたずらに難しいゲームは何かというと、『Void Stranger』と『The Witness』である。

よくもまあ、こんなに複雑怪奇な問題を作ったものだと感嘆するほどで、後半のパズルに至っては「これ解くの明日にしよう……」と見てからシャットダウンするものも多い。

とはいえ、同時にこの点がまた愛される所以であり、プレイヤーに絶対に「物足りない」と感じてもらいたくないといわんばかりの作りがこの2タイトルの特徴なのである。

「難しくするほうが簡単」と言いつつも、逆に言えばこれだけの徹底的に難しいだけの作りを志向して一部の評価を狙うのが、まさしく「インディーゲーム」らしい。頑張って着いてこようとする人には楽しいものになる……というのは、大概のエンタメが無料でそこそこ楽しめる時代である現代だからこそ、非常に大事な意味を持つ体験だとも言えるだろう。

倉庫番や一筆書きといった原始的なパズルへの偏執的なこだわり

難易度やジャンル間の立ち位置の話ばかりしてきたが、モチーフへの愛も見ておくべきポイントだ。

去年リリースされ評価されたパズルゲームとして、水口哲也氏率いるEnhanceの『HUMANITY』があげられる。こちらは倉庫番から出発して、ジャンプアクションやRTSといった感じでゲームデザインがころころと変わったが、あれはあれでとても面白いものの、パズルの面においては一徹した美学はなかった(むしろアートスタイルや音楽にこそ目を見張るものがあった)。『Void Stranger』は倉庫番、『The Witness』は一筆書きであり、この大きな柱から一度もズレることはない。

要素の足し算で作られたゲームが悪いわけではない。しかしながら、『Void Stranger』も『The Witness』も、ルールの再確認のためにプレイヤーが立ち止まることはなく、純粋に解法だけを考えればいい空間がそこにある。ノイズの一切無い純粋さは、ファンの心を掴む。メニューがひとつしかない料理店みたいなものだ。

一方で、ユーザーとしてどう楽しかったかという話から離れ、開発側の事情を想像してみると、倉庫番や一筆書きだけでこんなにいくつもアイデアを出せることに脱帽したくなる気持ちが沸いてくる。仮に自分がこの手のパズルを考えるとして、ここまで多種多様なエクスペリエンスを思いつけるかどうかすら怪しい。その道のプロと長く対話させてもらった気分だ。

以上、3点に分けて『Void Stranger』と『The Witness』からしか得られない栄養の正体について考えてみた。

こうして見ると、この2作がいかに孤高であるかが自分の中でまとまった。階段が見えない作りや、異様なまでの高難易度さや、原始的なパズルへのこだわりが、これらのパズルを唯一無二なものにしていた。

まだ『Void Stranger』や『The Witness』を遊んでいない人は、まるで地球上で自分しか解いていないのではと思わせるようなこの孤独感を、是非とも味わってほしい。筆者の伝えようとするメッセージが、なんとなく理解できるであろう。