『ポケットモンスター』(以下、ポケモン)シリーズに登場するポケモンの1体である「カラカラ」。カラカラは顔に大きな頭蓋骨を被っている。その頭蓋骨の持ち主や伝承についての疑問が、海外掲示板Redditで議論を呼んでいるようだ。

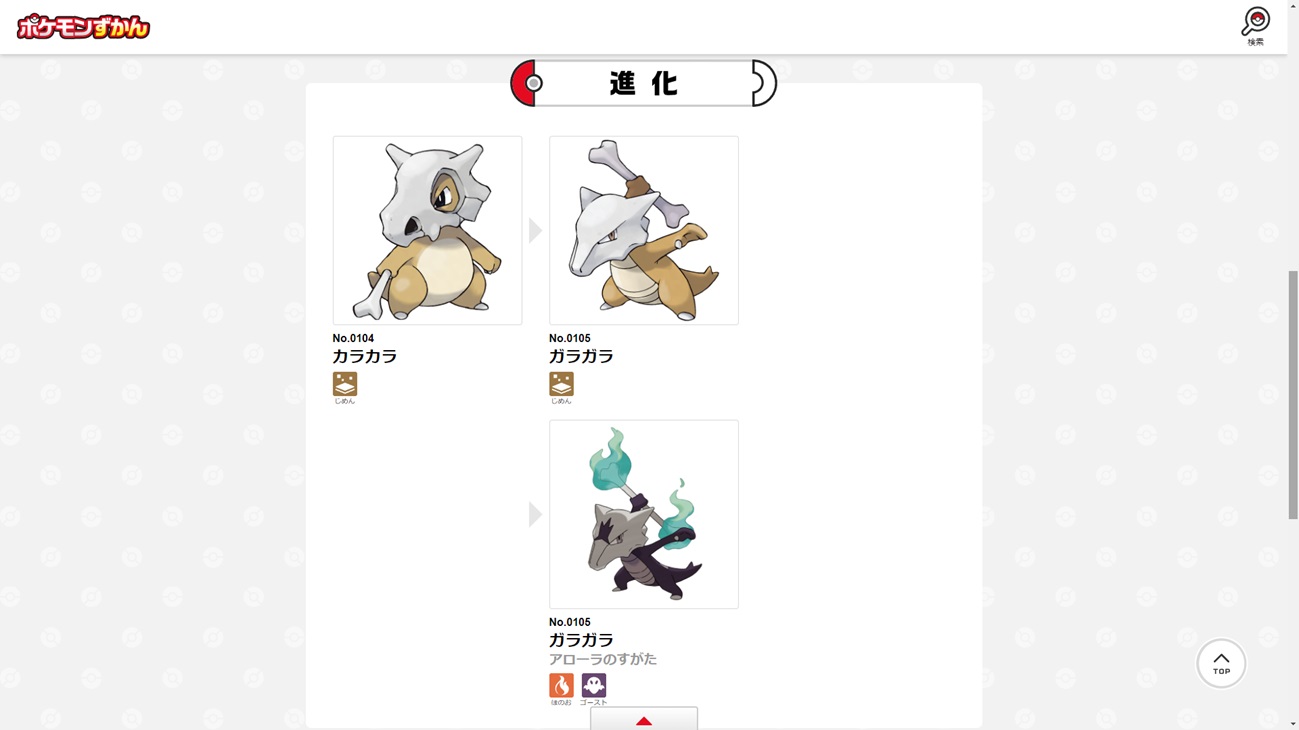

カラカラは「こどくポケモン」に分類されるじめんタイプのポケモンだ。図鑑番号104で、『ポケットモンスター 赤・緑』にて初めて登場した。茶色がかった体色に白いお腹の見ためであり、頭に頭蓋骨を被った出で立ちが特徴。被っている骨は角のような突起をもち、目の部分と鼻にあたる部分が空いている。右手には武器として使う骨を持っている。ゲーム内の性能としては、ぼうぎょが高く、物理技に対しやや強い。レベルが28になるとガラガラに進化。『ポケットモンスター サン・ムーン』では「アローラのすがた」としてほのお・ゴーストタイプのガラガラに進化する。

そんなカラカラが被っている頭蓋骨は、『ポケモン 赤・緑』や『ポケモン サン・ムーン』などでは死に別れてしまった母親の骨だとされている。確かにガラガラの見た目と、カラカラの被っている骨を見比べてみると、角の部分や、全体的なシルエットなどが似ている。母親であったガラガラと死に別れてしまい、その骨を被り、いわゆる“形見”としているのであれば説明がつく。

この“母親の形見”とする記述について異議を唱え、独自の考察をおこなうユーザーが登場。海外掲示板Redditにて述べられた私見を皮切りに、カラカラの頭蓋骨の由来についての考察が盛り上がり、話題となっている。

fgebgruhg氏の投稿では、頭蓋骨が母親のものだとするのはありえない、という意見が述べられている。同氏はポケモンの繁殖の方法について言及。ほぼすべてのポケモンがタマゴから生まれるとの前提を設けた。そして、もし頭蓋骨の話が「伝承の類ではなく科学的事実」であるならば、すべての母ガラガラは子であるカラカラのタマゴを生んだタイミングで必ず死ななければならないと指摘。さらに、タマゴが孵化するまでに頭蓋骨だけを残すほど完全に肉体が朽ち果てていなければならないとしている。

しかしゲーム内では、育て屋などに預けてタマゴが見つかっても、親であるガラガラなどが死んでしまうということはない。加えてタマゴから孵化したタイミングで、カラカラはすでに頭蓋骨を被っている、と指摘した。死に別れてしまった親の頭蓋骨であるならば、孵化した瞬間に被っているはずはなく、何も被らない“生まれたままの”カラカラが見られるはずだ、という見解だろう。そのためfgebgruhg氏は、現実的に考えると、カラカラが被っている頭蓋骨は“外骨格”なのではないか、と結論付けている。つまり図鑑の説明は科学的にカラカラの観察をした結果ではなく、古い民間伝承などを収めた可能性が高い、というのだ。

こうした考察に対し、多くのRedditユーザーが反応。ユーザーの一部からは、“新説”も寄せられている。たとえば「カラカラ/ガラガラは成長すると外骨格である頭蓋骨を脱ぎ捨てる」と仮定。子カラカラは、母親からそれを受け取ってつけているのではないかという“頭蓋骨脱皮説”が唱えられている。ほかにも、「カラカラはそこらにある頭蓋骨を拾って被る傾向があるのでは」と仮定。その時に、たまたま死んだ母親の頭蓋骨を被ったという「単一の事例」が伝承として語られるようになったのではないかと、考察というより二次創作にちかい経緯を考えるユーザーも見られた。

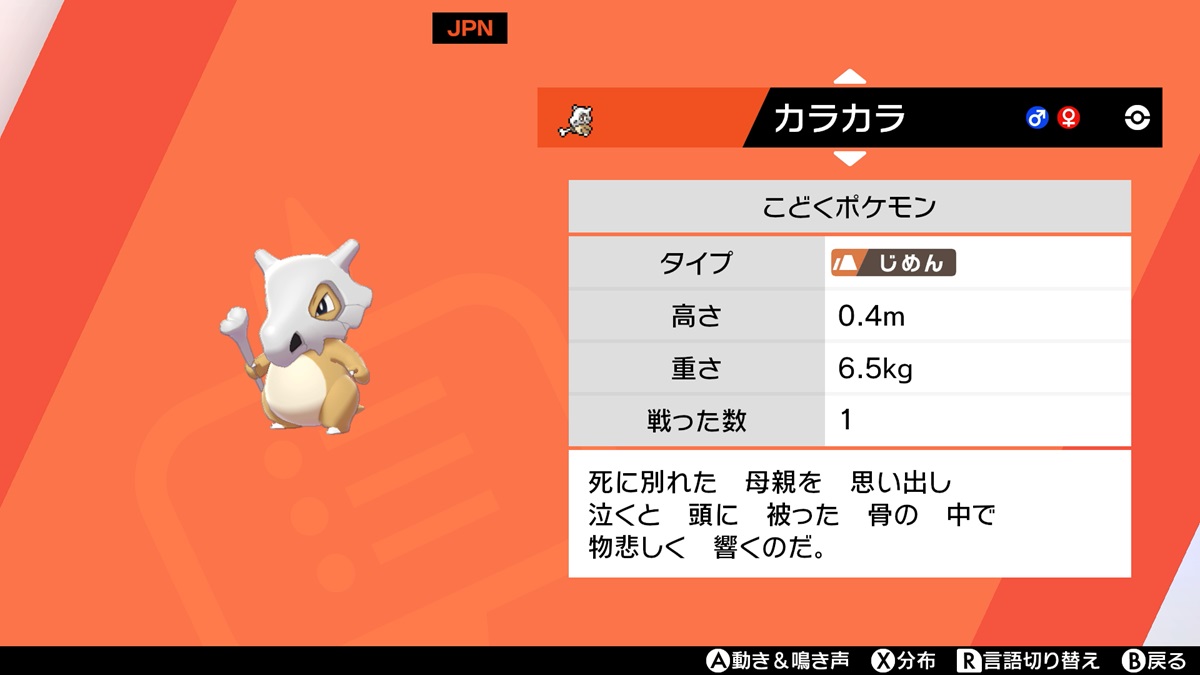

なおカラカラが登場する最新のシリーズ作『ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール』では「死に別れた母親を思い出し泣いてしまうとき 頭にかぶったホネがからからと音を立てる。」と表記されている。『ポケットモンスター ソード・シールド』でも、「死に別れた母親を思い出し 泣くと頭に被った骨の中で物悲しく響くのだ。」(ソード)、「死んだ母親の骨を被る。夢を見て泣くことあるけど 涙を流すたびに強くなる。」(シールド)とまだ“形見”の骨であるような記述も見受けられる。

前述のRedditにおける投稿内では、カラカラに限らずさまざまなポケモンについての議論も交わされている。たとえば生まれてすぐにもかかわらず、お腹に赤ちゃんを入れているガルーラ。また背中の隙間を覗くと魂を抜かれると言われているものの、戦闘中ではトレーナーがずっと背中を見ているヌケニンなども話題になっている。

今回fgebgruhg氏によって問題提起された、ポケモンの生態についての議論は本稿執筆時点で209件とたくさんのコメントを集めている。さまざまな点でポケモン図鑑の記述についての考察がおこなわれており、ポケモンの“生態の再発見”が盛り上がっているかたちだ。