『バイオハザード7』レビュー。

「原点回帰」見事なり、初代「バイオ」から受け継ぐ4つの恐怖

日本国内では『バイオハザード』、海外では『Resident Evil』として展開されてきたシリーズタイトルのナンバリング最新作が『バイオハザード7レジデントイービル』(海外版は『Resident evil7-biohazard-』)である。お互いのメインタイトルを副題に据えているのを見れば、開発者の具体的な発言があろうとなかろうと、それだけで充分に「原点回帰」を連想する。そしてタイトルが指し示すように、『バイオハザード7』は間違いなく「原点回帰」を意識して開発されており、そして見事な再デビューを果たした。

「原点」とは無論初代『バイオハザード』を指す。だが『バイオハザード』が固定カメラ、ラジコン操作を採用したゲームであるのに対し、『バイオハザード7』は完全に一人称視点で作成されており、操作感もUIもまったく違う。ゲームとしてはほぼ違うものであり、つまり『バイオハザード7』は「原点回帰」であって「リメイク」ではないのだ。一見当たり前のことではあるが、このゲームを語る際に軸となるのは『バイオハザード7』が初代『バイオハザード』から受け継いだものが一体何なのかという点、さらに言えば何を受け継ぎどう発展させたかという点である。ただ単純に初回作を模倣した作品を作れば高い評価を受けられるほど、『バイオハザード』というIPは軽いものではないだろう。描写技術の発達だけで語るには物足りない仕掛けが張り巡らされている今作、その構造について本格的に語る前に、そもそも「ホラー」とは何かという点について軽く考察を加えてみたい。

「恐怖」というモノ

人間は何に「恐怖」を感じるのか。この問いかけに対してもっともシンプルな答えは、「自身の命に関わる事象」に他ならない。凶暴な生物、殺傷兵器はもちろんのこと、暗闇、他人、果ては未知の事象にまでその範囲は及ぶ。それらから感じる恐怖とは、「明確に悪意を向けられた時に対応できない」あるいは「身を守れない情況に追い込まれる可能性」に集約される。自分の身を自分で守れない結果の「死」に対して、人間は無意識に根源的な恐怖心を抱く。

人間とはときおり、自分の身が危険でも何かに立ち向かったり、自分で自分の命を絶ったりする生き物でもある。それは見方によっては「死を克服」しているといえるのかもしれないが、それは決して「死の恐怖」を克服しているということと同義ではない。両者は明確に別の概念だ。「恐怖」というものは本来もっとプリミティブな、たとえば自動車に轢かれそうになった瞬間、間一髪で事なきを得たあと、知らない内に手にびっしょりと汗をかいているようなものだ。むしろ脊髄反射に近いものであり、理屈や理論を超越した場所に位置する本能に根ざしたその「恐怖」とは、人間が自己保存のために生来的に持って生まれたセンサーでもある。「ホラー」というジャンルは、その本能をどう刺激するのかという試みである。それは映画でも小説でも、ゲームでも、どんな媒体でもその方法論に違いこそあれ、底流に流れるものに変わりはない。

初代『バイオハザード』から『バイオハザード2』という続編が開発されるにあたって、そこには2種類の選択肢が存在した。それは「ホラーゲーム」と「ゾンビゲーム」のどちらに向かうのかという二択であり、紆余曲折の結果『バイオハザード』シリーズは「ゾンビゲーム」方向にシフトした。この方向性の転換によって、その後「ゾンビゲーム」は一つのジャンルにまで発展することになるが、同時にシリーズはホラーという要素を極端に削ぐ方向性で発展していき、『バイオハザード4』で一つの到達点に達した。事の良し悪しは問題ではなく、『バイオハザード』は初代のみが「ホラーゲーム」というジャンルに属するものだった、ということである。では『バイオハザード』はどうホラーであったのか。キーワードは「未知からくる恐怖」「繰り返される恐怖の刷り込み」「意図して設計された操作感の悪さ」「視界と音の効果」である。同時にそれこそが『バイオハザード7』が初代から隔世遺伝的に受け継いだホラーの遺伝子であり、「原点回帰」の言葉が指す意味でもある。

「未知」であること

初代『バイオハザード』の冒頭、猟奇殺人の報を受け現地に向かった特殊部隊は、どういった事態が起こっているのか、まったくわからないままに洋館になだれ込み、事件に巻き込まれる。この「わからない=未知」という不安定な状態に、人間の精神は非常に強いストレスを感じる。なぜなら自分がどういう情況にあるのかを認知していなければ、自分がどう事態に対応できるのか、あるいは自分の力量でその情況を打開できるのかわからないからだ。理解できない状態が続くと、人間だけではなく動物であっても不安を覚えるものであり、「未知」はただそれだけで「恐怖」の土台として成立する。続編であるナンバリング2作目『バイオハザード2』の冒頭、ラクーンシティで大規模な感染が発生した際にプレイヤーがさほど強い恐怖を感じないのは、すでに知見を得ている状況に対して人はさほどの恐怖を感じないからだ。どんなにそれが強大で強力な暴力があったとしても、それをすでに知っていて、さらに対応方法も推察できる事象に対して、「死」は推測しづらい。「死」が推測しづらい情況に「恐怖」はそもそも生まれない。『バイオハザード』シリーズが『バイオハザード2』以降に「ホラー」を意図していないというのは、こういった恐怖の土台を無視している部分からも理解できる。

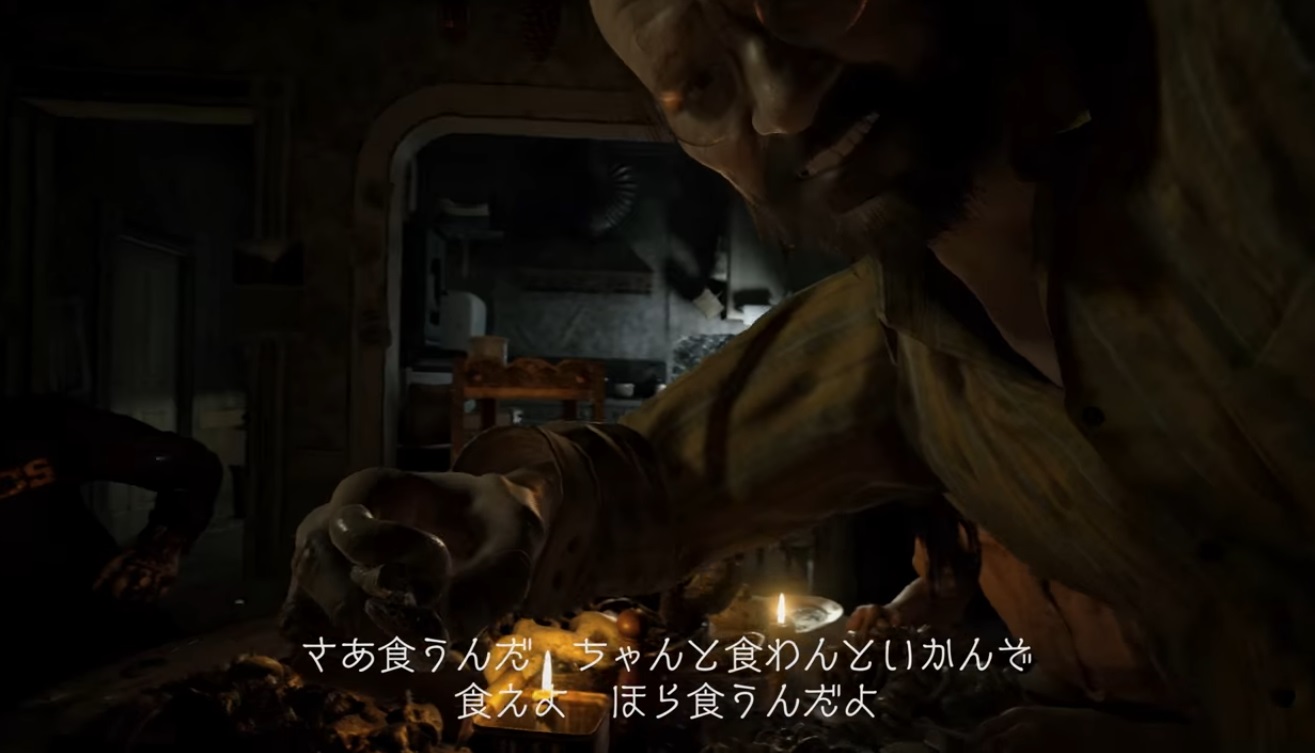

しかし今作では一転、物語の冒頭からプレイヤーの眼前に突きつけられるのは、「未知」どころか「完全に意味不明かつ不条理な世界」だ。主人公イーサンは、3年前に行方不明になった妻から突然迎えに来て欲しいとの連絡を受ける。そしてルイジアナ州某所にある指定された住所に着くのだが、その場所は寂れた廃屋であった。イーサンは妻を捜すために廃屋を探索するのだが、発見した妻は突如自分に襲い掛かってくる。さらにその上、家の住人であるベイカーに拉致され「家族」になることを強要される。知見どころの話ではない。理解できることがほとんどないという物語が提示されたプレイヤーの心理状態は、すでに言わずもがなである。ゲームのストーリーライン上、こと洋館からの脱出までの展開の中でプレイヤーに与えられる物語に関する情報は極めて少なく、あったとしても偏りのあるものになっている。なぜ妻は失踪したのか、なぜ自分に襲い掛かってくるのか、なぜベイカーは「家族」になることを強要してくるのか。終盤に綺麗に回収されるさまざまな疑問ではあるが、逆に言えば終盤まではわからない。その「わからない」はプレイヤーに悪夢でも見ているような印象を強く与え、精神に半永続的ともいえる不安定感を与え続ける。その不安定感は、実のところゲームをクリアさえすれば雲散霧消するのだが、クリアするまでの間は常に続く。初代『バイオハザード』に倣いながらも、さらに「不明さ」を際立たせたストーリーの流れは、このゲームにおける恐怖の土台として終盤まで機能するもっとも大切な要素の一つだ。

刷り込まれる「恐怖心」

おそらく初代『バイオハザード』で誰もが恐怖したあの「窓から犬が飛び込んでくる」シーン。『バイオハザード』のもっとも優れた点の一つとして、あのシーンがゲーム全体の「ホラー」要素を決定したということが挙げられるだろう。あのシーンを一言で表現するなら「恐怖の植えつけ」だ。『バイオハザード』のゾンビは基本的に動作に緩慢さがあり、対応さえ間違わなければさほど苦慮する敵ではない。プレイヤーは不安を覚えながらも洋館の謎に立ち向かっていけるだろうし、もしかしたらさほど苦労せずに独特な操作のアクションゲームとして楽しめていたのかもしれない。ただし、それでは単なるアクションゲームに過ぎない。だが、プレイヤーが人間であるなら当然のように求める「均衡を求める心」を完全に打ち砕く存在、それがあの「犬」だ。

そもそも固定カメラ視点のラジコン操作でキャラクターを意図したとおりに動かすことは難しく、それが初プレイともなればなおさらだ。そんな中、不安を覚えながらも探索を進めるプレイヤーに対し、「犬」は窓という完全な心の死角から突如飛び込んできて、対応できないスピードで襲い掛かる。それはプレイヤーの心の中にある「対応できないかもしれない」という恐怖が現実になった瞬間だ。対応できないかもしれない恐怖が現実になった時、現実世界においてそれは「死」を意味する。しかし『バイオハザード』という「ゲーム」は、たとえそこでゲームオーバーになったとしても、決して物語を終わらせてはくれない。なぜならそれは人生ではなく「ゲーム」だからだ。悪夢を覚ますためには存在を忘れるか、クリアするしかない。続けてプレイして物語に決着をつけることを望んだプレイヤーは、いつかはその犬を駆除して前に進めることだろう。ただし、そこに植えつけられた本物の「恐怖」は、すでに心に植えこまれている。その時点で『バイオハザード』は、ホラーゲームとしての流れを決定づけることに成功している。

『バイオハザード7』において、「恐怖の植えつけ」はむしろ「恐怖の刷り込み」という形で息づいている。最初のチャプターである「本館」からの脱出の特に前半パート、自分が充分な火力を持っていないシーンの恐怖体験がそれに当たる。後述するが、『バイオハザード7』の洋館を脱出するまでの3つの建物「本館」「旧館」「実験棟」は、それぞれ別のアプローチからのホラー要素を盛り込んでいる。最初の「本館」のコンセプトは、簡潔に言えば「ステルスホラー」「スプラッター」のミックスだ。基本的に本館の主であるジャック・ベイカーから隠れながら謎を解いて進んでいくという、オーソドックスなホラースタイル。敵に抵抗する手段がほぼ存在しない上に、何をしたらいいかのヒントもない状況下で館を右往左往するのは精神的な負荷が非常に高く、さらにたびたび遭遇することになるスプラッター要素が直感的に痛々しい。基本的に倒すことは不可能なので見つかったら逃走することになるのだが、セーフエリアへの経路もおぼつかない見知らぬ館での逃走劇では油断するとすぐ追いつかれる。全力で走っても追跡者に追いつかれるかもしれないというシビアさ、プレイヤーはそこに「対応ができない」という恐怖を覚える。そして隠れる→見つかる→逃げる→追いつかれる→攻撃される(痛みを伴う視覚効果)という流れが、連続して何回も何回も続くことにより、心の中の恐怖は澱(よどみ)の如く溜まっていき、いつしか沈殿した恐怖は「はっきりした恐怖」へと形を変えていく。まさしくそれこそが「恐怖の刷り込み」だ。

そしてここからがもっとも重要なのだが、ゲーム序盤の演出として現れる『バイオハザード』の犬と『バイオハザード7』の本館パートが植えつけた「恐怖心」により、ゲームプレイの質は「それ以前」と「それ以後」ではっきりと性質を変える。恐怖心に支配された心は、その人間の見える世界に大きな変化を与えてしまうのだ。つまりそのゲーム内世界においてうっすらとした恐怖の対象だった「暗闇」や「環境音」、その場の「空気感」や「多少もっさりとした操作感」、五感から感じるその世界全てに、「目の前の事象に対応しきれないかもしれない」という本質的な「恐怖」を植えつけられる。

その瞬間から、ゲーム内の世界はっきりとした「悪意」もってプレイヤーに襲いかかってくる。結果、その後ゲーム内でのどのような行動とる時も、ゲーム内のどんな細かな事象も、全てが脳内で「恐怖」というフィルターを通して体感するようになる。見えるもの全て、聴こえる音全てに敵意と害意を感じる、あるいは通路の壁の模様一つ一つにシミュラクラ現象(3つの点が人の顔に見えてしまう現象)を感じ、通路に映る自分の影に視点を迷わせ、セーフルームにいる時の自分の足音でさえまるでラップ音のように聴こえるようになれば、すでにこのゲームの策略にはまったということだ。そして周囲の全てが悪意に見えてくれば、ゲームの難易度は飛躍的に上がる。

『バイオハザード』の固定カメラや音響、ラジコン操作のもたらす効果がその背景に「恐怖の植えつけ」を加えることで飛躍的にその効果を上げたように、『バイオハザード7』での「恐怖の刷り込み」はその後のゲームプレイに大きく影を落とす。逆に言えば、その部分が上手く作用したかしなかったかで、特に難易度という点においてこのゲームに対する印象は大きく違ってくるのかもしれない。「ホラーゲーム」において恐怖と難易度は密接不可分の関係にある。仮にどんな演出にも恐怖を感じない人がプレイすれば、おそらくその人にとって『バイオハザード7』は難易度の高いゲームではないだろう。恐怖を感じやすい人がプレイすれば、それはまさに「終わらない悪夢」へ変貌する。

繰り返すが、そのゲームが作りだす世界全てが「悪意」という壁としてプレイヤーに立ちはだかるために準備された「恐怖の植え付け/刷り込み」演出の見事さこそが、『バイオハザード』『バイオハザード7』両者で成し遂げられた成功の要因である。インパクトよりも効果で考えた場合、『バイオハザード7』はよりその密度が濃くなっているといっても過言ではない。

悪夢を目覚めさせないための仕掛け

さらに驚くべきことに、このゲームはその後に恐怖へと慣れてしまう可能性を偏執的なほど徹底的に排除する。それは「本館」が終了する頃にプレイヤーが多少なりとも「恐怖」に対抗するための知識、あるいは手段としての火力を手に入れてしまう事からくるプレイヤーの慣れを嫌う「ホラーゲーム」としての苦心からくるものであり、いうなれば「悪夢を目覚めさせないための仕掛け」と呼ぶべきものといえる。それこそが先に述べた別のアプローチからのホラー要素としての「旧館」そして「実験棟」でのゲーム体験だ。本館での恐怖体験が「スプラッタ」ホラーを軸に形成されているとしたら、旧館では「グロテスク」、生理的な嫌悪感、あるいは単純に気持ちの悪さや醜悪さを強く印象付ける構成となっている。飛び交う虫、延々と耳に響く粘着音、まるで腐臭が鼻をつくような階下の泥水。純粋に恐怖を喚起させるのではなく、得体の知れないモノが闇に蠢いている空気感の醸成。直接的な力で向かってくる「恐怖」を克服できる感触をプレイヤーが掴んだ瞬間、まるで今までのことが嘘のように突如眼前に現れるドロっとした異物感。旧館での真の敵は向かってくるのものではなく、そこに存在する異常空間そのものだ。

さらに物語が「実験棟」に移るにあたり、その世界はさらに違う形で慣れを否定する。「スプラッタ」「グロテスク」の次にプレイヤーに与えられるのは、主人公にダイレクトに向けられる人間の持つ底の無い悪意だ。行く先々に仕掛けられた罠の中を進む緊迫感の性質は、前二者のどちらとも違い、考えようによってはもっとも性質が悪い。人間の中に潜む正気の狂気と戦いながら手にじっとりと汗をかくような演出は、「サスペンス」と呼ぶべきものだろう。非常に興味深いことに、本館以降の旧館、実験棟でプレイヤーが味わうのは、直接的な「ホラー」とは少しずれていることだ。「グロテスク」さも「サスペンス」も、プレイヤーに嫌悪感や緊張感を強いる装置としては優秀だが、同時に「ホラー」を人に感じさせる表現としては多少婉曲といえる。しかし本作は、そこでもプレイヤーに対して依然としてずっしりと重みのある恐怖をプレイヤーに与え続けることに成功している。それは本館で刷り込まれた強い「恐怖心」からの連続性の文脈上に位置する完全に計算された効果だ。「刷り込まれた恐怖」の下地があるからこそ、プレイヤーに対して「グロテスク」や「サスペンス」という「ホラー」と隣り合ったステージ演出でもしっかりと「ホラー」を感じさせ、ゲームを単調にすることを避けている。つまりプレイヤーを「飽き」させない上に「慣れ」させることも許さないという、口にするよりはるかに難易度の高い演出を成功させている。

そして「バイオハザード」へ

洋館の脱出により、ホラーゲームとしての『バイオハザード7』は終焉を迎える。冒頭からそこまでが「恐怖からの脱出」のゲームだとするならば、脱出後からエンディングまでは「恐怖からの脱却」のゲームと呼ぶのが相応しいだろう。必要な伏線が全て綺麗に回収されていくそのパート中、これまでと大きく変わらない内容の構成にも関わらず、プレイヤーが恐怖から脱却していける理由は非常に簡単なものである。一つは単純に、恐怖を与えるもの、未知なもの、意味不明だったものの正体をきちんと示すこと。つまり「未知」を解消することである。もう一つはここまでの道程で恐怖に対抗できる、凌げる自信を得た主人公=プレイヤーに、その自信と同等の物理的火力を与えていることだ。さんざん刷り込まれた恐怖も困難を克服していく度に少しずつ克服できる。そして自分をここまで嫌というほど痛めつけた恐怖の根源に対してのリベンジだといわんばかりに、ゲームは畳み掛けるように「ゾンビゲーム」たる「バイオハザード」へと変化していく。

ただ、この展開は決して「バイオハザード」的ではないという非難を避けるために追加されたものではないだろう。皮肉なことに「バイオハザード」的なゲーム内容が、「恐怖からの脱却」に実に有効な方法だった、というだけのことだ。ともあれ物語の「恐怖」を喚起させる部分の伏線だけを完全に回収し、それ以外の伏線を故意に残したままに終焉を迎える恐怖の一夜の物語は、圧倒的恐怖から恐怖の克服、そして恐怖の根絶までの全てが完全に計算された、美しいグラデーションだ。恐怖の元凶を取り除きエンディングを迎えた時、プレイヤーの心にあった恐怖心もまた取り除かれている。そして最後に心に残るのは克服のカタルシスのみだ。

結びにかえて

文化的な特徴でもあるが、本作が発売された直後から海外ではスピードラン(いわゆる早解き。日本ではRTAと呼ぶのが一般的)が本格的に始まり、本編1時間半、最高難度のナイフ縛りですら3時間程度の記録が出ている。これはこのゲーム自体の基幹部分の難易度が実はそこまで高くなく、シンプルかつ最適化しやすい作りになっていることに起因する。ほとんど全ての戦闘を避けることができ、謎さえわかっていれば最短ルートを考えるのも困難なことではない。しかし、初回プレイでもさほど謎解きが困難なわけでもなく、戦闘が避けられない訳でもない。本来十数時間もかかる難しさではないのだ。ではなぜ最短でたかだか1時間半程度しかかからないゲームにてこずったのか。要は前述の通りホラーゲームにおける恐怖が難易度に「直結」しているからだ。一周プレイしたプレイヤーは是非もう一周してみてほしい。すでに未知ではなくなっている事象に対して、人間がどれだけ冷静に対応できるか嫌でもわかるはずだ。そして恐怖の元になっているものが一周目でどれだけ完全に取り除かれているかも理解できるだろう。ピュアな恐怖がどれだけプレイの障壁になっているか、つまりそれはホラーゲームとしての成否におけるもっとも重要な点だ。

初代『バイオハザード』の出現は、それを一般化させたという意味では、コンピューターゲームの歴史上、「ホラーゲーム」と「ゾンビゲーム」の元祖としての認識ということでいいだろう。そこから約20年。バイオシリーズは「ゾンビゲーム」よりになっていくが、初代の影響を受けた「ホラーゲーム」の名作は次々生み出されていった。『サイレントヒル』や『SIREN』、『Dead space』や『Outlast』など、それこそ列挙していけばきりがないほどだ。今回の原点回帰にあたり、『バイオハザード7』は逆に自身の子供達ともいえるそれらのゲームから優れた部分を研究し抽出、独自のエッセンスを加え組み換えることによって、革新的な完成度を有したホラーゲームとして生まれ変わることに成功した。要望や、不満点がないとはいわない。しかしこの完成度を目の前にしてその手の言葉は粗探しだろう。ここから先『バイオハザード7』が全てのホラーゲームの親になることはもう叶わないが、「教科書」としてホラーゲームの歴史上のマスターピースになることに疑いをはさむ余地はない。