「コロンブスの卵」という格言がある。たとえ簡単そうに思えることであっても、それを最初に発想してやり遂げることは想像以上に難しいという意味の言葉だ。この格言のとおり、こうした偉大な第一歩は往々にして、後に第三者から当たり前のことと捉えられたり、起こるべくして起こったことと評される。しかし、慣習や習慣というのは人を縛り付けやすく、そこから逸脱したことを新たな常識として定着させることほど難しいものはない。その第一歩が踏み出される前と後では、世界はがらりと様変わりしているはずだ。

2017年7月に淡路島・洲本で「ドラゴンクエストミュージアムセレクションズ」と共に開催された「堀井雄二展」。そこには『ドラゴンクエスト』シリーズの30年の軌跡を振り返るだけではなく、堀井雄二氏が『ドラゴンクエスト』以前に手がけたゲームも展示されていた。堀井氏は『ドラゴンクエスト』シリーズの生みの親として知られているが、それ以前には堀井ミステリー三部作と呼ばれる革新的なアドベンチャーゲームを世に送り出して、80年代中頃からすでにスターゲームクリエイターとして認知されていた人物でもある。

このインタビューでは『ドラゴンクエスト』シリーズについてももちろん触れるが、あらためて「堀井雄二展」と同じく『ドラゴンクエスト』以前についてもスポットを当てている。来年、2018年は堀井氏がゲームクリエイターとしてデビューして35周年である。この機会に堀井氏が発想した「コロンブスの卵」を、あらためて捉え直すいいタイミングではないだろうか。堀井氏は何が主流だったときに、何から逸脱したのか。

それを解き明かすためには80年代について振り返る堀井氏の証言を、発展的な縦軸だけではなく、当時の状況はどういうものだったかという横軸でも捉える必要がある。それゆえ本記事では、様々な人たちの協力のもと当時の文献を参照して証言を補足する注釈をつけている。この前編では、『ラブマッチテニス』から『ポートピア連続殺人事件』までの堀井氏の足跡を調査していく。

――少し前のドラゴンクエスト誕生30周年カウントダウンイベントで、任天堂の宮本茂さんのメッセージビデオがありました。宮本さんが「表現力の足りない時代に台詞、ちょっとしたイメージの絵、音、これらで遊んでいく人たちに世界観を作らせていく。ゼルダも同じ課題を抱えながら作っていた」「堀井さんにジェラシーを感じていました」と、おっしゃっていたのが印象的で感動しました。

――少し前のドラゴンクエスト誕生30周年カウントダウンイベントで、任天堂の宮本茂さんのメッセージビデオがありました。宮本さんが「表現力の足りない時代に台詞、ちょっとしたイメージの絵、音、これらで遊んでいく人たちに世界観を作らせていく。ゼルダも同じ課題を抱えながら作っていた」「堀井さんにジェラシーを感じていました」と、おっしゃっていたのが印象的で感動しました。

堀井氏:

『マリオ』も『ゼルダ』もよくできてたし、やっぱり僕も宮本さんにライバル心はありましたね。僕も表現力のないときにいかにイメージを膨らませていくのか工夫することに燃えていました。むしろそっちが楽しかったくらいで。

――今日はそのことをお聞かせいただければと思います。まずは堀井さんは最初期に「占いゲーム」を作られていますが、これはある種のテキスト・アドベンチャーなんでしょうか?

堀井氏:

占いといっても完全にinput文とprint文だけ(※)のイタズラ占いですね。友達が遊びに来るんで、その人のことを先にいっぱい書いておいて、友達には性別とか生年月日とか色々入力させておく。友達が入力した内容は置いておいて、あらかじめ用意しておいた答えを出して「ここまで当たるのか!」と驚かせちゃう(笑)。コンピューターってすごいよ、こんなこともわかるよってイタズラしちゃうわけです。

input文はコマンドの入力を命令するプログラム、print文は文章の出力を命令するプログラム。

――堀井さんの商業デビュー作『ラブマッチテニス』ですが、これはなぜテニスゲームだったんでしょうか?

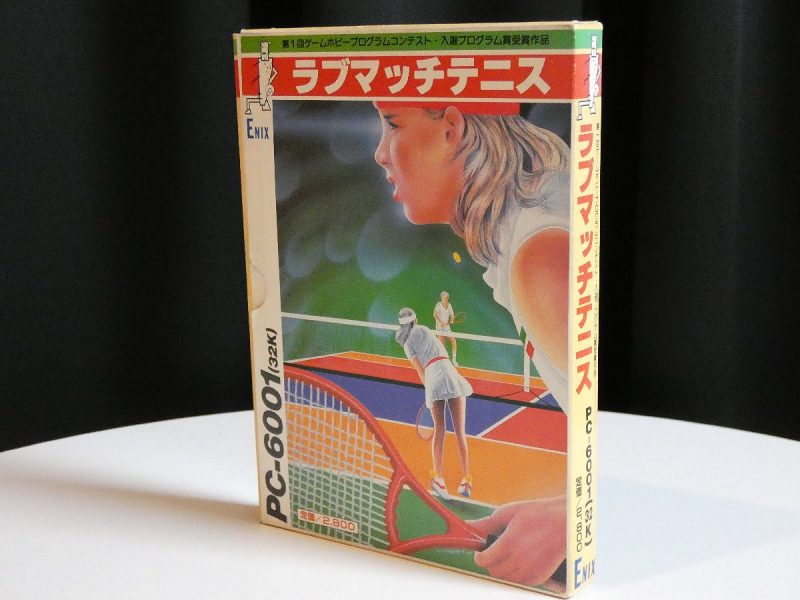

『ラブマッチテニス』

堀井雄二氏の商業デビュー作。1983年2月中旬、PC-6001向けに発売されたテニスゲーム。エニックスが主催した第一回ホビープログラムコンテストで佳作となり商品化された。選択画面や勝敗後の画面で対戦相手たちや主人公が会話でかけあいをするのが最大の特徴。主人公は女子大生で対戦相手は大学の先輩たち、相手によってゲームの難易度が変化する。

堀井雄二氏の商業デビュー作。1983年2月中旬、PC-6001向けに発売されたテニスゲーム。エニックスが主催した第一回ホビープログラムコンテストで佳作となり商品化された。選択画面や勝敗後の画面で対戦相手たちや主人公が会話でかけあいをするのが最大の特徴。主人公は女子大生で対戦相手は大学の先輩たち、相手によってゲームの難易度が変化する。

スポーツゲームにキャラクター性、アドベンチャーゲーム的な要素を組み合わせた先駆的な作品。このようなスタイルのゲームは80年代後半に本格的に出てきたものであり、テニスゲームに限れば、ナムコの『ファミリーテニス』(87年)、RPGを組み合わせたキャンペーンモードがある『プロテニスワールドコート』(88年)が続く。『ラブマッチテニス』はスポーツゲームのストーリーモードの萌芽的なスタイルといえる。

堀井氏:

PC-6001を買ってプログラムを覚えてしまって、ゲームセンターにテニスゲームがあった(※)のでそれを作ってみようと思って作り出しました。とにかくプログラムするのが当時は楽しくて。『ポン』とか『ブロックくずし』とかもかなりやりましたね。プログラム的には単純ですしね。玉がきたらカーソル合わせて打ち返す。『ポン』は当てるだけだったけど、テニスだったら(スウィングの動作をしながら)こうやって当てる。角度を決めて遅いか早いかどっちに跳ねるか、そういうのをプログラムで計算するのが楽しかったですね。

世界初のビデオゲーム『Tennis for Two』(58年)から、産業としてビデオゲームを確立した『Odyssey』や『ポン』(共に72年)に至るまで、テニスゲームはビデオゲームの歴史とは切り放せない密接な関係にある。80年代前半のテニスゲームの代表作にはアタリ社の『Tennis』(80年)やデータイースト社の『プロテニス』(82年)などがある。当初のテニスゲームは『ポン』の伝統から横方向に球を打つゲームだったが、『Tennis』や『プロテニス』は遠近法を用いた奥行きがある縦画面を用い、以後のテニスゲームはこの縦画面がスタンダードとなる。堀井氏の『ラブマッチテニス』や任天堂の『テニス』(84年)もこの縦画面が引き継がれている。

――『ラブマッチテニス』はもともと趣味の範囲で作られていたのか、それともホビープログラムコンテストを知ってから作られたのでしょうか。

堀井氏:

趣味ですね、完全に趣味です(笑)。ちょっと前後の記憶が曖昧なんですが、とにかくコンテスト用のゲームはすでに出来上がっていたんです。その後、ホビープログラムコンテストがあると知って、多少、手を入れた気がします。

――もしかして『ラブマッチテニス』のキャラクター要素とかはコンテスト用に?

堀井氏:

そうだったと思います。

――次に『ポートピア連続殺人事件』です。

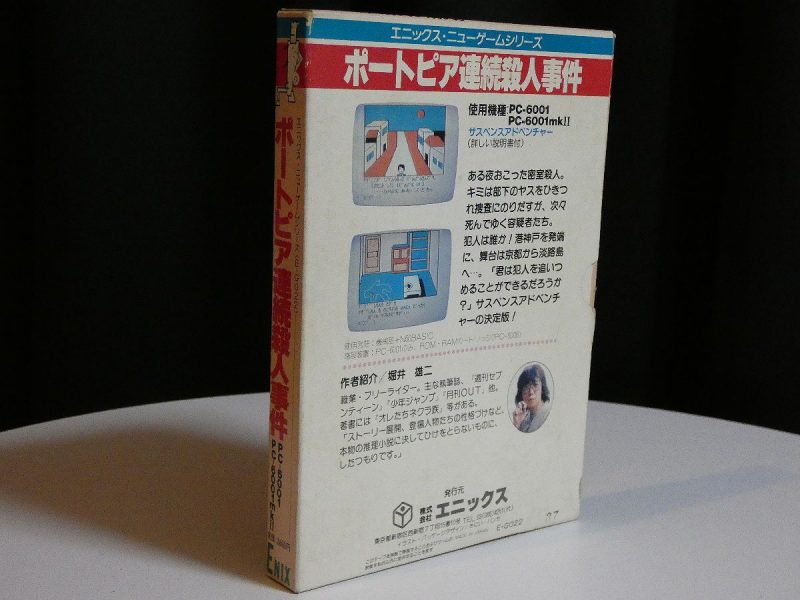

『ポートピア連続殺人事件』

「ボス!ボクがあなたの部下の真野康彦です。ヤスと呼んでください。では問題の事件を説明します。殺されたのは山川耕造。サラ金の社長でした。第一発見者は耕造の秘書の沢木文江。耕造が会社に現れないので今朝、様子を見に行ったら死んでいたということです。そのときの様子を文江は次のように話しています」「私が来たとき、書斎には鍵がかかっていました。だからマンションの管理人の小宮さんに来てもらいドアを叩き開けてもらいました。でも中に入ると社長が…。でもふと見るとドアのキイが差し込まれていたのです。小宮さんもそのこと気づいたらしく、「こりゃ密室殺人だなぁ」と言いました。そして警察に電話しました」「小宮も同じことを言っていたので文江の供述に嘘はないようです。ではこの事件の真相は…?ボス!!メイン・プログラムをロードします。テープの用意がよろしければリターンキイを押してください」(PC版オープニングより)

「ボス!ボクがあなたの部下の真野康彦です。ヤスと呼んでください。では問題の事件を説明します。殺されたのは山川耕造。サラ金の社長でした。第一発見者は耕造の秘書の沢木文江。耕造が会社に現れないので今朝、様子を見に行ったら死んでいたということです。そのときの様子を文江は次のように話しています」「私が来たとき、書斎には鍵がかかっていました。だからマンションの管理人の小宮さんに来てもらいドアを叩き開けてもらいました。でも中に入ると社長が…。でもふと見るとドアのキイが差し込まれていたのです。小宮さんもそのこと気づいたらしく、「こりゃ密室殺人だなぁ」と言いました。そして警察に電話しました」「小宮も同じことを言っていたので文江の供述に嘘はないようです。ではこの事件の真相は…?ボス!!メイン・プログラムをロードします。テープの用意がよろしければリターンキイを押してください」(PC版オープニングより)

1983年6月、PC-6001向けに発売。主人公の刑事であるボスは部下のヤスと共に殺人事件を解き明かす。コマンドを入力するとヤスを間接的に操作して事件を解明する。日本初の推理アドベンチャー。またファミコン移植版はファミコン初のアドベンチャーゲームとして、同様に記念碑的なゲームになった。ファミコン版はオープニングの有無、3Dダンジョンの有無、登場人物の追加、被害者の背景などいくつかの変更点がある。

――僕はそれまでPC-88版は触ったことがあったのですが、淡路島で開催された「堀井雄二展」でPC-6001版に初めて触ると、音声が出てビックリしました。

堀井氏:

PC-6001にはしゃべる機能がもともと付いていたんですよね。(※)ローマ字を入れたらしゃべるから簡単に作れました。「チョット オキキシマスガ」という、まるっきりコンピューターの音声でしたよね。

PC-6001は音声機能があり、性別、アクセント、長音、発声速度をコントロールして、合成音声を出力できた。『ポートピア連続殺人事件』では、表示されているテキストをそのまま読み上げるのではなく、テキストとテキストの行間にある台詞を読み上げるような使い方がなされている。近年で例えると『ダンガンロンパ』シリーズに近い。

――『ポートピア連続殺人事件』制作のきっかけはどういったものだったんでしょうか。

堀井氏:

アドベンチャーゲーム自体には興味はあったんです。外国にはこういうゲームがあるというアドベンチャーゲームの記事があったんですよ。それを読んで、テキストをやり取りしてゲームをプレイするというのが、面白そうだなと思って。(※)

日本で最初期に外国のアドベンチャーゲームが紹介されたのは82年4月号「月刊アスキー」や、82年「ログイン」第2号で掲載された記事のように『ミステリーハウス』を作ったシエラオンラインのゲームが多かった。一方、かつて堀井氏は87年5月号「Beep」で、シエラオンライン社ではなくインフォコム社の『デッドライン』について言及している。 “あるとき、雑誌にアップルの「デッドライン」というゲームが出ているのを見て、「人間がコンピュータと会話しながらゲームをやるのか、面白そうだな」と思ったんです。これが「ポートピア」を作るきっかけになりました。”

『デッドライン』は主人公が刑事の推理アドベンチャーゲーム。アドベンチャーゲーム=宝探しゲームから、会話主体と証拠集めのゲーム性に変化させ、しかもすべての登場人物がゲーム内の進行に合わせてそれぞれ行動しているという当時ではもっとも先進的なアドベンチャーゲームである。このゲームが本格的に日本で紹介されたのは82年11月に発売された「ログイン」第3号であるが、堀井氏が読んだのはこの記事ではなく、もっと小さくシンプルな記事だったという。

堀井氏:

ただ、それまではテニスゲームは自分で遊ぶとか、占いゲームも友達が来るからとか、自分で作って自分で遊ぶものを作っていたんですよね。アドベンチャーゲームって、人にやってもらってナンボじゃないですか。だから興味はあったけれど、自分で作って自分で遊ぶのもなんだかなぁと思って、作ってなかったんです。ただテニスゲームが売れて、エニックスさんから次を作ってくれと言われまして。ということは人にやってもらう前提なんですよ。これはアドベンチャーゲームが作れるチャンスじゃないかと。

僕、もともと漫画家志望だったんで、コンピューターで物語を作ることに夢を抱いていたんです。テキストのやり取りでゲームができたら面白いなと思って。当時、ちょっと思ったのは、アドベンチャーゲームって『ミステリーハウス』もそうなんですけど、現状だけなんですよ。現状から時間が動かない状況で謎を解いていく。そうじゃなくて火曜サスペンス風にして、プレイしながら事件が進んでいって、ドラマティックな仕立てにしてみようと思ったのが『ポートピア連続殺人事件』なんですよね。(※)

(※) 現状から動かないのではなく、プレイしながら事件が展開するドラマティックな仕立て

アドベンチャーゲームの起源である『コロッサル・ケーブ・アドベンチャー』(76年)からシステム的にも物語的にもゲーム内における時間概念がすでに存在しており、当時としてはクライマックスでドラマティックな展開があった。それを継承して『ミステリーハウス』では部屋にもともと死体があるという形で擬似的に連続殺人が起こっているように見せていた。このようにアドベンチャーゲームは初期から時間概念が内包されていたが、日本にアドベンチャーゲームが輸入されると、マイクロキャビンの『ミステリーハウス』や、新紀元社の『幽霊船』のように時間概念がない現状から動かない宝探しに特化するアドベンチャーが最初期の商業作品となった。『ポートピア連続殺人事件』が制作されたのは、国内アドベンチャーがそのような状況の最中である。

かつて堀井氏はこの発言をミステリの文脈からも使っており、その観点からも踏まえる必要がある。“推理小説っぽいアドベンチャーにも二つのタイプがあって、ひとつはすでに事件は完結してて、過去にさかのぼって解決していく。外国の推理探偵物によくあるタイプですね。で、もうひとつは、事件が同時進行していて、それを追いながら解決する。僕が好きなのは、後者なんです。” 「広告批評」96号 87年7月

――僕は『ポートピア連続殺人事件』の革新性は数多くあると考えているんですが、堀井さんご自身では『ポートピア連続殺人事件』のオリジナリティ性は他にもどこにあると思いますか?

堀井氏:

やっぱりね、これは『ドラゴンクエスト』もそうなんですけど、僕的には人とやり取りして台詞だけでゲームが進むところだと思うんですよ。ヤスとのやり取りだけで進むのが『ポートピア連続殺人事件』のオリジナリティ性だと思っていて。つまり「地の文」というのがないんですね。「地の文」より台詞のほうが読みやすいのと、その台詞をいかに短く伝わるように書くかということ。これはマンガの原作をやっていた影響じゃないかと自分では思うんですけど。

――それはつまり当時のアドベンチャーゲームには、地の文があったいうことですね。

堀井氏:

そうです。当時のアドベンチャーゲームって、コンピューターの地の文と対話しながら進めるのがほとんどだったと思うんです。そこにキャラクター性ってあまりなかったと思うんですね。(※)

アドベンチャーゲームはコンピューターと自然言語処理で対話するゲームに端を発している。たとえば「あなたはレンガの小屋の前にある道の終点に立っている。周りには森があり、小川が小屋から峡谷へと流れている」という文章に対して、プレイヤーが「南へ行く」と入力すると、今度は「あなたは森の中の谷にいる。小川が岩にそって流れている」とコンピューターが応答し、これを繰り返してゲームを進める。堀井氏はこのようなコンピューター側から発せられるプロトコル文と、プレイヤーが入力するコマンド文を「地の文」と表現しているのである。

――プレイヤーが入力した台詞に反応する相棒ヤスという存在は、コンピューターから発せられる対話文そのものを擬人化した存在といえるのではないでしょうか?

堀井氏:

そのとおりです。コンピューターとやり取りするより、キャラクター同士でやり取りしたほうが、温かみがあって面白いだろうと。(※)

『ポートピア連続殺人事件』は、まずプレイヤーである刑事が「キキコミ シロ」とコマンド文を入力して相棒のヤスに命令すると、ヤスが台詞で返してくる。プレイヤーが入力するコマンド文自体がボスの台詞として機能しており、それに反応するプロトコル文もヤスの台詞として機能しているので、「地の文」が存在しない。またオープニングのあらすじの説明や、システム的な文章やゲームの仕組みを説明する文章も、ヤスの台詞になっている。

――インターフェイス自体がキャラクターになっているだけではなく、今のゲームでは当たり前のように使われているルールやシステムを説明してくれるナビゲーション・キャラクターをここで先駆的に使ったといっていいと思います。当時、海外でも相棒が常にいるアドベンチャーゲームはあったんですが、そういった作品には地の文がありました。『ポートピア連続殺人事件』のように、地の文がそのままキャラクターの台詞に置き換えられているゲームは他にないと思います。(※)

堀井氏:

そうなんですか。本当にごく自然にやりましたね。単純にコンピューターに人格があったほうがいいだろうなって。

比較的この構造に似たゲームは同時期のインフォコムの『Suspended』(83年)である。プレイヤー側はコマンド文ではあるが、対話相手は物語内に複数いるコンピューターの台詞になっている。このゲームは日本ではほとんど紹介されなかったが、後で「電子小説批評序説」(87年)や「ゲームライフ」(17年)の冒頭に取り上げられている。ほかにも人間のキャラクターが相棒として常にいたが、地の文が存在したゲームとして、ペンギン・ソフトウェアの『ザ・クエスト』(83年)、アドベンチャー・インターナショナルの『Questprobe』シリーズ(84-85年)などがある。

――ちなみに、『ポートピア連続殺人事件』の後でエニックスからアドベンチャーゲームとして『ウイングマン』や『北斗の拳』が発売されていますが、同じく地の文が相棒のキャラクターの台詞に置き換えれている手法が使われています(※)。集英社とつながりがあった堀井さんですし、これらのゲームに関して、何か裏で絡みはあったのでしょうか?

堀井氏:

いや、そういう記憶は特にないですね。担当も違いますし。

『ポートピア連続殺人事件』のコンピューター側の応答文を擬人化して、そのキャラクターを通してゲームに干渉する手法を受け継いだゲームが80年代にはいくつかある。エニックスの『ウイングマン』(84年)や『北斗の拳 バイオレンス劇画アドベンチャー』(86年)、リバーヒルソフトの『黒猫荘相続殺人事件』『白バラ連続殺人事件』(共に84年)『ゾーディアック』(85年)。80年代後半には少し変化する形でエニックスの『ジーザス』(87年)やコナミの『スナッチャー』(88年)。『ウイングマン』のゲーム化は「少年ジャンプ」で集英社とエニックスがタイアップしてアドベンチャーゲームのシナリオコンテストを企画したときに、読者から『ウイングマン』のシナリオが送られてきたことが発端となっている。

――そのアドベンチャーゲームの続編『ウイングマン2』は、すぎやまこういち先生がはじめてゲーム音楽を担当されたゲームですが。

堀井氏:

エニックスがすぎやま先生に頼んだみたいですね。

――まだ『ウイングマン2』の時期には、すぎやま先生とは面識がなかったということですか。

堀井氏:

そうです。『ドラゴンクエスト』のとき初めてお会いしました。

――『ポートピア連続殺人事件』に話を戻しまして、それまでのアドベンチャーゲームは東西南北の方角を入力して少しずつ移動する方式(※)だったのに対して、『ポートピア連続殺人事件』は地名を入力すると瞬間的に移動します。これも当時、国内外含めて他にありませんでした。

堀井氏:

それも事件ものなんで色んなところに行くだろうって、本当にごくごく自然に生み出しましたね。東西南北ではなく、「ここに行け」「あそこに行け」と場所指定で瞬間的にその場所まで飛ぶ。

日本では堀井氏の登場によって80年代前半だけで廃れしまったが、国内外において東西南北の移動方式こそがアドベンチャーゲーム本来の移動方式である。比較的近年の作品でいうと『Myst』の移動方式を想像してもらえればわかりやすいだろう。アドベンチャーゲーム始祖『コロッサル・ケーブ・アドベンチャー』はTRPGの『ダンジョン&ドラゴンズ』から影響を受けて生まれており、この経緯からマス目を少しずつ移動する地続き的なウォーゲームの空間の伝統をアドベンチャーゲームは色濃く受け継いでいた。刑事ものの『デッドライン』も東西南北の方角移動方式である。

――この方角で少しずつ移動する方式と、地名で瞬間的に移動する方式、違いはどこにあるんでしょうか?堀井さんがこの移動方式を発明したことによって、日本のアドベンチャーゲームが小説やマンガ、あるいは映画やテレビドラマのスタイルにとても接近した気がします。

堀井氏:

ドラマというのは省略が特徴ですよね。移動するときって、いちいちその移動シーン見せない。しかも『ポートピア連続殺人事件』は『ミステリーハウス』みたいに部屋の中を右、左と移動したりする限られた空間ではないんで、移動的にはそのほうが自然。パンパンパンって飛んで、余分な中間地点の移動を見せない。(※)

この地名での移動方式の新規性については早い段階から指摘されており、当時の堀井氏も自覚的だったことが文献でわかる。83年10月号「ログイン」に掲載された『ポートピア連続殺人事件』についての堀井氏への取材において、インタビュアーの塩崎剛三氏が堀井氏に指摘しているのを皮切りに、84年8月号の「ログイン」ではニュータイプなマップが存在しないアドベンチャーゲームとしてこの地名移動方式が挙げられていた。当時の堀井氏自身はこの移動方式を「ポートピア方式」(83年12月号「ログイン」)、あるいは「東西南北(移動方式)」に対し「地名(移動方式)」(86年3月号「ログイン」)と呼んでいた。この移動方式は80年代後半の日本のアドベンチャーゲームでは当たり前のものとなった。近年ではテーブルトークRPGに逆輸入的に取り入れられ「シーン制」と呼ばれている。

塩崎氏にこの移動方式を問われた当時の堀井氏はこう答えている。“実は、マップの考え方がわからなかったんですよ。新しいタイプのアドベンチャーと思われるかもしれませんが、でも行きたい場所にすぐ行けるのが当たり前でしょ。地名がわかっているんだから、迷っていてはしかたがないですから。” 「ログイン」83年10月号

――当時のアドベンチャーゲームはマッピングしながらゲームをプレイするのが普通でしたが、『ポートピア連続殺人事件』はこの移動方式だったので地図を作る必要がありませんでした。

堀井氏:

やっぱり僕の発想自体がゲームを作るというよりは漫画家志望だったんで、台詞だけで進めるとか、場面転換するとか、マンガみたいなものをコンピューターというメディアを使って書いてみようというのが出発点だったんです。とはいえマッピングするのも、それはそれで面白さはあると思うんですよね。ファミコン版『オホーツクに消ゆ』では最後のほうで迷路をやりましたし、『ポートピア連続殺人事件』のファミコン版のときは中村光一くん(※)と一緒に『ウィザードリィ』にハマっていて、こういうのをプレイヤーのみなさんにやってほしいなと思って3Dダンジョンを入れたんです。

――ちなみにファミコン版『ポートピア連続殺人事件』を制作するときは、『ドラゴンクエスト』を作ることはすでに決まっていたんですか?

堀井氏:

次にロールプレイングゲームを作ることは決まっていましたね。僕と中村くん(※)が千田幸信さん(※)に「次はロープレ作りたい」って言いに行ったんですよ。すると千田さんが「ロープレは難しいんじゃない?アドベンチャーゲームから始めてみたらどう?」って言ったんですね。そしたら中村くんが「『ポートピア』だったらファミコンに移植できますよ」って。「じゃあやろう!」と。とりあえず文字で遊ぶゲームに『ポートピア連続殺人事件』で馴染んでもらおうと。それがある程度、浸透したんで、『ドラゴンクエスト』を出したわけです。

チュンソフトの創業者、現在はスパイク・チュンソフト会長。ゲームクリエイターとして『ドア・ドア』『ニュートロン』『弟切草』『かまいたちの夜』『風来のシレン』など様々なゲームを世に送りだす。堀井氏関連のゲームではファミコン版『ポートピア連続殺人事件』『ドラゴンクエストI~V』に関わった。堀井氏とは第一回ゲーム・ホビープログラムコンテストで出会う。『ドラゴンクエスト』以前には堀井氏と同じく中村氏もRPGに夢中で85年にはチュンソフトとしてRPGを作りたいと抱負を語っていた。

エニックスのゲームプロデューサー。現在はスクウェア・エニックス取締役。『ドラゴンクエスト』のプロデューサーとして有名。またそれ以前からゲームクリエイターとしてデビューして間もない堀井氏、中村氏をバックアップした。すぎやまこういち氏を『ドラゴンクエスト』に引き入れた立役者。

――ファミコンユーザーに文字で遊ぶゲームを馴染んでもらおうとしたり、場面転換を導入したり、堀井さんは本当に日本のストーリーのあるゲームの方向性を決めた気がしますね。『ときめきメモリアル』とか、最近では『ペルソナ5』も、登下校のシーンだけを切り取って場面転換を見せています。

――ちなみに、堀井さんのアドベンチャーゲームでは採用されませんでしたが、マルチエンディングはどう考えておられますか?

堀井氏:

マルチエンディングはプレイヤーが見なかったエンディングが気になっちゃってしょうがないと思うんです。気持ちがすっきりしない。たとえば映画で10通りくらいあるパターンがあるエンディングを作ったとして、残り9回見なきゃいけないのかということですよね。プレイヤーの労力が無尽蔵にあるんならやっても面白いと思うんですけど、分散するような気がして、そのへんとのバランスですよね。エンディングはマルチもありとは思うんですけど、そのへんをまずクリアしないと。

――そういう意味では『弟切草』や『かまいたちの夜』はどう思われましたか?これらは地の文があるゲームですが。

堀井氏:

『弟切草』や『かまいたちの夜』はフローチャートを埋めていった記憶がありますね。地の文があって、これはこれでフォーマットが違って面白かったですね。ピンクのシナリオが見たくて、頑張りました(笑)。

――それこそ当時だと、テキストだけでグラフィックがないアドベンチャーゲームを作っても全然不思議ではないですが、『ポートピア連続殺人事件』にグラフィックがついているのも、漫画家志望で自分で絵が描けるからという発想から生まれてきたのでしょうか。

堀井氏:

そうですね。やっぱりテキストだけじゃしんどいし、イメージもわきにくい。PC-6001版の『ポートピア連続殺人事件』って、本当に一人で作ってるんですよね。絵も自分で描いて、効果音も作って、プログラムもして、シナリオも書いて。完全に一人作業でしたね。

――『ポートピア連続殺人事件』終盤の舞台となる洲本は堀井さんの故郷ですが、京都の阿弥陀ヶ峰など珍しい場所も舞台になります。『オホーツクに消ゆ』はロケハンされたことで有名ですが、『ポートピア連続殺人事件』はそのあたりどうだったんでしょうか?

堀井氏:

ロケハンはしていないですね。神戸や洲本は地元だったので、なんとなく調べて事件が起きそうなところを選んで。ネーミングも阿弥陀ヶ峰だったら、おどろおどろしい感じですよね。

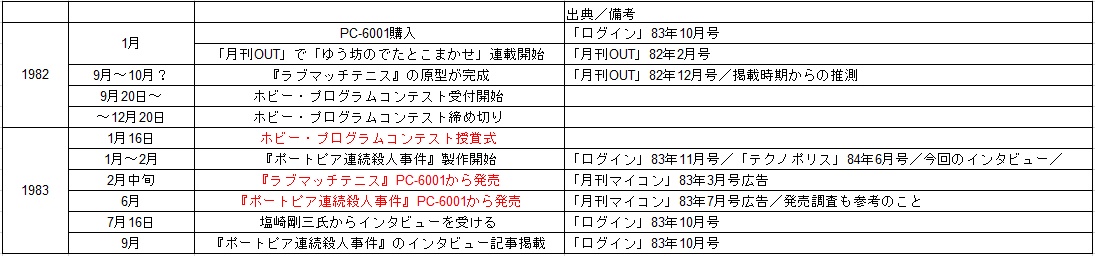

――ところで、『ポートピア連続殺人事件』はPC-6001版ではなく、PC-8801版から先に発売されたんでしょうか?当時のいくつかのインタビューではそう読み取れる記述があるのですが。(※)

堀井氏:

『ポートピア連続殺人事件』はPC-6001版から発売されたと思いますよ。(当時の記事を見ながら)なんでこんなことを言ってるんだろう……。

――この記述のほうが間違ってるかもしれないということですか?

堀井氏:

そうですね。ボクは活舌が悪いので、聞き間違えたのかも知れませんね(笑)。

(※) 『ポートピア連続殺人事件』の発売機種の謎

『ポートピア連続殺人事件』は最初にどの機種から発売されたのか文献によってバラつきがある。また当時(83年~84年)の記事を参照しても、PC-8801から発売されたことがうかがえる記述がある。一例として83年10月号「ログイン」では堀井氏のインタビューを写真に付随する発言として“『ポートピア~』は移植版のPC-8801バージョンが先に出るんですョ。まだできてないのに……。” また84年6月号「テクノポリス」の堀井氏のインタビュー記事のキャプションには“『ポートピア連続殺人事件』は8801で作ったが、移植版も含め1万3000本の大ヒットに……”といった記述もある。

はたしてPC-6001から発売されたのか、それともPC-8801が先なのか。今回のインタビュー収録のあと調査を実施した。調査結果はこちら(PNGファイルへのリンク)。結論からいえば『ポートピア連続殺人事件』はPC-6001から発売されたことが確認できた。

――あと当時のアドベンチャーゲームにはスコアがありました(※)けど、『ポートピア連続殺人事件』はそれを撤廃されていますね。

堀井氏:

やっぱり犯人を見つけるんで、スコアはいらないかと。アクションゲームにスコアがあるのは知ってましたけど、当時のアドベンチャーゲームにもスコアってありましたっけ?

――ええ。スコアがあること自体はご存知でしたか?

堀井氏:

いえ、知らなかったですね。

たとえば宝探しのアドベンチャーゲームでは、宝を入手すると加点されたり、無駄なコマンド入力が多いと減点されるスコアが存在した。これもアドベンチャーゲームの始祖『コロッサル・ケーブ・アドベンチャー』(正確には普及したドン・ウッズ拡張版)からの伝統である。ただしスコアが画面上につねに表示されているものから、「スコア」とコマンド入力してはじめて得点が表示されるもの、堀井氏のようにスコアを撤廃しているゲームなど、そのスタイルは様々である。アメリカのアドベンチャーゲームには長らくスコアが存在し、80年代後半まで続いた。

――そういうアドベンチャーゲームの誤解の中で様々なオリジナリティなものが生まれてきたと。

堀井氏:

ほんと出発点が小さい記事だったので(笑)。国内のアドベンチャーゲームもほとんどなかったと思いますしね。

中編では『オホーツクに消ゆ』『軽井沢誘拐案内』に迫ります。

[聞き手・執筆・資料撮影:Koji Fukuyama]

[撮影:Mon Gonzalez]

[編集・校正:Shuji Ishimoto]

[特別協力:株式会社スクウェア・エニックス]

[特別協力:Kazuhiko Nakanishi]

[アドバイス:Rokurou Eyama]

[資料提供:Joseph REDON(ゲーム保存協会)]

[資料提供:BEEP秋葉原店]

[資料提供:国会図書館、国際児童文学館、国際子ども図書館]

※『ラブマッチテニス』『ポートピア連続殺人事件』のパッケージの写真はNPO法人ゲーム保存協会さまのアーカイブを利用して撮影されています。