本書はその名のとおり、ファミリーコンピュータ以降のゲーム音楽の歴史を辿った概説書である。また紹介される音源の情報はすべて巻末のリストにまとまっているため、ゲーム音楽のレコードガイドとしても機能するだろう(絶版となっているCDは多いが)。

各章のタイトルにはそれぞれの世代ごとのメジャーなハードの名前が冠されている。また、それら以外のハードやアーケードのゲーム音楽にもふれている。歴史概説以外には植松伸夫、古代祐三、崎元仁という著名なゲーム音楽クリエイターのインタビュー、本書で登場した出来事の年表等が巻末に掲載されている(登場する作曲家の名前が多いため、敬称略とさせていただく)。

著者の岩崎祐之助氏は1979年生まれのゲーム開発者。『ゲームラボ』における「ゲーム音楽ヒストリア」の連載やブログ「ゲーム音楽隠し峠」の運営を通してゲーム音楽の魅力を広める活動を続けているそうだ。

音源の解説と楽曲の紹介

歴史概説の大部分は、世代ごとのハードに搭載されていた音源の解説と、それらを使った楽曲の紹介に費やされている。

第1章「ファミリーコンピュータ世代」ではファミリーコンピュータ、ディスクシステム、PCエンジン、メガドライブといった家庭用ゲーム機のほか、当時のアーケードゲームに搭載された音源が解説される。

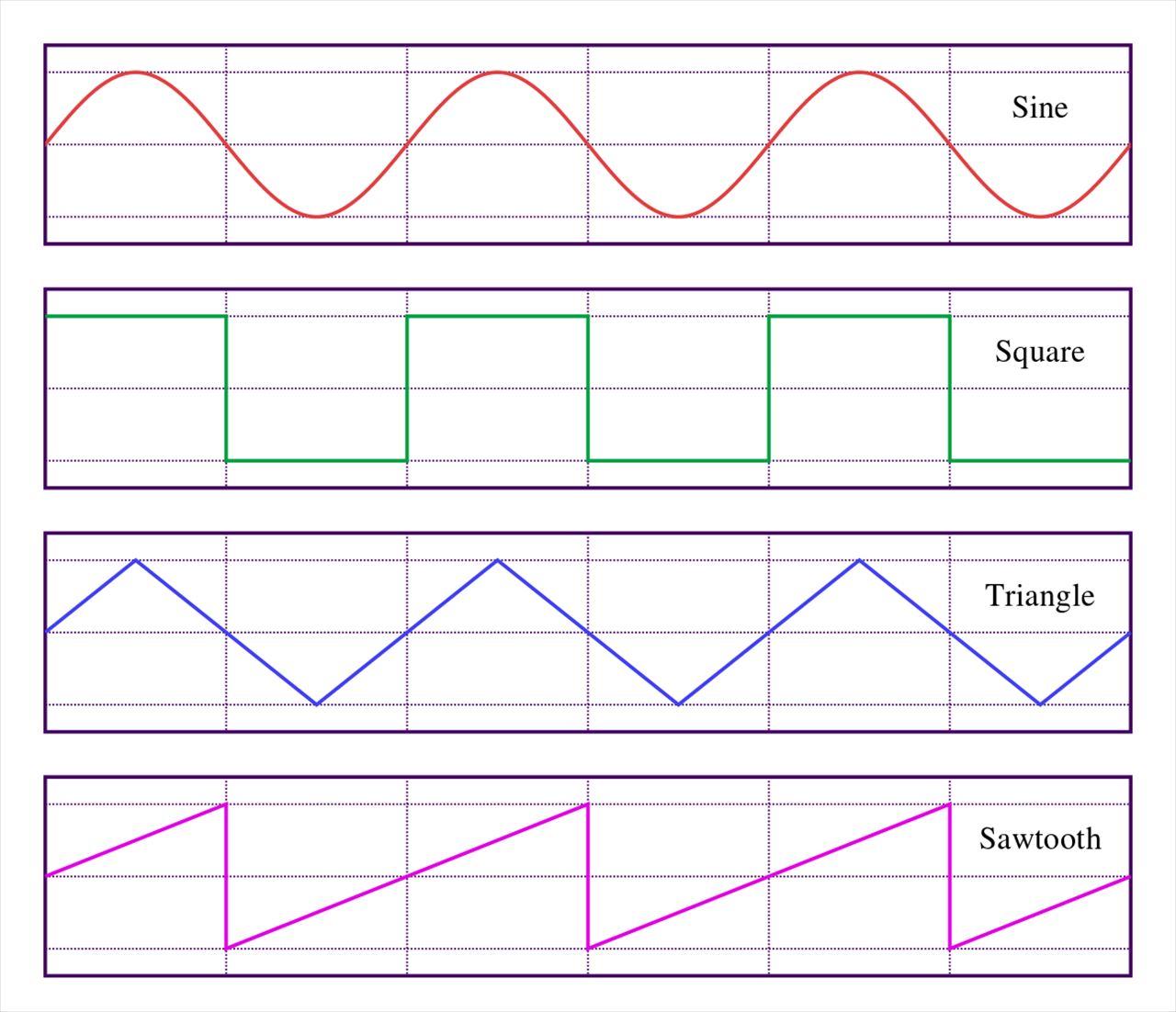

まずファミコンに搭載された音源である矩形波、三角波、ノイズ。続いてディスクシステム、PCエンジン、MSXの拡張音源等で利用された波形メモリ音源。さらにアーケードやメガドライブで使用されたFM音源が紹介される。これらはのちに主流となるPCM音源と異なり非常に限られたリソースで楽器音を模倣していたため、その独特の音色が今では魅力の1つになっている。筆者も子供の時に買い与えられたMSX2+のホビーパソコンにFM音源が搭載されているのを記憶しており、そのメタリックな音色をどこか懐かしく感じる。

ファミコンのロムカセットの拡張音源も紹介されている。ファミコンのロムカセットは任天堂以外の会社によるロム生産が認められていたため、拡張音源を含む様々なロムが存在していた。有名どころでは『スペランカー』などアイレムのロムカセットに搭載されていたLEDランプもその一種である。ナムコはアーケードでつちかった技術により、N106という8パート同時発音可能な波形メモリ音源を搭載。他方、コナミは矩形波2パート、ノコギリ波1パートを追加可能なVRC IVや6パート同時発音可能なFM音源のVRC VIIといった音源拡張チップを搭載。とくに後者を使用したものとしては、ファミコンでFM音源を使った貴重な事例として『ラグランジェポイント』が紹介される。

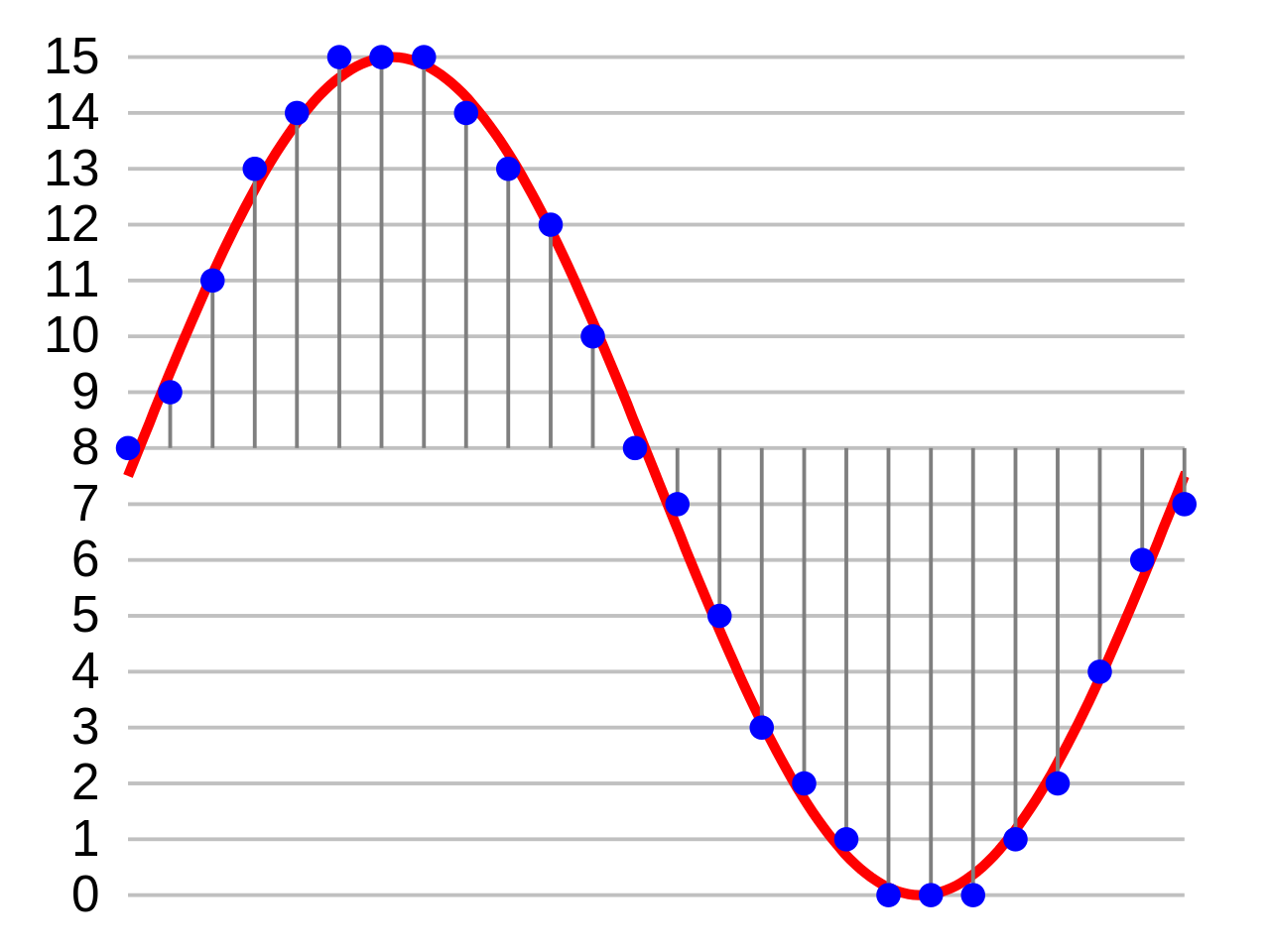

第2章「スーパーファミコン世代」では、まずPCM音源が紹介される。PCM音源とは実際の音をサンプリングして再生音を作る技術であり、その後のゲーム音楽の主流となった。スーパーファミコンには8パート同時発音可能なPCM音源であるソニー製のSPC700が搭載された。この音源チップは、その後のソニーのプレイステーション事業につながったことでも知られている。

SPC700の表現力について、本書は端的に「いろんな音が出るようになった」と述べている。それをしめす初期の傑作として、古代祐三が手がけた『アクトレイザー』が紹介される。またPCM音源ではサンプリング技術により楽器の細かいニュアンスを再現することが可能になり、オーケストラ風や和風の楽曲が数多く登場したそうだ。オーケストラ風のものとして、『ファイナルファンタジーIV』や『超魔界村』、和風のものとして、『魍魎戦記MADARA2』、『がんばれゴエモン2 奇天烈将軍マッギネス』がとりあげられている。

一方、アーケードではスーパーファミコン登場以前からPCM音源は積極的に利用されていた。『アウトラン』ではドラムやパーカッション、『ニンジャウォーリアーズ』では三味線、『グラディウスIII』ではオーケストラ・ヒットやボイスなど、これまでの音源では表現しにくいパートに活かされている。さらに1993年以降には、アーケードではすべてのパートにPCM音源を使用するようになった。それらのチップはSPC700よりも容量の多いメモリを積んでいたため、よりゴージャスで迫力のある楽曲が可能になる。フルPCM音源の楽曲としては、クラシック曲から世界の民謡、童謡までを素材にした『極上パロディウス』が紹介されている。

第3章「プレイステーション世代」では、プレイステーションとそのライバル機の内蔵音源が紹介される。プレイステーションには、SPC700の後継機であるSPUが搭載された。24パート同時発音可能でメモリサイズはSPC700の8倍。ゴージャスで表現力に富む楽曲が可能となった。さらにプレイステーションの再生方式には、SPUの内蔵音源だけではなくCD-DAやCD-ROM XA、ストリームの計4つがサポートされた。

技術が発展した結果、ゲーム音楽に新たに付け加わったものは数多くある。一番わかりやすい事例はボーカルつきの、いわゆる主題歌だ。CD-DAやストリームに対応したことで、音楽CDの素材をそのままゲーム内で利用することが可能となった。さらに『パラッパラッパー』や『beatmania』といった音楽ゲームも家庭用ゲーム機で実現可能となった。

また十分なメモリサイズによって、これまで再現が難しかった楽器や音色が使用可能になった。実例として『クロノ・クロス』における民族楽器の使用や、『ファイナルファンタジーVII』のセフィロス戦「片翼の天使」における合唱パートが紹介されている。後者の事例では、複数に小分けした合唱パートの再利用により、内蔵音源だけで合唱曲を実現している。

それ以外のハードの事例もあげられている。セガサターンには32パートのPCM音源が搭載され、そのうち8パートはFM音源も利用可能だ。メモリ容量はプレイステーションと同じで、CD-DAにも対応しており、『ナイツ』ではそれを活かしたボーカル曲が使用されている。NINTENDO64はCPUで音源をあつかっている。その結果、描画処理の負荷によって再生できるパートは異なり、おおよそ20パートの同時発音が可能であったそうだ。また本章では携帯機の音源と楽曲についても駆け足でふれらている。

最終章は「プレイステーション2以降の世代」。プレイステーション2の音源はSPU2というSPUの後継機。48パートのPCM音源であり、メモリサイズは4倍だ。基本的な仕様は変わらず、プレイステーションの2倍の同時発音数と高い精度のサンプリングが可能になった。結果、オーケストラ演奏をゲーム音楽に取り込む試みなどがみられる。代表作としてプレイステーション2でリメイクされた『ドラゴンクエスト5』があげられている。またWiiの『スーパーマリオギャラクシー』でも本物のオーケストラ演奏を取り込んでいる。

「以降の世代」ということで、同世代のゲームキューブ、次世代のXbox360、プレイステーション3、Wii、さらにスマートフォンゲームなどもわずかながら言及されている。ただし、それらのハードではサウンドはCPUで処理するため、音源の説明は省かれている。ゲーム音楽にあった技術的制約がなくなり作曲家のアイデア次第でどんな音楽でも使用できるこの世代を、本書では「純アイデアの時代」と呼んでいる。

ゲーム音楽における創意工夫

音源と楽曲の紹介の次に本書で解説されるのは、ゲーム音楽ならではの創意工夫だ。著者は本書冒頭でゲーム音楽にひかれる理由として、ゲームの場面展開やプレイヤーの心情と音楽が強くリンクしていること、ゲーム機の音源ごとの工夫が感じられることと主張している。おもにそれらの観点からゲーム音楽における作曲家の創意工夫の事例を各世代ごとに解説している。まとめると、技術的制約が大きかったファミコン時代の表現、リソース節約のための工夫、リアリティのあるサウンドの追求の3点になるだろう。

まずファミリーコンピュータ時代の表現が特に顕著に表れている事例として『ドラゴンクエストIII』、『ロックマン2』のがあげられる。『ドラゴンクエストIII』では以下の3つの工夫が見られるという。

- 高速の分散和音

- メロディでの三角波の使用

- プレイヤーの心情描写

1はチップチューンでもおなじみの表現である。同時発音数が少ないファミコンで和音を表現するため、高速で分散和音を鳴らすというテクニックだ。通常戦闘曲では非常に高速の分散和音が聞くことができる。2は一般的にはベース音を担当する三角波が主旋律を奏でるというもので、「ポー」という独特の音色が笛やホルンを表現している。3ではこれまでゲームの世界や舞台、主人公や敵などを表現することが多かったゲーム音楽がプレイヤーの心情を表すようになった事例として、ゾーマとの戦闘曲「勇者の挑戦」をとりあげている。前作までのラスボスの竜王やシドーの戦闘曲が不気味さ、邪悪さを表現した曲であるのに対して、「勇者の挑戦」はゾーマに挑むプレイヤーの心情を表現しているというのが本書の主張だ。

続いて『ロックマン2』では以下の3つの工夫があげられる。

- ドラムでの三角波の使用

- ビブラートの実装

- ディレイの実装

三角波は通常ベース音を担当することが多かった。だが1では、三角波の音程を素早く下げることで「ポウ」という音を鳴らし、スネアドラムやタムタムとして利用している。ステージセレクトやボス撃破後の武器装備シーンで頻繁にこの音は聞くことができ、個人的にも『ロックマン2』を想起させる印象深い音である。2、3はエフェクト機能がないファミコンの内蔵音源で、音程を揺らすビブラートや音を反響させるディレイを実現した事例である。ビブラートはその後のディスクシステムや拡張音源で実装されることになるが、ディレイは実際に2つのパートをタイミングをずらして発音するという原始的な方法だ。いわゆるテープエコーやアナログディレイにあたる表現であり、のちのチップチューンにも影響を残している。

つぎに解説されるのがリソース節約のための工夫である。ゲーム音楽は当然ながらゲームプレイと同時に鳴り響く。ゲームには音響処理だけではなく、グラフィックス、エフェクトなどの高負荷な処理が発生するため、リソースの管理はつねに問題となってくる。

スーパーファミコンの『ドラゴンクエストV』では、「ストリングスに音質が満足できるレベルになるまでメモリを割き、残ったメモリをほかの楽器で分け合うという方針」でサウンドをデザインしたそうだ。結果として高音質なストリングスによるシンプルな楽曲が仕上がっている。たしかに聴き比べると、前二作のアグレッシブな高速分散和音は本作では鳴りを潜め、比較的落ち着いた雰囲気の楽曲が増えている。

またプレイステーションの『ファイナルファンタジータクティクス』では、崎元仁による壮麗なオーケストラ曲がフィーチャーされている。当時の技術ではオーケストラ曲などの豪華なサウンドを使用するにはCDに近い音源をそのまま再生できるCD-DAやストリームの方式が選ばれることが多かった。だが、崎元仁はゲーム中に発生するエフェクトなどの処理の競合を避けるため、すべて内蔵音源でオーケストラ曲を実現しているという。

さらに崎元仁はプレイステーション2の『ファイナルファンタジーXII』においても内蔵音源によって楽曲をしあげている。これについても本書は「ゲーム中にオブジェクトなどをDVDから頻繁に読み込む必要があることから、DVD読み込みの競合を避けるための判断」と説明している。しかしながら個人的に推測するに、音源に制約のあった時期における崎元仁は内蔵音源でのサウンドデザインすること自体にも(当然ながら)なんらかのこだわりを持っていたのではないか。というのは、すくなくとも当時の彼の作品からは内蔵音源のみで奏でられるフェイク・オーケストラとでもいうべき独特の音響美を感じるからだ。

ゲーム音楽では表現することが難しい人間の声の取り込みについても解説されている。アーケードでは潤沢なリソースを強みにして、早くから人間の声を表現しようとしてきた。先駆的な事例として『ニンジャウォーリアーズ』や『ダライアス外伝』などがあげられている。さらにセガのレースゲーム『デイトナUSA』ではサンプリングのデータ量を減らしつつ、それらを再利用することでボーカル付のゲーム音楽を実現した。声と声のつなぎめには多少の違和感を感じるが、光吉猛修による上級者コース楽曲「Sky High」は今も色あせないソウル・ミュージックに仕上がっている。また『テイルズオブファンタジア』では、スーパーファミコンのPCM音源を利用して女性ボーカル入りのオープニング曲を実現している。この技術は「フレキシブルボイスドライバー」と名付けられているが、その詳細は不明であるらしい。

エレキギターも声と同じく表現するのが難しいとされる。本書では『女神転生』シリーズの楽曲を例に、その進化を追っている。というのも、主に増子司が作曲を務めてきた同シリーズの音楽には、エレキギターを使用したハードロックやメタルといったジャンルが多いからである。第1作の『デジタル・デビル物語 女神転生』ではファミコンの内蔵音源だけによるエレキギターの表現に苦心している。続編の『デジタル・デビル・物語 女神転生II』では、ナムコN106の拡張音源を使用して、エレキギターにおけるピッチベンドを再現するなど表現の幅が広がっている。メガCD版の『真・女神転生』ではメガドライブの内蔵音源であるFM音源でを使用した。PCM音源での表現が模索されたのち、本書が最終的に本物のエレキギターが完成したとするのは、プレイステーション2の『デビルサマナー 葛葉ライドウ 対 超力兵団』においてだ。本作はペルソナシリーズで知らている目黒将司が担当。ストリーム再生を活かした迫力のあるエレキギターが聞くことができる。

歴史を彩る作曲家たち

内蔵音源の紹介、ゲーム音楽における創意工夫につづいて、歴史概説の中で触れられているのはゲーム音楽の作曲家たちである。ゲーム音楽のサウンドトラックのリリースや演奏会の開催がめずらしくなくなった昨今、これらの作曲家たちはますます注目を浴びている。本書では各世代ごとの著名な作曲家を紹介するとともに、その代表作をあげている。

まずファミコン時代の作曲家としてあげられるのは、『スーパーマリオブラザーズ』、『ゼルダの伝説』で知られる任天堂の近藤浩治、『ファイナルファンタジー』シリーズを長年に渡って務めてきた植松伸夫。彼らはゲーム音楽出身の作曲家であり、他の音楽活動の実績をそれ以前に持たない作家である。それに対してファミコン時代には、別分野ですでに名を馳せた作曲家がゲーム音楽に参加している。『ドラゴンクエスト』シリーズのすぎやまこういちは歌謡曲作曲家出身、ファミリーコンピュータ版の『ウィザードリィ』シリーズの羽田健太郎はクラシック作曲家でピアニスト、『桃太郎伝説』や『桃太郎電鉄』シリーズの関口和之はサザンオールスターズのベーシストだ。

以上のようにファミコン時代には「ゲーム音楽の作曲家」という存在はそれほど意識されていなかったといえる。開発者のサウンド担当が作曲するか、もしくは外部の作曲家に依頼するのが一般的であった。それに対してスーパーファミコンの時代には徐々に「ゲーム音楽の作曲家」という存在が独り立ちしはじめる。本書はとくにスクウェアの作曲家への関心が高まったと指摘している。その理由として、場面展開とともに音楽を覚えやすいRPGが多かったこと、積極的にサウンドトラックCDを発売していたこと、作曲家のメディア露出が多かったこと、タイトルごとに看板作曲家を付けたことが指摘されている。実際のスクウェアの代表作曲家としてはサガシリーズで有名な伊藤賢治、『聖剣伝説2』の菊田裕樹、『クロノ・トリガー』の光田康典、『ライブ・ア・ライブ』の下村陽子がとりあげられる。

本書では詳しく分析されていないが、この世代のスクウェアの代表的な作曲家はその後に相次いで独立していることは興味深い。現在のゲーム音楽やゲーム作曲家の人気は、これらのフリーランス作家たちの活動によるところは大きい。そのため、ゲーム産業における作曲家という役割からその点についてもう少し突っ込んだ記述が欲しかった。

プレイステーション世代の作曲家としては、『スターオーシャン』シリーズや『テイルズ』シリーズの桜庭統、伊藤賢治に代わって『サガ フロンティア2』を担当した浜渦正志、古くはアルバイト時代に『グラディウス』を手がけ、その後もコナミで『幻想水滸伝』シリーズなどを担当した東野美紀があげられている。

プレイステーション2世代以降では、作曲家は技術的制約から解放され、より多彩な音楽ジャンルと楽器を取り込んでいる。『デビルサマナー』や『ペルソナ』シリーズで有名な目黒将司はヒップホップやR&Bなどのジャンルを、『beatmania』シリーズに楽曲を提供し続けてきた藤森崇多は『beatmaniaIIDX13 DistorteD』の「with you…」においてハウスをとりあげている。また『エースコンバット』シリーズの作品を手がける小林啓樹は『エースコンバット・ゼロ ザ・ベルカン・ウォー』の最終ミッションの楽曲「ZERO」でオーケストラとスパニッシュギターを取り入れ、1990年代からアーケードの世界で活躍してきた並木学は『虫姫さま』でハウス調の軽快な音楽にトランスのうわものと和笛をミックスしている。

本書への不満、美学的視座の欠落

以上、音源と楽曲の解説、ゲーム音楽における創意工夫、音楽史を彩る作曲家たちと本書の歴史記述をその切り口からみてきた。全体の印象としてはやや教科書すぎて退屈なところもあるが、適度にまとまった良い概説書とい言える。とくに音源の使用例として豊富に提示される楽曲は、ゲーム音楽の入門としては非常に良いガイドとなる。ぜひ実際の音楽を聞きながら読んでみてほしい。

しかしながら、こまかな部分で不満点は残る。

たとえば、本書の内容が日本のコンソールに偏っている点。海外作曲家はわずかに『スーパードンキーコング』で知られるRare社のDave Wise、『Civilization IV』の「Baba Yetu」でゲーム音楽初のグラミー賞を受賞したChristopher Tinの2人が触れられているだけだ。海外製コンソールの内蔵音源にいたってはまったく触れられていない。もちろん本書がタイトル通り”日本の”ゲーム音楽史を扱っていることはすぐに理解できる。だが特別な注記もなしに海外のゲーム音楽へほとんど言及しないことは、ゲーム音楽が日本独自の文化だという誤解を読者にあたえるおそれがあるのではないか。

また最後の章では、「アマチュアゲームの音楽」と題されて同人ゲームの東方Project、フリーゲームの『洞窟物語』の2作品が紹介される。昨今のインディーゲームの盛り上がりをおさえるために設けた節かもしれないが、すでに何十年もの歴史がある同人ゲームやフリーゲームの音楽をフォローするには割かれる分量が少なすぎる。スマートフォンゲームの音楽の節も含め、無理に一冊の本にまとめなくてもよかったのではなかろうか。

最大の不満は、本書の歴史記述が全体的に技術の側に寄っている点である。作曲家の創意工夫にしても、ほぼ技術的制約をいかに克服するかという点に焦点が定まっている。もう少し、作曲家ごとの価値観や美学にも言及してほしかった。歴史書や教科書として客観的な記述を心がけた結果、技術的な部分が前景化したことは理解できる。だが、ただの技術史ではなく音楽史であるならば、そういった美学的な視座を避けるべきではなかった。