AUTOMATONライター陣が選ぶ「ゲーム・オブ・ザ・イヤー 2023」

「ゲーム・オブ・ザ・イヤー 2023」。本稿では、1年の総括として各ライターの個人的なゲーム・オブ・ザ・イヤーを紹介する。

今年2023年を振り返る、AUTOMATONの年末企画第4弾。年末最後の企画となる本稿では、1年の総括として各ライターの個人的なゲーム・オブ・ザ・イヤーを紹介する。2023年も怒涛のように素晴らしいゲームたちが登場した。そのうち、ライターごとの個人的なベスト作について語ってもらった。

『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』

――伝説は再び紡がれた

開発元・販売元:任天堂

対応機種:Nintendo Switch

前作『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』が2017年以後のゲームコミュニティに与えた影響は決して小さくないだろう。Nintendo Switchの登場とともに衝撃をもたらした作品は多くのプレイヤーに遊ばれた。そしてプレイヤーたちは続編を望んだ。筆者もそんな続編を望んだプレイヤーのひとりだ。

前作は面白かった。今でもオープンワールドの金字塔足りうる作品だと思っているし、『ゼルダの伝説』シリーズ屈指の傑作といっても過言ではない。ただそんな名作は、時に疑念を生む――「次回作はこれを超えられるのか?」と。ゼルダとリンクが平和なハイラルで暮らしているのに、もう一度離れ離れにしなくてもよいのではないか、というお節介。マグネキャッチやビタロックなどを失ったリンクが、ハイラルでこれ以上自由に冒険できるのかという懸念。

結果としてそれは杞憂だった。再び舞い戻ったハイラルの大地は想像以上に広かった。大空だけでなく地底にも広大な世界が展開され、探検の舞台は上下の方向にも伸びることになった。同じ大地でありながらそこには違った遊びが提供されている。トーレルーフやモドレコでは立体的な行動の動線が生まれ、ウルトラハンドによる具現化はさまざまなアイデアを許容した。思いついた方法がそのままゲーム上で実現できるという体験は非常に気持ちが良い。祠なども同様に、目的は同じでもそこに至る手段の豊富さによって、個人によって違う唯一の体験が生み出されている。そうしてあれもこれもと手を付けている間に時間が溶けていき、気づいたらエンディングに辿りついていた。

また前作ではあっさりと描かれていたストーリーが本作で拡充されたことも、個人的な評価点だ。過去との因縁に決着をつけただけでなく、賢者を中心として今を生き、そして未来を見据えたそれぞれの街。成長したキャラたちとのやり取りも手伝って、冒険の中で時の流れを感じることができた。そしてゾナウ族の居た古代と現代ハイラルを繋ぐメインストーリーの熱さはいうまでもない。ハイラルの地を駆け回って知る古代での出来事と真実。物語の始めに届かなかったゼルダの手を取るためにここまで冒険をしてきたのだ、という確信が生むラストシーンのカタルシス。壮大なメインテーマに回帰し締めくくられる最後は、まさに“伝説”の幕切れにふさわしい。

今日では名作と呼ばれる作品は多い。そうした名作は、単に演出やストーリー、システムが優れている以上のものがあると思っている。プレイ中だけでなく、遊んだ後にも強烈な印象を残しつづける。本作はそんなゲームだ。いつか振り返ったときに「このゲームに出会えてよかった」と感じられるであろう、心の糧となる1本だった。

by. Kosuke Takenaka

『Pizza Tower』

──It’s Pizza Time!

開発元:Tour de Pizza

販売元:Tour de Pizza

対応プラットフォーム:PC

「新作が出なくなってしまった昔のゲームシリーズ」、特に任天堂のものはインディーゲームに頻出するコンセプトモチーフのひとつだ。むしろ、「あのシリーズの新作が出ないならもう、自分で作るしかない」というモチベーションから生まれてくるタイトルも少なくない。そして『Pizza Tower』はそういったタイトルのひとつだ。開発のMcPig氏が愛して止まなかったのは『スーパーマリオランド』シリーズから誕生した『ワリオランド』シリーズ。元となった『スーパーマリオブラザーズ』シリーズに比べるとプレイヤーのアクションが多彩で、パワフルながらも実はギミック寄りのゲームデザインが多くのファンを魅了した。『Pizza Tower』はそんな『ワリオランド』のゲームテイストを見事に捉えた上で、2023年の水準でもインディーゲームとして最高レベルの完成度に仕上げている。

『Pizza Tower』を定義づけているのはそのやや独特だが深みのある操作感だ。インディー2Dプラットフォーマーの傑作ということで『Celeste』と比べたくなる(逆にいえば、『Celeste』と並べても遜色ないタイトルということでもある)が、『Celeste』ほど直感的ではない代わりにステージ攻略を進めていくにつれてじわじわと手に馴染んでくる感覚がある。そしてダッシュアクションが軸になっていることもあり、プレイヤーの上達とほぼ並行にゲームのスピード感が増していく。このゲームは『ワリオランド』だといったが、実はそれは正確ではない。『ワリオランド』と『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』を足して、2で割らずに良いところがすべて集まったようなゲームだ。

そして個人的に何より嬉しかったのが、「やり込むほど味が出る」操作感と、プレイヤーの上達に対してしっかりとゲーム側でも報酬を用意してくれていることだ。『Pizza Tower』にはランクシステムがあり、最高ランクのPランクの取得にはかなり厳しい条件が課されている。Pランクを達成するにはステージの隠し要素をすべて集めながらコンボを最初から最後まで切らさないことが求められており、簡単に言えば「ほぼノーミスでステージを綺麗に完走する」必要がある。これが実に絶妙な難易度となっており、プレイヤーの操作能力の上達と、ステージに対する理解がしっかりと結びつくことで初めて達成できるようになっている。けっして理不尽なノーミス要求ではなく、クリア後のやり込み要素としては『Celeste』の金苺よりはるかに挑戦しやすいだろう。

『Pizza Tower』は情熱の成果であり、愛の結晶であり、過去の名作の新解釈だ。「俺はこういうゲームがやりたいから作るんだ」という開発者のエゴと意思が明確に表れながらも、独りよがりではなく万人が楽しめる見事なゲームプレイを実現している。この2つが綺麗に両立できているタイトルは本当に珍しく、『Pizza Tower』はそういう意味でもインディーゲーム、ないしは「インディースピリット」のひとつの到達点と言えるだろう。

by. Mizuki Kashiwagi

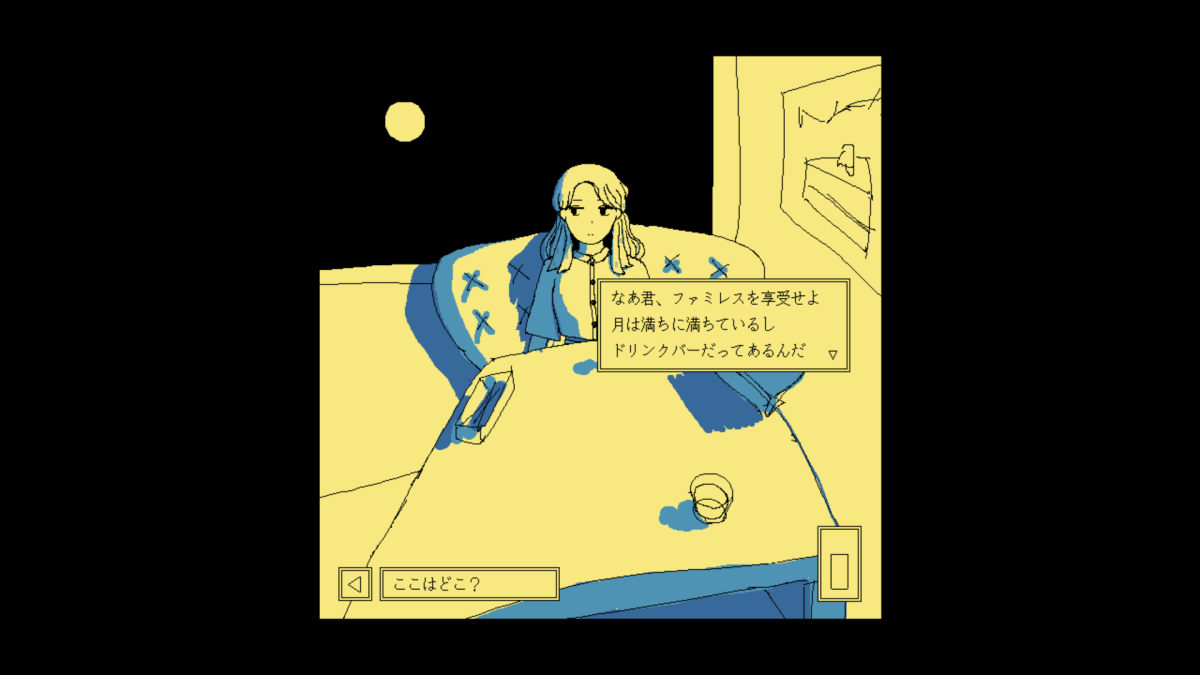

『ファミレスを享受せよ』

──永遠のファミレスへ迷い込む、永く短い心地よい時間

開発元:月間湿地帯

配信元/販売元:月間湿地帯/わくわくゲームズ

対応機種:PC/Nintendo Switch

『ファミレスを享受せよ』は、奇妙なファミレスで停滞した永い時を過ごす、少し不思議な短編アドベンチャーゲームである。本作の舞台は、永遠の時間が流れるファミリーレストラン「ムーンパレス」だ。主人公は、ある月のきれいな夜にふらりと外へ出て、ファミリーレストラン「ムーンパレス」を発見。店員にソフトクリームを注文したはずが、気がつくと店の雰囲気が一変していた。店名は同じムーンパレスであるものの、店員の姿は見当たらず、いつまで待っても頼んだソフトクリームはやってこない。エントランスは存在するが、そもそも扉が開く構造になっておらず、ほかに出入り口も見当たらないようだ。主人公は、奇妙なファミレスへと閉じ込められてしまったのだ。

ムーンパレスの先客によると、このファミレスには不思議なことに老いも死も存在しないのだという。また先客たちは脱出を諦めているのか、自らの席を離れようとしない。本作では主人公も、うっすらと諦観を共有するファミレスの新たな住人として、永い時間を過ごしていく。幸いにも、ムーンパレスには話し相手となる先客たちがいるし、綺麗な満月が輝き続けている。飲めるのは変わった飲み物ばかりであり、ミルクは切れてしまっているが、ドリンクバーだってある。停滞し続けるファミレスの一部となって永遠を過ごす、他愛のない暖かな時間が描かれていく。

タイトルである『ファミレスを享受せよ』とは、本作を象徴する台詞であり、同時にファミレスの住人たちが共有する意識でもあるだろう。ムーンパレスの永遠に囚われた彼らには、ファミレスを堪能するほかないからだ。ふとしたきっかけからムーンパレスへ迷い込んだ主人公も、ドリンクバーの奇妙な飲み物を試し、新たな住人になっていく。最初は意味のある会話をしていたものの、やがて話題は尽き、他愛のない話で時間を無為に消費していく。筆者にとってはそんな時間が、まさに友人と深夜のファミレスで過ごしたような心地よさをもっていた。時間は相対的なものであり、永遠のような5分間もあれば、一瞬で通り過ぎる1週間もある。永遠は耐え難いモノとして描かれがちであるが、楽しく過ごそうとする彼らとの永い時間は、少しの寂しさと共に瞬く間に過ぎ去っていったように思う。

1月に本作を遊んだ時、心地よい永遠とふしぎな世界が印象に残っていた程度だった。しかし次から次に傑作が発売される中、1月の終わりに遊んだ本作が筆者の脳裏には残り続けていた。筆者にとって大作たちに引けをとらない輝きを放った個性と愛すべき無為な時間に、個人的なGOTYを捧げたい。

by. Keiichi Yokoyama

『ピクミン4』

――22年越しの謎に蘇る童心

開発元・販売元:任天堂

対応機種:Nintendo Switch

『ピクミン』シリーズは可愛らしい生命体「ピクミン」に指示を送り探索をおこなうゲームだ。世界観や生態系の作りこみに定評があり、筆者も久しぶりに童心と好奇心がくすぐられるような感覚を味わった。

元々筆者は幼少期、「生態系」に関わる図鑑を読み漁るのが趣味だった。人類とはまったく違ったミクロの世界において、種の生存の為に多様な変化をしてきた生物たちに強い関心を示していたのだ。特に祖母が暮らす人口3000人ほどの小さな広島の田舎町で、私は多様な生物に魅了された。アリを捕らえるために特化したウスバカゲロウの幼虫、小さな網を形成して自らを包み込む地蜘蛛など。多種多様な生物の姿は、幼少期の筆者の探求心と興味をくすぐってくれた。しかし近代化に伴い、自然生物を目にすることは減った。大人になったことも相まって、筆者の自然界への興味も薄れてきてしまったように思う。

そんな私の眠っていた探求心や観察心を刺激してくれたのが『ピクミン4』だ。ピクミンには多様な生命体が存在し、生物たちはそれぞれが環境に適応しており、惑星の生態系においてひとつのピースとしてはまっている。そんな本作に登場する「オリマーメモ」には図鑑のように、生態系に関する情報・考察などが記録されている。プレイヤーはメモを読みながら「あの生物はなぜ“あのような進化”をしたのだろうか?」と妄想を捗らせることができるのだ。

この極めつけが『ピクミン』シリーズ最大の謎のひとつでもあった「ドドロ」という生命体に関する情報だ。ドドロは旧作では「ミウリンという生命体が孵化に失敗した姿ではないか」とファンのあいだで考察されてきたが、今作において公式で仮説が正しかったことが説明された。さらに本作から登場した蜜が、孵化前の卵に影響を及ぼしているというオリマーの考察がなされている。初代『ピクミン』で登場してからおよそ22年越しに謎多き“ドドロ”という生物の謎が解き明かされたことに、筆者は凄まじい興奮を覚えたのだ。

また本作では『ピクミン2』の頃に筆者がハマっていた「ルーイメモ」が再登場している。ルーイメモは、隊員のルーイが本作に登場する生物の調理方法を考案し、食べ、評価するという内容のメモだ。その内容は「バターで炒めると美味しい」だとか、「筋が多すぎて食べられたものではない」などさまざま。こちらもオリマーメモ同様に、「ピクミンシリーズの生命体が現実に居たら、どう食されるのだろう」など、妄想が捗る内容となっている。

架空の生態系を想像しながら、そこで生物や人類がどのように過ごしていくのか。そんな架空世界の妄想を捗らせてくれる世界観、そして『ピクミン』シリーズを22年間追ってきた人々に対するアンサーを提示してくれた本作に、個人的ゲーム・オブ・ザ・イヤーの冠を捧げたい。

by. Mayo Kawano

『Star Wars ジェダイ:サバイバー』

――ゲームでしか見せてくれない景色

開発元:Respawn Entertainment

販売元:Electronic Arts

対応機種: PC/PS5/Xbox Series X|S

『Star Wars ジェダイ:サバイバー』は映画「スター・ウォーズ」を原作にしたアクションゲーム『Star Wars ジェダイ:フォールン・オーダー』の続編だ。前作から5年後の銀河系を舞台に、ジェダイ・ナイトとなった主人公カル・ケスティスの冒険が描かれる。

筆者はゲーム好きであると同時に、映画好きだ。大好きな映画は山のようにあるが、少年時代から今現在までずっと同じ気持ちで楽しめている映画シリーズは「スター・ウォーズ」ただひとつ。「スター・ウォーズ」の良さはたくさんあるが、筆者が特に好きなのはそのアートワーク。さまざまな惑星の美しい自然を背景に登場する、TIEファイター、スターファイター、AT-ATなどシリーズおなじみの兵器たちの姿を映画で見て、何度も興奮した。

その興奮が久々に味わえたのが、前作『Star Wars ジェダイ:フォールン・オーダー』を遊んだ時。座礁しガラクタのようになったスター・デストロイヤーとその下から伸びるサルラックの触手、川に浸かり蔦だらけとなったAT-ATの姿を見て、開発陣に対して大きな拍手を送った。

拍手したくなるくらい素晴らしいアートワークは、本作でも変わらないどころか、映画以上のものを見せてくれたと筆者は感じる。ゲーム序盤では、映画にも登場する銀河系随一の都市「コルサント」でパルクール。映画では光り輝く美しい都市のイメージがあったコルサントだが、ゲームでは光があまり当たらない薄汚く乱雑とした部分が描かれており、映画を見ていたときに抱いていたイメージを変えてくれた。

本作初登場の惑星「コーボー」もそうだ。コーボーはオープンフィールドのような構造となっており、野生生物たちがのびのびと暮らす自然豊かな大地でありながら、ところどころは危険なレイダーによって荒らされている。しかし、レイダーたちの拠点を潜り抜けた先には、古代のジェダイ寺院が美しい状態のまま残っており、カルはそこで古代のジェダイについて学ぶ。

「スター・ウォーズ」のアートワークとオープンフィールドの要素が組み合わさったコーボーは、筆者にとって楽園のような存在であった。高所から惑星を見下ろし、行けるところにとにかく行ったし、細かいところまでじっくりと眺めるような日々が続いた。野生動物たちとの交流も楽しんだし、レイダーの基地も細かく探索、ジェダイ寺院も舐めまわすように見た。映画では行きたくても行けなかった素晴らしい景色を、本作は、コーボーは、心行くまで見せてくれたのだ。ずっと夢見ていた「スター・ウォーズ」の世界を旅させてくれた本作に個人的GOTYを送りたい。

by. Tamio Kimura

『ストリートファイター6』

――臥龍、再び天に昇る

開発元・販売元:カプコン

対応機種: PC/PS4/PS5/Xbox Series X|S

『ストリートファイター6』は7年ぶりとなる『ストリートファイター』シリーズのナンバリング最新作だ。発売直後から好調な売れ行きをみせ、カプコンの決算報告によれば、現在までの販売本数は247万本。これは初のセールが行われた11月以前の数値であるため、セールを経た現在はさらに数字を伸ばしていることは想像に難くない。

人気の大きな要因となったのが、本作で新たに追加された操作方法「モダンタイプ」だろう。ワンボタンで出せる必殺技や、3種類の簡易コンボにより、初心者が対戦を楽しむためのハードルを大幅に引き下げることに成功した。

また「モダンタイプ」は、ストリーマーイベントの活性化という副産物ももたらした。「RFN」「CRカップ」「KZHCUP」など、すでに多くのストリーマー大会が開かれ、成功している。「モダンタイプ」は従来操作の「クラシックタイプ」よりも対戦が形になるまでが早いため、準備期間が短めのイベントであっても初心者が参画しやすいことが、イベント成功のひとつの要因ではないだろうか。

ゲーム自体のおもしろさや人気もさることながら、筆者が本作を個人的GOTYとした最大の要因は、開発とコミュニティの“一体感”にある。本作の発売前後、カプコンは大規模なプロモーションを行っていたが、『ストリートファイター』コミュニティもまた、本作の普及のために精力的に活動していた。先述したストリーマーイベントにも多くの有名プレイヤーが協力を惜しまなかったが、これもひとえに格闘ゲームを再び盛り上げたいという考えからだろう。カプコンの本作に対する“本気度”がコミュニティの活動を誘発し、 コミュニティの精力的な活動が本作の成功を後押しした。開発とコミュニティが「格闘ゲームを再び盛り上げる」という共通の目標を目指したからこそ、本作は大きく成功できた、と私は考えている。

昨今のゲーム業界では、開発元/運営元とユーザー間の亀裂がさらに深まっているように感じる。開発側に対する行き過ぎた誹謗中傷やハラスメントがニュースになることもしばしばあるが、それに対して開発側はSNS上でのコミュニケーションを意図的に減らしたり、荒れたsubredditの一時閉鎖を検討するなど、対話を遮断する方向で自衛している状況だ。そんななかで『ストリートファイター6』がみせた一体感は、格闘ゲームシーンのみならず、ゲーム業界全体にとっても、目指すべきひとつの理想形ではないだろうか。

by. Junichi Matsui

『ベヨネッタ オリジンズ: セレッサと迷子の悪魔』

――末恐ろしい幼き魔女の成長譚

開発元:プラチナゲームズ

販売元:任天堂

対応機種:Nintendo Switch

本作は、『ベヨネッタ』シリーズのスピンオフとなる探索型アクションゲームだ。主人公のベヨネッタことセレッサの幼少期の物語が描かれる。セレッサは、囚われの身である母を救うため禁断の森に足を踏み入れ、ぬいぐるみのチェシャに憑依した魔界の悪魔と共に冒険する。

本作は、セレッサとチェシャを同時に操作することが特徴だ。セレッサの操作系はコントローラーの左側にまとめられ、魔導術にてバトルのサポートなどを担当。チェシャはコントローラーの右側で操作し、敵への攻撃などを担う。バトルでは、ふたりの連携や敵にあわせた立ち回りが上手くハマると、非常に爽快感があって楽しい。こうした1人2役プレイを採用する作品では操作が混乱することも少なくないが、本作においてはふたりの役割がはっきりと分けられ、さらにバトルに限らず基本的に交互にアクションする流れとなっているため不安なくプレイできる。また、協力が必要ない場面ではセレッサだけで進めることが可能。あくまでシングルプレイゲームであることを前提に、調整を重ねながら開発されたのだろうと感心させられた。

独特の絵本風ビジュアル・演出も魅力のひとつ。マップは広大で、エリアごとに大きく異なる世界観を美しく彩る。各エリアはレベルデザインやギミックがさまざまであるだけでなく、複数のルートで接続されており、これがセレッサとチェシャの強化などに繋がる探索要素に深みをもたらしている。それでいて、探索型アクションとしてはあえて複雑な要素を詰め込みすぎないように工夫された印象もあり、ゲームプレイの取っつきやすさは好感触であった。

本作は、『ベヨネッタ』シリーズの過去作をプレイ済みか否かで、特にセレッサへの感情移入に違いが生まれるだろう。筆者は本作をプレイ開始してしばらくは、率直にいうと戸惑いの気持ちが大きかった。というのもベヨネッタというと、どんな苦境にあっても常に強気で、さらに大人の美貌を放つ妖艶なキャラクター。一方で本作における彼女は、まだ幼い半人前の魔女であり、いつもどこか自信なさげ。おしゃまですらなく、とてもかわいらしいセリフや仕草もあって、それはそれで魅力的ではあるのだが、あまりのギャップに面食らってしまった。ちなみに幼馴染のジャンヌは、この頃から凛々しい。

ただ、セレッサは冒険を進めるなかで、最初はギスギスすることもあったチェシャとの絆を徐々に深めながら、ふたり一緒に力強く成長していく。上述したギャップを最初に感じたからこそ、そんな彼女の姿にどんどん惹き込まれていったのだった。ここからあのベヨネッタへとさらに成長するのであろうセレッサに想いを馳せると、楽しみなような複雑なような何ともいえない気持ちにもなるが、本作はこうしたキャラクターや物語、そしてゲームプレイにおいて、今年もっとも心に強く残った作品のひとつとなった。

by. Taijiro Yamanaka

『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』

――ゲームに出会った頃のような体験

開発元・販売元:任天堂

対応機種:Nintendo Switch

物心がついて間もなく、筆者にとって“最高のおもちゃ”だったファミコン。帰宅してすぐさま電源を入れ、ブラウン管を通して映し出されるリニアな世界に親と時間が許す限り没頭した。亀を踏みつけ、ブロックを叩き、コインを取りつつゴールを目指す。なぜこれほどまでに惹きつけられるのか。その感覚を言葉には言い表せなかったが、子供ながらに「いつかゲームに関わる仕事がしてみたい」と夢みるほど魅了されたのは確かだった。

そして自身が歳を重ねるにつれて、そのゲームも同じようにシリーズとしての歴史を刻んでいった。木の葉を取って空を飛んだり、舌を伸ばす恐竜に乗ったり。時には少し道を逸れ、サーキットを爆走したり、マウスを使って蠅を叩いたりもした。それはそれで至極有意義な体験だったが、初めてゲームに触れたあの時ほど、強烈に惹きつけられることはなかった。そうしていつしか記憶は薄れ、あの感覚は一体何だったのか、答えを探すこともなくなっていった。

しかしながら本年、突如当時の記憶を鮮明にフラッシュバックさせる作品に出会い、それが初めて触れたゲームのシリーズ最新作だとは微塵も想像していなかった。

序盤は極めて易しく、中盤は程よく、最終盤では牙を剥く、あらゆるユーザーに寄り添った難易度曲線。個性があり“捨て”のないパワーアップアイテム。シングルプレイの宿命である孤独感を和らげ、立ち止まってしまう者にゆるく手を差し伸べるオンライン機能。そして何より、冒険の世界を一変させる不思議な仕掛けが、コースのひとつひとつで仕組みがまったく異なるかのように作り込まれ、膨大な数が存在し、まさしく国民的ゲームタイトルであるといわしめるほどに贅沢な体験を創り出していた。

ひととおりプレイした後、ふと我に返りハッとした。あぁ、子供の頃にブラウン管を通して夢中になっていた世界はこういう世界だったのだと。ノンストップに突きつけられる、今まで経験したことのない非現実的で心躍る体験の数々。それこそが初めてゲームに出会った時、初めて遊んだ『マリオ』に惹きつけられた理由であり、本作の不思議な仕掛けの数々は、まるでゲームに初めて出会った頃のような体験をもたらしてくれたのだ。

家庭用ゲームの歴史の源流ともいえる『スーパーマリオブラザーズ』シリーズ。プレイヤーの中には、長い歴史を歩み洗練され続けてきた本作が、初めて触れるゲームとなる子供達も少なくないことだろう。そうした未来ある人々が、心躍る数々の体験をきっかけに、より素晴らしいゲームを創りたいという夢を描くかもしれない。そういった事をゲーマーとして想像してみると、今よりほんの少しでも、キラキラとしたまばゆいワンダーな世界が見えてこないだろうか。

by. Tetsuya Yoshimoto

『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』

──「ゼルダ」はこれからも語り継がれていくだろう

開発元・販売元:任天堂

対応機種:Nintendo Switch

続編作品の制作は、完全新作のそれとはまた異なる難しさがある。前作の体験と連続性を保ちつつ、新しい遊びや、物語体験を提供しなければならない。だが『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』は完璧な仕事をやってのけた。作品の核を継承し発展させつつ、新しい体験をプレイヤーに提供する、続編の理想的なあり方を実現した。

前作である『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』は個人の在り方を肯定してくれるゲームであった。プレイヤーがゲーム中にふと浮かんだ発想を、直接実現してくれるゲームであり、その自己肯定の働きはリアルに生きる自分も鼓舞してくれた。「見えた山に登れそうだ」というAmazon.co.jpに掲載されたレビューが注目を集めた一幕は、発売から数年が経った今でも思い出せる。そして『ティアーズ オブ ザ キングダム』は足を使った生存から、手を使った社会活動へ。作品が持つテーマを生物の如く進化させると共に、遊びもまた発展させていった。

「ウルトラハンド」と「スクラビルド」によって導入されたクラフトゲームライクな要素は、前作と同様プレイヤーの発想を直接表現できるギミックでありながら、手を使って世界救済のための道具を作り出すという点で、「独りで生き残る」のではなく「手を取り合う」という、異なる物語体験を提供することに成功している。「トーレルーフ」と「モドレコ」については、前作から継続して取り入れているフィールド構造そのものに対し、新たな視点を導入している。見慣れた景色を一変させる凄まじいギミックである。ストーリーそのものに関しても変化は大きく、社会や復興、ひいては他者との繋がりを表現する内容を中心にまとめられている。歴代ゲームシリーズ以外のメディア作品からもオマージュしているであろう部分も散見され、『ゼルダの伝説』というタイトルが過去から現在に向けて積み上げた軌跡……それこそ伝説をひしひしと感じさせる仕上がりだった。

本作は人類の生き物としての進歩、特徴を端的に表現していると共に、現実の社会に生きる私達へ、心の豊かさと生きていく活力を、画面を越えて与えくれる。変化と進化を、遊びと物語の両面から1つに内包したその姿は、続編作品として理想的なクオリティとなっている。そんな本作が今年発売されたのはまさに運命だったというほかない。AIを通じた技術の資本主義的価値の喪失、アイデンティティ・クライシスの危険性が目の前に迫っている中、資本主義の外側で、試行錯誤をしてモノを作り上げ、反応を楽しみ、ときに失敗してあまつさえ感謝される。創作は「まず楽しむものだ」「若い人だけのものではない」というマインドを、本作はたくさんの人々へ与えてくれる。そして彼らは後世に語り継ぐのだ。『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』というゲームが存在したということを。

by. Takayuki Sawahata

『オクトパストラベラーⅡ』

―― 「こういうのが欲しかった」の集大成

開発元:スクウェア・エニックス/アクワイア

販売元:スクウェア・エニックス

対応機種:PC/PS4/PS5/Nintendo Switch(Xboxにも展開予定)

正当進化の4文字がふさわしいタイトルである。前作で物足りないとレビューされた部分を強化し、評価されていた部分はより魅力的に。堅実に、丁寧に、目標を明確に作られた名作が、そのままブラッシュアップされたのが『オクトパストラベラーⅡ』である。

『オクトパストラベラーⅡ』は、東西に大陸が存在する地域「ソリスティア」を舞台に、老若男女8人の主人公がそれぞれの旅路をゆくRPGである。前作の特徴でもあったHD-2D表現はさらに進化し、より遠近感の強い、迫力ある演出がされるようになった。ゲームシステムもブラッシュアップされ、昼夜異なるフィールドコマンドや、「底力」による戦略幅の増加など、前作の要素をより強化して実装している。

筆者は前作『オクトパストラベラー』からのシリーズファンである。昔ながらのJRPGが下地にありながら現代的なシステムやグラフィックが融合した、独特のつくりが好きなのだ。『オクトパストラベラー』でHD-2D技術を披露して以降、スクウェア・エニックスは多くのHD-2Dタイトルを制作してきた。そこで培った知見やノウハウがHD-2Dの原点タイトル最新作である『オクトパストラベラーⅡ』でも活かされ、大きな進化を遂げていたことがとても嬉しかった。派手に動くカメラワークは視覚的にも楽しく、ゲームを大いに盛り上げてくれた。

物語面では、8人で旅をしている、という実感が強まったことが喜ばしかった。キャラクター2人ずつの物語が描かれるクロスストーリーや、8人での旅の様子が描かれるエピローグ。前作での「個人と個人がたまたま巡り合っただけ」といううっすらとした絆も想像力をかきたてられて好きだったが、やはりきちんと関係性が描かれると嬉しいものである。

惜しむらくは、こんなにも面白いタイトルだというのに、『Ⅱ』を冠してしまったことで続きものだと勘違いする方が少なからずおり、やや手に取りにくくなっている点だろうか。筆者の周りでも複数名そんなケースを観測しているため、AUTOMATONというゲームメディアの末席に座るライターとして声を上げ、単独でも遊べるタイトルであるということを周知していかねばなるまいと思っている。『オクトパストラベラーⅡ』は前作を遊んでいれば嬉しい要素はほんのりとあるものの、遊んでいなくとも全く問題なく楽しめるタイトルである。なんとタイミングが良いことに、PC(Steam)版は1月5日まで30%オフのセールを実施している。筆者が個人GOTYを捧げる本作を、是非とも多くの方にお手にとっていただきたい。

by. Aki Nogishi

『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』

──諦めたふりをしていた

開発元:フロム・ソフトウェア

販売元:フロム・ソフトウェア/バンダイナムコエンターテインメント

対応機種:PC/PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S

『アーマード・コア』の新作など、もう出るはずがないと思っていた。同様の心構えでいた『アーマード・コア』ファンは少なくないだろう。小学生の頃、当時ハマっていた『KING’S FIELD』と同じメーカーだなどとは思いもよらず、妙に迫力のあるロボの画像とロゴに一目惚れしていわゆる“ジャケ買い”をした初代『アーマード・コア』がすべての始まりだった。PS2でのグラフィックの革新をより鮮烈に彩ってくれた『アーマード・コア2』、そしてパージ・ダブルトリガー・パイルバンカーなどシステム面の進化に心躍った『アーマード・コア3』などなど。筆者は文字通り、同シリーズと共に成長してきた。

しかし、約10年前の『アーマード・コア ヴァーディクトデイ』リリースを最後に、同シリーズ新展開はなくなる。その間には、『アーマード・コア』シリーズと平行して展開されていた『Demon’s Souls』や『DARK SOULS』シリーズがフロム・ソフトウェアを代表するIPに。そして『アーマード・コア』新作を待望する筆者の気持ちは、年々変質していった。「『アーマード・コア』新作が出る」は、切実な願いから、いつしか新作が出ないシリーズのファンであることを自ら揶揄する冗談となり、やがてはクリシェ、ネットミームとなった。『エルデンリング』という“フロムARPGの集大成”的作品に満足したこともあり、少なくとも筆者は「『アーマード・コア』の新作など出ない、でも、それでもいい」と諦観に達していたのである。

しかし、『アーマード・コア』の新作は出た。発表を受けて速報記事を書きつつ、勝手に溢れ出した涙を頬に感じて、自身が心の奥底では未だに『アーマード・コア』の新作を切望していたことを知った。ただ、諦めたふりをしていたのだ。本当は新しい『アーマード・コア』が遊びたくて、遊びたくて仕方がなかった。心の奥底に一度は弔った渡り鳥の死骸に、命の火が灯り、ふたたび羽ばたいた。一度生まれたものは、そう簡単には死なないのだ。

そうした背景をもつ筆者の新作にかける期待も、過大なものだったと思う。しかし、『アーマード・コア6』はゲームプレイについても、筆者の期待に応え、そして上回ってくれる内容だった。かつてより“死にゲー”として洗練されつつ、アセンブルや独特のキャラ描写などのエッセンスを保った新生『アーマード・コア』は、筆者にとって想像だにしなかった理想の新作だった。そして同作は、しっかり広い人気を獲得したようである。新たに灯ったルビコンの火は、力強く燃えている。

by. Sayoko Narita

『サイバーパンク2077:仮初めの自由』

──何を選び、何を諦めるか

開発元・販売元:CD PROJEKT RED

対応機種:PC/PS5/Xbox Series X|S

3年前無職だった筆者は、なけなしの貯金を生活費でもなく、職に繋がる資格の教材でもなく、憧れていたゲーミングPCの購入にあてた。『サイバーパンク2077』を遊ぶためだ。先のことを何も考えておらず、現実逃避としてネオン輝く近未来都市に引き寄せられた。そして思惑どおりナイトシティの妖しい輝きは、私に現実をいっとき忘れさせるのに十分な魅力をもっていた。私はあてどなく街をドライブし、散歩するのが好きだった。

グラフィック面には満足していたものの、発売当初の不具合の多さを差し引いても、当時の本作のゲームプレイにはあまり魅力を感じなかった。さまざまな場面で選択を迫られる一方でそれぞれの選択に重みがなかったからだ。ストーリー分岐でもキャラ強化でも基本的に「できることの選択肢が増える」デザインになっており、何かを諦めて何かを選ぶ場面は少なかった。ひと通り遊び終えた私は周回プレイをせず、どこか拍子抜けした想いで“逃避行”を終えることになった。

そんな本作に向けて、ゲームシステムを刷新する大型アップデートと共に拡張パック「仮初めの自由」が登場。これらの新展開で、本作は生まれ変わったといえるほど変化した。特筆すべきはパークツリーの刷新によって、満遍なく強化するだけでは器用貧乏なキャラと化すようになった点だ。これを避けるために何かに特化したビルドでは、特化していない能力値が一定値必要になる会話選択肢や攻略アプローチを見過ごしながら進むことになる。

そうした変化は、選べなかったビルドや選択肢を確かめてみたいといった意欲に繋がっている。ストーリーとキャラ強化の双方が絡み合って選択の重みも増した点から、周回して遊び続けたいと思える一作になった。

そして「仮初めの自由」の物語では、本編以上に重大な選択肢が用意されている。物語が大きく2つのルートに分岐するためだ。そんな物語で主に描かれるのは、個人でなく組織を絶対視する保守的なリードと、周囲を顧みず猪突猛進で生きるソングバードという対照的なふたりの生き様。いずれの考えにも共感できる部分があり問題もある。

注目したいのは、いずれのルートや分岐を辿っても独立した物語としてまとまっている点だ。どちらのルートも悲劇的に描かれる一方で、それぞれにカタルシスがあり、ふたりの生き方とプレイヤーの選択が肯定されているように感じる。どんな生き方をしても、何かを諦めて何かを選び取ることになる。そしてどんな選択をしても、その人の物語は形作られていく。

『サイバーパンク2077』の発売から3年。あのときのゲーミングPCを買うという決断は今考えても馬鹿な選択だったと思うが、結果的に私の生活を立て直すきっかけになった。一方でもし購入を諦めていたとしても、何らかのかたちで人生は紡がれたのだろう。そんな私にとって、刷新されたゲームプレイと共に「仮初めの自由」が描いた人間賛歌は力強かった。

by. Hideaki Fujiwara

『Brotato』

──1秒だって楽しく、面白く

開発元・販売元:Blobfish

対応機種:PC/Nintendo Switch/iOS/Android

2023年は素晴らしいゲームが数多く発売された。あるいは面白いアニメや映画も出た。興味深いサブスク番組や楽しいインフルエンサー配信もあった。この世は大可処分時間争奪戦である。ゲームもまたそうした戦いに挑んでいる。いかに長くゲームにエンゲージメントをさせるか。大作ゲームが続々と発売され、運営型ゲームも生まれては消え、それぞれプレイヤーの可処分時間を得るための挑戦をしている。『Brotato』は今年僕が遊んだゲームの中で、もっとも僕の可処分時間へのリスペクトがあるように感じたゲームだ。

『Brotato』は、見下ろしアクションゲーム。いわゆる『Vampire Survivors』系カテゴリーの作品だ。フォーマットこそ『Vampire Survivors』形式であるが、ゲームルールやテンポはかなり違う。僕が『Brotato』をリスペクトしているポイントは「ずっと面白いゲーム」であること。この手のゲームは面白さを感じるまでの助走がそれなりに長い印象がある。しかし『Brotato』はすぐ面白い。「キャラ移動」「攻撃をする」といった基本操作がアニメーションや音の質が高く導入からテンポがいいおかげで気持ちいいし、キャラ選択時点でビルドの完成像が思い浮かぶので、目指す場所がわかってモチベが高まりやすい。Waveごとに選んだアイテムによってその後出るアイテムも“プレイヤーの方向性に近いもの”に調整されるので、望むビルドが完成されやすい。キャラが豊富でそれぞれ操作感が違うのでダレた時に“味変しやすい”などなど。「常に楽しくさせる設計」と「プレイヤーの望む方向へ進む」「遊び方の選択を尊重」が徹底されている。

長大化する中で、昨今のゲームはどうしても“何も起こらない時間”も存在しがち。長めの移動やなかなか出ないランダム性の高いアーティファクト掘りなど。ゲームの中にはテンポをコントロールする時間があり、何も起こらない時間もまたメリハリをつけるために組み込まれてはいるのもわかるが、「ゲームしているはずなのに何もない時間」が長くなるとなんとなくしんどくもある。『Brotato』はそうした時間があまりない。1プレイにするにしても、序盤はサイクルが速くて面白いし、中盤は思うようなビルドが組めて面白い。飽きてくればキャラを変えてテンポもコントロールできる。

ずっと面白いし、ビルドを構築するためのランダム性も排除されている、プレイヤーの意思が尊重され続ける。「あなたの大事な1分1秒を楽しませます」というメッセージを感じるのである。僕が勝手に感じているだけかもしれないが。素晴らしいゲームが発売された2023年、たくさんの時間をそれぞれのゲームに注ぎ込んだ。『Brotato』のプレイ時間は40時間ほどとその中で少なめではあるが、「プレイしている時間のどこを切り取っても楽しかったゲーム」であるとして、個人的なゲーム・オブ・ザ・イヤーを贈りたい。

by. Ayuo Kawase