気づいたら、時間溶けてた。AUTOMATONライター陣の「2023年一番長く遊んだゲーム」

今年2023年を振り返る、AUTOMATONの年末企画第1弾。弊誌ライター陣が今年もっとも長く遊んだゲームたちを紹介していこう。気になった作品があれば遊んでみて、年末年始あるいは2024年を溶かすのもいいだろう。

今年2023年を振り返る、AUTOMATONの年末企画第1弾。コストパフォーマンスの高さも、ゲームによっては持ち味のひとつとなる。なかにはコスパが良いなんて表現では生ぬるい、制御不能なほど時間を溶かされるゲームもある。本記事では、弊誌ライター陣が「今年一番長く遊んだゲーム」を理由やエピソードを交えながら紹介していこう。気になった作品があれば遊んでみて、年末年始あるいは2024年を溶かすのもいいだろう。

「正式リリースから2年経ってどハマり」

『Skul: The Hero Slayer』

開発元:SOUTHPAW GAMES

販売元:NEOWIZ

対応機種:PC/Nintendo Switch/PS4/Xbox One

プレイ時間:860時間

本作は、骸骨キャラが主人公のローグライク・アクションゲームだ。ステージ内の敵をすべて倒し、ランダムに提供される報酬を得てはさらに進んでいく流れのゲームプレイとなっており、報酬のひとつに“スカル”が存在。主人公はスカル(頭部)を付け替えることで別のキャラになることができ、これが本作での武器・スキルの変更にあたる。また、さまざまなバフ効果を付加するアイテムなどの報酬も得ながら主人公を強化していき、死ぬと最初からやり直しとなる。

本作については以前からちょくちょく触っており、総プレイ時間にすると1400時間を超えるが、今年に限ってはほぼ毎日プレイしていた。きっかけとなったのは、1月に配信された大型アプデでの高難易度モードの追加。同モードでは、(当時の)ラスボスを倒すたびにさらに難易度を上げていくことができ、その最高難易度がなんとも程よいのだ。歯ごたえあって楽しい一方で、スカルやアイテムの引きによってはキツくなっていくため、結果的に何度も挑戦してしまう。またビルドの組み合わせが膨大で、自分なりのベストを模索するという意味でもなかなか終わりが見えない。同アプデではシステム面の改善も実施され、一層プレイしやすくなったというのも大きい。

ゲーム前半はそうしたビルドの構築途中であり、また敵も比較的対処しやすいことから、隙間時間についついプレイ。そして中間地点くらいで一旦止め、残りは時間を作って一気に挑む。そんなことを繰り返し、丸1年過ごしてきたように思う。ただ、11月に配信された最新大型アプデにて、本作で展開された物語は完結。実は本作はストーリー面も良く、その結末を見てしみじみした今は「そろそろ卒業しないとなぁ」と考えているところである。

by. Taijiro Yamanaka

「2000スナップ分」

『MARVEL SNAP (マーベル・スナップ)』

開発元:Second Dinner

販売元:Nuverse(本稿執筆時点)

対応機種:PC/iOS/Android

プレイ時間:100時間

『MARVEL SNAP (マーベル・スナップ)』は、マーベルヒーローたちを題材とした対戦型カードゲーム。開発には『ハースストーン』の名物ゲームディレクターであるベン・ブロード氏が携わっている。本作のルールはシンプルに言うと陣地取りだ。3つあるロケーションに、1ターンずつカードを出しあっていく。ロケーションに置かれたカードの合計パワーが大きい方が優勢となり、基本的には6ターン目に優勢なロケーションが2つあった方が勝利となる。

本作の日本語版キャッチコピーは「3分あったら、SNAP」。その言葉通り通常6ターンでゲームが終了するため1試合にかかる時間がとても短く、気づけば何度も試合を回してしまう。そのうえバフ・デバフから試合の強制終了までさまざまな効果をもつロケーションや、ポーカーの賭けのような「スナップ」「撤退」の駆け引きなど、奥深い戦略性もある。元々アメコミとカードゲームが好きだった筆者は2022年の本作のリリース当初から大ハマりし、多くの時間を費やした。

そうして迎えた2023年でも時間こそ減ったものの、筆者は本作をやめられずにいる。理由は明白でマーベル映画やドラマが続々と公開されるからだ。というのも本作では関連作品の公開・配信時期とバトルパスがリンクしている。「今この映画がやってるってことは、このカードが貰えそうだな」と映画経由で本作の存在を思い出すわけだ。マーベル好きの筆者にとって本作は、そうして都度遊ぶような存在となっている。またバトルパスは1か月周期で変わっていくので、つい勢いで購入したバトルパスのために月末に必死こいて遊び続け、結局2年目もプレイ時間は3ケタを超えてしまった。マーベル映画やドラマが公開・配信され続けるかぎり、一生懸命SNAPしまくる筆者の3分は訪れ続けるだろう。

by. Tamio Kimura

「避けていた沼に無料ウィークエンドでハマる」

『Victoria 3』

開発元:Paradox Development Studio

販売元:Paradox Interactive

対応機種:PC

プレイ時間:150時間

『Victoria 3』は2022年10月に発売された歴史ストラテジーゲームだ。1836年から1936年までの100年間に渡り、国家を統治していく。同ジャンルのゲームのなかでは経済にフォーカスしたシステムが特徴的だ。

筆者は前作『Victoria II』を1000時間ほどプレイし、本作も発売前からとても楽しみにしていた。しかしながら発売当時、身辺が慌ただしくなりプレイ時間の捻出が難しい状況に。いちど始めれば時間が溶けることは間違いないので、スルーを決め込んでいた。そんななか先月Steamにて『Victoria 3』の無料ウィークエンドが開催され、数日間無料でプレイ可能となった。この機会に我慢していた本作を軽い気持ちでさわってみることにしたが、これがいけなかった。

当初は「前作を経験しているからどうにかなるだろう」と舐めてかかったが、ぜんぜんうまくいかない。たとえばよかれと思って工場に新製法を導入すると、失業者が増えてかえって税収が減るなど、複雑な経済システムに四苦八苦していた。試行錯誤を繰り返しているうちに無料ウィークエンドはあっさりと終わってしまった。このままではいけないとアンインストールしたものの、本作のことが頭から離れなくなり結局購入。本格的にプレイを始めることになった。

いざ腰をすえて遊びだすと、少しずつシステムを理解していくのが楽しい。GDPにこだわってひたすら内政したり、軍拡して戦争に明け暮れたりと、いろいろ試しているうちに時間が過ぎていく。筆者の環境ではゲーム終盤になると動作が重くなってくるのが辛いところだが、重さにうんざりしてニューゲームで始めるとまたサクサク動いて嬉しくなり、つい繰り返し遊んでしまう。購入からひと月ほどで150時間プレイし、今年もっとも長くプレイしたゲームになった。とはいえ肝心の日本でプレイしていないなど、まだまだ手つかずの要素は多い。来年3月には大型拡張DLCがリリース予定となっており、このままではまた1000時間遊ぶことになりそうだ。

by. Akihiro Sakurai

「セーブデータだけで4GBくらいあります」

『Factorio』

開発元・販売元:Wube Software

対応機種:PC/Nintendo Switch

プレイ時間:600時間

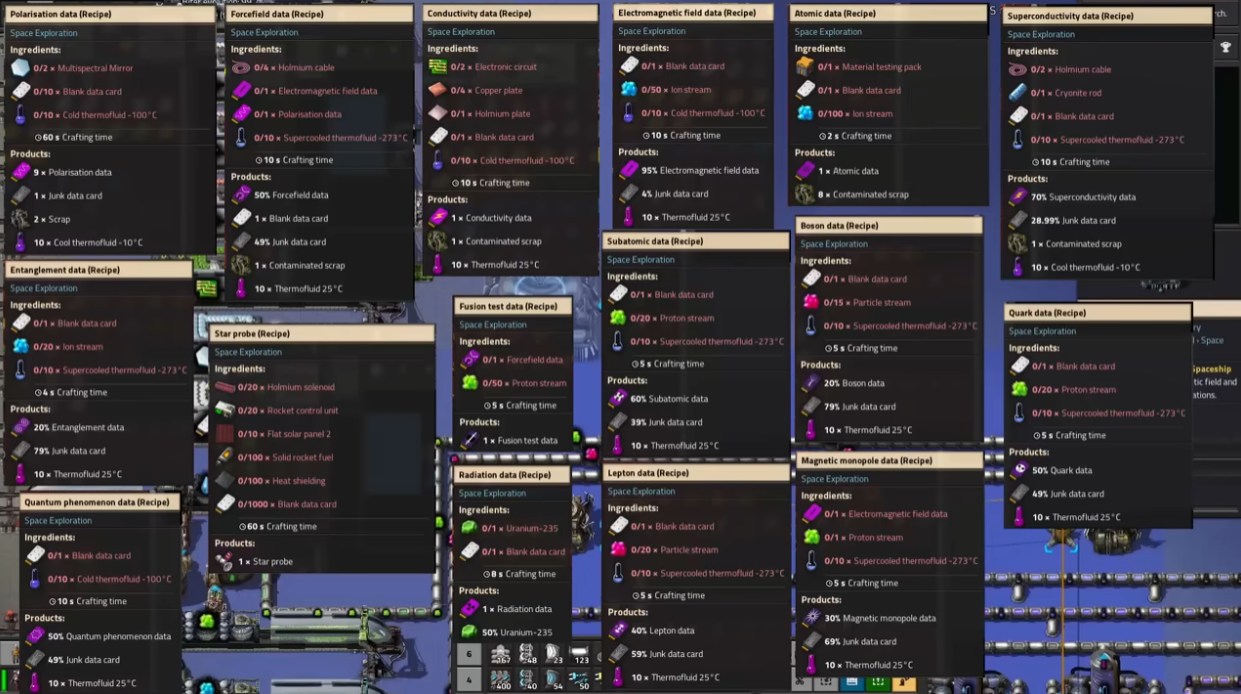

『Factorio』を何百時間とプレイする人は珍しくもないが、自分はその一人にはならない……その感覚があった。というのも『Factorio』はゲームクリアとなるロケットの打ち上げまで辿りつくのはそこまで大変というわけではなく、そこから先は完全に自己満足の世界となるからだ。さらなる拡大再生産と最適化は面白そうな要素ではあるが、自分はいつも実績コンプリートまでは頑張れるもののその先のやり込みはいまいちやる気を失いがち。ロケットを数回打ち上げて、実績「スプーンなんてない」さえ取れれば満足するだろう。そう考えていた。ゲーム自体は間違いなく面白いので、ロケット打ち上げ以降のコンテンツがないことが残念ですらあった。

だが、とあるYouTuberの動画で「Space Exploration」なる大型Modの存在を知った。文字通り宇宙開発がテーマで、星を跨いだ物流網を構築し宇宙空間で研究を進めていくModだ。まさに自分が求めていたものじゃないか。ついでにいくつかのQoL(遊びやすさ)向上系Modも導入し、すぐにプレイを始めた。そして500時間後、宇宙空間でスーパーコンピューターに挟まれて放心する自分がいた。追加された研究ツリーは半分ほどしか終わっていない。このModを作った人たちは、狂っている。

「この話には教訓がある」。宇宙開発はひとりでやるものではないということだ。サーバー維持の手間を疎んでソロで終わらせるつもりだったが、完全な慢心だったといえる。『Factorio』コミュニティのことを完全に甘く見ていた。ひとりでは並行して加速していく資源要求にまったく手が回らない。仲間を集め、来年こそは……とひそかにリベンジを誓っていたところに、気づいたら宇宙開発の公式拡張コンテンツ「Space Age」も発表されてしまった。このゲームもしかして……沼?

by. Mizuki Kashiwagi

「生まれ変わる」

『Apex Legends』

開発元:Respawn Entertainment

販売元:Electronic Arts

対応プラットフォーム:PC/PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Nintendo Switch

プレイ時間:320時間

今年は『Apex Legends』に多くの時間を費やした。というのも、今年は本作が大きく“生まれ変わり”、新たな風を感じさせてくれたからだ。筆者は本作をリリース当初、日本語音声が実装される前からプレイしている。その歴史のなかでは、さまざまなメタの変遷があった。R-99がやたらと強かった時代、ウィングマン・ピースキーパーの二強時代、ヴァルキリーメタ、レヴオクメタ、ヒットボックス変更によるレジェンドの強化・弱体化などが枚挙にいとまがない。シーズンごとにそういったメタは変化してきた一方で、裏を返せばメタが偏り強い武器やレジェンドがシーズンごとに固定されがちになっていた。

しかし今年のシーズン16「大狂宴(REVELRY)」で刷新されたクラスシステムは、本作を新たな方向へと押し進めたと感じる。刷新されたクラスシステムや新アイテムのEVACタワーなどの追加は、本作のメタを柔軟なものへと変貌させた。これまで停滞していたメタは終わりをつげ、特定の武器やレジェンドが一強になる傾向が緩和された印象だ。クラスシステム導入後は全体的にバランスの取れた調整がなされており、戦略性も向上したと感じる。リプレイ性と戦略性が高まった本作の魅力に再度囚われた私は、リリースから4年が経過した本作をプレイする時間が格段に増えたのだ。

また「カスタムマッチ」開催の敷居が低くなったことで、プレイヤー同士の交流の場が増えたこともプレイ時間の増加に繋がっている。趣味でストリーミング配信をしている手前、配信仲間からカスタムマッチの誘いを受けることが増え、友人関係が大きく広がった年となった。生まれ変わった本作をさまざまな友人たちと遊び始めるともう止まらない。4年目にして新作を遊ぶかのような気持ちで沼に囚われ、気づけば数百時間を費やしていた。

by. Mayo Kawano

「俺より強い奴……やっぱり同じくらいの奴に会いに行く」

『ストリートファイター6』

開発元・販売元:カプコン

対応機種:PC/PS4/PS5/Xbox Series X|S

プレイ時間:230時間

前作『ストリートファイターV』の発売より約9年、6月2日に満を持してリリースされた『ストリートファイター6』。これまで対戦格闘ゲームをたしなむ程度に遊んでいた筆者ながら、ジャンルを代表するといえる『ストリートファイター』シリーズにまともに打ち込んだことはなかった。そんな筆者にとって新作発売は、シリーズ入門への絶好の機会となった。

本作の特徴となる部分は数多くあるが、そのなかでも筆者が特にお世話になった機能が「フレームメーター」だ。この機能によって技やジャンプなどといった、各種行動の発生フレーム、硬直など細かいデータを確認できる。これが便利すぎて、調べ物やら検証やらがめちゃくちゃ捗る。相手が特定の技でダウンした時の起き攻めだったり、そもそも自分が技を最速で出せているのか確認ができたりするので、練習のためにずっとトレーニングモードに篭もれてしまう。対空、投げ抜け、インパクト返しの練習メニューなども実装されているため、夢中でトレーニングしていたらいつのまにかプレイ時間の約半分がトレーニングモードに消えていた。

ほかにもワールドツアーなどが充実していて、1人用モードばかりプレイする始末。とはいえ、トレーニングモードで練習した内容を実戦で試さないのはもったいないので、ランクマッチにも潜ってランク上げに努めている。それでも対戦の中でわからない連携や攻めを喰らうことがある。そんなときは対戦後、どうすれば対応できるのか調べるためにまたトレーニングモードに戻り、解決したらまたランクマッチに繰り出し……そうして、本作は見事に「今年とにかく時間をかけたゲーム」と相成った。

by. Kosuke Takenaka

「老若男女の曇らせアソート」

『Limbus Company』

開発元・販売元:Project Moon

対応機種:PC(Steam)/iOS/Andrond

プレイ時間:250時間

『Limbus Company』は、『Lobotomy Corporation』『Library Of Ruina』に続く、Project Moon制作の運営型RPGである。ディストピア都市を舞台に、主人公ダンテは12名の囚人たちと“黄金の枝”を探すこととなる。

本作に触れたきっかけは、「無精髭のプレイアブル中年男性がひどい目に遭うゲームがあるらしい」という情報を仕入れたからだった。しかし、筆者はいわゆるソーシャルゲームがかなり苦手である。好きなキャラクターがいても課金をしなければ出会えない、というのが嫌なのだ。このひどい目に遭うという無精髭の中年男性も、きっとお金を出さないと会えないのだろうな……と想像していたのだが、どうやらこのゲーム、プレイアブルキャラクターは全員すでに加入している状態から始まるらしい。さらにプレイ開始して驚いたのが、毎日こつこつ日課と週課をこなせば、シーズンパス課金のみでガチャ排出のキャラクターをほとんど手に入れられることだ。なんと財布や可処分時間に優しいゲームなのだろうと思っていた。しかし、高難易度のやりこみに手を出した結果、時間がみるみる吸われていったのであった。

「鏡屈折鉄道」。決められたステージを回り、そのターン数に応じて称号が手に入るコンテンツだ。本気でターンを縮めるならば編成や戦略を練る必要があり、期間中は攻略情報や所持人格と睨み合って毎日コツコツと攻略をする日々であった。本作は戦闘システムについて覚えるべきことが多く、筆者の場合は学んでは戻り学んでは戻りをした結果、時間を消費してしまった感は否めない。時間がかかる一方で頭を使って攻略する長期戦は楽しくもあるので、来年以降の鉄道も楽しみである。とはいえ、電気ムカデを始めとした遅延行為系のボスはちょっと控えめにしてもらいたいところだ。

by. Aki Nogishi

「久しぶりの沼、入浴体験」

『アークナイツ』

開発元:Hypergryph

運営元:Yostar(グローバル版)

対応プラットフォーム:iOS/Android

プレイ時間:350時間以上

私には現在、継続して遊んでいる作品が何本かあるものの、明確に今年「ハマった」と言えるのは『アークナイツ』である。どのようにハマっているのかはすでに書かれたコラムに詳しい(関連記事)。私は2023年の半ばから本作のプレイをスタートし(アカウントだけはサービス開始時に作っていたので、正確に言えば再開である)、今では上級者向けステージをクリアできるくらいにはプレイスキルが上達した。イベントや統合戦略においては称号を全部集める程度にはやり込んでいる。物語にも夢中になり、暇な時には背景設定をまとめたサイトを開いて数時間、考察や物思いに耽ることもあった。単純に興味関心の幅が広がった感覚もある。こんな体験は久方ぶりだ。

思うに、今はフィクションの「強さ」が求められている時代にある。社会の断絶や、差別、戦争、災害の情報が否が応でも目に入ってくるようになった現代において、下手なフィクションは「ご都合主義」や「嘘」として力をもたなくなってしまっている。人を笑顔にするにしても、人に考えさせるにしても、今生きているさまざまな属性をもった人たちのニーズや生き方に対して真摯に向き合い、寄り添い、「あなたのためにある作品です」「これが私の表現したいものなんです」と言い張れる強さが必要な時代になった。『アークナイツ』は約4年前のゲームでありながら、そんな強さをもった作品のひとつだ。これが、私が本作にハマった理由であり、来年もプレイを継続する理由でもある。関連作品である『アークナイツ:エンドフィールド』の動きも合わせ、果たして2024年に何を展開していくのかすでに楽しみで仕方がない。

by. Takayuki Sawahata

「忘れっぽいがゆえに」

『Ready or Not』

開発元・販売元:VOID Interactive

対応機種:PC(Steam)

プレイ時間:90時間

浅く広くゲームを遊んだ1年だった。ゲームは週末に本腰を入れて遊んでいたが、週を跨いで遊ぶと次の週末には内容がすっぽ抜けていることもしばしば。「この人誰だっけ」「今何持ってたっけ」「次どこ行くんだっけ」……進行度合いを思い出しながら遊ぶことが億劫になり、メインストーリーだけ辿って終えたゲームが多かった。

そんな筆者にとって『Ready or Not』は今年1年間遊び続けた唯一のタイトルだ。本作でプレイヤーはSWAT隊員として犯罪者に占拠された建物に突入。一触即発の状況下で人質を救出し、犯罪者たちを無力化する。マルチプレイにも対応しているが、筆者はもっぱらひとりで遊んでいた。シングルプレイでもCPUの隊員たちとの攻略が可能だ。

本作を続けられた最大の理由は「楽しむために覚えておくことがほとんどないから」。操作方法さえ覚えていれば、後はなんとかなる。ストーリーの繋がりやキャラ同士の関係性を思い出す必要もなければ、所持品や物資の状況を確認する必要もない。手軽に始めていつでも終われるので平日にも遊びやすい。クリアのためにはマップの構造や危険な場所を覚える必要はあるものの、忘れたら忘れたで新鮮な気持ちでマップを遊び直せるともいえる。

とはいえマップの数を含め早期アクセス時代はコンテンツ量が控えめで、筆者も早々に全マップを遊び終えていた。一方でModコミュニティの活発さは本作の特徴のひとつ。非公式Modでマップを導入しながらカバーしつつ、1年を通してちまちまと遊び続けることになった。

そんな本作は今月12月14日に正式リリースを迎え、大量のコンテンツが追加。複数の新マップのほか、パーマデスの「Ironman Mode」といったチャレンジ要素が実装され、これを書いている今もさらにプレイ時間を積み重ねている。特にIronman Modeのクリアは筆者にとって本作を遊ぶ新たなモチベーションになっている。忘れっぽい自分にクリアできるかは非常に怪しいものの、来年の目標としたい。

by. Hideaki Fujiwara

「ゲームしていない時も楽しいゲーム」

『崩壊:スターレイル』

開発元・販売元:HoYoverse

対応機種:PC/PS5/iOS/Android

プレイ時間:500時間程度

今年の可処分時間と、そしてキャッシュを『崩壊:スターレイル』に費やした。本作は3Dフィールドにターン制を組み合わせた、HoYoverseによる運営型RPGだ。ストーリーも盛り上がりどころがあり、キャラ描写やモデルも高品質。ただし、自分はメインストーリーを追っている間はあまりハマっていなかった。楽しくなってきたのは、エンドコンテンツまで到達してから。

本作は、ひとつのバトルでも無数の解法がある。それらの解法をビルドを組んで解決するのがたまらなく楽しい。たとえば、エンドコンテンツである混沌の記憶で、炎弱点の敵を攻略したいとする。ならば炎パーティーを組もう、そのためにアスターとトパーズ&カブを育てよう。ならば遺物を周回しよう。いい遺物が出て思ったよりトパーズ&カブが育ったので景元と組ませてみよう。なかなか強い。サポートとして停雲をもっと育てよう。

……といったように、一度戦略を立て始めるとパーティー編成と育成の連鎖が止まらない。ゲーム自体はデイリーは5分程度で終わるのだが、ビルドを組むために調べ物をしている時間を含めればプレイ時間は500時間は下らない。休憩時間は侵蝕トンネルを回しているし、寝る前もビルドを考えているし、お風呂に入りながらwikiを調べる。一方でモチベが低いときはデイリーだけこなしておけばいい。ビルドの幅を広げるために結構キャッシュも注ぎ込んだ。その形態はともかくとして、それほど熱中できるゲームと出会えたのは幸運であると感じる。ハマりすぎて投資しすぎるとゲームごと嫌いになりかねないので、モチーフ武器と凸は我慢しながら、2024年も『崩壊:スターレイル』のビルドのことを考えて楽しい時間を過ごしたい。

by. Ayuo Kawase

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。