カテゴリー コラム

評論や分析、問題提起など

ゲームクリエイター斎藤のポーランド滞在記 第三回 : 「ポーランドのゲームイベントから見えてくる楽しい文化」

ポーランドにて活動するゲームクリエイター斎藤成紀氏によるコラム第三回。2019年におこなわれたゲームイベントを通じてポーランドの文化を垣間見る。

『ポケットモンスター ソード・シールド』非公式クリスマスイベントで「本当にプレゼントが流れるのか」を調査した結果、失敗した

『ポケットモンスター ソード・シールド』では、非公式的なイベントも盛んだ。その代表的なもののひとつが、「オペレーション・デリバード」。同イベントの盛り上がりを調べようとした結果、失敗したのでその失敗内容をお伝えする。

「Steamウィンターセール 2019」でオススメしたいゲーム11選。レビュー件数500以下縛り

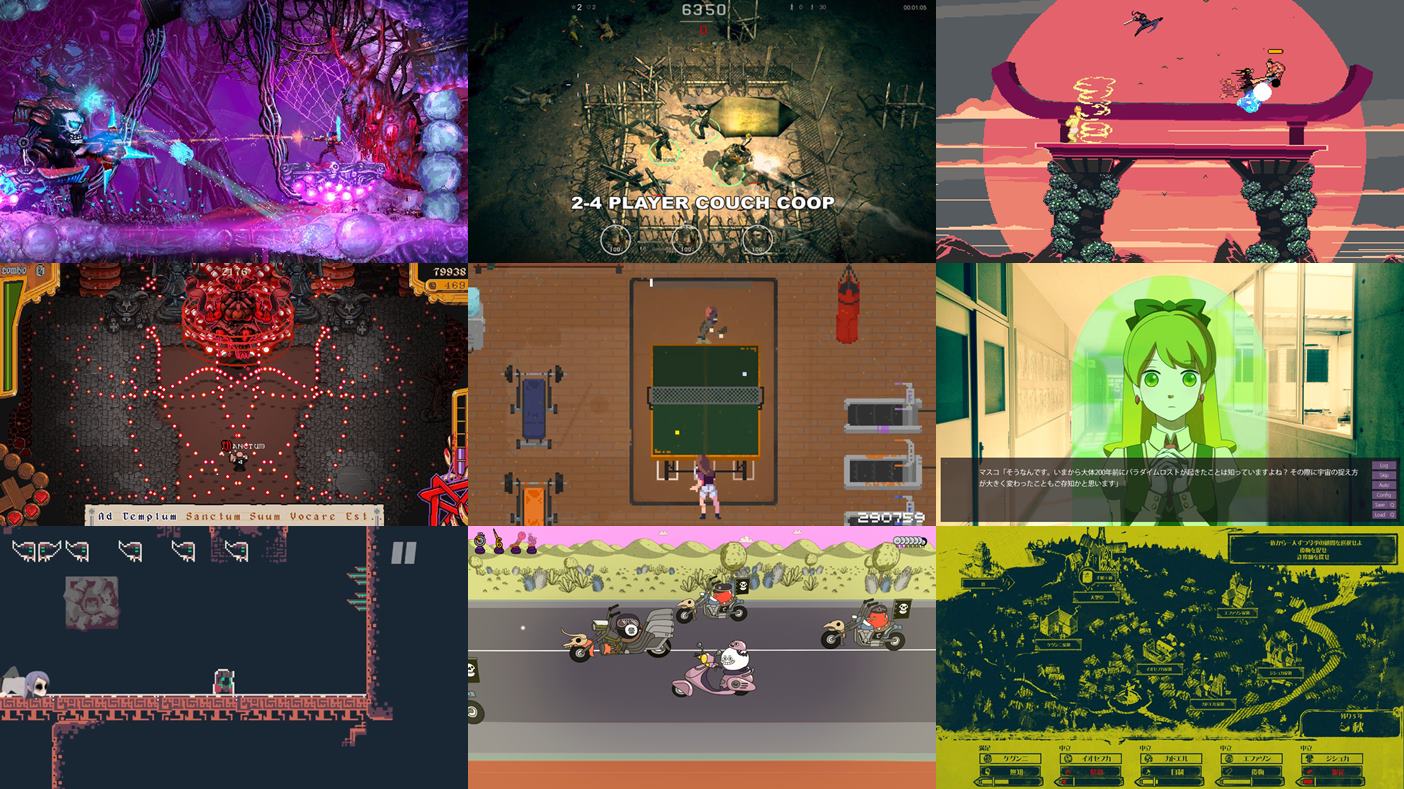

PCゲーム配信プラットフォームSteamにて、ウィンターセールが開催中だ。通常の紹介記事は読者もライターも飽きている(だろう)ということで、今回は「Steamストアのレビュー件数500以下」というテーマでお送りする。

AUTOMATONライター陣が選ぶ、2020年期待の新作ゲーム13本

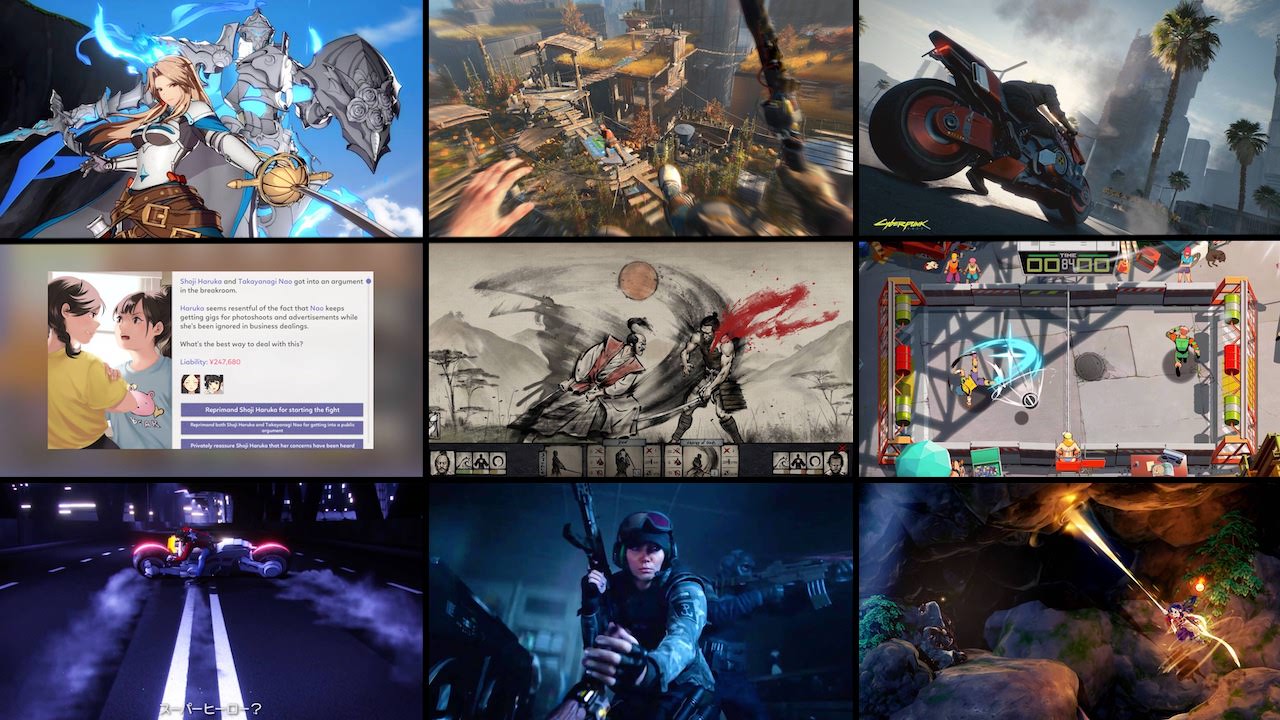

今年2020年に発売されるであろうゲームの中から、AUTOMATONライター陣が期待しているタイトル13本をピックアップ。年始の恒例企画。

AUTOMATONライター陣が選ぶ「ゲーム・オブ・ザ・イヤー 2019」

AUTOMATONライター陣にとっての個人的な「ゲーム・オブ・ザ・イヤー 2019」を発表。2019年に発売されたゲームの中から、各ライターのゲーミングライフにおいて特別な位置をしめた作品たちだ。AUTOMATON年末企画第4弾。

今年一番アイデアが光ったゲームはどれ?AUTOMATONライター陣が選ぶ、アイデア・オブ・ザ・イヤー 2019

今年一番アイデアが光ったゲームはどれ?AUTOMATONライター陣が選ぶ、アイデア・オブ・ザ・イヤー 2019。AUTOMATON年末企画第3弾。

今年一番の短編ゲームはどれ?AUTOMATONライター陣が、2019年短くも心に残った作品を振り返る

今年2019年一番の短編ゲームはどれ?AUTOMATONライター陣が、短くも心に残った作品を振り返る。AUTOMATON年末企画第2弾。

今年一番やりこんだゲームはどれ?AUTOMATONライター陣が、2019年に長く遊んだ作品を振り返る

今年一番やりこんだゲームはどれ?AUTOMATONライター陣が、2019年に長く遊んだ作品を振り返る。AUTOMATONの年末企画の第1弾。

Switch/PS4『Dusk Diver 酉閃町』グルメ42品攻略記。台湾・西門町を舞台としたゲームは、実際の食文化をどれほど再現しているのか?

10月24日、『Dusk Diver 酉閃町』がNintendo Switch/PlayStation 4向けに発売された。台湾の西門町を忠実に再現したゲームでもある。同作は、どれほど西門町の食文化を反映しているのか。現地に赴き食レポする。

『モンスターハンターワールド:アイスボーン』作りこまれたアイルーたちの演出を紹介。拠点で働くアイルー/テトルーの恋愛模様/温泉に入るボワボワなど

『モンスターハンターワールド:アイスボーン』では、新拠点「セリエナ」で働くアイルーやフィールド中の獣人族の演出の作りこみもSNSを中心にして注目を集めた。今回は拠点のアイルーやテトルーやガジャプーの行動を中心に撮影したものを紹介していきたい。