短いプレイで、濃密体験。AUTOMATONライター陣が選ぶ2022年のベスト短編ゲーム

今年2022年を振り返る、AUTOMATONの年末企画第2弾。ゲームといえば、長大なボリュームの作品ばかりではない。本稿では各ライターの心に深く刻まれた、今年の短編作品を振り返っていく。

今年2022年を振り返る、AUTOMATONの年末企画第2弾。ゲームといえば、長大なボリュームの作品ばかりではない。短くとも鮮烈に記憶に残る作品も、数多リリースされている。本稿では「プレイ時間」に着目し、各ライターの心に深く刻まれた今年の短編作品を振り返っていく。なお選出基準としては、初回プレイ時間5時間以下を目安としている。

「贅沢なチュートリアル」

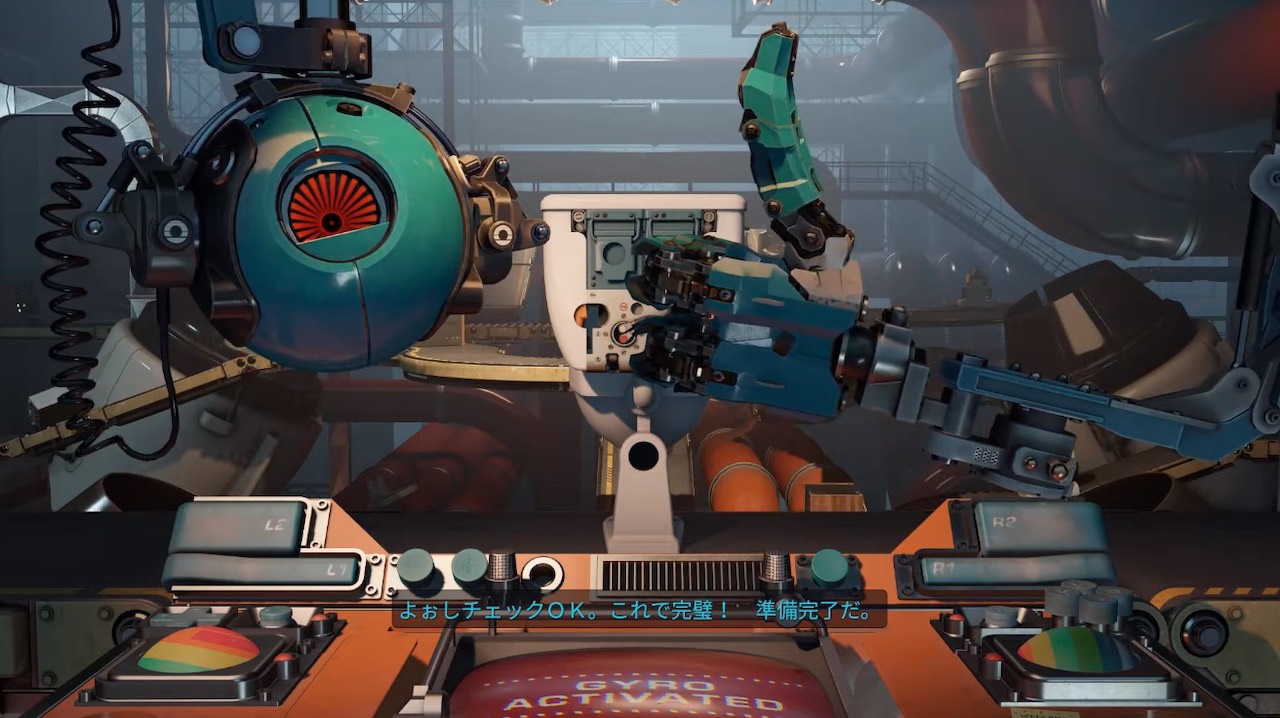

『Aperture Desk Job』

開発元・販売元:Valve

対応機種:PC

初回クリア時間:30分

開発元のValveいわく、本作は“ウォーキングしないのに脳汁が溢れ出す”ウォーキングシミュレーター。『Portal』シリーズと世界観を共有する作品であり、プレイヤーはかのAperture Science社の新入社員となって、製品検査官としての仕事をこなす。その仕事内容はというと、ベルトコンベアで流れてくる便器製品がちゃんと作動し、耐久性も問題ないか確かめるというもの。デスクに座ったままいくつかボタンを押すだけの、退屈な流れ作業である。しかしほどなくして、ガイド役であるお喋りなロボットの悪巧みに巻き込まれ、極悪タレットに改造された便器を操り(デスクに座ったまま)大暴れすることに。この物騒な発明品を社長に披露し認めてもらい、大金をゲットすることが相棒の狙いらしい。

本作は、携帯型PCゲーム機Steam Deckのために制作された無料作品。背面ボタンやタッチパッド、ジャイロ操作などを含め、Steam Deckに搭載された操作系をひととおり体験することができる。いわばチュートリアル的な内容ではあるものの、ユーモアに満ちたロボットとのちょっとした物語があり、操作を学ぶだけにしては作り込まれた世界観も用意され、コンパクトながらかなり贅沢な作り。本作を“短編ゲーム”といえるかどうかは微妙なところかもしれないが、遊び心が散りばめられた満足度の高い内容となっており、Steam Deckを入手したなら、何よりまず触れてみてほしい作品である。

by. Taijiro Yamanaka

「『おやすみなさい』を伝えられる幸せ」

『7 Days to End with You』

開発元・販売元:Lizardry

対応機種:PC/iOS/Android

*Nintendo Switch版が2023年1月26日に発売予定(弊社アクティブゲーミングメディアのゲームパブリッシングブランドPLAYISMが販売を担当)。

初回クリア時間:2時間

『7 Days to End with You』は未知の言語を話す人物との7日間を描いた短編ゲームだ。主人公は見知らぬ家で目を覚まし、謎の言葉を話す人物との交流を通じて自分がここにいる意味やその人物との関係性を理解していく。相手が話す言語は、初めのうちは何一つ理解できない。しかし、その人物と会話を続け、ひとつひとつの単語の意味を専用の辞書に登録して把握することで、相手の行動の意味や伝えたいことを理解できるようになっていく。

本作は周回が前提となっており、おそらくほとんどのプレイヤーは初プレイでは何もわからないまま7日間の幕を閉じることになるだろう。最初のうちは、相手に感謝を述べることも、「おはよう」や「おやすみ」を伝えることすらもままならない。しかし、辞書登録した言葉は次周に引き継がれ、少しずつ発言の意味や相手の行動の理由が紐解かれていく。言葉を理解することで発生するイベントもあり、物語の真相が明らかになるのだ。それにともなって、傍らにいる謎の人物との関係や相手が自分に献身的である理由も明かされていく。言葉への理解が相手や物語への理解につながっていくという、この構成が素晴らしかった。

伝えたくとも伝えられなかった言葉を伝えられた瞬間は、胸の中に熱いものが込み上げた。筆者が本作をクリアするまでにかかった時間は2時間ほど。短い時間ながら、胸に残る一作であった。

by. Aki Nogishi

「薬剤師として“あるある”だらけの闇ゲー」

『NEEDY GIRL OVERDOSE』

開発元:WSS playground/xemono

販売元:WSS playground

対応機種:PC/Nintendo Switch

初回クリア時間:2時間

『NEEDY GIRL OVERDOSE』は、大手配信者を目指す主人公“あめちゃん”を支えるマルチエンディング方式ADVだ。プレイヤーは“ピ”と呼ばれ、ネット上で“超絶最かわてんしちゃん”(以下、超てんちゃん)として大成していく彼女をサポートしていく。本作はマルチエンディングが採用されており、間違った手順を踏むとバッドエンドに遭遇してしまう。筆者も最初は超てんちゃんを大事にしすぎるがゆえに、視聴者数が少なすぎるバッドエンドとなってしまった。

まず本作をプレイした上で筆者が感じたのは、制作者のサブカルチャー小ネタへの熱量だ。ゲーム内のメールを受け取る画面は昔懐かしのポストペット、オンラインゲームでは『Apex Legends』のオマージュと思われるゲーム画面、超てんちゃんが降臨するネット掲示板は5ちゃんねる……と、挙げればきりがないほどのサブカル小ネタの数々。また、これらの小ネタはゲーム内のみならず、第四の壁を破壊して現実世界にも展開されている。具体的には、本作で登場するTwitterアカウント名を検索にかけてみると、超てんちゃんの裏垢なる公式Twitterアカウントが用意されているのだ。ゲーム内外でてんこ盛りなサブカル小ネタの数々には感心してしまった。

そして、そのほかの本作の要素を一言で表す場合、“際どい”という言葉が浮かんでくる。本作は公式説明いわく“ちょっぴり心の弱い”キャラクターを取り扱う内容だ。そうしたキャラの心を支える「おくすり」コマンドに登場する薬物は、実在する薬のオマージュ。筆者は本業で薬剤師をしているが、繰り返し使用することでの依存性や薬物乱用などの問題でたびたび名前の挙がる薬品たちだ。本作ではそういった薬を使用しながら、ギリギリを攻めるプレイスタイルも可能。「そこまでやっちゃっていいの?」と驚きながらプレイすることになった濃密な数時間だった。

by. Mayo Kawano

「“あなた”に語りかける声」

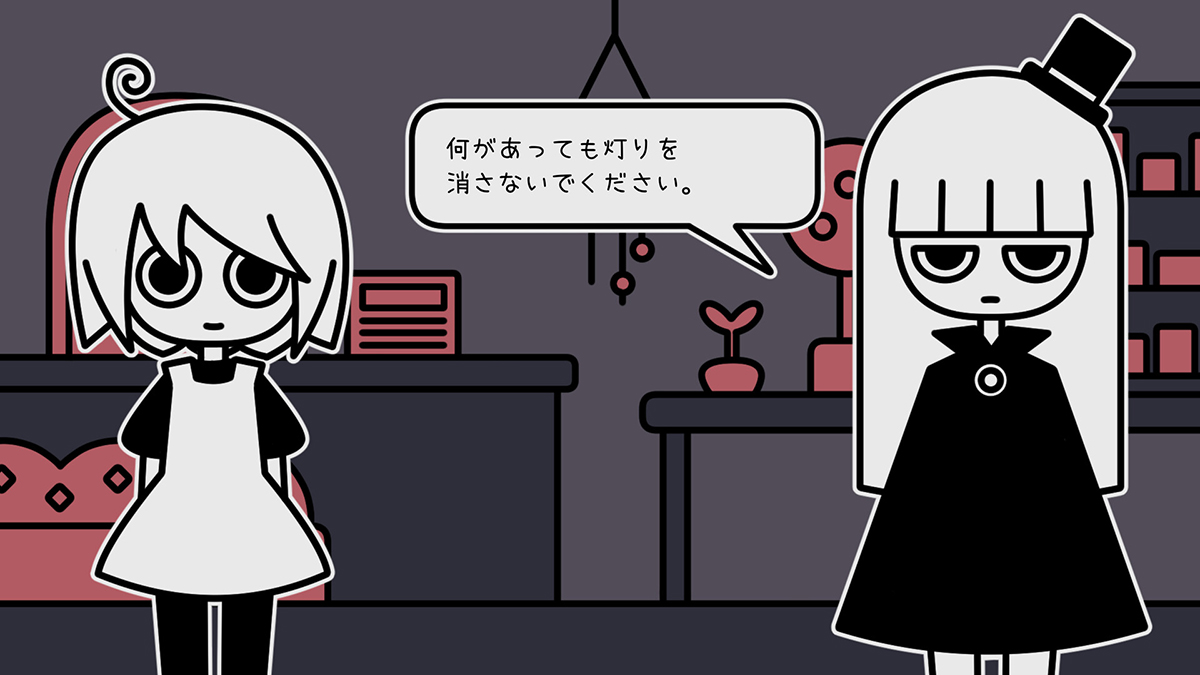

『a pet shop after dark』

開発元・販売元:npckc

対応機種:PC

初回クリア時間:1時間30分

ペットショップの高給バイトがテーマの本作。仕事内容は、ペットの世話をして一泊するだけという簡単なものだった。しかし主人公は、店主からある一点についてのみ注意される。「何があっても灯りを消さないでください」と。

『a pet shop after dark』はポイント&クリック型のホラーアドベンチャーゲームだ。主人公の仕事内容は至ってシンプル。草花や動物をクリックし、餌をあげるのみ。しかしこのペットショップには数々の不思議な点が存在する。動物の姿が見えないことや、灯りを消すスイッチがないこと。そして主人公が眠りにつくと、どこからか「誰か…助けて…」という声が聞こえてくること……。

本作では、指示どおりに水や餌をあげているだけではゲームは進まない。主人公が眠っている時に聞こえてくる、“あなた”、すなわちプレイヤーに語りかけてくる声をヒントにゲームを進めていくのだ。謎解きは少々難しく、メタ要素を含んだパズルが多くもりこまれている。そのため、柔軟な発想力が求められるのも本作の特徴だ。

可愛らしいビジュアルのキャラクターとは裏腹に、不気味な物語が繰り広げられる本作。陰鬱としたBGMや雰囲気が、ゾワゾワとした恐怖や気味の悪さを演出してくれる。なんといっても、プレイヤーがゲーム内の出来事の当事者になったかのような感覚はメタ要素のあるホラーならでは。筆者に直接向けられたホラー演出には、何度も鳥肌を立ててしまった。一方で本作には、急にプレイヤーを驚かす、いわゆるジャンプスケア演出はなし。雰囲気重視のホラー演出で、安心して(?)恐怖に浸れる一作だった。

by. Sora Hashio

「ちょっと見えるのが一番怖い」

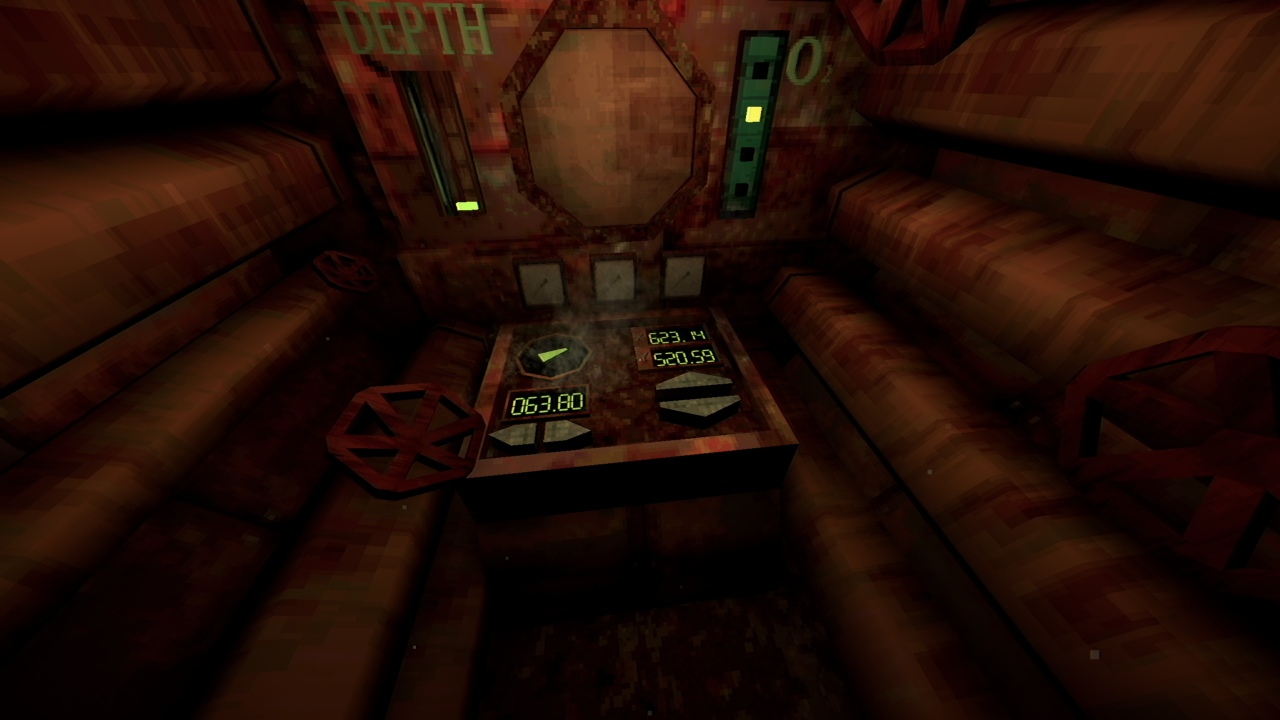

『Iron Lung』

開発元・販売元:David Szymanski

対応機種:PC

初回クリア時間:約1時間

*日本語非対応

『Iron Lung』は、ホラーアドベンチャーゲームだ。『DUSK』などの制作で知られるDavid Szymanski氏が手がけている。舞台は人類が宇宙に進出した未来、架空の衛星における「血の海」だ。主人公は小型潜水艇にて血の海の海溝を探索し、命じられた地点を撮影していく。

本作のゲームプレイは、潜水艇の向きと前進/後退を操作するのみ。計器と地図を見ながらひたすら操作パネルのボタンをカチカチと押し、撮影ポイントに着いたら運転席背後のボタンを押すだけだ。さらに潜水艇はオンボロで水圧に耐えられないため、前方の窓は塞がれている。プレイヤーが見るのはほぼ潜水艇の内部と計器のみで、映像にも代わり映えがない。

しかし、そんな地味なゲームプレイは、多彩なホラー演出によって見事に彩られている。水圧に軋み続ける潜水艇内の閉そく感。時おり海中に響きわたる、低い唸り声。地図にない“障害物”にけたたましく反応する計器。そして減り続ける潜水艇内の酸素。恐怖と焦りが、シンプルなゲームプレイに良い緊張感をもたらしていた。

また唯一外の様子を確認できる、撮影というギミックも巧妙だ。まったく外を確認できないわけではなく、断片的に血の海の様子を知る機会となる。不気味な音の正体について想像を膨らます足掛かりとなり、次に撮影するときに良からぬものが写るのではないかという恐怖も増していく。

そんな恐怖とプレッシャーのなか、本作では潜水艇の操作が上達するという形で自分の成長も実感できる。そして地図の見方や独特な操作を習得したころに、ゲームはエンディングを迎えた。過不足なく、スッキリ終わるボリュームも本作の魅力だろう。恐怖と楽しさが凝縮された濃密な体験であった。ホラー表現が苦手でなければ、今年一番の短編ゲームとして強くおすすめしたい一作だ。

by. Hideaki Fujiwara

「ダイスと向き合うローグライト」

『脳筋魔法使いは進学したい』

開発者:なす太郎

対応機種:PC

初回クリア時間:約1時間

ゲームにおいて、確率はあてにならないものである。目当てのSSRは天井までやってこないし、成功率70%の判定なら2回に1回は失敗する。キーカードはいつもデッキの底に眠っていて、命中率99%の攻撃は肝心な時にどこかへ飛んでいく。そこに1%でも可能性があればなんだって起こり得る。一方、低確率な事象ほどなぜかプレイヤーの都合よく起きてくれない。ゲームを遊んでいて、「同じ確率ならなんでさっき起きなかったんだ」なんて不満を感じたことのある人も多いはずだ。では、まず“出目”を確定させてから、何に使うか決められるとしたらどうだろう。

『脳筋魔法使いは進学したい』は、先にダイスを振り、出目をどのスキルの判定に使うか選んで戦う、ノンフィールドなローグライトRPGだ。本作のスキルには、「4から6の目なら攻撃力1で攻撃する」など、対応する数字と効果が設定されている。先に振ったダイスに対応した数字があれば、その出目と引き換えにスキル効果が発動。スキル効果を使って、敵と戦っていくわけだ。

ダイスをテーマにしたローグライトには先行作品も存在する。しかし、本作はほかの作品とゲーム体験が大きく異なっている。多彩なスキルを獲得・強化することで、“確率との付き合い方”を選べるようになっているからだ。ゲーム開始時点ではダイスの目にかなり左右されるものの、ビルドが進むとスキル発動はプレイヤーの思いどおりに。ビルド次第では行動回数が多く派手な戦闘も可能だ。荒削りな面もあるが、攻略を進めると確率を支配しているような気分で遊べる点は本作の持ち味。夢中になって遊べる作品となっていた。

by. Keiichi Yokoyama

「知識のオベリスク(The Obelisk of Knowledge)」

『The Looker』

開発元・販売元:Subcreation Studio

対応機種:PC

初回クリア時間:90分

*日本語非対応

『The Witness』はその印象的で優れたゲームデザインでパズルゲーム界に大きな影響を残した作品だ。同作の登場で「ルールの明示されないパズル」はちょっとしたブームを迎え、多くの『The Witness』フォロワーとも言うべきタイトルが登場した。今年の作品だと『Taiji』などはその最たるものだろう。そして今回紹介する『The Looker』も、『The Witness』に大きくインスパイアされた作品といえる。一応は。

『The Looker』はパロディゲームだ。その全編が、『The Witness』への愛と皮肉に満ちている。『The Witness』はもともと優れたゲームであるものの、制作者であるJonathan Blow氏のエゴが見え隠れする要素や演出も多く、そこが苦手という人も多かった(何を隠そう自分もそうである)。『The Looker』のパロディ演出は、『The Witness』のそういった側面もうまく皮肉っているように思う。言葉を選ばずに言ってしまえば、「『The Witness』は好きだったがJonathan Blowのことはあまり好きになれなかった」人に特に受ける作品になっている。それがこのゲームの作者の意図だったかどうかとは別にして、である。

もちろん単純なパロディ/ジョークゲームとしても非常に優秀なゲームである。やや高めの英語能力や、『The Witness』を隅々までプレイしていることを前提にしたネタもあるが多くはなく、むしろ直感的な「おふざけ」の方が多く終始クスリとくる演出に満ちている。パズル自体もユニークで面白いものが用意されており、終盤にかけて収束していくデザインは『The Witness』そのものである。そして何より本作は無料。長くとも2時間程度で終わり、プレイのハードルは限りなく低い。『The Witness』経験者には、ちょっとした体験としてプレイしてみてほしい作品だ。そしてぜひ、ゲームの最後で打ち立てられる「知識のオベリスク」の、その勇猛な姿を自分の目で確認してみてほしい。

by. Mizuki Kashiwagi

「コミュニケーションという遊びは、アナログなほど面白い」

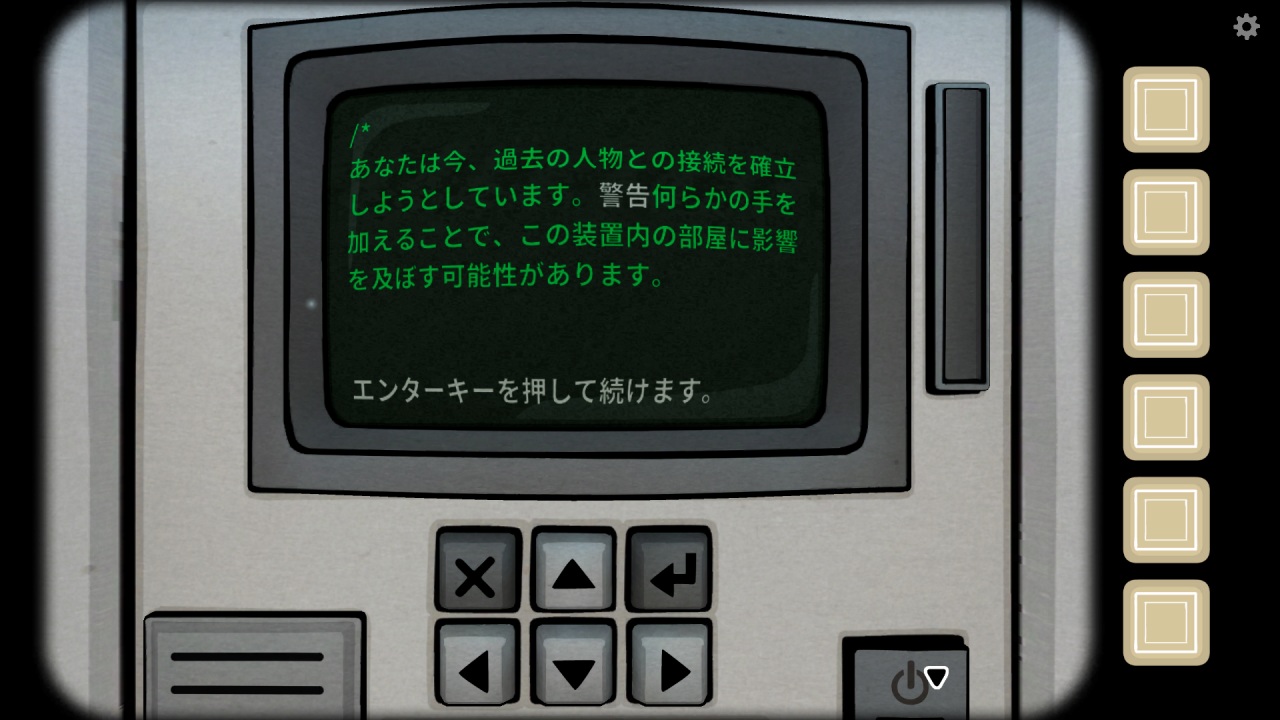

『The Past Within』

開発元・販売元:Rusty Lake

対応機種:PC/iOS/Android

初回クリア時間:2時間

『It Takes Two』のヒット以来、2人協力プレイ専用のゲームはちょっとしたブームにあると言ってよいだろう。『The Past Within』もそのひとつであるが、このゲームは「直接インターネット通信で接続しない」、そして「ふたりが見る世界が違う」という、少し変わった特徴をもっている。

2人のプレイヤーはそれぞれ過去と未来に存在し、時間を超えて音声や文字で通信しながら、ある人物の残した装置の謎を解き明かしていく。この「通信」であるが、通常のオンラインゲームのように、デバイス同士を接続するわけではない。事前にDiscordなどのチャットアプリで連絡を取り、プレイする役割を示し合わせた上で各人がゲームを起動するだけである。そのため、PCとスマホで協力プレイすることも容易だ。オンラインゲームというよりまるでゲームブックを持ち寄るような、今どきにしては「アナログ」とも思えるこの仕組みは簡便であるだけでなく、「言葉だけでの協力」というゲームプレイへの没入感を増す役割も果たしている。

ゲーム中は、装置を起動するキーコードや隠された鍵を見つけるヒントなど、片方のプレイヤーしか確認できない情報を伝え合いながら進めていく。これが実にもどかしい。なぜなら、「目の前にある、名前がないもの」について、言葉だけで伝えなければならないからだ。たとえば、記号の並び順を伝えるにも「なんか丸の上にピョンってついているヤツ」だの「シカみたいなの」だの、苦しまぎれの形容をたくさん生み出さねばならない。これがスマホなら写真を一枚撮って送るだけで済むのに……と、つい思ってしまう。だが、クリア後に振り返ってみたとき、このもどかしさこそがこのゲームの面白さだと気づくだろう。

システムとゲームプレイに仕込まれた「アナログ性」が、テクノロジーに慣れきった我々が普段使わなくなってしまった脳の部位をバリバリに活性化させる。それがこのゲームの醍醐味であり、解けた時の爽快感にほかのゲームと違う一味を加えているのだ。

by. Ken Furumi

「音ゲーは自由だ」

『Metal: Hellsinger』

開発:The Outsiders

販売:Funcom

対応機種:PC/PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S

初回クリア時間:約4時間半

ゲームクリアまで5時間以内という条件つきで、今年発売された優れた作品を挙げるとするならば、『Metal: Hellsinger』の存在は欠かすことができない。本作は私に音ゲーというゲームジャンルがもつ根源的な魅力「音に合わせて体を揺らすことの楽しさと拡張性」を改めて教えてくれたからだ。

『Metal: Hellsinger』はFPSとしてみれば、数ある『DOOM』(2016)のよく出来たクローンである。一方、新ジャンルの音ゲーとして本作をみれば、ここまで内容が上手く整理されている作品はそうないだろう。System of a DownやArch Enemyをはじめ超々豪華バンドのボーカルが参加した素晴らしい楽曲を大音量で掛けながら、リズムに合わせて敵の眉間を銃でブチ抜き、肉を引きちぎる。そうした行為は、人間が動物の本能として生来備えている原始的欲求を呼び覚まし、満たしてくれる。そして改めて思う。音ゲーは自由なのだと。

実のところ音ゲー×FPSというゲームデザイン自体は特に珍しいものではない。だが本作はデザインの方向性が音ゲーに寄っている、音を楽しむこと中心のデザインを施していることにより、音ゲーとして高い評価を得るに至っている。リスペクト元である『DOOM』がそもそもメタルサウンドを劇伴に採用していたことに由来する、アクションと楽曲の相性の良さ。それに加えて、ほかの音ゲーと同様に、挑戦が始まり次第、プレイヤーを譜面に集中させ、余計な行動を必要としないゲームフロー。プレイスキルの向上によってはじめて楽曲が完成するギミック。音ゲーというゲームジャンルは楽器を擬似的に弾く体験ではなく、それ以前に「音楽のノリ方を表現する」ものであるため、表現の幅が非常に広い。そうしたなかで登場した本作は音の楽しみ方をさらに広げるゲームとして、音ゲーというジャンルの発展をより促すことだろう。

そのほかのAUTOMATON年末企画はこちら。

12月29日〜12月31日にかけて1本ずつ掲載予定。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。