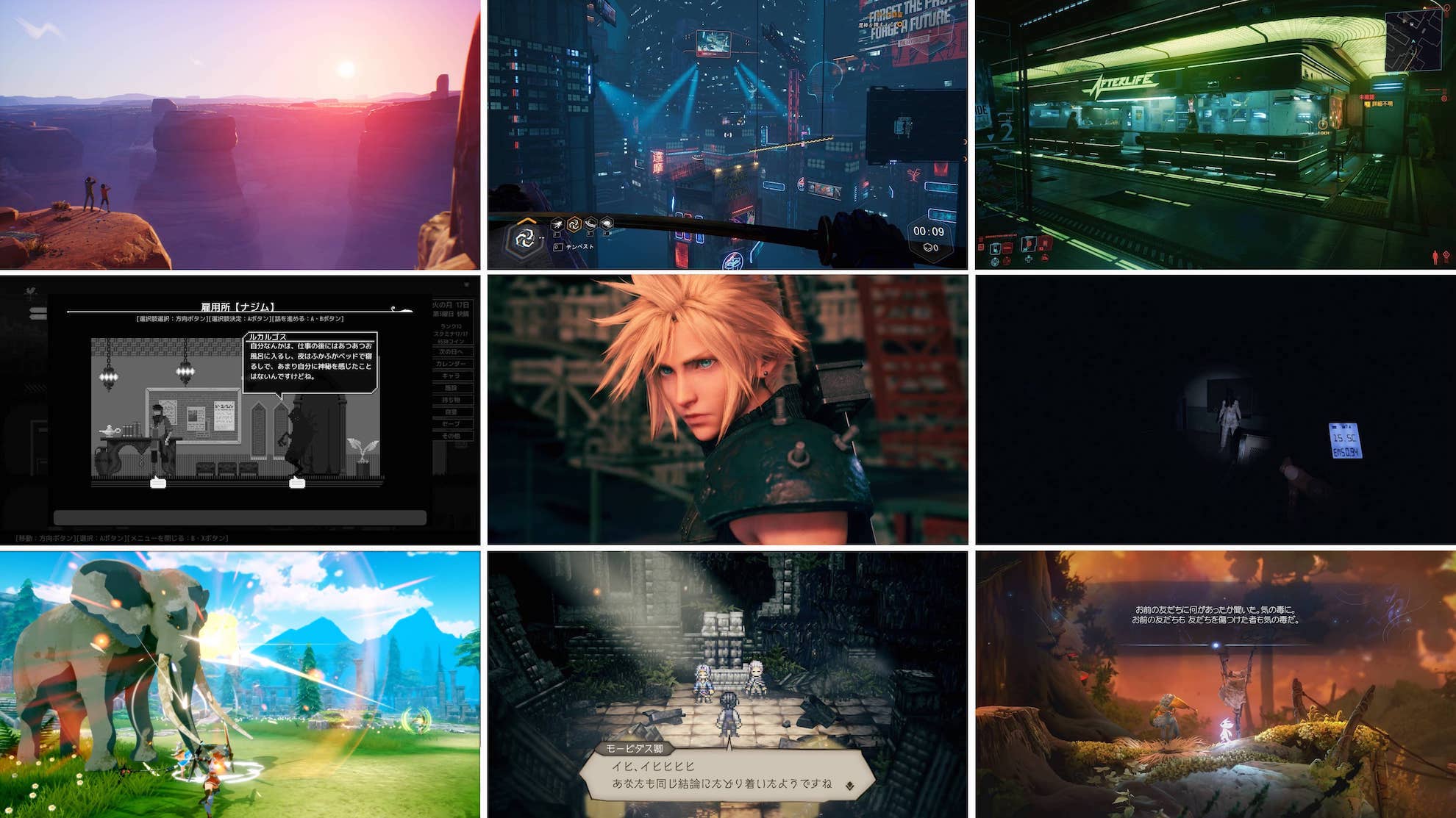

AUTOMATONライター陣が選ぶ、2020年思い入れのあるゲーム

『FF7R』『サイバーパンク2077』『オクトパストラベラー 大陸の覇者』から今年光ったインディー作品まで、AUTOMATONライター陣が2020年思い入れのあるゲームを振り返る。AUTOMATON年末特別企画の第3弾。

今年2020年を振り返る、AUTOMATONの年末企画第3弾。弊サイトでは年末企画として、2020年に一番やりこんだゲーム、ベスト短編と、さまざまなお題でライター陣のお気に入り作品を紹介している(31日には各個人のGOTYと、AUTOMATON全体としてのGOTYを発表予定)。ただ、そうした具体的なお題には当てはまらないものの、思い入れがあって取り上げたいゲームというのも存在する。本稿では、そうしたライター陣の心に残った作品を紹介していく。

『オクトパストラベラー 大陸の覇者』

――スマートフォン向けシングルプレイRPGの可能性

開発元・販売元:スクウェア・エニックス

対応機種:iOS/Android

ドット絵が好きだ。小さい頃からスーパーファミコンのゲームで育ったからかもしれないし、限られた情報量から感情の揺れ動きを感じとることが好きなのかもしれない。Nintendo Switch版の『オクトパストラベラー』が発表されたときは歓喜した。現代の技術と古き良きドット絵の融合。こういうものを求めていた。そして、ここ数年で一押しのタイトルの続編がスマートフォン版だと聞いて抱いた一抹の不安は、10月末に配信された『大陸の覇者』の序章に触れた瞬間に吹き飛んだ。私のiPhone 8の小さな画面の中には、たしかに『オクトパストラベラー』のあの世界があった。

私はソーシャルゲームがなかなか続かないタイプだ。ハマると毎日を支配され、スタミナの回復時間に急かされている気分になり、そのうちにパンクしてゆっくりとフェードアウトしていってしまうことが多い。『大陸の覇者』にはスタミナの概念がなく、日課や週課も最低限。ストーリーは進めたいときに一気に進めることができるので、やりたいときにやりたいだけプレイすればいい。この距離感が心地いい。

守るべきもののために命を燃やす人々。その願いはめぐり、やがて世界を動かしていく。『大陸の覇者』はコンシューマー版に勝るとも劣らない、スマートフォン向けシングルプレイRPGの可能性を感じるタイトルだった。私にとって、今年一番の思い入れのあるタイトルである。

by. Aki Nogishi

『ライフ イズ ストレンジ 2』

――初回プレイで燃え尽きるほどの密度

開発元: DONTNOD Entertainment

販売元: スクウェア・エニックス

対応機種: PC/PlayStation 4/Xbox One

『ライフ イズ ストレンジ 2』は、選択を重ねて物語を進めるアドベンチャーゲーム。シアトルに住む兄弟のショーンとダニエルが、ある事件をきっかけに2人きりでメキシコのプエルト・ロボスを目指す、過酷な旅を描いた作品だ。なお、前作『ライフ イズ ストレンジ』とはストーリーに大きな繋がりはないため、本作からでも問題なくプレイできる。

本作の操作キャラクターは兄のショーンだが、ショーンとして選んだ選択肢は弟のダニエルにも大きく影響が及ぶ。ひとつの選択が、常にショーンとダニエルそれぞれに影響するのだ。ときには、ショーン自身の楽しみや幸せと、ダニエルのためになることを天秤にかけなければならない場面もある。全編に渡り、「何を得て、何を捨てるか」選ばせる難しい選択が続く。

複数のエンディングがある作品をプレイする際、一度クリアした後に初回とは別のエンディングを目指して再度プレイする方は多いのではないだろうか。本作の場合、筆者はそれができなかった。初回のエンディングに納得したということもあるが、それよりも、道中で選んできた選択肢に後悔がなかったという理由が大きいように思う。他のエンディングを含め、見逃したであろうシーンや選ばなかった選択についても、「見ないことを選んだ」と言える。過不足なく、選択が尊重されたと感じられるプレイ体験だった。本作に関しては、「逃して損をすること」がないのではないかとも感じる。

理想のエンディングを目指すために選択肢を選ぶのではなく、プレイヤーの考え方にエンディングがついてくるような作品だと感じる。選択のたびに「何を大切にするか」を強く意識させられ、その思いに沿ってエンディングにたどり着く。切なさ、安心、寂しさ、泣いている理由がわからなくなるほど入り混じる感情と、大きな達成感があった。

by. Maho Ikemi

『Ori and the Will of the Wisps』

――ここで終えて良いんじゃないかと穏やかな気持ちで思えた

開発元:Moon Studios

販売元:Xbox Game Studios/iam8bit

対応機種:PC/Xbox One/Nintendo Switch

前作『オリとくらやみの森』は、程よく歯ごたえのあるバトルや、プレイヤーのスキルを要求するレベルデザイン、美しいビジュアルや音楽、そして感動的な物語が揃った、非常に満足度の高いメトロイドヴァニア・アクションゲームだった。続編『Ori and the Will of the Wisps』は、そうした要素を維持した上で、大きくスケールアップした作品だといえる。

まず、武器や能力の種類が増えたことで、それを活かせるかたちにステージのバリエーションも豊かに。たとえば、新能力のグラップルなどによって縦方向への広がりが生まれた。ステージ内の特定区間を走りタイムを競う精霊レースも新要素のひとつで、あらゆるアクションをフル活用する楽しさに繋がっていると共に、前作にはなかったやり込み要素となっている。

前作とのもっとも大きな違いというと、NPCが多数登場し会話できることだろう。NPCはサブクエストをくれることもあり、そのクエストはマップの隅々まで探索するきっかけとして機能し、その中では小さな物語に触れることも。多少“お使い”感はあるものの、会話してみればどのキャラクターも魅力的なため許せてしまう。またNPCは、重厚なメインストーリーに絡むこともある。主人公オリの旅を導き、時に感情を揺さぶられる場面もあり、物語と世界観に深みをもたらす役目を果たしているのだ。

こうした各種要素により、本作のゲーム体験は期待していた以上だった。そのような素晴らしいゲームに出会ったなら、さらなる続編をプレイしたいと思うのが普通だろう。しかし、不思議とそのような感情は湧かなかった。それは充実した内容だったということもあるが、物語も大きく関係していると感じる。詳しくは触れないが、ここで終えて良いんじゃないかと穏やかな気持ちで思えたのだ。そうした出来事もあり、本作は今年もっとも心に残る作品であった。

by. Taijiro Yamanaka

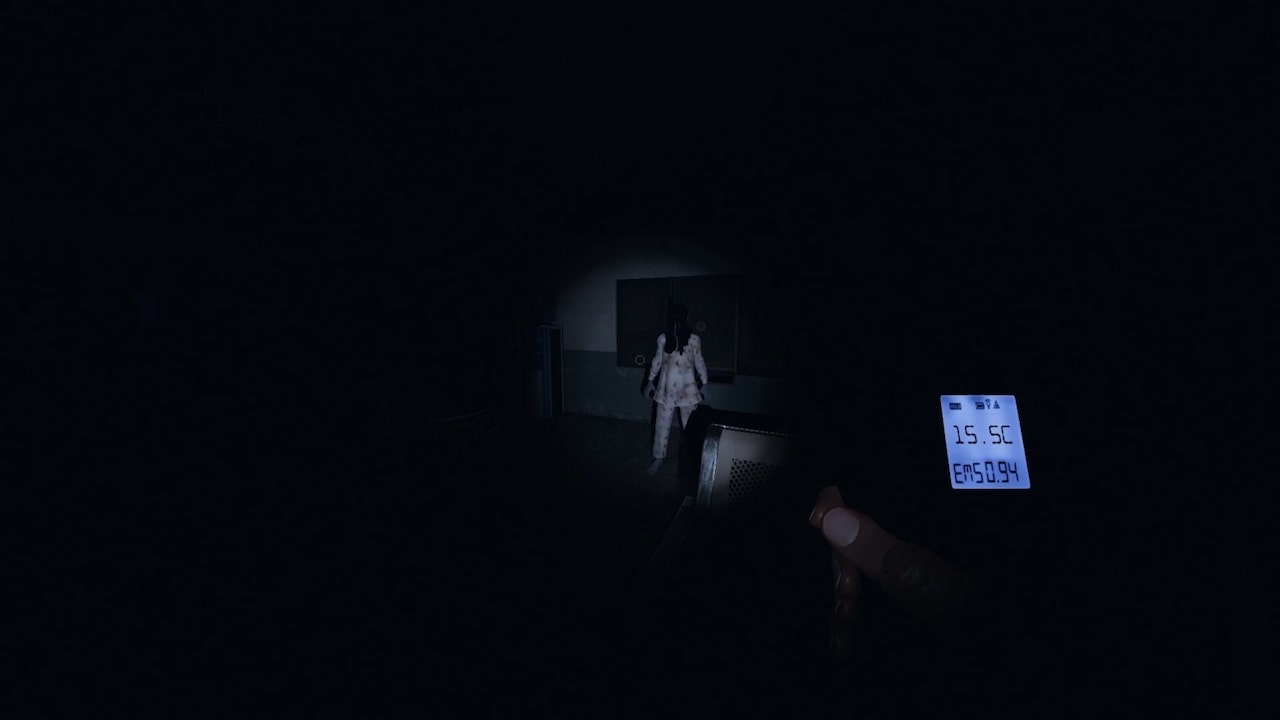

『Phasmophobia』

――恐怖のオカルト調査員体験

開発元・販売元:Kinetic Games

対応機種:PC

「最近Twitchでとあるホラーゲームが人気らしい」という口コミが本作との出会いだ。聞くや否や購入し、友人を誘いプレイ。本作は最大4人のCo-opプレイに対応している。数時間でひととおりのコンテンツに触れられるボリュームであったが、近年でもっとも没入感高く、感情むき出しで遊べたゲームだったので紹介したい。

プレイヤーは呪われた物件を調査する捜査員。ごく普通の民家をはじめ、森の中の別荘、廃校となったハイスクールや精神病棟などさまざまなロケーションを訪れる。物件に巣食う霊的存在の正体を突き止めるのがプレイヤーのミッションである。

本作に登場する霊的存在にはいくつかの種類があり、それぞれ行動パターンや周囲に及ぼす影響が異なる。たとえば、複数人が近くにいると、超常現象を引き起こすことをやめてしまう内気な霊「シェード」。ほかにも壁を透過し移動する「レイス」や何の前触れもなく捜査員たちに襲いかかってくる「デーモン」などさまざまだ。そういった霊ごとの特徴を踏まえつつ、正体を絞り込んでいく。

調査に向かう物件はどこも非常に暗く、懐中電灯で照らさなければ足元も見えないほど。ライフラインは生きているため、部屋の明かりも灯すことはできる。しかし数か所同時に灯すだけで、ブレーカーが落ちる何とも貧弱な仕様である。くわえて、霊はもちろん調査に協力的ではない。突然点けていた明かりを消す、物を動かす、足音を立てる、捜査員たちの耳元で囁き始めるなど、あの手この手で恐怖心を駆り立ててくるのだ。長居をすることで、霊に直接命を狙われるハンティングモードというのも存在する。恐怖と時間とたたかい、謎解きをしていかなければならない。

そんな霊的存在の捜査員としての活動を、非常に没入感高く体験できるのが本作だ。価格は通常1420円と体験に見合わぬ安さ。1月6日まで10%オフのセールも行われているため、ぜひ手にとってみてはいかがだろうか。

by. Tadashi Harao

『Craftopia』

――名作になれるポテンシャル

開発元・販売元:POCKET PAIR

対応機種:PC

『Craftopia』は、なんというか欲張りなゲームだ。「俺達の好きなゲームを全部一つにまとめてみたい」という挑戦的なコンセプトがアリアリと感じられる。『Minecraft』の大規模Modパックなどはかなり『Craftopia』の目指すところに近いのではないかと思う。高い理想に開発能力が実際に追いつくのかどうかは難しいところだとは思うが、期待はしてみたい。

早期アクセス開始後の数日間プレイした『Craftopia』は、それこそギリギリゲームの体を成しているようなものであった。ある意味、正しい意味での早期アクセスとは言えるのかもしれない。自動化要素、建築要素、農業要素、ハクスラ要素、あらゆるものが「さわり」だけ実装されている感じだ。仮実装されていたマルチプレイは非常に不安定で、普通にプレイしているだけで遭遇する怪現象・珍減少の数々にはかなり笑わせてもらった。突然同期ズレし世界へ一切干渉できなくなったり、ワールドへのログイン時に何故か地中に埋まった状態でスポーンしたり、ボスがHP0のまま彷徨っていたり、3Dアクションゲーム特有のバグというのはどうしてこうも笑えるのだろうか。「イロモノ枠」として遊ばせてもらった感覚は否めないが、本作は今もアップデートを重ねて順調に進化していくと聞く。きちんと作り込めば間違いなく名作になれるポテンシャルを感じられる作品ではあった。今後のアップデートや正式版リリースにも期待しつつ、来年の春あたりにまた気が向いたらプレイしてみたいとずっと思っている。

by. Mizuki Kashiwagi

『Teardown』

――大胆な破壊と緻密な脱出

開発元・販売元:Tuxedo Labs

対応プラットフォーム:PC

一体どんな内容なのか。破壊大好きな私にとって『Teardown』は、開発者がティザー映像を公開した当初から気になるタイトルであった。建物の支えを破壊するだけの短い映像であったが、「ボクセルな世界でここまでリアルな破壊表現が!?」と驚いた思い出がある。一方、その破壊がどのようにゲームに落とし込まれているのかは分からず。しかしだからこそ、いかにも実験作という雰囲気を漂わせる、ある種ミステリアスな『Teardown』に私の好奇心はそそられたのだ。それから1年ちょっと経ち、今年。何とリリース日が発表された。それも13日後には遊べるという。リリース当日、私は一切の迷いなく本作をカートに入れた。

では、実際に遊んでみてどうだったのか。これが思いのほか、ゲームシステム面が練られていて感銘を受けた。ミッションごとに設定された目標を限られた時間内に達成し、脱出する。あくまで派手な破壊要素はそのための手段であり、ゲーム中はどこをどう破壊すればスムーズに事が運ぶのかを考えなければならない。さながらパズルゲームのような体験に、私は本作のもつ意外性とポテンシャルの高さを感じずにはいられなかった。決して破壊表現だけに頼らない姿勢。さらに早期アクセスながらも十分なボリューム。私がリリース前から抱いていた期待に応えるどころか越えてきた。そうした理由から、作品の今後を応援したい気持ちも含め、今回『Teardown』を思い入れのあるゲームとして挙げさせて頂く。

by. Nobuya Sato

『ベオグラードメトロの子供たち』

───孤独と暗黒の青春サイコサスペンス

開発元・販売元:Summertime

対応プラットフォーム:PC

主人公のシズキは、セルビアの首都ベオグラードへ引っ越してきた無能力者の少年だ。彼は孤独である。学校では季節外れに編入してきたこともあってか、クラスには馴染めていない。家に帰れば母はいるものの、彼女は妹のジーマに執着しており、精神を病んでいる。一方の父もロシアに住んでおり、時折帰ってくると母と口論ばかりしている。彼には学校にも家にも居場所がなく、孤独な日々を送っていた。そんなある日、家を飛び出して彼が迷い込んだ先が、建設中の放棄されたベオグラードメトロ───能力者や浮浪者が集う、外れ者たちの居場所だった。

半年後、彼は能力者のデジャンと仲良くなり、疎外感を感じつつもベオグラードメトロへ出入りするようになっていた。シズキには能力はないものの、機転は利き行動力もある。デジャンには父の仇を探すという目的があり、シズキの頭の良さは目的を達成する上で役に立った。そんな折、これまで能力者たちを狩っていた製薬会社ゴールデンドーンが能力者の雇用を表明。同時期にシズキはゴールデンドーンの令嬢マリヤと出会い、彼女に一目惚れしてしまう。能力者を巡って揺れ動くベオグラード。復讐と青春。激しくも輝かしい夏の日々。孤独な若者たちは、動乱の中を転がり落ちていく。

本作はたぶん、孤独で、不器用で、生きづらさを抱えたどうしようもない人間の物語だ。それぞれ事情を抱えたキャラクターたちは魅力的で、各話ごとに能力者にスポットがあたり、ルールのある能力バトルが繰り広げられる。BGMも情緒があり、スチルと一緒にシーンを盛り立てる。また、本作は数年後のシズキがベオグラードメトロでの日々を描いた脚本であり、要するに語り手が信用できないので考える余地がある。ただそれらの要素よりも、暗いのにさほど重くない本筋の物語が心に刺さるもので。なんというか、不器用な彼らのことが忘れられなかった。

by. Keiichi Yokoyama

『Paradise Killer』

――ヴェイパーウェイヴ・コズミックホラー

開発元:Kaizen Game Works

販売元:Fellow Traveller

対応機種:PC/海外Nintendo Switch

「何 the hell?」という妙に日本語混じりの台詞が耳に残る、猛烈に癖が強いヴェイパーウェイヴ・オープンワールド推理ADV。人間の精神を異星神に捧げる不老不死の信者たちが、人間たちを異次元空間内の人工島に連れ去り、奴隷として強制労働させた挙句、儀式の生贄として虐殺している。主人公はそんな鬼畜な信者共の一人。とある殺人事件の捜査を託されたレディー探偵である。

人工楽園島を一人称視点で自由に移動し、住民への事情聴取や犯行現場周辺の調査など、自らの足を使って情報を掴み、推理を進めていく。住民の動機やアリバイを探り、真実にたどり着いたと思ったら、いつでも裁判編に突入してよい。自分が思う真実に沿って犯人を選び、罰するのだ。オープンエンドな設計ゆえに、遊び手によって証拠を集める順序や、論理を組み立てるまでの道筋が異なる。推理ADVとしての新鮮味と独特の世界観があわさり、印象深いゲーム体験を届けてくれた。

ヴェイパーウェイヴ特有の奇妙な日本観、シティ・ポップを意識したサウンドトラック、「ジョジョ」的なハイファッション、創造と破壊を繰り返す歪んだ楽園、階級格差、渦巻く陰謀、世界設定に組み込まれたコズミックホラーなど、無数のエキスを含有。ポップなビジュアルに反して残酷で狂気に満ちた世界は、遊び手を惹きつける妙味がある。なお完璧な楽園を目指し作られた第24・25の島という設定は、おそらく『シルバー事件』を意識したものだろう。真実と事実は同じなのか、という聞き覚えのある問いかけも鍵を握る。

世界観を掴むのに時間がかかり、ストア情報を見ても中身が分かりづらい。それでもSteamのユーザーレビューは現状96%好評。実際に遊んだ人々からの評価はかなり高い。主要メンバー2人の小さな開発チームが、好きなこと、やりたいことを詰め込み、それが遊び手にしっかりと受け入れられている、2020年屈指のインディー作品だ。

by. Ryuki Ishii

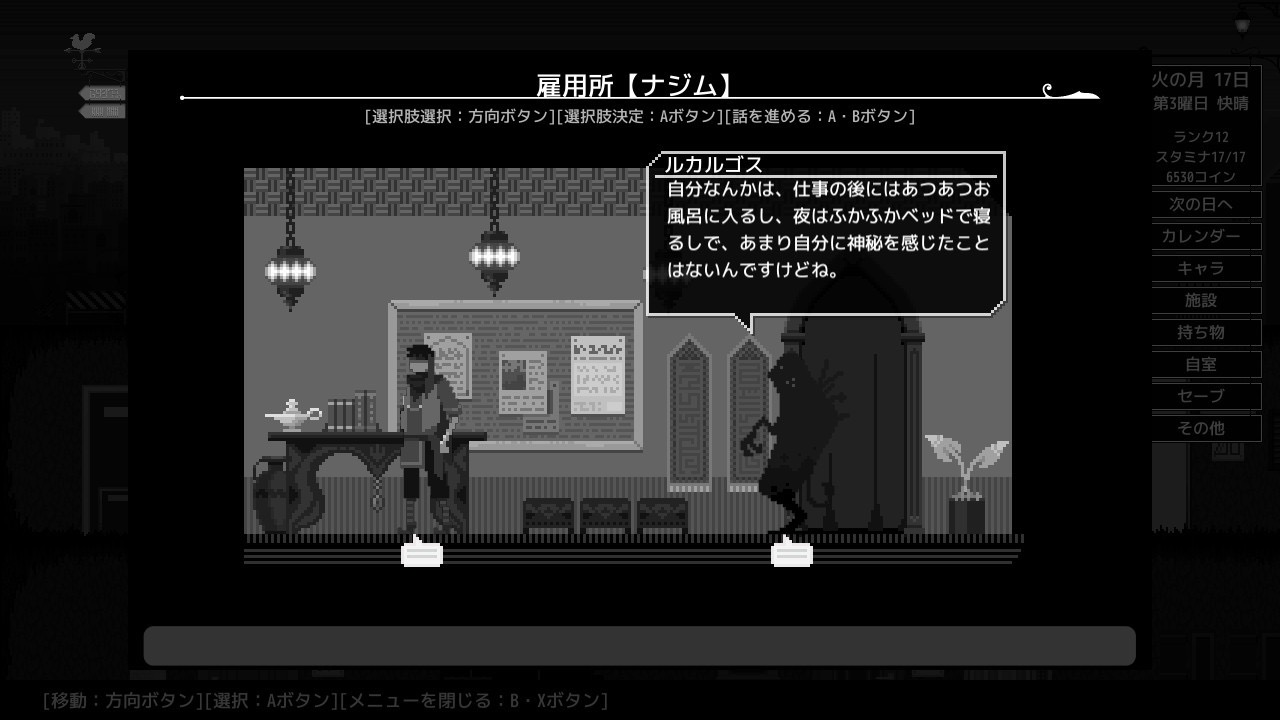

『ヘルズ・ハイ・ハーモナイザーズ』

――地獄という名の、異邦の下町

開発元:Dear Done Dead

販売元:PLiCy

対応機種:PC/Mac/Nintendo Switch

ミニチュアが人をワクワクさせるのはなぜだろう。小さな空間に、あたかも人が暮らしているかのような生活感が詰まっているのを見ると、否応なしに感歎させられてしまう。『ヘルズ・ハイ・ハーモナイザーズ』を遊んだときの感動は、暮らしの気配がたっぷり漂う極小のパノラマを見ているときの心持ちに似ている。

『ヘルズ・ハイ・ハーモナイザーズ』は、地獄の管理者「調和者(ハーモナイザー)」として労働する生活シミュレーションゲームだ。死者の世界はどこか能天気な変わり者ばかり。勤労・サボり・ときどき反乱などを起こす問題児たちを相手に、ゆるく地獄の平和を守るのだ。

モノクロームのドット絵や簡素なUIから構築されるゲームは非常にミニマル。しかし、それに反してシンプルなデザインから匂い立つ世界観は濃厚で掴みどころがない。死者に色を与える研究室、名前をもたない沙漠の民、畜舎で飼われるかわいいキャベツ。突拍子もない夢見心地な雰囲気が、まるで異国の路地のように漂っている。ドラマチックなストーリーではなく、圧倒的な量の細部のテキストによって地獄の生活感が描かれているのだ。手にとってまじまじと見つめることはできるけれど、すべてを見尽くすことができないほどに奥深い。こぢんまりとした作りの中に繊細な世界観を詰め込んだ『ヘルズ・ハイ・ハーモナイザーズ』は、まさに画面の向こうのミニチュアのように愛おしい。

by. Yuki Kurosawa

『Ghostrunner』

――1000回死んだ、敵も自分も一撃必殺の高難易度アクション

開発元:One More Level/3D Realms/Slipgate Ironworks

販売元:505 Games/All in! Games

対応機種:PC/PlayStation 4/Xbox OneおよびNintendo Switch(1月28日発売予定)

『Ghostrunner』はサイバーパンクな世界が舞台の、一人称視点パルクールアクションゲームだ。主人公は記憶を失ったサイバー忍者「ゴーストランナー」。アーキテクトなる人物の声に導かれて、人類最後の居住地であるダーマタワーを駆けあがっていく。武器は刀一本だけ、敵も自分も一撃必殺という、高難易度ゲームとなっている。

パルクール要素はスライディングや壁走りをはじめ、空中ダッシュ、グラップリングフック、ジップラインなど豊富なギミックが揃っている。こうしたギミックを駆使してゴールを目指す。敵は拳銃を撃ってくるだけのギャング、片腕を強化したサイボーグ、シールドで正面を守る敵や、流暢な日本語を話す忍者が登場。配置された敵による銃撃は弾速が遅めの設定。全方向へ可能な空中ダッシュを利用して、避けることができる。

避け損なって死んだとしても、直前からすぐリトライ可能だ。ステージにはチェックポイントが大量に用意されており、ちょっと進むとすぐチェックポイントとなる。死亡時のロードがまったくないので、ストレスを感じさせない仕組みだ。汚いスラム街や、妖しく光るネオン、謎の漢字の看板など、サイバーパンクらしい景観も楽しい。2020年のゲームにしても大変美しいグラフィックであり、なおかつPC版は動作が軽快である。高フレームレートのおかげで、高速で移動しながら街の景色を鑑賞できる。

ゲームプレイは全17ステージで、プレイ時間は長くて8時間くらいだろう。敵を一刀両断したとき、格好よくパルクールできたときは爽快。クリアするまでに1000回以上死んだものの、試行錯誤の楽しさが感じられるゲームだった。

by. Kaisei Hanyu

『サイバーパンク2077』

――物語主導のRPGにおける極点

開発元:CD PROJEKT RED

販売元:CD PROJEKT RED/スパイク・チュンソフト(PS4パッケージ版)

対応機種:PC/PlayStation 4/Xbox One

確かにコイツは問題児だ。現行機に対する最適化不全の問題や、オープンワールドゲームならではの多発するCGバグ、低いアクセシビリティ。素行不良のpunk。だが私としては8年待った甲斐のある、愛すべき作品へと仕上がっていた。『サイバーパンク2.0.2.0.』を原作とし、ニューロマンサーイメージの世界観がインタラクティブ可能な形で再現されたことをはじめ、ジョニー・シルヴァーハンドを筆頭とした魅力的なキャラクターたちが織りなす、倫理観が崩壊したことに由来した興味深い各々の人生譚。ストーリーテリングメインのリニアなRPGでありながら、ビルド由来の多彩なアクションと、豊富な会話中の選択肢が織りなす、徹底的に非リニア志向のゲームプレイを完全に作品の中へ落とし込んだCD PROJEKT REDのその手腕。暴力と快楽が支配する世界観からして、決して万人受けするウェルメイドな作品ではないが、誕生という明確な始まりと逃れられない死。その間に敷かれた無限の道筋。人生というテーマを見事ゲームの中で再現する『サイバーパンク2077』は、まさに物語主導のRPGにおける現行の極点に至ったと言っていい作品だろう。だが同時に、本作のシステムが既存の部品を組み上げて成立していたが故に、やれることはすべてやったと、個人的なオープンワールドゲームのベンチマークとなってしまった感が拭えない。だがジョニーは言っていた。思い出にいつまでも執着している人間は進歩がないと。来年のオープンワールドゲームにも存分に期待したいところである。

『ファイナルファンタジーVII リメイク』

――珠玉の問題作

開発元・販売元:スクウェア・エニックス

対応機種:PlayStation 4

筆者にとって、『ファイナルファンタジーVII リメイク』をベストと位置付けるのは困難だ。そもそもリメイク作品であり、オリジナル版の体験を遊んだユーザーとそうでないユーザーで、体験が大きく異なってくる。さらに分作であることも、評価の障害になってくる。続きがあることを前提とした作品を、現時点ではっきり評価してよいのか。この観点については賛否あると思うが、少なくとも未プレイならば、完結していないリメイク作品がベストにあげられることに、違和感を抱くかもしれない。

同作は称賛をするにしても否定するにしても、そもそもゲームの核の部分に触れなければならない。しかしそこに触れることで、未プレイヤーは体験が損なわれてしまう。語ることすらも難しいゲームなのだ。どのように褒めようとも、核に触れなければ空虚。評価することも語ることも難しい、ある意味では大問題作なのだ。

しかし本質な語りが抑圧されている状態でありながら、これほど高い評価を受けているというだけでも、『ファイナルファンタジーVII リメイク』の魅力は伺い知れる。正直なところ筆者はオリジナル版をさほど好きではない。リメイク版も、サブクエスト群は煩雑だと感じたし、戦闘の爽快感も特筆すべきものはない。しかし、クリア後はこのゲームが何よりも好きなゲームになった。2020年遊んだ中でも、飛び抜けてお気に入りだ。しかし、何がそんなによかったのか、語ることはできない。ヒントすらも出すことができない。『ファイナルファンタジーVII リメイク』とはそういうゲームなのだ。なので、本作を2020年のベストゲームと位置付けることはできない。歪で語れないのだ。しかし筆者にとってはかけがえのない宝石のような作品。エンディングテーマソング「Hollow」が流れた瞬間湧き上がったあの感情は、クリアして半年以上が経った今でも、鮮明に覚えている。

by. Ayuo Kawase

その他のAUTOMATON年末企画はこちら。

12月28日〜12月31日にかけて1本ずつ掲載予定。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。