『ソニックレーシング クロスワールド』はレースゲームの新たな傑作。同じ展開は二度となくカスタマイズは無限大、驚きが連鎖する唯一無二のハイスピードレース体験

本稿では、「『ソニックレーシング クロスワールド』でしか体験できないですね」と断言できるような、さまざまな魅力を紹介する。

「こりゃあ『マリオカート』でよいですね」という言葉がミームのような広がりを見せたことは記憶に新しいだろう。キャラもののレースでギミックのあるコースを走ったり戦ったりする、自社作品同士で競合してしまうために、あくまでもクリエイター側が開発する必然性を問う言葉だ。しかしながら、一部のユーザーが類似ジャンルの作品に対して、この言葉を誤って引用するケースも散見される。

ならばユーザーの立場で断言しよう。「こりゃあ『ソニックレーシング クロスワールド』でしか体験できないですね」。筆者はカジュアルなパーティー系のレースゲームから、フォトリアルなオープンワールドレースゲームまで好んでプレイするが、本作はそれらでは体験できない魅力に溢れているのだ。クロスプラットフォームで白熱するレースはもちろん、コースステージが丸ごと変化するクロスワールド、走りが変化するガジェット、自由度の高いマシンカスタマイズ、キャラクター同士の賑やかな掛け合い、さらには多彩なコラボキャラクターなど、魅力を挙げればキリがない。

『ソニックレーシング クロスワールド』のこれらの要素に共通するのは「驚き」だ。その驚きはレース中の演出やギミックにとどまらない。本作のあらゆる要素がプレイヤーに予想もしない展開や、思わず声を上げてしまうような瞬間を生み出している。本稿ではセガより提供いただいたSteam版のプレイにもとづき「驚き」をお伝えしていこう。

同じレースは二度とないトラベルリング

本作は『ソニック』シリーズのキャラクターたちで3周を競うレースゲームだ。コース上にはアイテムが配置されており、スピードアップや攻撃をするアイテムや、下位であれば無敵の高速ダッシュなど強力なアイテムが出やすくなる。カーブではドリフト(チャージ)することでゲージを溜めてダッシュ、ジャンプ中は左スティック入力でエアトリックすることでダッシュする。ドリフトをすぐ逆に切り返せばゲージを継続して溜めるというテクニックはあるものの、これだけなら「『マリオカート』でよい」と思ってしまうかもしれない。

しかし、本作最大の特徴である「トラベルリング」がその考えを全否定する。2周目にトラベルリングに飛び込み、コース全体が「クロスワールド」へと丸ごと変化するのだ。そもそも本作には24種のメインコースが収録されており、いずれもバラエティに富んでいる。遊園地や工場、過去作をオマージュしたコースなどでそれぞれギミックが違うのはもちろん、コースごとに異なるノリノリのBGMも流れる。一つのコース中で陸海空に切り替わるのも特徴で、メインコースを走るだけでも十分に楽しいのだ。

そのうえで、2周目には15種のクロスワールドが用意されており、メインコース以上に驚きの詰まったコースとなっている。巨大なクラーケンが暴れる海賊船ステージや炎の龍が飛び交う宇宙ステージなど、もはや異次元のアトラクションだ。クロスワールドは1周目1位のプレイヤーがランダムな2択から選択できるかたちとなっており、どのコースが選ばれるのかはその時になるまで分からない仕様。つまり、予測不可能なので毎回新鮮に驚きながら走れるわけだ。コースが丸ごと変化するにもかかわらずロード時間が一切ないことも驚愕ポイントだろう。

そして、3周目に戻ってくるメインステージでも変化が起こる。1周目よりもコース上に配置されるダッシュパネルやアイテムが増えたり、新たなショートカットルートが開通していたりするのだ。この変化パターンも複数存在。また、2周目にはランダムにカオスな変化が起こるフィーバーゲートも出現する。さらに、オフラインのグランプリモードをすべてクリアすると、2周目のトラベルリングでメインコースも選ばれるようになる。つまりメインコース24×全コース39の936パターンのトラベルリングに加え、2周目のフィーバー、3周目のコース変化により、同じ3周を走ることは、ほぼないのだ。

コースがランダムに変化し、アイテムもあるとなると運要素の強いレースゲームに思うかもしれない。初見のコースであればそういう側面があることは否めない。しかし、全39の“コース形状”は基本的に変化しないため、やはり何度も走ることで最適な曲がり方やドリフトの切り返しテクニック、走りやすいルートを学習することで速く走れるようになっていく。

また、本作ではアイテムによる攻撃も、さまざまな方法で対処することが可能。たとえば上から落ちてくる攻撃はブーストアイテムを使うことで避けることができる。攻撃に対して対策できるアイテムを持っている場合はUIが表示されるため、アイテムの使いどころも学習できるのだ。こうした要素により運よりもテクニカルな要素の多いレースゲームとなっており、技術を磨くことで安定して上位に食い込めるようになるはずだ。

なお、15のクロスワールドはメインコースに比べて走る機会が少ない。タイムトライアルモードでは1つのクロスワールドを3周走れるため、ここで練習することで速く走れるようになるだろう。ちなみに、各コースは背景まで緻密に描かれ、巨大な生き物や乗り物がダイナミックに動くことも本作の特徴なので、タイムトライアルモードでゆっくりとステージ観光するのもおすすめだ。

走りが変化するガジェットと独自の見た目を作れるマシンカスタマイズ

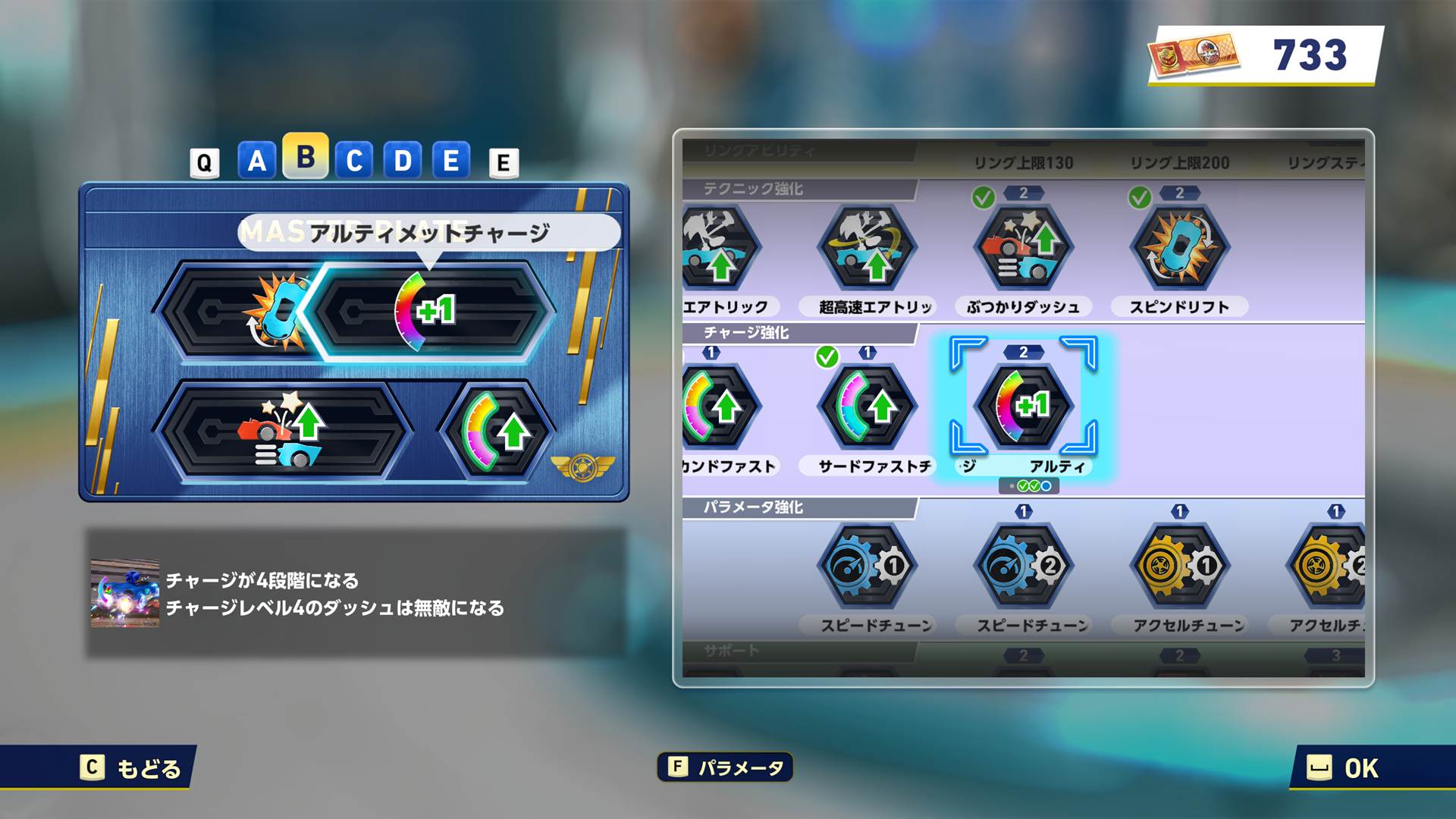

ドリフトやアイテムなどの基本的な技術だけでも楽しめるのだが、本作には走行性能が激変する「ガジェット」システムが用意されている。ガジェットにはさまざまな特殊能力とコストが設定されており、最大6枠となるガジェットプレートに配置することで能力を発揮する。なお、ガジェットの枠はレースのプレイ回数によりアンロックされるため、まずはオフラインのグランプリモードをプレイしてアンロックするといいだろう。

たとえば、ドリフトチャージが早くなるガジェットは誰もが一度は使う定番ガジェットだ。これに、ドリフト中に回転することで相手を弾き飛ばすガジェット、相手にぶつかった時にダッシュするガジェットを組み合わせることで、ドリフト中に妨害しながらダッシュするようなドリフト特化ビルドが完成する。ドリフトチャージ段階を1段階上げるガジェットも付けたいところだが、いずれもコスト2となっており、ガジェットプレートは3×2という枠のため採用できないところも悩ましくて楽しいところだ。

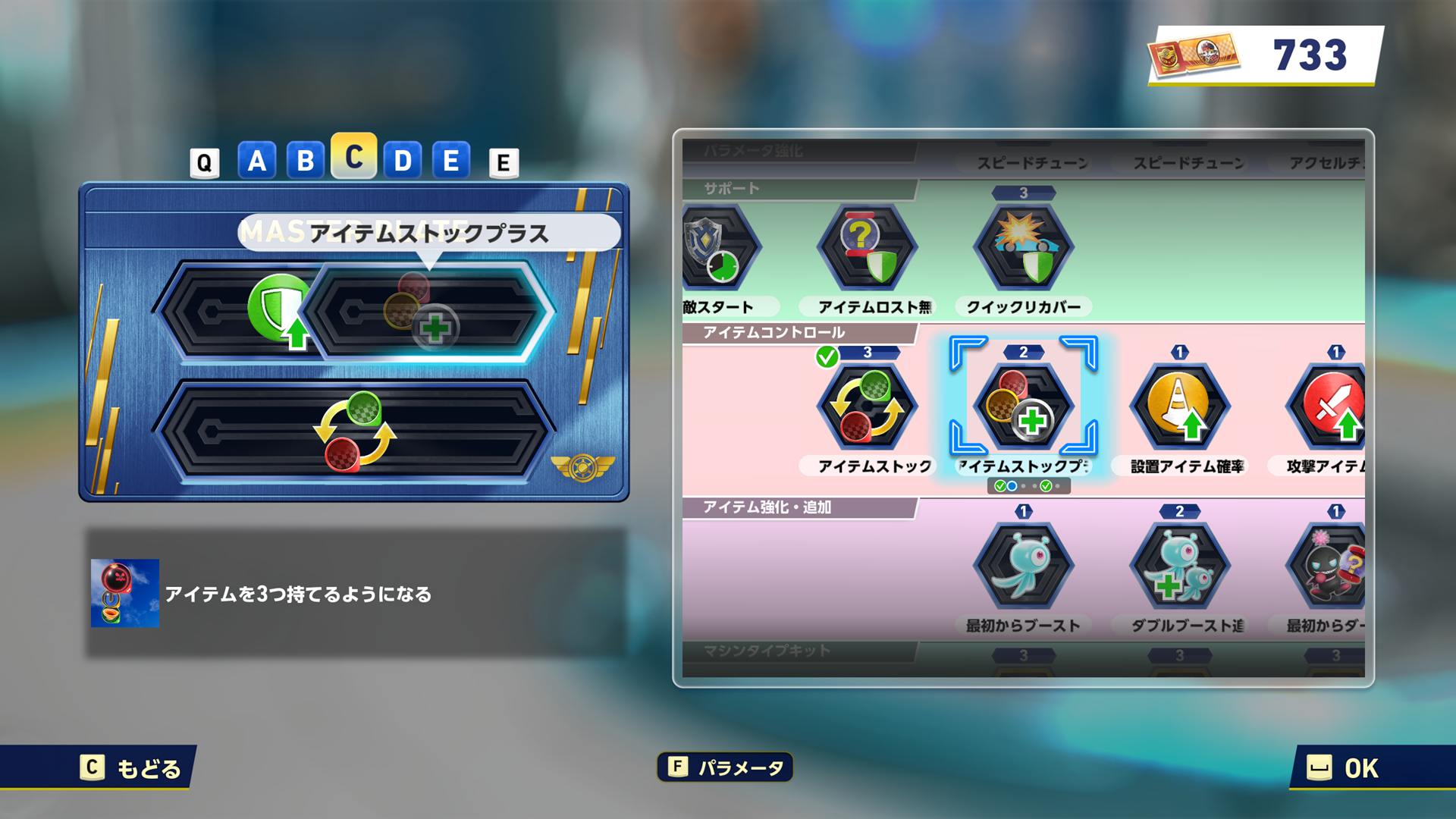

また、本作ではアイテムを2つ持てるのだが、コスト3のアイテムストックトレードのガジェットを付けるとボタンを押して使用アイテムを交換することができる。つまり、防御アイテムを一度手に入れれば交換することで温存できるわけだ。これに防御アイテム確率アップのガジェットを組み合わせれば防御特化ビルドの完成だ。さらにアイテムを3つ持てるガジェットも組み合わせたいところだがコストが足りない。悩ましくも細部まで練られたバランスと言えるだろう。

ほかにも、最高速が上がるリングを集めやすいリング収集ビルド、エアトリックを強化するエアトリック特化ビルド、攻撃アイテムを強化するアイテム特化ビルドなどを作れるほか、70種類を超えるガジェットには、マシンのパラメータを変化させるものも存在する。

本作のキャラクターはすべてのマシンを操作することができ、キャラクターとマシンそれぞれに、スピード、アクセル、ハンドリング、パワー、ダッシュという5つのパラメータが設定されている。筆者の体感では、それぞれのパラメータ変化による走行性能の差はごくわずかであっため、好きなキャラクターと好きな見た目のマシンで走っても問題ないだろう。しかし、パラメータを変化するガジェットを付けることで体感できるほどの走行性能の差が現れるのだ。ガジェットの付け替えによりまったく違う走りを実現できることに驚くほどだ。

そして本作では、マシンカスタマイズがとんでもなく充実していることも特徴。先ほどの5つのパラメータに特化したマシンごとに、本体前パーツ、本体後パーツ、タイヤを組み合わせることができる。この組み合わせだけで各マシンそれぞれ100パターン以上。また、コックピットを含めた10箇所ほどのカラーを選べるほか、メタリックといった質感も設定可能。さらに、前後それぞれに4枚のステッカーを貼ることができる。さまざまな企業とのコラボステッカーも用意されているため個性の発揮しどころだ。

カラーやステッカー配置まで含めたマシンカスタマイズの組み合わせはもはや無限に等しい。世界に1台だけの個性的なマシンを操り、70種以上のガジェットから自分だけのビルドを用意して、世界中のプレイヤーと競えるのだ。

レースゲームなのにわちゃわちゃが楽しいチーム戦

本作のメインコンテンツとしては、オフラインのグランプリとオンラインのランクマッチが用意されている。オフラインではローカルで最大4人のマルチプレイにも対応しており、ライバルCPUを相手に計8つのグランプリで優勝することが目的だ。また、オンラインでは現行機種ほぼ全てに対応したクロスプレイの対戦が可能で、レースでの順位に応じてポイントを獲得し、ランクを上げていくことが目的となる。先述したトラベルリングとカスタマイズにより、展開の読めない白熱したレースが楽しめる。

そのほかに、筆者おすすめのモードがオフラインのレースパークだ。レースパークではさまざまなルールのチーム戦や、最強アイテムしか出ない個人戦で、CPUのライバルチームに勝利することが目的となる。このチーム戦が革新的で楽しいのだ。

チーム戦では、4人3チームもしくは6人2チームでレースを競う。ソロプレイなどで足りないメンバーはCPUが担当。通常のレースのように上位を狙うだけでなく、よりリングを集める、グループ同士でタッチするといった特別ルールも設けられる。レース中はメンバー間が光でつながり、先導すればメンバーを引っ張り、メンバー同士でぶつかるとダッシュし、特別ルールの行動を取ることでチームゲージが溜まって高速ダッシュが発動する。そして、チームメンバーの順位に応じたポイントと、特別ルールを最もおこなったチームにボーナスポイントが入り、その合計でチームの勝敗が決するわけだ。

そもそも、レース中に協力できるようなレースゲームはほぼ存在しない。そのうえで、筆者はわちゃわちゃするようなゲームも好むため、積極的にチーム同士でぶつかっていくチーム戦は形容しがたいほどの新鮮で楽しいプレイ体験であった。また、オンライン対戦においても、新キャラクターが追加されるたびに「フェスタ」というチーム戦が開催され、30分おきに特別ルールが変わっていく。ネットワークテストでは野良マッチでもチーム戦がしっかり成立していることに驚き、勝っても負けても楽しいと言えるモードであったため、是非ともフェスタを楽しんでもらいたい。

キャラゲーにおける理想の掛け合い

最後に本作の掛け合いの素晴らしさをお伝えしよう。オフラインのグランプリモードにおいては、毎回ライバルキャラクターが選ばれ、プレイヤーが選んだキャラクターとの間で、レースの前後に組み合わせに応じた専用ボイスが用意されているのだ。それだけでなく、レース中にも攻撃を当てたり、ライバルを抜いたりなどによっても専用ボイスが発生。ボイスを聞くだけで関係性が分かるほどの豊富なパターンに驚くこと請け合いだ。

キャラクターが多数登場する、いわゆるキャラゲーにおいてボイス付きの掛け合いを求めるユーザーは多いだろう。筆者もその一人だが、たとえば格闘ゲームにおいては、戦いの前後の掛け合いはあっても戦闘中の掛け合いがあるものは少ないだろう。本作はレース中にも掛け合いがあるという理想形であり、ソロプレイであっても賑やかで楽しいのだ。『ソニック』シリーズのキャラクターを知らなくても、エミーやクリーム&チーズの掛け合いはあまりにも可愛く好きになれるはずなので、是非使ってみてほしい。

なお、本作には「初音ミク」や「ジョーカー」、「春日一番」など驚きのコラボキャラクターも多数登場予定となっている。コラボキャラクターには残念ながら掛け合いは用意されないので、グランプリモードでは『ソニック』シリーズのキャラクターを使い、コラボキャラクターはオンライン対戦で使うのがおすすめだ。もちろんコラボキャラクターでグランプリを遊んでも問題はないので安心してほしい。

『ソニックレーシング クロスワールド』はこれまでのレースゲームにない、いくつもの「驚き」に溢れた傑作だ。コースが丸ごと変化する「トラベルリング」は間違いなく本作でしか体験できないシステムだろう。レース自体もパーティーゲームのようにワイワイ遊べるほか、テクニカルに競えるオンライン対戦がクロスプレイに対応していることも見逃せない。発売後もキャラクターやコースが追加されるアップデートが予定されているため、新たな傑作レースゲームの成長を共に見届けてほしい。

『ソニックレーシング クロスワールド』は、Nintendo Switch/PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One向けに9月25日発売予定。PC(Steam/Epic Gamesストア)版は9月26日配信予定だ。 またNintendo Switch 2版はアップグレードパスという形で今年冬に販売開始予定。パッケージ版も2026年初頭に発売予定となっている。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。