『シャドウ・オブ・ウォー』レビュー。キャラクター自動生成機能「ネメシスシステム」は「物語」をいかに生みだすか?

「Middle Earth」シリーズにおけるキャラクター生成機能「ネメシスシステム」とは、一つのゲーム体験としてのストーリーの中で「物語の巨釜」と「料理人」の役割をどこまで「自動生成」に肩代わりさせることが可能なのかという、ビデオゲームだけではなく「ストーリーテリング」という概念そのものに関わる非常に重大な挑戦である。

『巨影都市』レビュー。なぜ「にせウルトラマン」なのか、フルプライスタイトルで真摯に成し遂げられた“正気ではないセンス”

滅多にないことだが、『巨影都市』をプレイしているあいだ、ゲームの内容のことよりも遥かに強く「この企画はどうやって通したのだろう?」という素直で率直な疑問について考え続けた。この企画を考えた人間がどういった方向性で、会社の上層部にプレゼンをしたのかという疑問。そしてこの企画にゴーサインを出した人間は一体どういった損得勘定をしたのか。

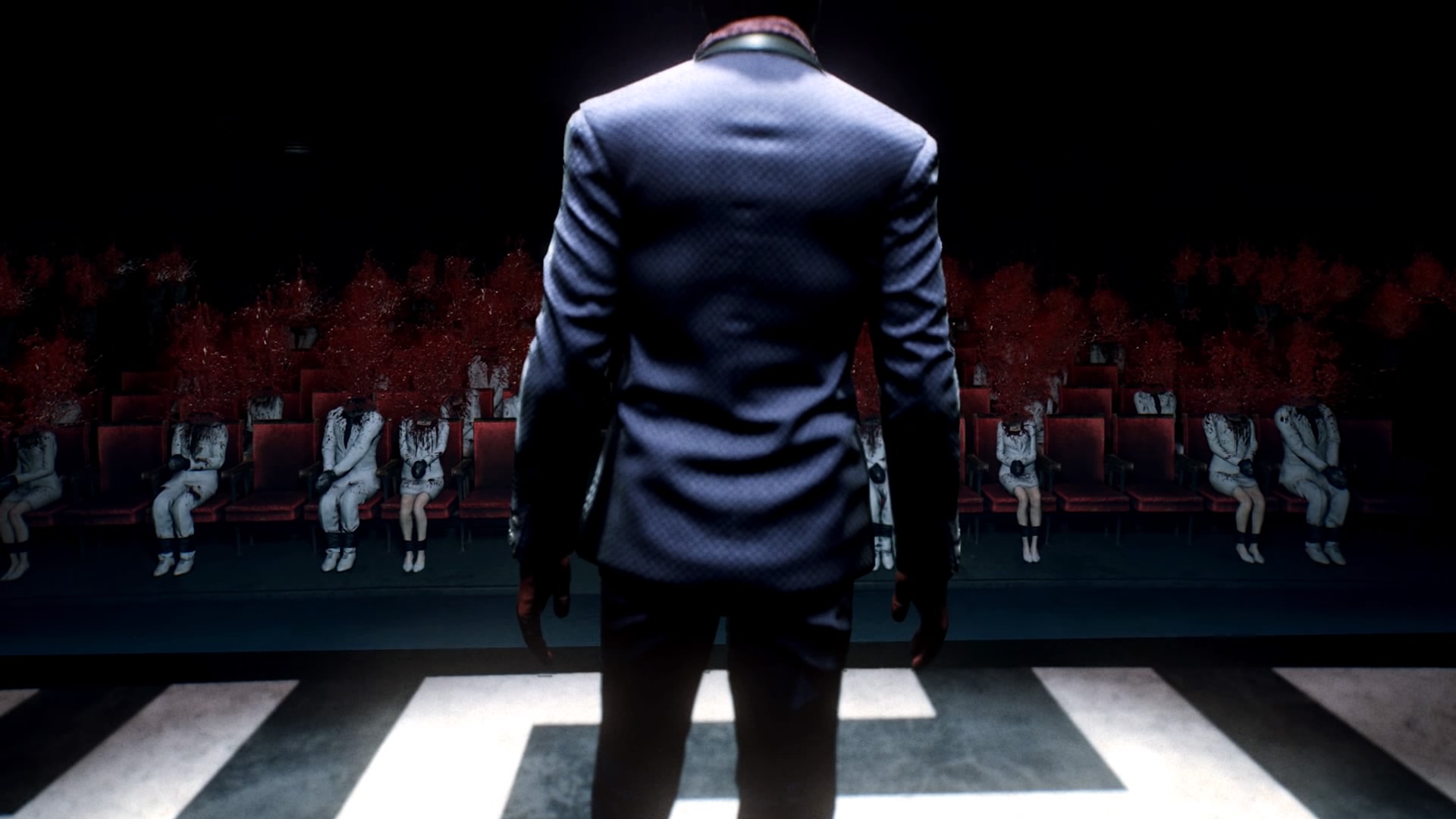

『サイコブレイク2』レビュー。「探索アクションの面白さ」と「恐怖」を両立させる優れたホラーゲーム

結論を先に言えば『サイコブレイク2』はホラーゲームとして成立しており、その上でゲームとしてあらゆる面で高水準でまとまっている。それは前作で与えてしまった多くの情報が、続編のゲームプレイにおいてどう不利益に働くのか考え抜き、同時にゲームとしての完成度をどう高めるかを貪欲に追及した絶妙なバランス感覚の結実と呼んでいいだろう。

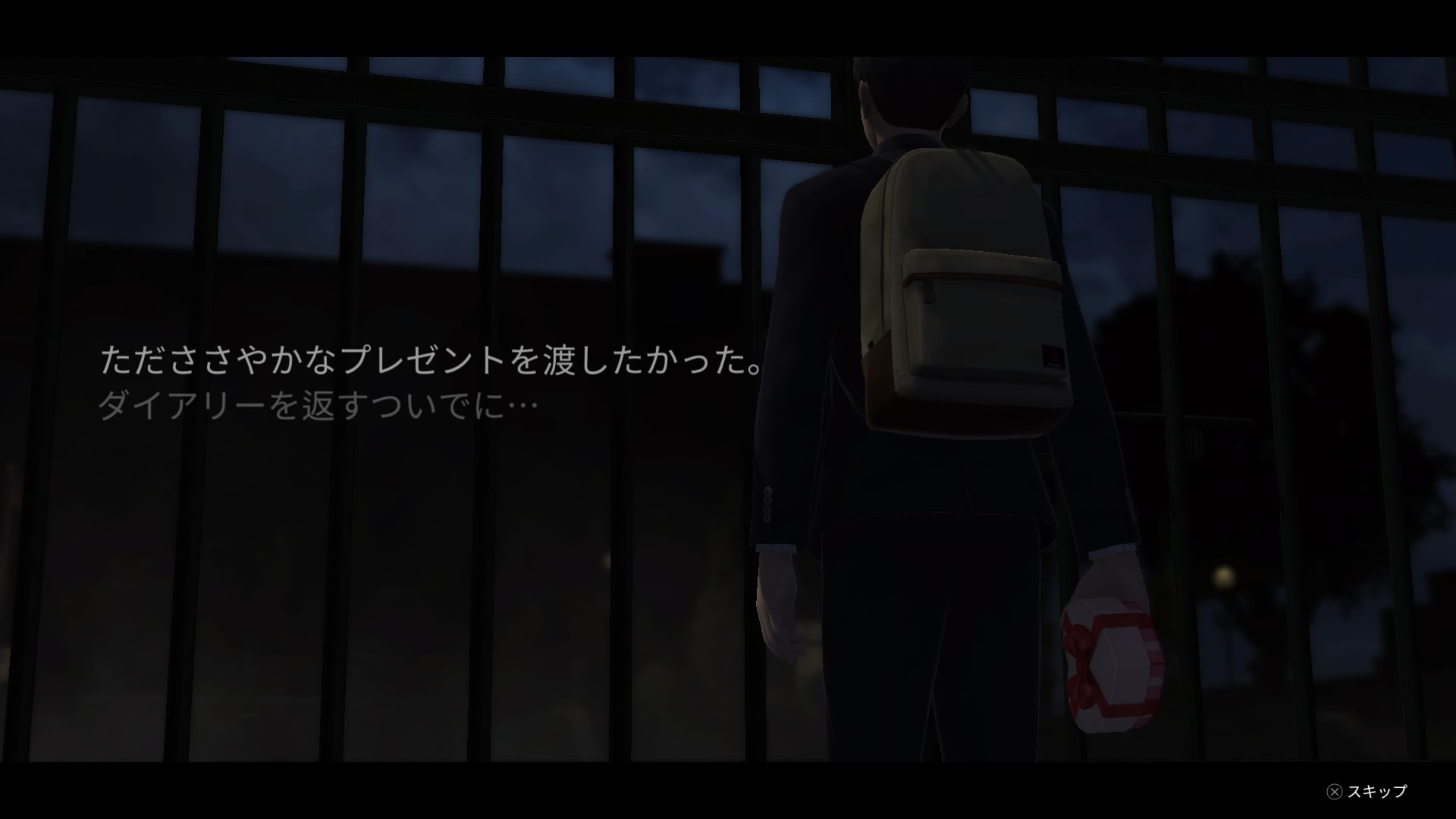

『WHITEDAY~学校という名の迷宮~』レビュー。無敵の守衛と狂気の主人公のランニングデスゲーム

素晴らしい出来ではないが、なんとなく「好き」やなんとなく「嫌い」だけで判断した方がいいゲームもある。この世界では数字で測れない類の解答の方が多いのだ。

『シャドウ・オブ・ウォー』メディアセッション。『モルドール』にて蒔かれた「野心」の種は大輪の花を咲かすか

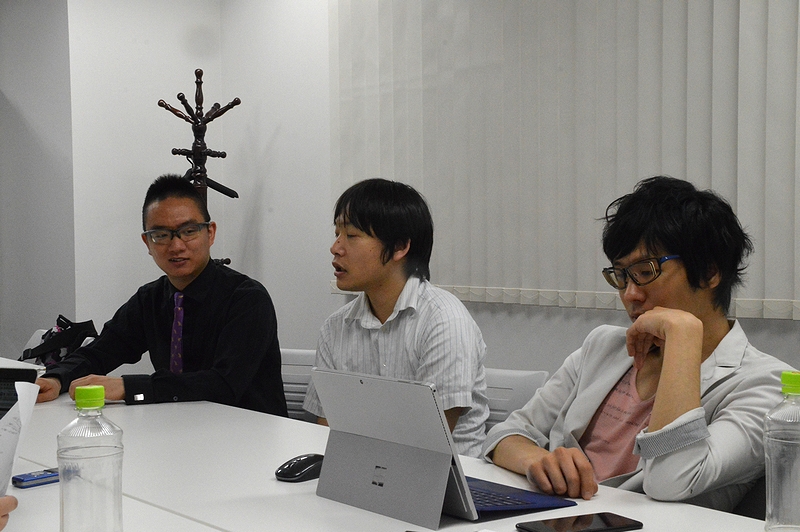

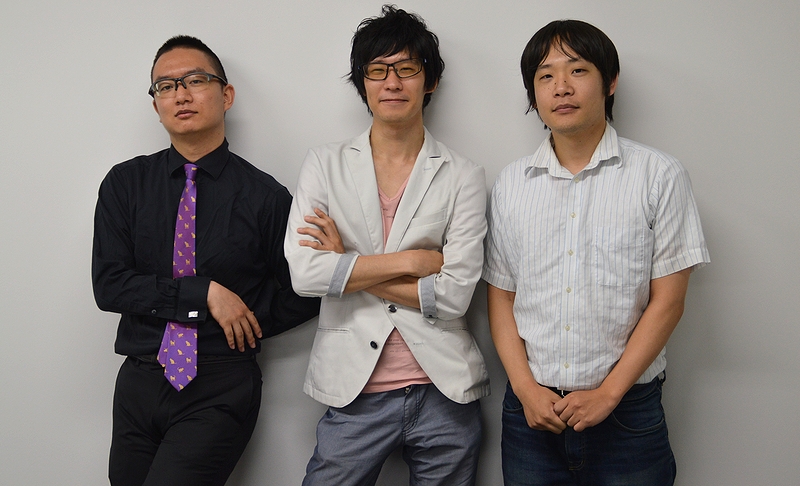

『シャドウ・オブ・ウォー(Middle-earth: Shadow of War)』の開発者メディアセッションとメディア向け試遊会が、東京ゲームショウ2017会期中におこなわれた。J・R・R・トールキンの「ホビットの物語」「指輪物語」で知られる中つ国(ミドル・アース)を舞台にした、ハイファンタジーオープンワールドRPGだ。前作『シャドウ・オブ・モルドール』は2014年にリリースされており、今作は約3年の時を経て発売される。

座談会『MAG』とはなんだったのか:後編「現象」としての「MAG」

2010年から2014年までサービスが提供されてきたマルチプレイヤーFPS『MASSIVE ACTION GAME(以下、MAG)』。かつて同作をプレイしてきたプレイヤーたちによる座談会は、さらにディープな『MAG』談義へと進んでいく。

座談会:『MAG』とはなんだったのか。前編「MAG」という「ゲーム」

かつて『MASSIVE ACTION GAME(以下、MAG)』というゲームがあった(Playstation 3で発売、サービス期間2010年1月28日から2014年1月28日)。筆者は今までの人生でそれなりにビデオゲームを見つめてきたが、固有名詞を一切使用しない「形容詞+複合名詞」という、いさぎよくも雑な名称のゲームはほかに見たことがない。

『Hellblade』レビュー。「精神疾患」の世界への暖かな眼差し

『Hellblade: Senua’s Sacrifice(以下、Hellblade)』は、ケルト人の女戦士セヌアが、北方民族の生贄にされた恋人の魂の解放を求めるアクションアドベンチャーだ。作中では、恋人の魂を所有し縛り付けている北欧神話の死の神ヘルが住まう土地ヘルヘイムへ向かう旅路が描かれている。

日本の『スマブラ』プロプレイヤーたちに訊く、脅威の『スマブラDX』と「EVO 2017」へ向けて (第4回 プレイヤー編 後編)

第3回で紹介した『スマブラ』のゲーム性や『スマブラ for Wii U』の特徴に引き続き、最終回では『スマブラDX』の独自のゲーム性、3人のプロプレイヤー「aMSaさん」「うめきさん」「あばだんごさん」3人の方々の「EVO 2017」への抱負を語っていただく。

日本の『スマブラ』プロプレイヤーたちに訊く、競技ゲームとしての『スマブラ』の魅力。ほかの対戦・格闘ゲームとなにが違うのか?(第3回 プレイヤー編 前編)

今回はさらに前後編の2回にわたり、「Evolution 2017(以下、EVO)」にも参加する「aMSaさん」「うめきさん」「あばだんごさん」の3人の日本『スマブラ』プロプレイヤーにお話をうかがい、特に『スマブラ for Wii U』を中心とした、『スマブラ』自体が持つ競技性や観る魅力について伝えていただく。

『スマブラ』で一番を目指すプレイヤーたちの歴史がここに。EVO参戦後に急成長を遂げた競技シーンの軌跡(第2回 運営編 後編)

今回は「Evolution 2013(以下、EVO)」への競技種目採用が決定し『スマブラ for 3DS』が発売された直後から、急速に成長を遂げる国内外の競技シーンについて。高度経済成長期のように成長していくかたわら、新たに生まれていく競技シーンのストーリーや人気が沸騰するゆえの問題、そして日本のesports全体への話を触れていく。

『スマブラ』で一番を目指すプレイヤーたちの歴史がここに。EVO参戦までの国内競技シーンを紐解く(第1回 運営編 前編)

今回は国内の『スマブラ』史を語る上で運営側の人物として外せないキーパーソン「Rainさん」「エルさん」「アユハさん」の3人をお呼びし、現在でも競技種目として採用されている『スマブラDX』から、最新作である『スマブラ for Nintendo 3DS/Wii U(以降、スマブラ for 3DS/Wii U)』までの軌跡をお聞きした。

『Prey』レビュー。傑作の冠を逃した「ボタンの掛け違え」

『Prey』というゲームをプレイしてもっとも印象に残るのは、「高い理念」「優れた表現力」「ゲームプレイについての理解」、そして「その全ての局面において発生しているボタンの掛け違え」だ。

『PUBG』には「100人のバタフライ・エフェクト」がある。独自の“観る楽しさ”を国内唯一のカスタムサーバー管理者ShoboSuke氏に聞く

今回はTwichを活動拠点にしており、なおかつ現状日本で唯一カスタムサーバー権を所有、さらにユーザー大会「DONKATSU CUP」を主催しているライブストリーマーShoboSukeさんをお迎えし、全『PUBG』プレイヤーの目標である「ドン勝」を食しながら、『PUBG』の持つさまざまな魅力、特に『PUBG』を観る楽しさについてお話を伺った。

『死印』レビュー。絵作りの妙が生む恐怖、ミステリへ移行するシナリオの高い完成度

体験版の内容を紹介した際にも書いたが、『死印』というゲームの根幹について論じる時に、「アートワークの持つインパクト」の話を外すことはできない。ホラーゲームにとって、アートワークが他ジャンルのゲームより比較的重要な意味を持つというのは当然ではあるにせよ、『死印』はアートワークそのものがゲーム自体を牽引している、少し珍しいタイプのホラーADVといえる。

「怪異」と戦うホラーアドベンチャー『死印』プレビュー。張り付く狂気と不安感、UIへの懸念

異様に首の長い花嫁と、薄暗がりの中でその姿を照らす電話ボックス。そのミスマッチなコントラストの一枚絵で恐怖心を煽り立て話題となったホラーアドベンチャーゲーム『死印』。発売を約2週間後に控えた本日5月18日昼、PlayStation Networkで第1章がプレイ可能な体験版が配信される。

「カジノ」をギャンブルではなく趣味として楽しむ人たちがいた。ニコ生の「ライブストリーミング・カジノ」とは?

世間の流れとはまったく無関係に、カジノという遊びを、「ライブストリーミング」と組み合わせた遊びを提供しているコミュニティが存在している。

『仁王』レビュー。戦国版「SOUL」に終わらない古き良きシングル重視、挑戦的な“横軸”で描く戦国時代

今作がシステム面で大きな影響を受けている『SOUL』シリーズ自体が、「死にゲー」という一種の様式としての代表作と捉えられている面からか、まるで『仁王』が戦国版『DARKSOULS』であるかのように言及されてしまうことには、多少の違和感を覚える。

『ブルーリフレクション』レビュー。ジェンダーロールからの解放と、優しい世界による癒やし

『BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣(以下、ブルーリフレクション)』をレビューしようとする時にチェックするべき項目は、「ゲームそのものの完成度」と「ジェンダーロールからの逃避先としての機能」の両面が高い水準で両立されているか、その2点しかない。

目が見えない・見えづらい世界の

「ビデオゲーム」

今回は前回お伝えしたイベントレポートに続き、さらに詳しく視覚障害者の方々にインタビューを実施。目が見えない・見えづらい世界でいかにビデオゲームを楽しんできたのか、そしてアクセシビリティの意味について訊く。

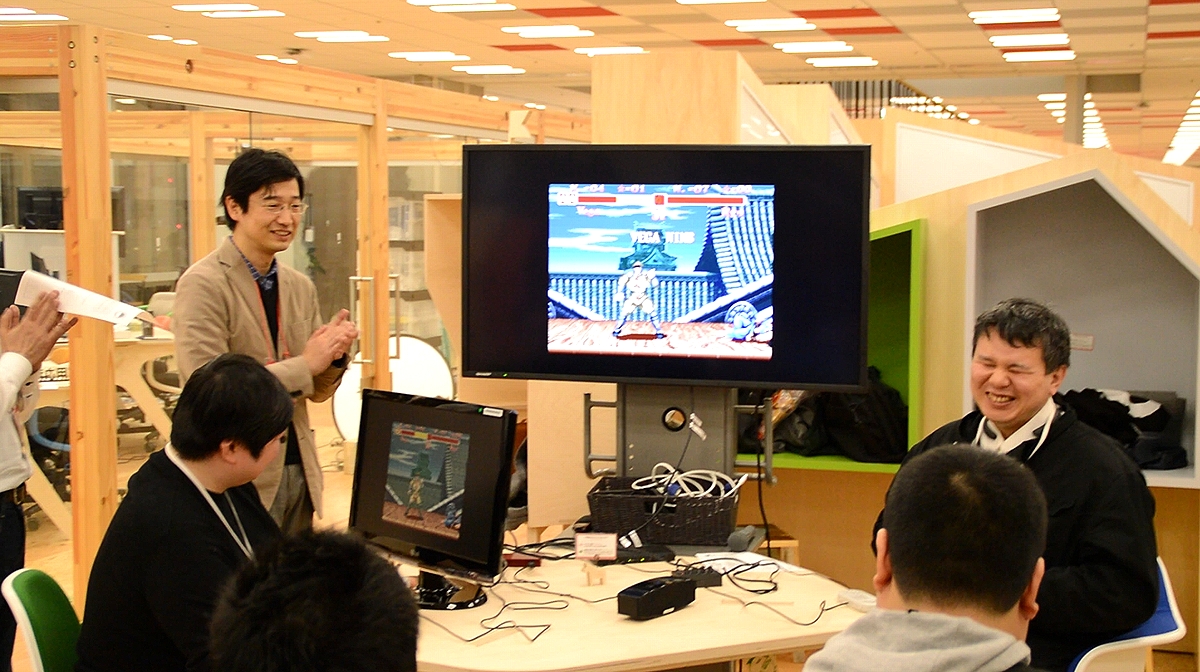

目が見えなくても『ストII』はできる。視覚障害者がいかにビデオゲームを楽しむのかを伝える「第10回 アクセシビリティキャンプ東京」レポート

「目が見えなくともスト2はできる。全盲ゲーマーと対戦!」と銘打たれた第10回イベントは、ビデオゲームのグラフィックスから情報を得ることができない視覚障害者たちが、普段どのようにビデオゲームを楽しんでいるのかがテーマとなっている。今回はそのトークセッションの内容と共にイベントリポートをお送りしたい。

ゴルフの皮を被った「すごろく」、なぜWii用ゲーム『プロゴルファー猿』でタイムアタックしたのか。「RTA in Japan」走者インタビュー

2016年12月末に開催された「RTA in Japan」取材シリーズ。最後を飾るのは、非常に“独特な”ゲームとして一部で名高いWii用ソフト『プロゴルファー猿』の走者バカンダさん。誰が得をするのかわからないRTA、ネットスラングを混じえて言うところの「誰得RTA」という、RTAの面白さの側面ともいえる楽しみ方を追求する人物だ。