『都市伝説解体センター』と『グノーシア』、びっくりするぐらい作り方が“真逆”だった。ヒットアドベンチャーゲーム開発者に訊く、心を動かす体験の作り方

『都市伝説解体センター』と『グノーシア』、ふたつの作品の開発チームに話を訊いた。

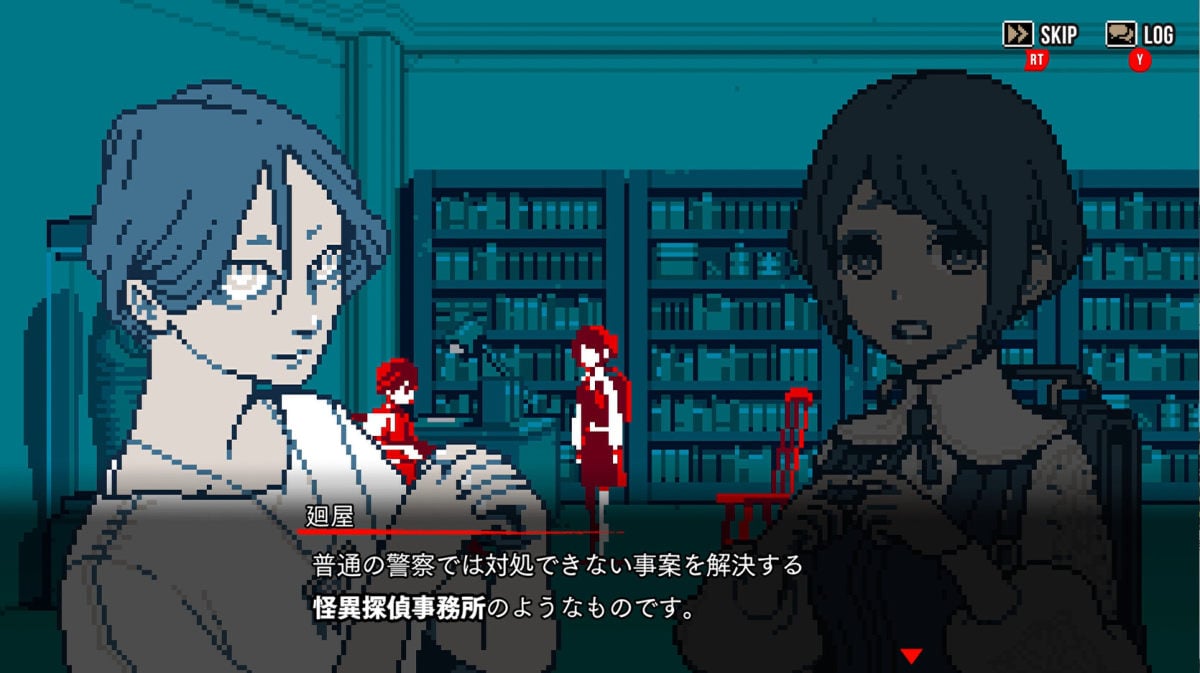

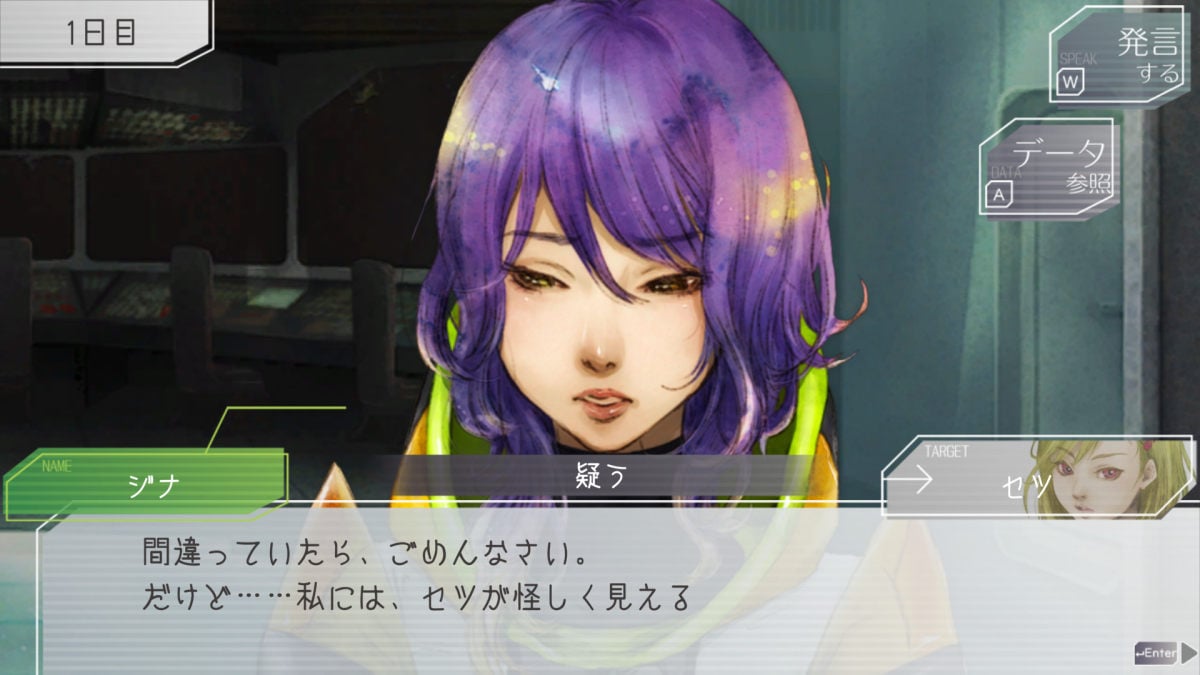

『都市伝説解体センター』と『グノーシア』。マーケットが限られているといわれるジャンルの中で、この2作は小規模開発チームながら発売されるや否や口コミを集め脚光を浴びた。少人数開発でアドベンチャーゲームという共通項がある2作。そしてシナリオ展開にも定評がある。

ゲーム内容こそ違うが、共通点があるだけに、ある程度作り方は似通っているだろう……と思いきや、開発スタイルがまるで違うようだ。『グノーシア』開発チームのプチデポットの川勝徹氏と、『都市伝説解体センター』開発チームの墓場文庫のハフハフ・おでーん氏、そして集英社ゲームズの林真理氏に話をうかがった。

※ なお本稿では、『都市伝説解体センター』および『グノーシア』のストーリー展開についての示唆がほんのりあるため、ネタバレの点で注意してほしい。

──まずは自己紹介をお願いいたします。

プチデポット 川勝徹氏(以下、川勝徹氏):

プチデポット代表の川勝徹です。『メゾン・ド・魔王』と『グノーシア』の2タイトルをリリースしてきました。担当としてはプロデューサー兼ディレクター、マネージャーやプロモーターなど、開発も含めてかなり幅広く関わっています。人がいないので(笑)。

集英社ゲームズ 林真理氏(以下、林真理氏):

集英社ゲームズのシニアプロデューサー林真理です。ゲーム業界に長くいて、今年で28年目ぐらいになります。キャリアは3DCGデザイナーから始めて、ディレクターやプランナー、プロジェクトマネージャー、プロデューサーなどいろいろやってきました。現在は集英社ゲームズで、『都市伝説解体センター』『シュレディンガーズ・コール』などをプロデューサーとして担当しています。

墓場文庫 ハフハフ・おでーん氏(以下、ハフハフ・おでーん氏):

墓場文庫のハフハフ・おでーんです。墓場文庫の一員として『都市伝説解体センター』を開発しました。墓場文庫内では、基本グラフィックデザイン周りを担当しています。それと開発の中では特にアート周りのディレクションやシナリオ構成、チームの中ではプロモーションなどスポークスマン的な立ち位置を担当してきました。

──川勝さんとおでーんさんは交流があると伺いました。どういったきっかけから、関わりを持たれたのでしょうか。

ハフハフ・おでーん氏:

2023年頃のBitSummitで、川勝さんから声をかけていただいたのが初めてでしたね。そのタイミングでお話させてもらい、こういうことをやったほうがいいと結構深いところまで色々アドバイスをいただきました。僕も『グノーシア』の開発チームがどういうことをやっていたのか、お話を伺いたかったので、そこから仲良くさせていただいています。

川勝徹氏:

この2、3年で集英社ゲームズさんが様々なイベントで『都市伝説解体センター』のブースをドンと構えていたんですよ。ドットアートであんな大きなブースがあるとすごく迫力があって、ちょっと禍々しいと思っていました。そうして展示を見ていると、たまたまおでーんさんがいらっしゃったのでお話して仲良くなりました。ブースのインパクトが強かったですし、見ていてヒットするに違いないと思ったので、近づいておこうかなと(笑)。

ハフハフ・おでーん氏:

全然そんな感じじゃなかったですよ(笑)その時、僕らはまだ絶賛開発中で、これからどう転ぶのか不安な時期でした。そんなタイミングで声をかけていただいたので、安心できる材料の一つになりました。

──『グノーシア』はストーリーも評価されているタイトルですが、墓場文庫では開発にあたって同作をなにか参考にされた部分はありましたか。

ハフハフ・おでーん氏:

『グノーシア』は開発中に遊ばせていただきましたが、同じADVではあるものの違うジャンルなので、参考にする観点では見ていませんでした。 ただ『グノーシア』は短い時間でプレイヤーを楽しませることにすごく注力している作品です。なので、あとから、もっとちゃんと勉強しておけばよかったと思いましたね。

僕らは『和階堂真の事件簿』シリーズで、「1時間でクリアできるアドベンチャー」というコンセプトを掲げていました。そのぐらい短い時間で満足できるストーリーを作ろうと思って作っていました。でも『グノーシア』はもっと短い時間で満足感があるものを積み重ねて、最終的に大きなストーリーになっていきます。僕らのやっていたことより、はるかに短く濃縮した体験になっている。だから本当にちゃんと参考にするつもりでプレイしておけばよかったなと思っています。『グノーシア』は、僕ら以上に短いスパンでプレイヤーを楽しませているゲームタイトルだと感じますね。

川勝徹氏:

『都市伝説解体センター』は、要所要所でグッと盛り上がりますし、話の展開も先が気になるシーンが短いスパンで入ってきます。ジャンルは違いますが、構造や考え方は『グノーシア』と共通する部分があるのかもしれないですね。

ハフハフ・おでーん氏:

うちはもともと『和階堂真の事件簿』で1時間でクリアできるADVを作っていて、そこをベースに作り始めたんです。林さんと1番最初に『都市伝説解体センター』の企画を作った段階では、『和階堂真の事件簿』をベースに月刊連載のようなことをしていく計画でした。1話完結のストーリーが毎月連載されていく、月刊連載の漫画のような形式を想定していました。なので、短い時間で盛り上げていく点は、もともとベースとしてあったんじゃないかなと思います。

川勝徹氏:

プレイヤーに向けての仕掛けの作り方が素晴らしいです。プチデポットは逆で、最初のプレイヤーで購入者は私たちと想定して、メンバーと作っては確認の繰り返しを定期的に行っていたので、毎日連載みたいな感覚でした。たまに休載したりもして(笑)。次はどうなるんだろう、どうしようの連続で、プレイヤーが体験しながら感じるであろうことを思いながら、すこしずつ積み上げて作っていく。私たちはプレイしながらここで飽きてくるのでもっと展開を変えようとか、そういう常にプレイ体験を意識した作りですね。

ある程度ゲームデザインのフレームワークを作った上で、その上に乗せるストーリーの意見を出し合いながら連載型で作っていく。エンディングの道筋は見えていたとはいえ、どういった形で落とし込むかまでは、開発終盤まで決めませんでした。

ハフハフ・おでーん氏:

うちはゴールが決まっていて、後追いでストーリーを作っていったので、そういう意味でも真逆の作り方ですね。

真逆の制作スタイル

──両作は共にストーリーが高く評価されています。制作段階ではあらかじめ大まかな流れが決まっていたのでしょうか。またそこから変更はありましたか? まずは 『都市伝説解体センター』から伺わせてください。

ハフハフ・おでーん氏:

僕らはまず1話から6話までどういう流れになるか、6話でどういう結末を迎えるのか、ある程度決める資料を作りました。ゲーム開発では、プロトタイプフェーズで通常どういうプレイ感覚になるのか動くものを作るんですが、そこで動くものは作らず、資料である程度展開を決めていった形です。そこで決めたことから、開発中に変わったところはもちろんあるんですが、結末への大筋の流れはあまり変わっていないんじゃないかなと思います。

──資料だけでゲームを作ろうと思っても、なかなか承認が降りづらいのではないかと思います。集英社ゲームズとしてはどのように進めていったのでしょうか。

林真理氏:

もともと『和階堂真の事件簿』に近い形のゲームを低予算で作ろうとしていたんですよ。あれが実質プロトタイプでしたし、集英社ゲームズは当時まだ人数が少なく、話を通すべき人間も少なかった。最初の段階では予算がかかる予定でもなかったので、プロトタイプが必要なかったところはありますね。

──では資料から、ストーリーの変更はありましたか。

林真理氏:

いくつか変えた箇所がありましたね。一つはスタートのところです。集英社ゲームズにはもともと集英社で漫画編集をやっていたメンバーがいます。そのメンバーから「漫画連載として考えた場合、掴みが弱く感じる。もっと最初から興味を惹いたほうが良いのではないか」とアドバイスをもらって、最初のチュートリアル部分はステージも含めて全部作り直しました。だから最初の時点では、「呪いの椅子」のエピソードは存在しなかったんです。

あとは、一回出来上がったあとにおでーんさんたちがエンディングをこだわり始めて、結構ギリギリのタイミングで今のエンディングにこだわりだしたことがありました。僕はもう5話と6話はこのままで完成に進むんだと思っていたら、本人たちが「直してもいいですか」と弄り始めて、結構ギリギリのタイミングで今のエンディングになりました。

ハフハフ・おでーん氏:

5話の結末を大きく変えて、その関係で6話も流れが大きく変わったので、6話も丸ごと作り変えた感じですね。

──『グノーシア』では、エンディングは最後に出来たと伺いましたが、ストーリーはどうやって作られていったのでしょうか。

川勝徹氏:

SFに関する参考文献やゲームなどこれまでの知識と経験としか言いようがないですが、それまで音楽が先行で出来上がっていたので、その音楽に合うようなシナリオやイベントを考えようみたいなことをシナリオ担当のしごとくんと話していた記憶があります。エンディングは、実際にメンバー全員でプレイしていって、そこまでのプレイを経た気持ちに即して決めていった形ですね。ある程度のギミック的なオチと、私たち4人の展開に対する納得を大事にしていました。

──お話を伺っていても、一方はいわゆるウォーターフォールに近かったり一方はアジャイルに近い開発になってたり、どちらもまったく違う作り方をしていますね。

林真理氏:

聞く限り、2チームとも少人数……4人だからこその小回りの良さがあるんだろうなと思います。おでーんさんたちも週1でミーティングをして、1週間の間に4人で同意が得られれば変更していける環境にありました。おでーんさんたちはプロデューサーである僕を驚かせようとするタイプなので、内緒にしていたモノがビルドに勝手に入ってるのを毎週楽しみにしていたところもありました。

ハフハフ・おでーん氏:

勝手にビルドに入っていたのには理由が2つあります。……一つはもっと前から作っていたけれど実装が遅れていて、正直に言うと怒られるので内緒で入れたパターンです。……もう一つは、林さんに相談して反対されると嫌なので、作って入れてしまうパターンです。申し訳ないなと思いながらも、やっていました。

林真理氏:

(笑)知らない要素が勝手に入っているので、もううちのチームは「何このポーズ!?」とか、新しいビルドを爆笑しながら確認しているときもありました。

ハフハフ・おでーん氏:

スタッフロール後のポストクレジットシーンは、丸ごと何も言わずに入れていましたね。

──両作品のストーリーは「この場面はこの感情が動くだろう」といった逆算を考えながら作っていっていったのでしょうか。

ハフハフ・おでーん氏:

そうですね。最初からあのエンディングだと決まっていたので、僕らはキャラクターの動きなんかもエンディングを引き立てるために後追いで作っていきました。結果的に、上手く作用したのかなと思っています。

林真理氏:

墓場文庫さんに最初に大枠を作ってもらった時、映画におけるミッドポイントがどこなのかといった、物語の構造を設計してもらいました。 6話構成のドラマだと考えた場合、1話1話の盛り上げどころも考える必要があります。加えて、6話構成の中でどこが山場で、どこでオチるのかといった全体の話の設計も必要になるんです。それと1話1話は特定と解体というお決まりの展開があるので、最初のオーダーとしてそこへたどり着くまでの感情曲線についても考えて欲しいなど、いろいろ言いましたね。

──おでーんさんとMOCHIKINさんは、以前からストーリーにはこだわりがある印象です。

ハフハフ・おでーん氏:

僕とMOCHIKINさんは映画やドラマ、小説などのフィクションが好きなので、そこに対するこだわりはありますね。ただキャラクターを描くのはあまり得意じゃないので、そういう意味で墓場文庫にきっきゃわーさんが参加してくれたのは結構プラスになっています。

林真理氏:

それも面白いですよね。チームの4人中3人がシナリオに深く関わっている。きっきゃわーさん1人で書かれているわけじゃないですよね。

ハフハフ・おでーん氏:

うちはベルトコンベア式で作っていますね。MOCHIKINさんがアイデアを考え、僕がシナリオの構成を大まかに作ったあと、きっきゃわーさんにキャラクターを載せてもらうような形です。僕とMOCHIKINさんは今まで見てきた引き出しから作っているところも多いかなと思います。

──『グノーシア』のシナリオは、どのように出来ていったのでしょうか。

川勝徹氏:

『レイジングループ』のamphibianさんにいろいろアドバイスをいただき、参考にしました。『グノーシア』は人狼ゲームをベースに、キャラクターごとのエピソードの話があります。そこで予想しやすいキャラクター同士の組み合わせだけのエピソードだけでは面白みに欠けますし、驚いてもらえない可能性があります。

そこで、amphibianさんにランダムにキャラクターを組み合わせて、それに合うお話を考えるとか、興味深いお話を伺いました。エピソード間の辻褄をあわせたり、その連続性の中で、アイデアやストーリーを作るようなことを仰っていたと記憶しています。私たちでも予測がつかないので、そういう意味ではプレイヤーが感じるライブ感ある開発だったと思います(関連記事)。

あとうちは、Q flavorの音楽的な世界観を包括しながら、私やデザイナーのことりちゃんとシナリオのしごとくんとキャラクターの設定やグノーシアの世界観、本作の面白さとは何かをしっかりと共有しながらすり合わせて作り上げていきました。

開発も予想外の驚き

──両作品では、ユーザーにどういう感情をもってもらおうと開発を進めていきましたか。

ハフハフ・おでーん氏:

僕らは驚きを重視していましたね。ただ予想外なこともあって、僕らとしてはエンディングはすっきり終わったつもりだったんですよ。ある程度すっきりとした気持ちよい終わりを作り上げたと思っていたんです。……ですが、ユーザーさん的には必ずしもそうではなく、バッドエンドともハッピーエンドともはっきりしない終わりから、なんとも言えない気持ちになってしまった人もいっぱいいたんじゃないかと思います。それは僕らが予想していなかった反応でした。

林真理氏:

X(旧Twitter)でみなさん「助けて」と書かれているじゃないですか。あそこまでの反応になるとは思っていなかったです。みんなどう感情を抑えて良いのかわからないのか、最後を迎えた時に書かれていることが多くて、そこはちょっと申し訳ないです。でもそうやって感情を大きく揺さぶれる、それだけの強さがあった証だとも思っています。

──『グノーシア』では、プレイヤーの感情をどうしたいというゴールはありましたか。

川勝徹氏:

元々プチデポットの素養として、ユーザーの感情をいろんなかたちで大きく揺さぶりたいというのがあります。一つ目は『グノーシア』は長いエピソードではなく、一瞬だけ出会った乗員たちの一瞬だけのストーリーです。その過去と未来はあまり語られていません。世界を把握したと思っても、すり抜けているものがいろいろあると思うんです。プレイヤーと共に同じ時間を過ごしたキャラクターたちとの一期一会のストーリー性を感じてもらえたら嬉しいですね。

二つ目は、プレイ体験そのもので揺さぶることです。100回ループしたと地の文で記載するのではなく、実際にループを100回以上体験することで生まれるカタルシスがある。それをストーリーで寄り添うことがすごく重要でしたし、注力してきました。

──両作とも、ある程度のプレイヤーを感情的に揺さぶる「毒」のようなものが含まれている印象です。どのぐらいまでプレイヤーを不安にさせていいかなど、毒はどうコントロールされましたか。

ハフハフ・おでーん氏:

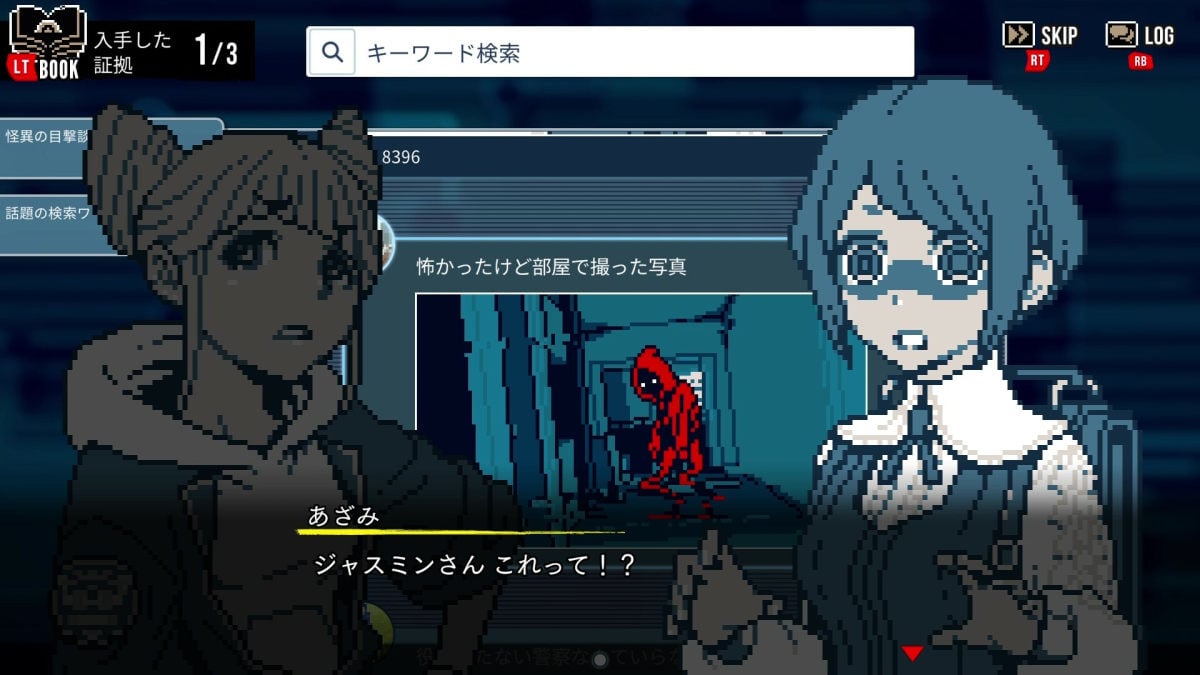

うちの場合、結構早い段階でホラーにはしないことを決めていました。なので、ホラー的な表現はなるべく避けていました。またプレイヤーを不安にさせるところでいうと、たとえば極端な鬱展開などはうちのチームのカラーではないので、ベースとして鬱展開をやらないのも決まっていました。ただSNS表現は、僕らが思っている以上に、ユーザーさんにはデリケートな受け止められ方をされてしまいましたね。

作品として必要だったのでSNSもしっかり描いたんです。うちは最後までプレイして結末を見てもらうために、それ以外はなるべくユーザーが離脱しないようにな方向性でゲームを作っていったので、ストレスや嫌になる部分は外していったつもりだったんですが、SNSの部分だけは必要なので、描いた結果きついと言っている人も出ていまいました。

林真理氏:

SNSの毒気は、もちろん前振りとして重要な描写でした。しかしゲームとして表現する際、通常はもう少し穏当に描かれると思うんです。そういう前例をまったく考えずに表現しているとは思っていましたね。でも面白いなと思っていましたし、それに対して作中ではあざみちゃんとジャスミンが柔らかい返事をするところまでワンセットなので、これならいいと思っていたんです。結果的に、ユーザーさんたちが想像以上に毒気にやられてしまったのかなと感じます。あと、おでーんさんたちは、X(旧Twitter)のああいう人たち(心無い書き込みをする人たち)に思うところがあったんじゃないかなと……。。そういうところが滲み出てしまったんだと思います。

──『グノーシア』でも、プレイヤーに心理的負担を与えるシーンもありますが、どうやって作っていかれましたか

川勝徹氏:

『グノーシア』では、繰り返しプレイをする中で、不意に発生する心理的イベントのインパクトは大事です。少なくとも何が起こるんだろう、どうなるんだろうというモチベーションになりますから。あと、シナリオ的にそこで起こる事実が記されますが、それ以上深く語ってはいません。プレイヤーがそこで感じたことを正解にしたいので。作り手の受け売りは避けたいなと。あまり言いたくないんですよね。絵と文章と音楽で想像してもらえたら嬉しいです。

ハフハフ・おでーん氏:

『グノーシア』は、ループものの世界観なので、毒もカジュアルに受け取れる部分がありますよね。『都市伝説解体センター』は、ループものでなく、すべて正史だから正面から受け止めてしまう人が多いんじゃないかなと思います。

──開発の中では揉めたり、議論になったりすると思いますが、どのように開発をまとめていきましたか。

川勝徹氏:

揉めることはないですね。ずっと昔からの仲間ですし。その上で考えるべきは、完成してリリースできるものであるかどうかです。どこまで内容で振り切れるのか、レーティングやプレイヤーの方々のことを考えてどういった形でどう収めるかで、議論することは多いです。

収める方法として手法は二つあって、一つは他のメンバー3人も頑張ってくれているんですが、それ以上に自分も人一倍仕事をしていると結果でアピールして、説得すること。平たく言うと情に訴える(笑)。もう一つは、プレイヤーの方々の反応や感想ですね。イベントに出展するとたくさんの反応がもらえますのでデータにまとめて、メンバーと一緒に話し合って決めています。想定外の伝わり方をして全然上手くいかなかったり、引っかかっている部分があったりと、たくさん書かれているとさすがにみんな考えざるを得ない。

ハフハフ・おでーん氏:

うちもぶつかることは結構あって、特にシナリオは集まるとぶつかっていました。僕らはそういう時には、一回とりあえず決めてしまうことにしています。「まあええんちゃうか進行」と呼んでいるんですが、ゲームを開発をしていると、どれだけ揉めても後々変わることがあるじゃないですか。そういうことを踏まえると、揉めた時にはとりあえず決めてしまって、進めてしまったほうがいい。大きく決めたあと、そこから大きくずれない限りは全部まかせて、細かい部分では好きにやっていますね。正解はわからないので、まず決めてやってみてから考えるスタイルで進めていたことが、大きかったかなと思います。自分たちのチームだけでは何が正解かわからないことは、メンバー全員わかってくれていたと思います。

それと、うちは実質的なリーダーはMOCHIKINさんなんですが、彼はガツガツ行きそうな見た目に反して、ドンと構えていろんなことを受け止めてくれる人間なんです。僕らは外面はいいんですが、どちらかというとあんまり人間ができていないタイプで、ちょっと人の心を失っているところもあります。MOCHIKINさんは、尊重しないといけない部分もあるのですが、人間性がすごくよく出来た人なので、大前提として彼がリーダーとしていてくれることが開発内では大きかったです。あとは揉めるといえば、集英社ゲームズさんとの交渉ぐらいですかね。

林真理氏:

そんなに揉めたことあった?(笑)

ハフハフ・おでーん氏:

あまりなかったと思います。1回アルファ版のタイミングで、『都市伝説解体センター』の今後の方針をどうするのか話し合ったことがありましたね。

林真理氏:

おでーんさんたちは望んでいないけれど、集英社ゲームズとしてはもう一回り大きくしたらどうだという意見がでたことがあったね。結果として、一回り大きくしてよかったと思う。

ハフハフ・おでーん氏:

そうですね。あの時、僕らは自分たちの思っているスケールが合ってると言ってたけど「じゃあ集英社ゲームズの思ってるとおりのものを作ってみよう」とアルファ版を開発してみたら、結局それが『都市伝説解体センター』のウリになったんです。だから結局、自分たちの思っていることが正しいわけじゃないと、チームメンバー全員がわかっていると思います。

林真理氏:

僕から見ると、墓場文庫のメンバーはゲーム開発者としてのキャリアは長くないんですが、その前にしっかり仕事をしてきてる人たちなので、そういうビジネスの作法がしっかり出来ているんだと思います。きっとキャリアの中で、クライアントに滅茶苦茶な要望を出された仕事とかをたくさん経験してきたんだろうなと。ビジネスマンとしての上手さ、対応の引き出しの多さみたいなものを感じます。

──プチデポットさんは、個性派集団というか、納得しない人たちのイメージがあります。

川勝徹氏:

そんなことはないですよ(笑)。みんなで『スプラトゥーン』を遊んだりと仲はいいんですが、ゲーム開発となるとメンバーそれぞれに美学がある。それがプチデポットの独創性であり、大事なコア部分です。そういうものをできるだけ尊重しながら上手くコントロールするのが私の一番大きな仕事ですね。で、とにかく前に進めること。

──なるほど。チームのカラーも作り方も、『都市伝説解体センター』も『グノーシア』もまったく逆なんですね。面白いです。

お互いの作品のヒットの理由について語り合う後編は、近日公開予定。

『都市伝説解体センター』はPS5/Nintendo Switch/PC(Steam)向けに、発売中。『グノーシア』は、PS Vita/PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/PC(Steam)向けに発売中だ。

©Petit Depotto. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.

©Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES.

[執筆・編集:Keiichi Yokoyama]

[撮影・聞き手・編集:Ayuo Kawase]

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。