本格中世シミュレーション『クルセイダーキングス Ⅲ』(CK3)初心者攻略ガイド。これさえ読めばたぶん遊べる、チュートリアルやったけどよく分からなかった人向け講座

本稿ではゲーム内チュートリアルの流れに沿いつつ、初心者向けに本作の基本的なシステムの解説をおこなっていく。

Paradox Interactiveは『Crusader Kings III(クルセイダーキングス Ⅲ)』を配信中だ。対応プラットフォームはPC(Steam/Microsoft Store)/PS5/Xbox Series X|Sで、ゲーム内は日本語表示に対応している。

『Crusader Kings III(以下、CK3)』は中世世界を舞台にした歴史ストラテジーゲームだ。本作では国や勢力ではなく、有力者の一族を操作することになる。一族の当主の視点で領地を運営しつつ、代替わりを繰り返して子孫を繁栄させていく。

『CK3』のSteam版は、今年の10月29日に公式日本語対応がされたばかり。日本を舞台とするDLCも発売されたことで、この機会に本作を初めてプレイする人もいることだろう。しかし本作は独特のシステムをもつ壮大なストラテジーゲーム。とっつきづらさを感じた人もいるかもしれない。

そこで本稿ではゲーム内チュートリアルの流れに沿いつつ、初心者向けに本作の基本的なシステムの解説をおこなっていく。なお本稿の記述はバージョン1.18.0.0に基づいている。またDLCやModは導入しておらず、『CK3』本体のみの状態を想定している。

公式チュートリアルでは、アイルランドにある小王国マンスターの領主・ムルハダを操作することになる。ウィンドウの右下をクリックすると簡易版のチュートリアルが、左下をクリックすると完全版のチュートリアルが開始される。完全版チュートリアルの方が説明が丁寧なので、本作シリーズ未経験の方は完全版を選ぶのがオススメだ。本稿でも左下の完全版チュートリアルを選んだ想定で進めていく。

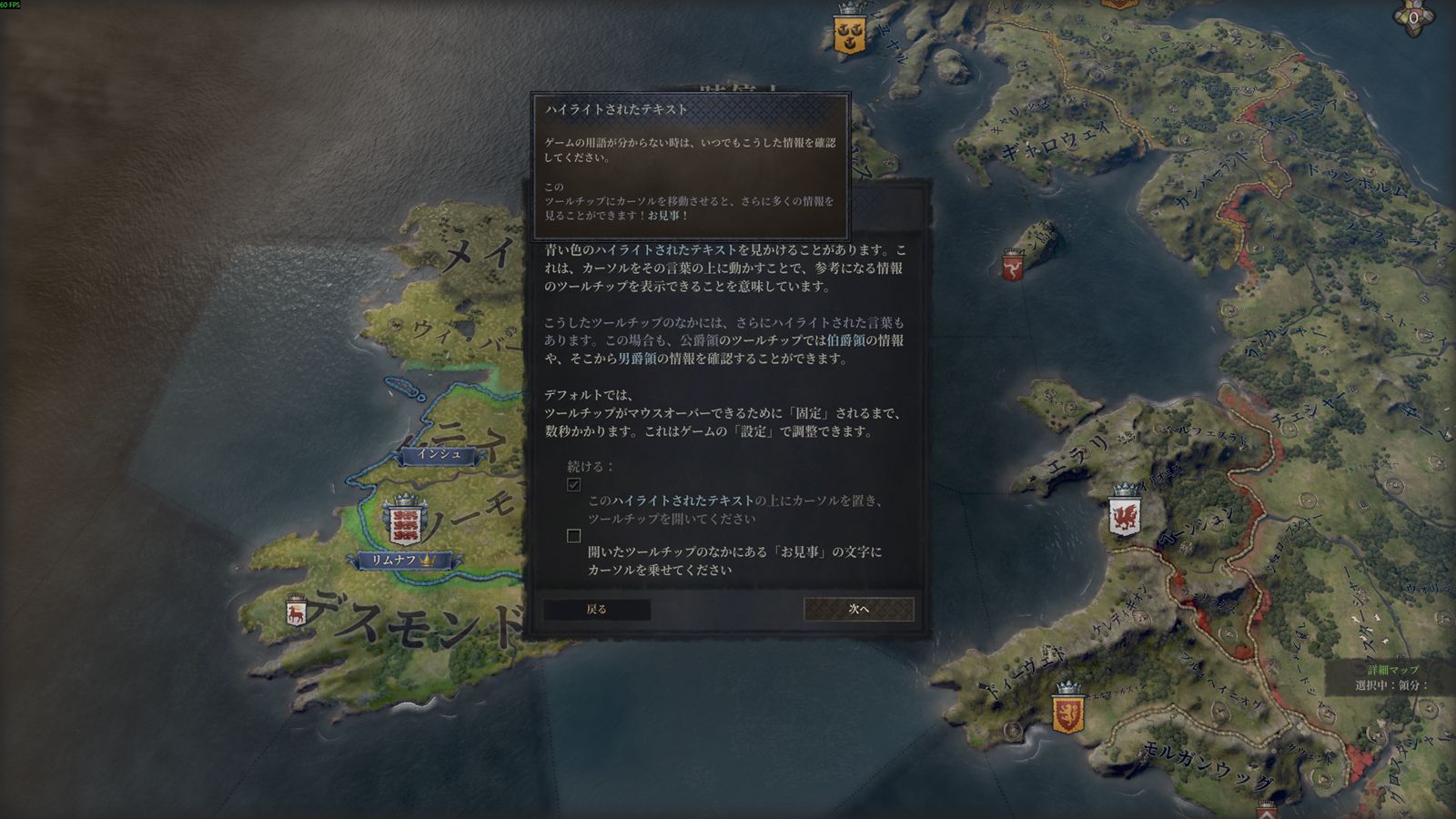

マウスオーバーは超重要

チュートリアルではまず、カメラ移動などの基本操作の説明から始まる。まずなによりも強調しておきたいのが、本作ではマウスオーバーがとても重要だということだ。単語やアイコンにカーソルを合わせて一定時間待つと、大抵の場合は説明が表示される。ゲーム中に分からないことがあったら、まずマウスオーバーするのを癖にしてほしい。

基本操作の説明が終わると、称号についての簡単な説明が始まる。称号と領土との関係は本作の根幹を成すシステムで、極めて重要だ。後ほど詳しく解説するが、ひとまずここはチュートリアルを進めていく。能力値についてはチュートリアルの説明通り。数値の目安的には、だいたい10あればその分野でそつなく仕事ができると考えてよい。もちろん高ければ高いほどよいが、20以上の能力値をもつキャラクターは非常に稀である。

結婚相手の選び方

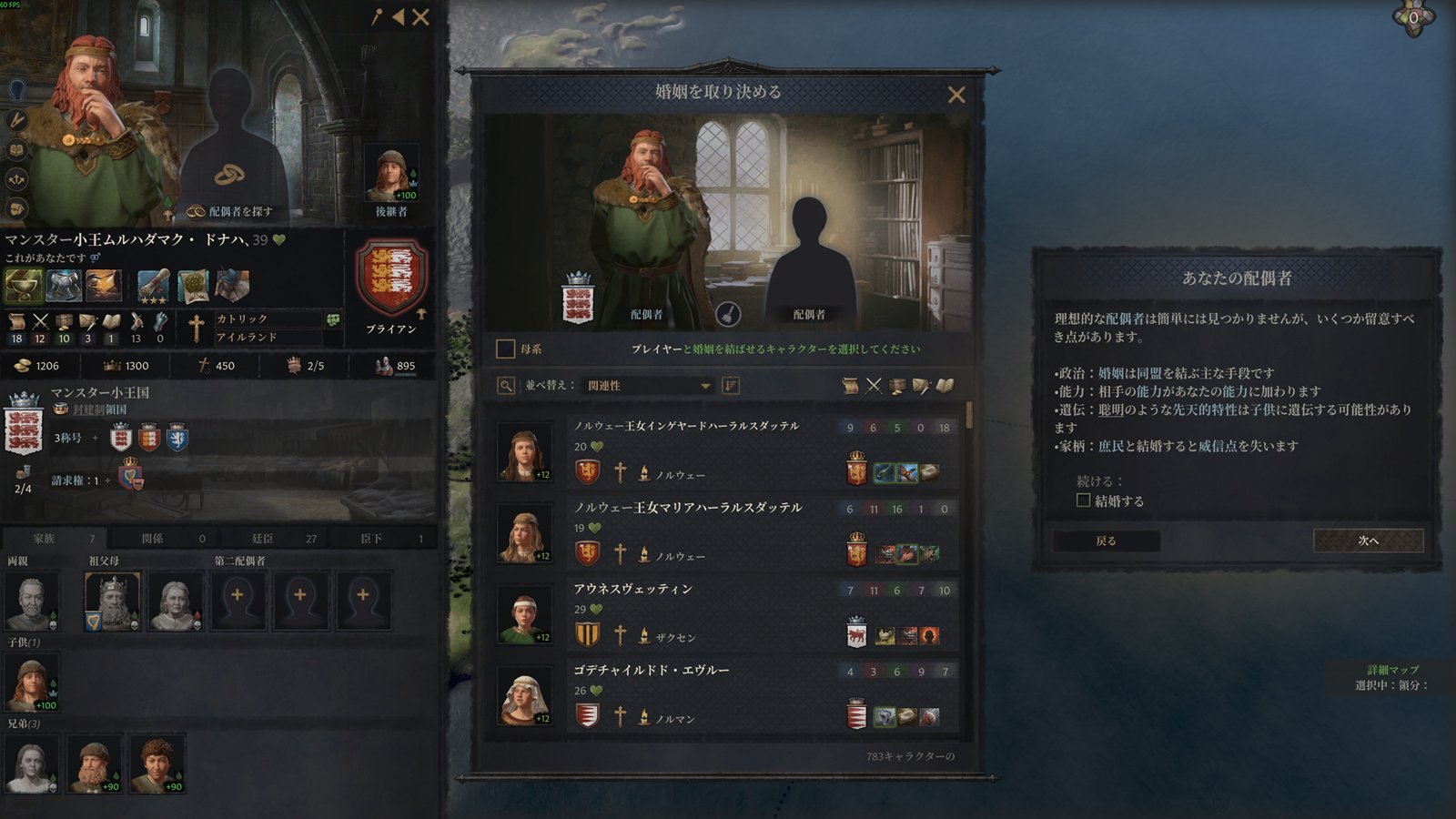

チュートリアルを進めていくうちに結婚相手を選ぶように促されるだろう。もちろん自由に選んでよいのだが、候補が多すぎて選び方に迷った人もいるかもしれない。結婚相手を決める判断基準を少し詳しく解説しておこう。

本作では女性が妊娠・出産できる年齢は、一律で16歳から45歳までと定められている。プレイヤーキャラに跡継ぎがいないといずれゲームオーバーになってしまうので、結婚相手はある程度若い方がよい。性格は遺伝しないが、先天的特性は子どもに遺伝することがあるので、「明敏」などプラスの特性をもっている相手は有力な候補になる。また、マイナス特性も遺伝することがあるのにも留意しておくべきだ。

さらにゲームシステム上の結婚の大きなメリットとして、結婚相手の勢力とは自動的に同盟が結ばれる。原則として、本作は姻戚関係抜きで他国と同盟を組むことはできない。大国の姫と結婚できれば頼もしい友邦ができるだろう。またそのほかのメリットとして、伴侶の能力は一定の割合でプレイヤーキャラに加算される。能力値は高いに越したことはないので、欲しい能力値を加味して結婚相手を選んでもよいだろう。

いろいろと述べたが、すべての基準を満たす理想的な相手はまずいない。結婚相手の候補はテーマごとにソートできるようになっており、たとえば同盟力を指定してソートすれば、結婚先の勢力の兵力が多い順に表示される。デフォルト設定となっている関連性タブでは、AIが総合的に判断して無難な結婚相手が提示されている。よく分からない場合は関連性タブの上位の相手から、フィーリングで選べばOKだ。

領土は入れ子構造

次にチュートリアルでは、称号と領土の統治者の関係について改めて説明が始まる。称号と領土は本作のシステムの根幹を成すものだ。極めて重要な要素なので、本稿でも念入りに解説しておく。

本作の土地は5段階の階層構造になっている。大きい方から帝国・王国・公爵領・伯爵領・男爵領だ。帝国は地域ごとに複数の王国に分けられ、王国も複数の公爵領に分けることができ、以下男爵領まで続いていく。

要は現代日本の住所と似た構造だ。もし筆者が『CK3』のビザンツ帝国の皇帝に郵便物を送るなら、宛先には「ビザンツ帝国・テッサロニカ王国・トラキア公爵領・ビザンティオン伯爵領・コンスタンティノープル男爵領」と書くだろう。男爵領が最小の単位だが、本作のシステム上のベースは伯爵領となっており、プレイ可能なのも伯爵以上の諸侯である。

称号も領土に対応するかたちで5段階に分かれており、上から皇帝・王・公爵・伯爵・男爵となる。称号は一人の人物が複数もつことが可能。今回の主人公のムルハダは開始時点で、マンスター小王・ソーモンド伯爵・エニス伯爵の3つの称号をもっている。『CK3』では小王は公爵の異称という扱いのため、マンスター小王はマンスター公爵と同義である。紛らわしいので便宜上、ここからはマンスター公爵と表記する。

公爵以上と伯爵以下の称号は、意味合いが全然違う

称号について注意したいのは、公爵以上の階級と、伯爵以下の階級は、それぞれ意味するところが大きく異なっていることである。伯爵と男爵の称号は、対象となる土地の支配と直接紐づいている。ソーモンド伯爵とエニス伯爵をもつムルハダは、そのままソーモンドとエニスを領有していることになる。

一方、公爵・王・皇帝の称号は、特定の領地の「法的な支配権」を意味しており、実際の領有とは結びついていない。たとえばマンスター公爵領は、ソーモンド・エニス・オーモンド・デスモンドの4つの伯爵領で構成される土地である。しかし先ほども言ったとおり、ムルハダはマンスター公爵ではあるものの、直接支配しているのはソーモンドとエニスだけである。

オーモンドとデスモンドについては、ムルハダとは別に伯爵の称号をもつ貴族がおり、彼らが直接的な支配権を有している。ただしオーモンド伯爵はチュートリアル開始時点でムルハダと従属関係にあり、収入の一部を税として払っている。『CK3』では同格以上の称号をもつ相手は絶対に家臣にできないが、格下の称号しかもたない相手は「封臣」として従属させることができるのだ。プレイヤーの視点からいうと、領主がムルハダに従属しているオーモンドについては間接支配しており、自国としてカウントされる状況である。マップ画面でもオーモンドはマンスター公爵の領土として表示されている。

デスモンドにも、デスモンド伯爵の称号をもつ貴族が存在している。ただしオーモンドと違うのは、デスモンド伯爵はムルハダと従属関係にはなく、独立していることだ。法的な支配権があっても、必ずしも領主との従属関係があったり、同じ勢力として扱われたりするわけではない。実際、マップ画面でもデスモンドは、マンスターとは別勢力として表示されている。もちろんプレイヤーがデスモンドから税収を得られることはない。デスモンドは法的にはムルハダの領土だが、実効支配が及んでいないのである。

戦争には「開戦事由」が必須

実効支配と関係ないなら、公爵以上の階級がもつ「法的な支配権」にはどんな意味があるのか。ここでもう一つ鍵になるのが、「開戦事由」という概念である。『CK3』の世界は戦乱の世ではあるが、何の理由もなくいきなり他国に宣戦布告することはできない。戦争には必ず大義名分が必要な仕様となっている。

そして、法的に自分の領地である土地が不法占拠されているのは、立派な開戦事由になる。つまり公爵以上の階級をもっている場合は、法的な自分の領土を取り戻すためなら、いつでも自由に開戦できる。本作では、こうした法的な意味での領土のことを「慣習的領土」と呼ぶ。各称号にそれぞれ設定されている慣習的領土については、右下のマップモードからいつでも確認することができる。

土地が消滅することはないため、伯爵以下の称号は常に保有者がどこかに存在している。一方、公爵以上の称号については、ゲーム開始時点で存在していないこともある。たとえばアイルランド全域を慣習的領土とする「アイルランド王」の称号をもつ者は、本シナリオでは存在していない。しかし公爵以上の称号は、その称号の慣習的領土の一定以上の割合を領有することで、創設することが可能だ。

チュートリアルが終わった後にやること

ゲーム内のチュートリアルは、マンスター公爵としての開戦事由を使い、デスモンドに宣戦布告して勝利したところでいったん終了となる。普通はスムーズに勝てる戦争だが、ごく稀に野戦で敗れてしまうことがある。これは本作のゲーム開始時の状況が完全に固定されておらず、ランダム要素があるからである。もし負けてしまったら、チュートリアルを最初からやり直してみるとよいかもしれない。

本稿のここからは、チュートリアルのデータをもう少しプレイしていく。特にやっておいた方がよいことなどを解説しつつ、アイルランド王になるまでのプレイをざっくり紹介していこう。ただ本作はランダム要素が大きいゲーム。本稿の真似をしても、まったく同じようには進まないだろう。あくまで基本的な流れの一例だと考えてほしい。とりあえず戦争が終わったら、徴収した兵士は右下のアイコンから解散しておこう。徴収中は常に軍の維持費がかかってしまうためだ。

そしておこなうべきなのは評議会を開いて、元帥にデスモンド伯爵領の統制強化を命令することだ。本作には土地に「統制度」というパラメーターが存在しており、100より低いと税収や徴募できる兵士数が減少する。そして征服したばかりの土地は統制度が0に設定され、ほぼ利益を生まない。土地を征服したら元帥に統制度を上げさせる、というのは基本として覚えておこう。

また法律で、君主の支配権を高めておくことをオススメする。画面右のアイコンから一番上の領国パネルを開き、法律タブにある王冠アイコンを選択して、支配権をレベル2にしておこう。君主の支配権は高くすると家臣から嫌われやすくなるデメリットもあるが、上昇させていくといろいろなコマンドが実行可能になる。レベル2にすると家臣の称号の剥奪が解禁され、反逆者の土地を没収できるようになるため、上げておくのがオススメだ。

とりあえずいつも画面上部のアイコンは見る

そしてプレイ中は、画面の中央上部に表示されるアイコンに常に目を配っておこう。本作で特に重要な情報はここに表示される仕組みとなっている。試しにクリックしてみるといくつか情報が表示されるが、今回注目したいのは「伯爵ムルハダと同盟交渉が可能」というメッセージだ。このムルハダは主人公のことではなく、主人公の甥であるドゥウリン伯爵のことである。

結婚のところで説明した通り、本作では基本的に姻戚関係がないと同盟が結べない。ドゥウリン伯爵は主人公の近い親戚なので、交渉次第で同盟できるという仕様になっている。せっかくなので同盟を結んでおこう。

そして同盟を結ぶと、今度はドゥウリン伯爵を従属可能というメッセージが表示された。本作では交渉で他国を従属させられることは比較的稀だが、可能な場合はこのようにメッセージが出てくる。無血で領土拡張できるのは貴重なチャンスなので、ここは従属させておく。

内政について

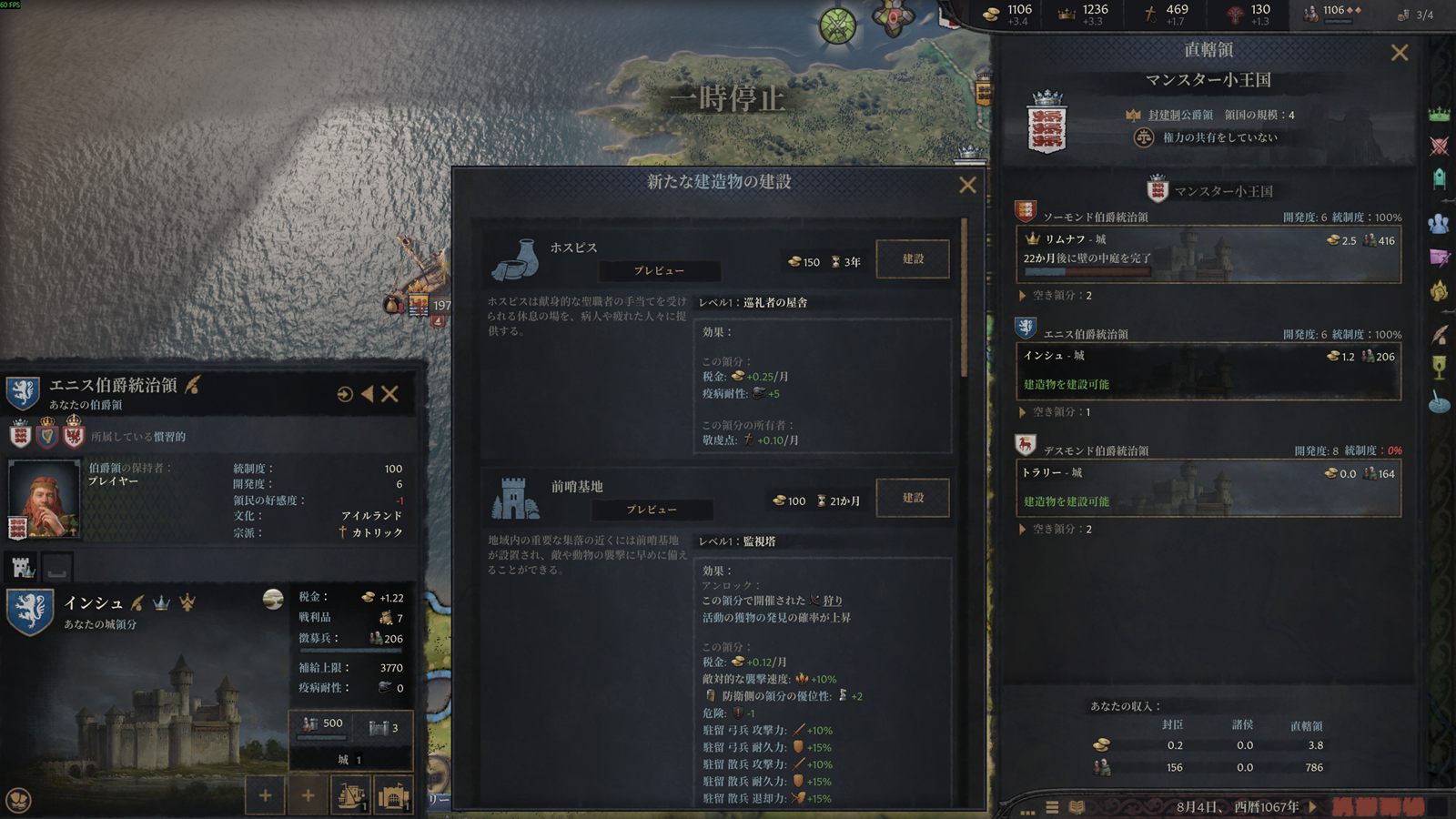

本作の内政については、男爵領に施設を建てるのが基本になる。チュートリアルで首都リムナフの城壁を強化したはずだが、その後はどこに何を建てるべきか、考え方を述べておく。まず、建築は自分が直轄支配している領土に集中しよう。家臣は収入の一部しか上納しないため、投資するのは効率が悪い。そして既存の施設のアップグレードより、空きスロットに新たな建造物を建てる方が費用対効果がよい。

建てるものとしては、まずは金銭収入を増やすものがオススメだ。お金さえあれば、さらに建築したり常備軍を雇ったりと、いろんなことができるようになるからである。一例としてあげると、リムナフはまだ建築中だと思われるので、インシュの空きスロットに「湿地帯の農場」や「狩猟地」を建てるとよいかもしれない。

軍を強化したいなら、軍事タブから常備軍を雇おう。本作の常備軍は徴募兵の数倍以上の強さをもつ。常備軍の数で上回っていれば、多少総兵数で負けていても野戦に勝てることが多い。維持費とのバランスを見ながら、収入を圧迫しすぎない範囲で増やしておこう。兵種は好みで選んでよい。ただ攻城兵器は包囲戦の時間を目に見えて短縮してくれるので、戦争の早期決着に有益だ。ある程度は入れておくとよいだろう。

アイルランド王になるために

さてここからは、いよいよアイルランド王を目指してゲームを進めていく。アイルランド王の称号を得るためには、慣習的領土の過半数を所有する必要がある。アイルランド王国の範囲はそのままアイルランド島全域で、全部で14の伯爵領が存在している。半分ちょうどでは過半数にならないので、アイルランド王を名乗るには8つの伯爵領が必要である。

ドゥウリン伯爵を従属させたことで、マンスターの領土は伯爵領6つになっている。あと2つ伯爵領を奪えば、アイルランド王になれるわけだ。侵略先の選び方としては、自分より弱い国を狙うのが基本中の基本である。オッソリーやアスローンといった小国が狙い目となるが、実際に攻める前に敵兵力を確認しておくべきである。

他国の領土を右クリックすると、その領主のキャラクター画面が開く。中段右端に表示されている数字が、その国がもつ兵力だ。しかしこれだけだと常備軍の数や、同盟軍の強さまでは分からない。兵数のところにマウスオーバーすると、敵の同盟国も含めた総戦力の内訳が表示される。確認しながら自国より弱い国を探そう。

開戦事由について

侵略先を決めたら、なんらかの方法で開戦事由を確保する必要がある。大義名分を手に入れる方法はいろいろあるのだが、もっとも基本的なのが、自国の評議会を利用する方法だ。司教に請求権の捏造を命令し、どこかの土地に配置すると、その土地の領主に対して開戦事由を作ることができる。ただし開戦事由の作成にはしばらく時間がかかり、さらに命令完了時には100ほどの資金が必要になる。お金は手元に残しておこう。今回はオッソリーに対して請求権の捏造を命じている。

請求権の捏造が完了したら、宣戦布告画面を開こう。この辺りからランダム要素が大きくなるため詳細は人によって異なると思われるが、複数の開戦事由が表示されているかもしれない。開戦事由についてはいろいろあるのだが、初心者講座の範囲を逸脱するため、詳細については割愛する。ここで重要なのは、基本的に一度の戦争で使用できる開戦事由は一つだけで、宣戦布告時に選んだ開戦事由によって、終戦後の結果が変わるということだ。

開戦事由ごとの結果を知りたい場合、開戦事由を選んだあと結果欄の矢印をクリックして、詳細を確認しよう。たとえば今回の筆者のプレイの場合では、「領土の請求」と「従属の強制」というふたつの開戦事由が存在している。領土の請求を選んで勝利した場合、オッソリーはそのまま自分の直轄領になる。一方従属の強制を利用すると、オッソリー伯爵が自分の封臣になる。こちらを選んだ場合、オッソリーを間接支配することはできるが、直轄領にはならないことに注意が必要だ。

直轄領の数には制限がある

家臣は収入の数割しか主君に献上しないため、直轄の方がはるかにお得である。しかし本作では、保有できる直轄領の数には制限がある。制限を超えても領有自体は可能だが、管理しきれないということで税収などが激減する。基本的に直轄領の制限数は超えずに立ち回るべきだ。

直轄領の制限数については、画面右上に常に表示されている。今回の場合、現在の保有数は3で、最大制限が4ということになる。もう一つ直轄地を保有できる余裕があるので、征服した方がお得である。よって領土の請求権を開戦事由として利用し、戦争をしかける。

なお宣戦布告画面で表示される兵力は、同盟国も含めたものとなっている。兵力でかなり上回っているので自力だけでも勝てるはずだが、戦闘面に不安があったり、あるいは野戦で負けてしまったりした場合は援軍を呼ぼう。終戦後は忘れずに統制度を上げておきたいが、デスモンドの統制度上げが終わっていないようなら、そちらが終わってからでもよい。

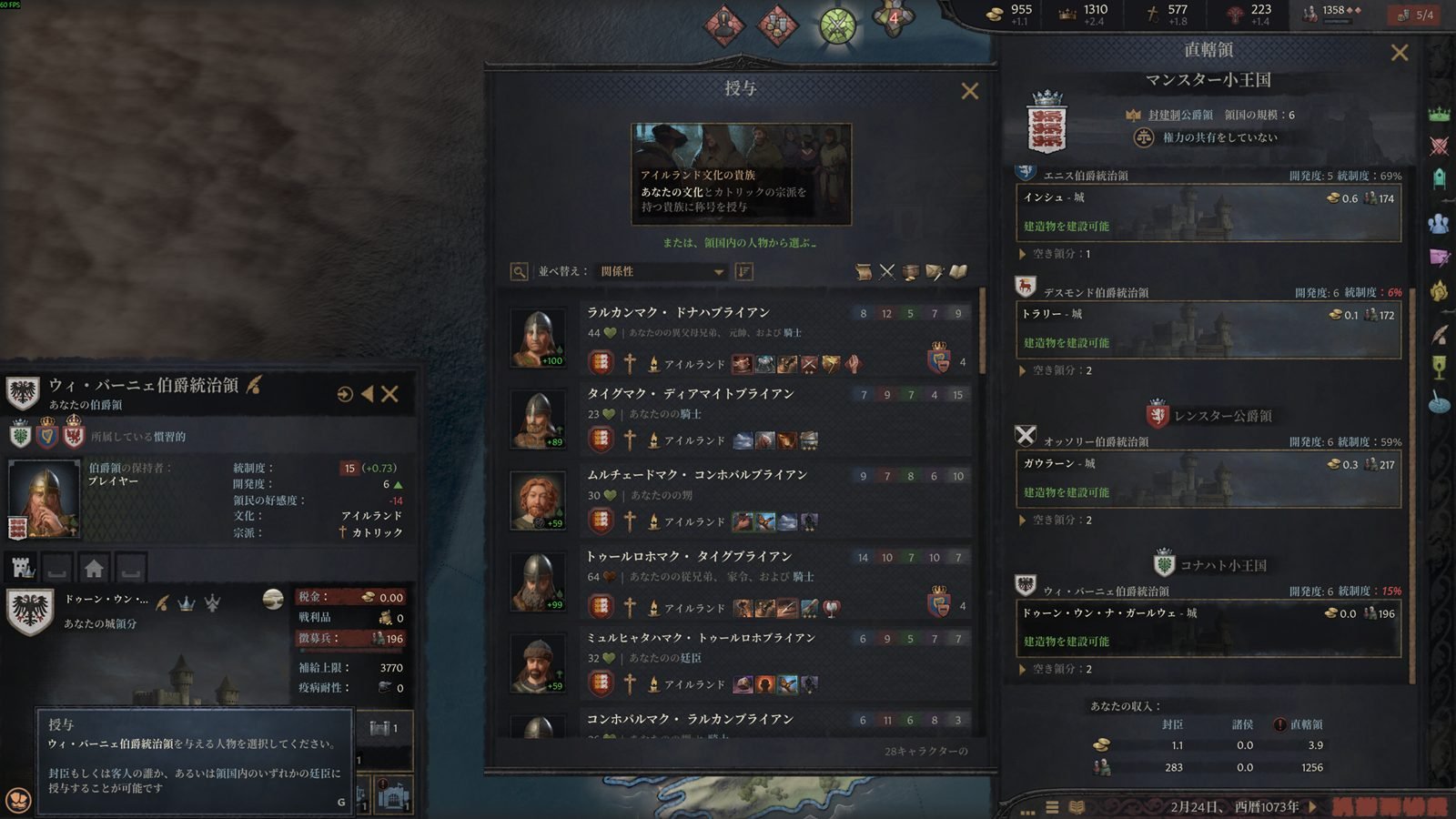

管理しきれない土地は誰かに授与しよう

この調子でもう一度請求権の捏造と戦争をおこない、領土を広げよう。しかし次の領土を征服したところで、直轄領が上限を超えてしまうことになる。そうしたら誰かに土地を与えてしまおう。征服した領土の画面を開き、左下の授与ボタンをクリックすると領国内の人物のリストが表示される。このなかの人物から自由に選んで領土を与えることができる。

結婚と同じように、関係性のソートの上位から適当に選んでもかまわないが、いちおう選ぶ基準について説明しておく。領土を与える人物を選ぶ際は、まずは好感度が高い相手であることが第一だ。嫌っている相手に領地を与えても反乱される危険性がある。自分と同じ一族が領土を持っているといろいろとボーナスがあるため、自分の一族で領土をもっていない男子がいるなら、その人物がよいだろう。

アイルランド王戴冠

さて、これで領土が規定数の8伯爵領に達したため、アイルランド王になれるようになった。しかし実際にアイルランド王になるには2つの公爵領の称号をもっている必要があり、さらに基本値で500ほどの大金が要求される。まずはレンスター公爵など、初期からもっているアルスター公爵とは別の公爵号を創設しよう。そしてお金を貯めれば、晴れてアイルランド王として戴冠することができる。

アイルランド王になれば、アイルランド全域が慣習的領土と見なされるようになる。いちいち請求権の捏造をせずとも、任意のタイミングでアイルランドの残りの諸国に宣戦布告可能だ。また慣習的領土内の独立諸侯は従属交渉になびきやすくなっている。相手の好感度や性格次第では、戦争なしで従属することもあるだろう。交渉と戦争を駆使して、アイルランド全域を統一したら本稿の目標達成である。

相続対策

最後に、本作の相続について説明しておく。本作ではキャラクターに寿命があり、どんな人物もいずれ死ぬ。ムルハダが亡くなれば、長男のブライアンにプレイキャラが自動で移行するはずだ。領地は継承法に従って子どもたちに分配されるが、ほとんどの国では分割相続が採用されており、子どもたちは概ね平等に領土を分けあう。子どもの数にもよるが、ブライアンの操作に移った段階で、直轄領が減っているはずである。

しかしムルハダがアイルランド王になれていた場合は、ブライアンの弟たちはいずれも家臣に収まっており、アイルランド王国の領土は減っていないはずだ。これは主人公が王で弟たちは公爵以下となり、階級に差があるためである。一方、もしムルハダが生きているあいだにアイルランド王になれなかったら、レンスター公爵の地位を継いだ次男は独立しているだろう。これは『CK3』では、同格の相手は絶対に家臣にできないからだ。ブライアンに継承されたアルスター公爵の階級では、レンスター公爵は従属させられない。

分割相続が起きるたびに勢力が数分の一になるリスクがあるため、対処法を考えておく必要がある。根本的には継承法を変えて、長子相続などにすれば一括で相続できるようになる。しかしそれにはゲーム後半で解禁される技術が必要になる。少なくともゲーム序盤は、分割相続が続くのを前提として考えた方がよいだろう。

対策としては、最上位の称号をひとつしかもたなければ、分割相続が起きたとしても次男以下は必ず長男の家臣に収まる。ただし継承法が分割連合相続制の場合、条件を満たしているが創設していなかった称号が継承時に自動で作成され、その処理の過程で独立してしまう場合がある。たとえばスコットランド王国の慣習的領土の過半数を征服していた場合は、次男は自動的にスコットランド王を名乗り、アイルランド王国から分離してしまう。

また兄弟が独立した場合は、互いに相手の領土に対して請求権が与えられる。そのため戦争で勝てるなら分裂を前提とし、速やかに宣戦布告して再統一するのも手だ。プレイヤーが死んだ際にどのように称号が継承されるかは、領国パネルの継承タブから確認できる。

帝国を目指すか、別のキャラクターで始めるか

アイルランド王になったことで、いったんプレイに一区切りついたかたちと言えるだろう。これからの目標としては、上位称号であるブリタニア帝国の建国が考えられる。しかし皇帝号の創設は王国以下より条件が厳しく、慣習的領土の80%を領有する必要がある。ブリテン諸島の大部分を支配しなくてはならないが、イングランドとスコットランドはどちらもアイルランドより大国。難しい挑戦になるだろう。あるいはチュートリアルはこの辺りで終えて、改めて好きな人物でニューゲームを始めるという手もある。

いずれにせよ、ここで本稿の解説は終了となる。最後に改めて強調したいのは、「分からないことがあったらマウスオーバーしてみよう」と「上部のアイコンには常に注目しよう」の二つだ。本作には多くの要素があり、一度にすべてを把握するのは不可能に近い。「わからないこともあって当然」ぐらいの気持ちで気楽に遊び、どうしても気になったらその都度調べる、というスタンスでプレイすることをオススメする。そのためにもマウスオーバーと上部アイコンは非常に有益だ。細かいことは遊んでいるうちに自然と慣れてくるはずだ。

本作にはクリア目標などは特にない。あえて言うなら一族の物語を紡いでいくのが目的だ。そして失敗もまた物語のうちである。『CK3』での中世生活を、ぜひ自由な気持ちで堪能してほしい。

『Crusader Kings III(クルセイダーキングス Ⅲ)』はPC(Steam/Microsoft Store)/PS5/Xbox Series X|S向けに配信中だ。ゲーム内は日本語表示に対応している。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。