『オクトパストラベラー0』の曲は「ユーザー的視点」と「プロデューサー的視点」で作られている。“提示された問題に対する最適解の曲”を作るための、西木康智氏の考え方

『オクトパストラベラー0』音楽担当の西木康智氏とはどんな人物なのか。“無味無臭”らしい人柄を探るインタビュー。

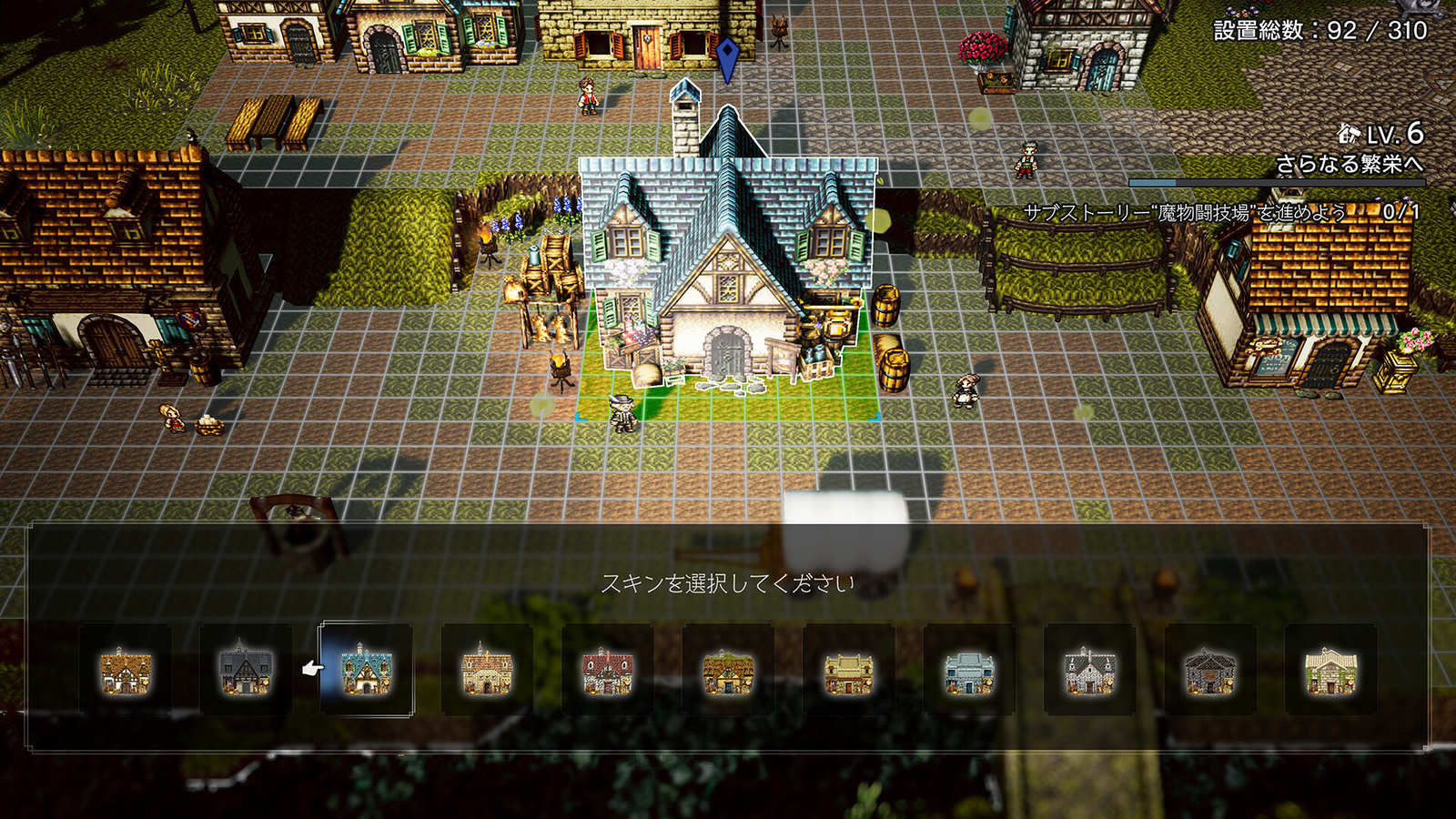

スクウェア・エニックスが12月4日に発売する『オクトパストラベラー』シリーズ最新作、『オクトパストラベラー0』。本作は、スマートフォン向けRPG『オクトパストラベラー 大陸の覇者(以下、大陸の覇者)』を再構築したコンシューマー向けのRPGとなっている(関連記事1/2)。王道的なストーリーや歯ごたえのあるバトルに加え、新たにキャラクターメイキングシステムや町づくりシミュレーション要素となる「タウンビルド」などを搭載した、自由度の高い作品となっている。

弊誌では、本作で楽曲制作を担当している作曲家の西木康智氏に対し、プロデューサーの鈴木裕人氏とディレクターの木寺康博氏も交えての座談会形式のインタビューを実施。別記事では、お三方から『オクトパストラベラー』シリーズにおける楽曲制作工程や、本作で注目してほしい楽曲などについて伺った。

本稿では、プロデューサーの鈴木裕人氏とディレクターの木寺康博氏も交え、西木氏の作家性について伺った内容をご紹介する。自身を「無味無臭」とする西木氏の人物像について、インタビューを通してお届けできれば幸いだ。

自分は「無味無臭」な作曲家

――西木さんはご自身をゲーム音楽作曲家としてどういう特徴があると思いますか?

西木氏:

逆に、どういう作曲家であると感じられているのでしょうか。伺っても良いですか?(笑)

――最近は環境音的なゲームBGMも多いなかで、西木さんは環境音的なサウンドも、曲が主役になるようなBGMも作ることもでき、自在に自我を出したり消したりできる器用なハイブリッド作曲家という印象があります。

西木氏:

おお、かなり自分の目指してるイメージと近いかもしれません。ちなみに、鈴木さん目線ではどう思われますか?

一同:

次々聞いていく(笑)

鈴木氏:

西木さんの定義を僕がするんですか(笑)発注の際は僕が「こんな曲が欲しい」という大枠の話をして、木寺さんが具体的な発注をするという形にしているんですけど、西木さんはすごくミートポイントが広くて、「めちゃくちゃ当ててくるな!」と感じていますね。最初に想像していた楽曲の斜め上かつ、より良いものが上がって来るので、作品やこちらの欲しいものへの理解度が高いと感じています。そこに作家性を乗せて作ってくださるので、一緒に仕事をしていて楽しいですね。

西木氏:

木寺さんはどう思いますか?

木寺氏:

これ、持ち回り制なんですか?(笑)バトル楽曲などに関しては特に一発OKが多く、スクウェア・エニックス製のドット絵RPGとして欲しいと思っているメロディーラインが上がって来ます。僕にとってもこれまでのスクエニ作品の楽曲の中で上位にランクインするような曲が多くて、「バトル0」を筆頭に、『オクトパストラベラー0』で書いてもらったバトル曲も仕事や作業の間にずっと流しています。とても良い曲を作ってくださるので、自分の人生のプレイリストに入ってくる曲を生み出してくれる作曲家だと感じています。

――意見が揃ったところで……(笑)改めて、西木さんご本人はご自身の作家性をどう感じられていますか?

西木氏:

「無味無臭」ですね。今回のインタビューの質問リストをいただいたときに、「自分はどういう作家なのだろう?」と改めて考えました。僕は結構、いろいろな人の音楽を分析するのが好きなんですよね。嫉妬心も強めなので、「この人が今売れている!」というような話を聞くと、すぐにその音を聴きに行っては「自分がこれをやるとしたらどうするだろう」とか、「今の自分の実力でこれが実現できるか、できないか」というようなことを考えたりするんです。

いわゆるレジェンド作曲家たちの曲を聴いて、「俺の実力じゃ不可能だろうな」「ギリ届くかもしれない」みたいなことを考えながら、人の曲を聴いている自分自身を俯瞰してみると、自分自身の作家性は割と無味無臭というイメージがあるんです。さきほど、鈴木さんが仰ってくれたように、「こういうシーンにこういう曲が必要」というお題を与えられて、ユーザーにはどういう感情を与えたいのかという課題に対して、自分の引き出しの中から素材を出して調理するのを楽しんでいるところがあります。

また、自分の中に、作り手の視点とユーザー側の視点が同時にあって、自分がユーザーとしてこの曲を受け取ったときに、何を期待していて、どういう曲がレスポンスとして返って来るのが魅力的に感じるだろうという両方の視点で見ているところがありますね。だから、ユーザーから『オクトラ』シリーズの音楽に対して、「久しぶりにRPGのサントラを買いました」とか「こういうので良いんだよ」という反応がもらえることに喜びを感じるんです。

逆に、「この音楽良いですね」とか「自分の人生のプレイリストに入ってます」みたいなことを言われるとちょっとこそばゆい感じがありますね。自分では無味無臭だと思っているので。あくまでも、出されたレシピのお題――料理番組みたいに「こういうときに食べたいメニュー」というお題を出されて「ウィー、ムッシュ!」と作っている感覚なんです。こそばゆいながらも、「求められたものを作れたんだな」という満足感も感じている自分がいるというか。お三方の仰る自分という作曲家の印象と、自分で抱いている自分の作家像はそんなにブレていないと思いました。

――提示された問題やお題に対して、音楽によって最適解を出すゲームを遊ばれているような感覚、ということでしょうか。

西木氏:

YouTubeやSpotifyの再生回数、サントラの売上、コンサートのお客さんの入り具合、赤字なのか黒字なのかとかはめちゃめちゃ気になりますね。そう考えると、曲を作っているというより、曲というコンテンツを媒介にしてプロデューサーのような視点で「自分の生み落としたものが、どのような影響を及ぼしていくか」を見るのが楽しくてやっているというか。

――そういう風にゲームに寄り添うというか、ゲームの設計や全体を考えながら作曲されるゲーム楽曲コンポーザーさんは、たくさんいらっしゃるんでしょうか?

西木氏:

植松伸夫さんは、これをかなり高い次元でやられていると思います。過去の植松さんのエピソードなどを聞いていると、たとえばシナリオをボンと渡されて、そこには発注側からの必要な楽曲リストの提示などはなく、坂口さん(坂口博信氏)から「じゃあ、あとよろしく!」とだけ言われるようなやり方だったらしいんですよね。そこから植松さんが各シーンにどういう楽曲をつけるのかを考えて設計していって、坂口さんに聴いてもらう。そうすると、たとえば「片翼の天使」みたいな曲が上がって来るわけです。

「片翼の天使」って、当時は開発内での評判はそこまでだったらしいんです。でも、今やゲームのバトル曲の人気上位に食い込んでくるような楽曲じゃないですか。その革新性は当時植松さんしか理解できていなかったけれども、開発チームもそれをゲームに実際に導入する度胸があった。そのことを世間が受け入れて、初めてその真価を感じることができた……というあたりに、植松さんは「究極の料理人だな」と思うんです。そういう点で植松さんは、すごく高い次元でのゲーム音楽制作を行っていて、新しいジャンルを作り上げるようなところまで分析ができていると思うんです。

――西木さんの作られる楽曲は、ゲームにおける感情設計を踏まえて作られているように感じることが多いです。今のお話で、「自分がやりたい」ではなく、プロダクトにフォーカスしたゲーム開発的な曲の作り方をされていると感じて納得が行きました。

西木氏:

たまたまゲームのキャリアが長いからゲームに関するノウハウが蓄積されているだけで、これはドラマでもアニメでも同じ話ではないかなと思います。自分のキャリアの中ではゲームを主軸としているけれど、アニメや実写にも挑戦していきたいという気持ちもあるし、それは壮大な自分の社会実験みたいな感じです。ある程度結果が出たので、次は実写ドラマや3Dゲームの音楽もやってみたいですね。

鈴木氏:

さきほど西木さん自身も仰ってましたが、西木さんは作曲家以外に「プロデューサー」という言葉がハマるなと思います。パッケージング能力が非常に高い印象ですね。つまり、コンセプトを捉えて、トータルコーディネートをして、どう魅せるか、ということまで総合的に考えられる方です。プロデューサー兼作曲家という言葉がしっくり来るな、と思います。

――(笑)ある種カメレオン的な無味無臭さがありますね。

西木氏:

究極的に言えば、作曲家のアサインって、その時地球上でその分野で一番力を発揮できる人が仕事をするべきだと思ってるんですよね。『オクトラ』シリーズの楽曲に関しても、僕以上に上手くやれる人がいたらその人がやったら良いと思うし、なんならそれを見てみたいとすら思うんですよ。ギャフンと言わせて欲しい、みたいな。

でも自分に任せてもらったからには、ミッションを完遂すべくとにかく全力を尽くして地球最強を目指すというか、なれるかどうかは別にして(笑)

鈴木氏:

それはプレッシャーすごい(笑)

――西木さんが作曲とプロデュースの両輪で動くところを目の当たりにしているようで興味深いお話でした。

『オクトパストラベラー0』は、PS5/PS4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Switch/PC(Steam/Windows)向けに12月4日に発売予定。なお、Steam版は12月5日に発売予定となっている。

[聞き手:Ayuo Kawase]

[聞き手・編集:Aki Nogishi]

[執筆・編集:Kei Aiuchi]

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。