デッキ構築ローグライク×テキストアドベンチャー『シャムブルズ』は“選択肢”がやたら多くて周回が楽しい。物語を選び、ビルドを選び、分岐していく手探りの冒険

プレイ当初の筆者は本作について、「全然違うジャンルのゲームがなぜか合体した作品」というような印象を抱いていた。しかしプレイを進めると、両ジャンルの相性の良さに驚かされることになる。

パブリッシャーのGRAVITYは6月26日、 EXLIXが手がける『シャムブルズ: 終末の子孫たち (Shambles)』(以下、シャムブルズ)をSteam向けに配信した。本作の対応プラットフォームはPC(Steam)/iOS/Androidで、ゲーム内は日本語表示に対応している。

『シャムブルズ』はテキストアドベンチャーとデッキ構築型ローグライクが融合した作品だ。舞台となるのは大戦争が起き、人類の文明が一度壊滅した世界。外界から隔絶されたバンカーの中では、数百年ものあいだ人々が細々と生を繋いでいた。主人公は探検隊のリーダーとして、500年ぶりにバンカーの外へ出ることになる。変わり果てた未知の大陸を冒険し、世界の謎を解き明かすのだ。

今回弊誌はリリース前のPC版を先行プレイする機会にめぐまれた。プレイ当初の筆者は本作について、「全然違うジャンルのゲームがなぜか合体した作品」というような印象を抱いていた。しかしプレイを進めると、両ジャンルの相性の良さに驚かされることになる。いろいろな意味で豊富な選択肢が、ローグライクにつきものの繰り返しプレイを奥深いものにしているのだ。本稿ではプレイ感想を通じて、筆者がそう感じるようになった経緯をお伝えしていく。

カードが集まらない初見プレイ

本作ではワールドマップの形状は固定されており、ルートを選んで探索していく形式だ。とはいえ外界に出るのは初めての主人公たちは、世界についての知識はほぼゼロ。外の世界にも生存者がいるのか、それとも人類は滅んでいるのかすら分からない状態だ。右も左もわからない、初見プレイヤーと同等の視点といえる。当然筆者もまったく勝手がわからないため、ひとまず適当に探索を進めていくことにする。

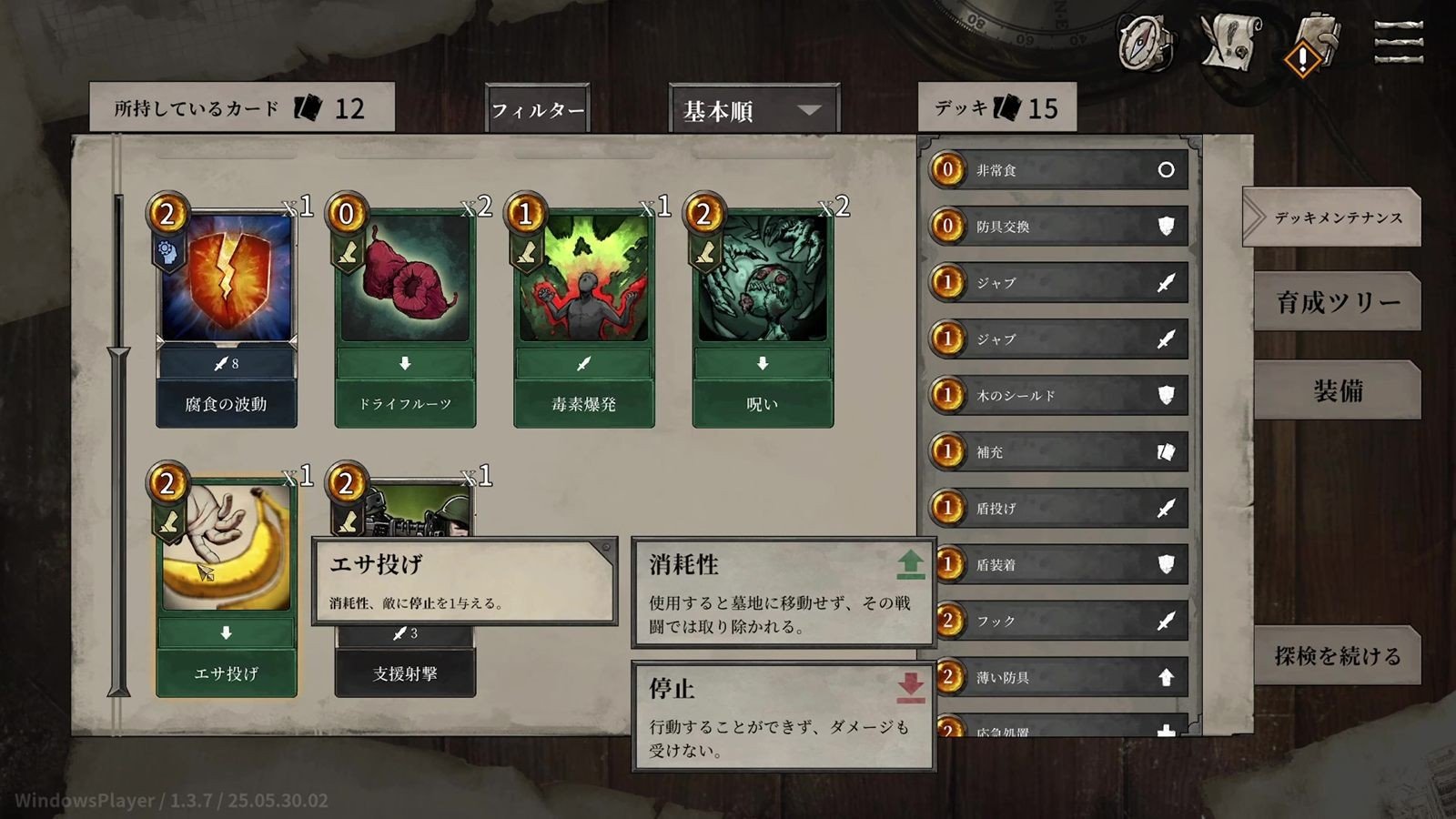

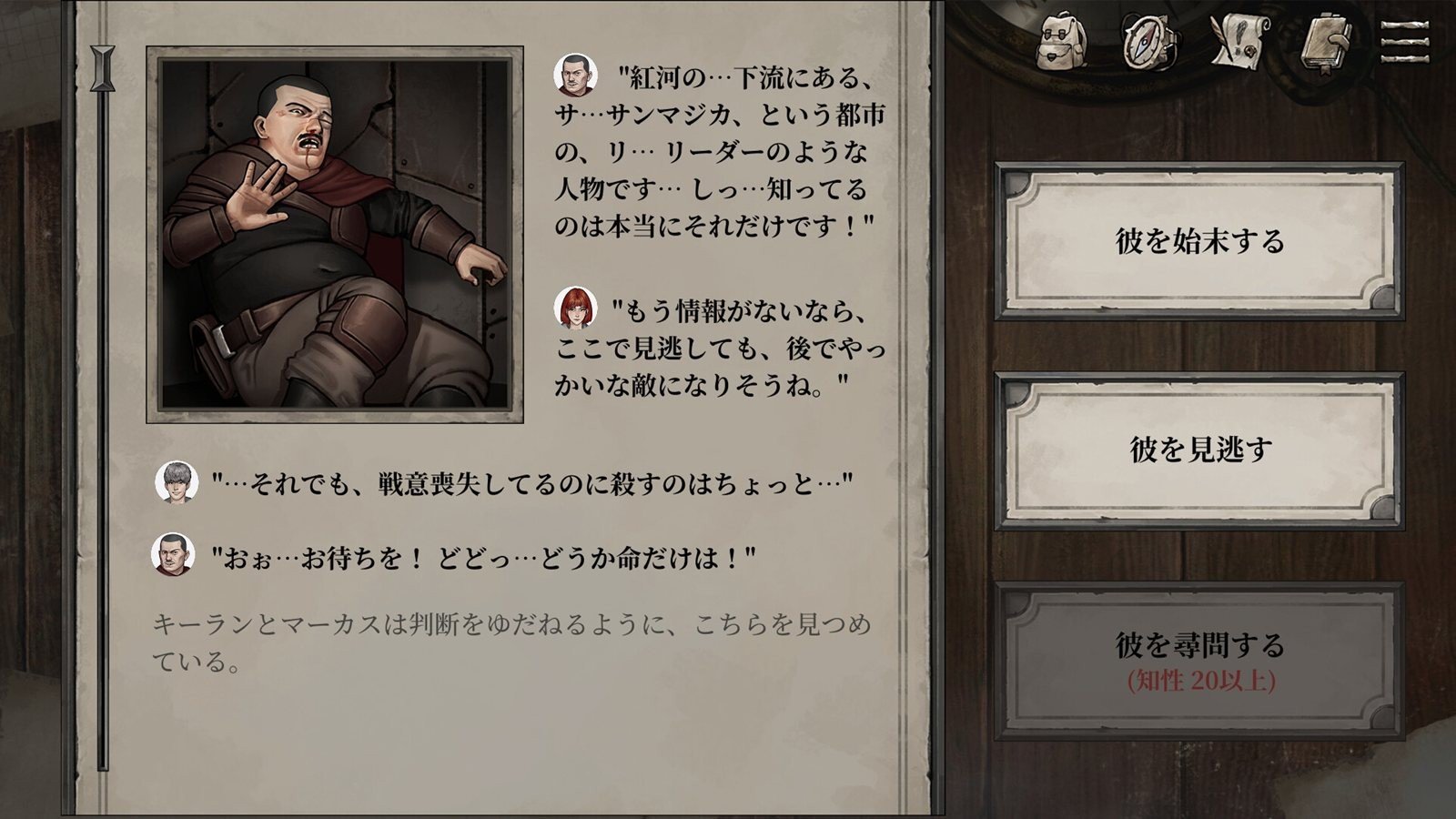

探索地点を選ぶとイベントリストがランダムで表示。実行するイベントを選ぶとノベルパートが展開され、選択肢を選んだりバトルしたりすることになる。そうして入手したカードやアイテムでビルドを組み、デッキを強化していくことになるが、初回プレイ中の筆者は早くもちょっと戸惑っていた。ビルドに合ったカードが全然手に入らないのだ。

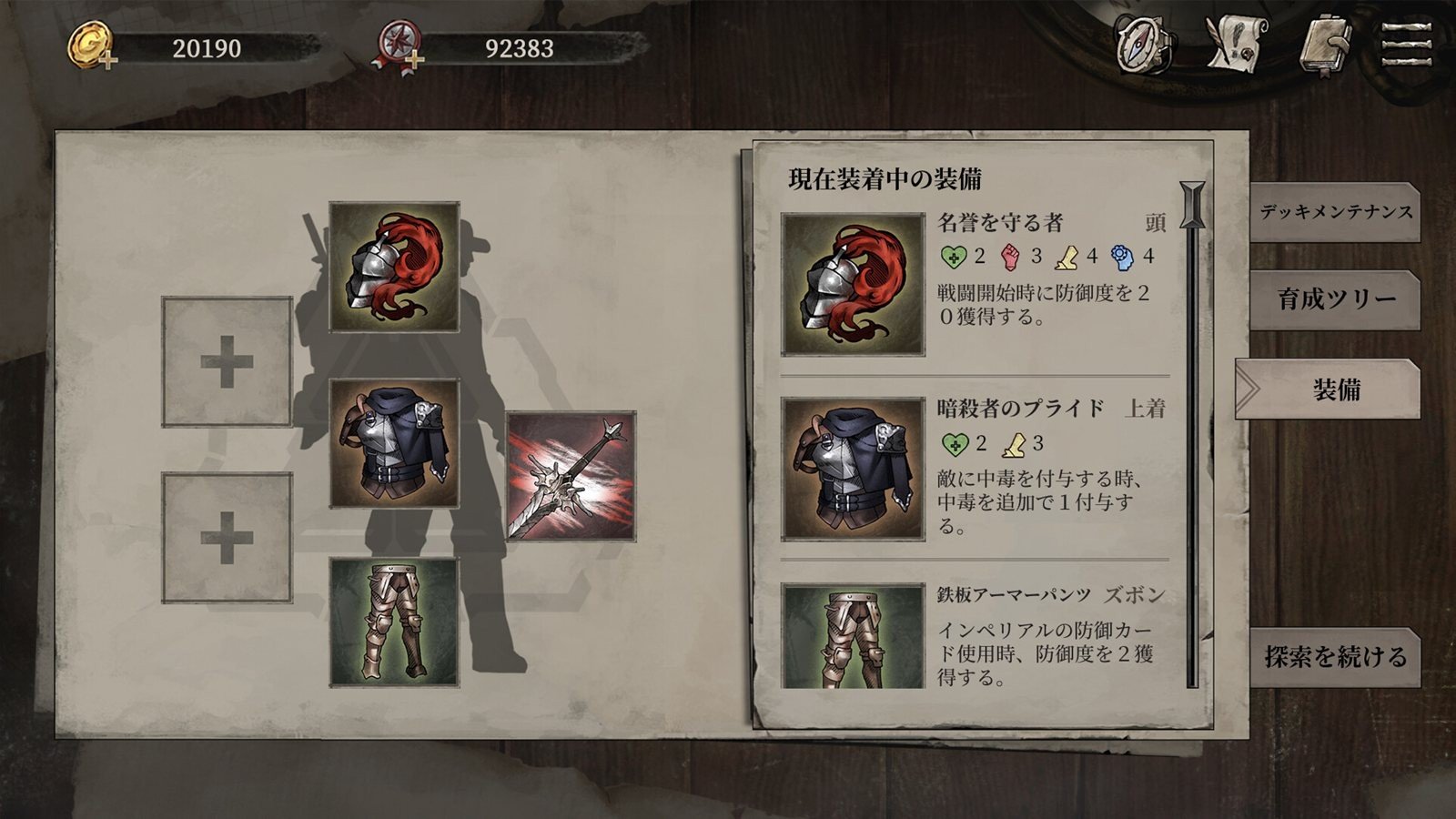

本作のカードは力・速度・知性の三属性に大きく分かれており、主人公のステータスに応じてそれぞれカード効果が上昇していく。そして筆者の初期デッキは力属性の、盾をテーマとしたデッキ。シールドをたくさん貼って防御力を高めつつ、自分の防御力に応じたダメージを相手に与える「盾投げ」というカードで敵を殴っていく、というコンセプトのデッキだった。

しかしながらこれまでの道中で手に入っているのは、速度属性のカードばかり。力属性中心のビルドと合わず、デッキ強化が思うように進まない。結論から言うと、これは探索ルートとイベント選択がまずかったせいなのだが、プレイ当時の筆者には知る由もない。ただ不運のせいだと思い、徐々に強くなる敵を前に焦りを募らせる。結局どうしようもなく、中ボスに太刀打ちできずやられてしまった。初めての冒険が苦い結果に終わり、早くも筆者はこの世界で生きていけるのか自信喪失ぎみである。

世界観を理解して、ビルド強化もスムーズに

初回の探検でわかったことは、外の世界の人類も滅んではおらず、いくつかの国や勢力を立てて生き延びているということだった。そして何度か挑戦と敗北を繰り返しているうちに、どうやら本作に登場するカードのテーマは、各勢力に紐づけられていることも分かってきた。たとえば騎士の国インペリアルを冒険すると力属性の剣術カードが多く手に入ったし、魔術師の国サンマジカを探検したときは知性属性の魔法カードがたくさん拾えている。

初回プレイ時の筆者は力属性のデッキを組んでいたのに、速度属性の勢力圏内を冒険していたため、デッキ強化が進まなかったのだ。力属性のデッキを組むなら、騎士の国を探検すればよかった。つまり本作はプレイを重ねて世界観への理解が深まると、ビルド構築がスムーズになる仕組みなのである。デッキ強化を順調に進められるようになった筆者は、初見プレイ時に惨敗した中ボスの一蹴に成功する。プレイに手応えを感じ、面白さも一気に増していく。その後もほぼノーダメージで連勝を重ねる筆者。「もはや敵なしでは?」と今度は鼻高々である。

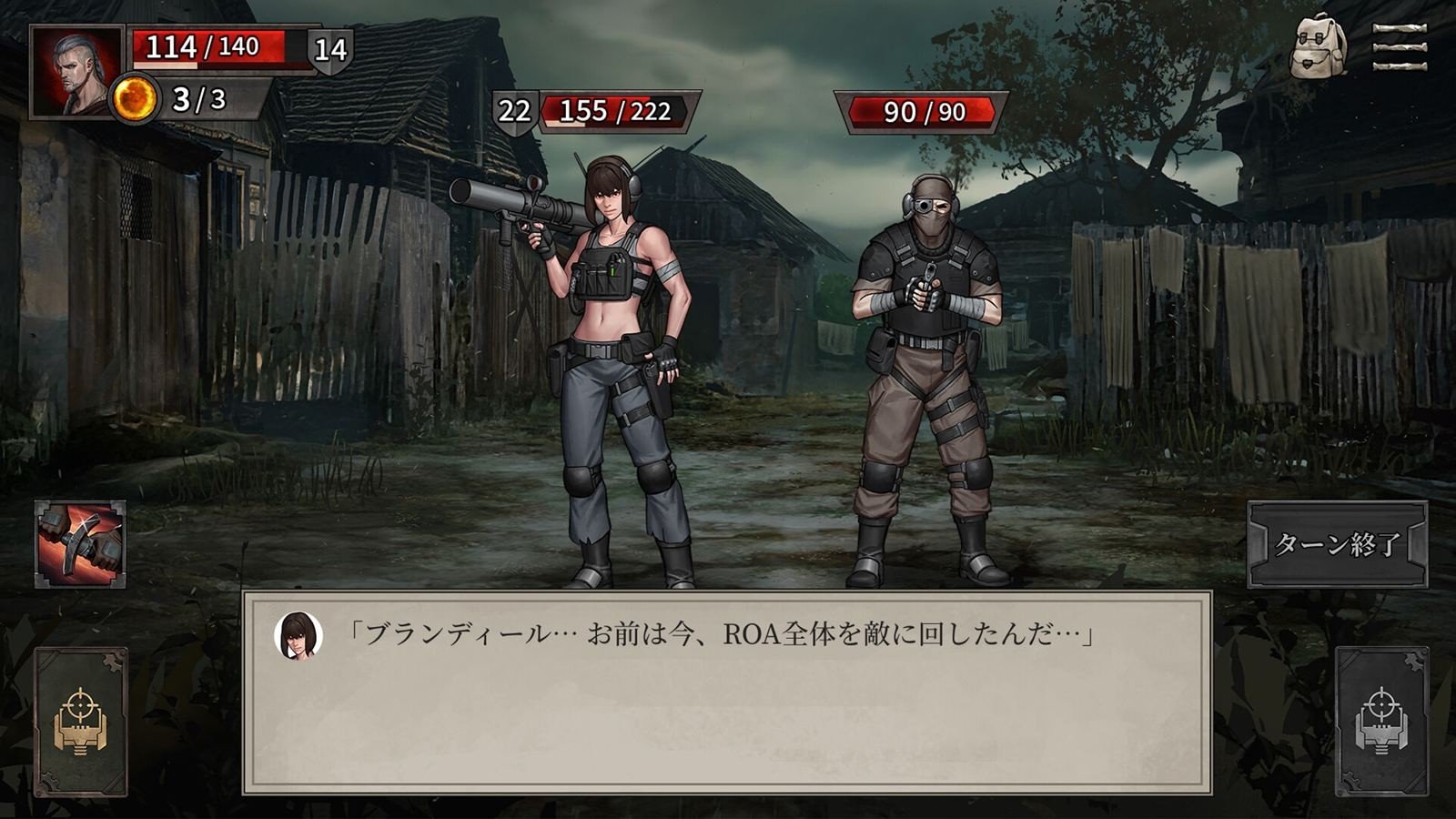

カードゲーム部分が順調に進むようになると、物語を楽しむ余裕も出てくる。本作には笑える小話からホラーテイストのものまで、さまざまなイベントが存在。また壮大な物語が楽しめる連続クエストも用意されている。そうしていろんな話を楽しんでいるうちに、とある大型クエストが進行していった。裏切りあり、陰謀ありの骨太のストーリーが展開され、いくつもの戦いを経て、ついに大ボス戦へ。自信満々で挑んだ筆者だったが、大ボスはこれまでにないほど強力だった。初めて見る戦術にも対応しきれず、結局ギリギリのところで敗れる。自信過剰だった筆者は、ふたたび鼻っ柱をへし折られてしまった。そんな簡単に極めた気分になれるほど甘いゲームではなかった。

分岐していくストーリー

ローグライクを謳う本作では、戦いに負ければ最初からやり直し。敗北した筆者は自慢のデッキを含む、すべてを失ってしまった。大ボスにたどり着くまでのランには2時間ほどかかっている。もう一度同じイベントチェーンを走ってボスにたどり着くためには、テキストを読み飛ばしたとしても1時間以上かかるだろう。物語の結末がとても気になっていた筆者は相当落ち込んだ。いっそここでプレイをやめようかと、ちょっとだけ本気で考えたほどだ。

とはいえ数分の休憩後、再度のランに臨む筆者の気力は充実していた。道中に気になる分岐があったことを思い出したからである。実は連続クエスト中に、とある人物を信じるべきかどうか選択肢が発生しており、片方を選んだ結果、仲間がひとり死んでしまっていたのだ。当然「別の選択肢を選んでいたら仲間を助けられたかも?」と疑問が浮かぶ。ストーリーが変化するなら、再走も手間とは感じないものだ。分岐の可能性に気づいた筆者は、意気揚々と駆け出す。

そうして今度は別の選択肢を選んだ筆者。すると思わぬ展開になり、かなり驚かされることに。もはや大ボスへのリベンジは頭からすっ飛んでしまった。はっきり言ってそれどころではない。後にわかったことだが、本作のイベントには分岐が多く、選択によってまったく異なる結末を迎えることも多い。序盤の選択により、後半に思わぬ変化や追加イベントが発生することもある。入手できるカードや遭遇する敵が変わるのはもちろんだが、ルート次第ではキャラの恒久強化に使える「実績ポイント」というものが手に入ることも。物語の変化を楽しめるだけでなく、ゲームプレイ上の実利もあるのだ。

枝分かれしていったストーリーを見て、筆者は分岐を探すことに夢中になった。。さまざまな設定でランを繰り返すようになり、「今回は放浪の騎士のイベントを見たいから、腕力型のビルドで剣術デッキを組もう」とか、逆にビルドから入って「今回は雷魔法主軸のマジシャンで遊びたいから、魔術都市ルートで冒険しよう」などと考えるようになっていった。ストーリーとカードゲーム双方に引っ張られながら、自然と周回プレイを楽しむようになったのだ。もう気分はすっかり、この世界の住人である。

ノベルパートとカードゲームがシナジーを生む

以上が筆者のプレイ感想だ。本作『シャムブルズ』について改めてまとめると、本作は2種類のゲームジャンルが合体した作品だ。テキストアドベンチャー形式のRPGと、デッキ構築型のローグライク・カードゲームである。それぞれは一見独立したつくりになっているが、実際のところ互いに深く絡み合っている。世界観とカードテーマが紐づけられており、ストーリーの理解度を深めることで、ビルドを効率的に強化できるようになるのだ。

そしてもともと繰り返しプレイを想定しているジャンルであるローグライクは、分岐の豊富なノベルゲームと相性がよいと感じた。小さな変化から大きな分岐まで、さまざまなイベントで選択肢を試しながら、別のビルドを組むために周回したくなる。本作は二つのゲームパートがしっかり“シナジー”を生んで、一つのゲームプレイとなっているのである。

ちなみに本作はさまざまなDLCが用意され、イベントや探索場所が拡張されていく形式となるようだ。DLCを追っていくと、より本作の世界を深く楽しめるだろう。いずれにせよ、本作はテキストアドベンチャーとデッキ構築型ローグライクが両方好きな方はもちろん、どちらか一方でも好きという方には遊んでみてほしい作品だ。ぜひ自分だけの冒険を楽しんでみてほしい。

『シャムブルズ: 終末の子孫たち (Shambles)』はPC(Steam)/iOS/Android向けに配信中だ。ゲーム内は日本語表示に対応している。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。