近未来SFメカアクションシューティングゲーム『Mecha BREAK』、“リリース前大型公式大会”白熱。開催期間中毎日メタが変わる、一般プレイヤーチームが「完全優勝」など見どころ盛りだくさん

Amazing Seasun Gamesは、メカアクションシューティングゲーム『MechaBREAK』のイベント「グローバル先駆者開拓戦」を3月13日から3月16日にかけて開催した。

デベロッパーのAmazing Seasun Gamesは、メカアクションシューティングゲーム『MechaBREAK』のイベント「グローバル先駆者開拓戦」を3月13日から3月16日にかけて開催した。イベントは中国・珠海(チューハイ)市にあるAmazing Seasun Games本社にて、開催。イベントでは、日本・中国・アメリカの3か国から集まったさまざまなチームが出場した。

『MechaBREAK』は、未来の世界を舞台にSFメカを操縦して戦うメカアクションシューティングゲームだ。本作の対応プラットフォームは、PC(Steam)/Xbox Series X|Sで、リリースは2025年を予定している。本作にてプレイヤーは、攻撃型・格闘型・狙撃型・支援型などさまざまな種類の機体「メカブレイク(以下、MB)」を操縦する。3vs3、もしくは6vs6での対戦、PvPvEモードなど3つのモードを楽しむことができる。「チカラ!スピード!一斉砲火!」をテーマとしており、火力全開でスピード感のあるバトルが楽しめるのが本作の魅力だ。

今回行われた「グローバル先駆者開拓戦」は、リリースを控えた本作の国際的な交流を目的とした大型の大会だ。出場するのは日本・中国・アメリカの異なるリージョンで結成された6人チームたち。チームには、あらゆるゲームのプロプレイヤーや、ストリーマー、一般プレイヤーなどが揃っており、通常では交えることがないようなチームたち計16チームがそろい踏み。それぞれのチームは、本作のメインモードとなる6対6の対戦モード「境界戦場」にて対戦。試合はトーナメント制にて行われた。

今回弊誌はデベロッパーのAmazing Seasun Gamesより、イベントへ招待していただいた。本イベントの見どころのひとつとして「リリース前に行う公式大会」であることが挙げられるだろう。こういった公式大会はリリース後、ある程度の期間を設けて対戦環境などを確立させてから行うのが一般的だ。Amazing Seasun GamesのCEOで本作のプロデューサーを務めるKris Kwok(以下、Kris)氏は、あえてリリース前に大会を開くことによってゲームの可能性を模索することができると語っていた。

実際、リリース前に行われた本大会の面白みとはなんなのだろうか。弊誌では、本大会にて日本での実況解説を務めたyunocy氏、トンピ?氏に対して複数メディア合同のインタビューを行った。対戦環境が確立されてない中でも大会観戦の面白みと、実況解説のポイントなどを訊いた。

――本日はよろしくお願いします。まずはお二人の自己紹介をお願いします。

yunocy氏:

ストリーマーをしているyunocyです。普段はゲーム配信やコスプレなどの活動をしています。

トンピ?氏:

日本国内でeスポーツのアナウンサーやっているトンピ?と申します。国内にてさまざまなタイトルのeスポーツ大会のキャスターをやらさせていただいてます。

――大会に招待された率直なお気持ちをお伺いしたいです。

yunocy氏:

まだリリースされる前なのに、こんな大きな大会を行うこと自体がすごく珍しいですよね。そんな記念すべき大型イベントに呼んでいただけたというのは嬉しいですね。しかも中国の本社に招待されるなんて……。

トンピ?氏:

基本的に日本のキャスターとして、海外に派遣されて実況解説するというパターンが本当に少ないので、まずは呼んでいただけたことがシンプルに嬉しいですね。

――なるほど。リリース前の大会というメタがあまり確立されていない状態で、いくつか試合を実況解説したうえでの本大会の面白い部分を教えて下さい。

トンピ?氏:

そうですね、そもそも『MechaBREAK』の特徴として、機体の特性が大きく3種類ありましてて、それが3すくみになっているんですね。シールドを無視して相手のHPから削れる近接格闘系の機体と、ミサイルとかマシンガンで弾幕を張るような重量級の機体。もうひとつはスカイレイダーや、ファルコンのような空中戦が得意な機体ですね。この3すくみがしっかりとじゃんけんとして機能していて、空中に対してはこの機体を当てる、弾幕に対してはメタとしてこの機体をあてていくという機体に対応したバトルが成り立っているんですね。

それに加えて、本大会のルールとして、各チームは使われたくない機体を1体選んで使えなくさせるBANピックができる。そうすることで元々準備していた作戦が使えなくなるんですね。そのときにチームはどういう回答を出すのかという面白さを実況解説しながら伝えているかたちになります。

――では今後競技シーンが盛り上がって来るときにはBANピックに対してチームが対応していくというのは見どころになりやすいと。

トンピ?氏:

そうですね。チームの戦術部分は大きな見どころになると思います。本作は自動照準なので、基本的には狙った敵に対して弾が当たるんですけど、その弾を反射神経で避けたり、狙撃系の機体は偏差撃ちをしなければいけなかったりというスキルの部分も見どころとしてありますね。試合として、戦術が7割、スキル3割くらいで考えるとより試合の解像度は上がると思います。どういう構成で、どこに陣地を取るのか、狙撃系がここにいるからスピード感のある航空機を当ててみたいな……。そういったリアルタイムの戦術部分を楽しみつつ、高いスキルを見せた瞬間もあるのが面白いですね。

yunocy氏:

メタがまだ確立してないから、使用率が少ない機体とかが出てくると、どういう使い方されるのだろうというワクワク感がありますよね。

トンピ?氏:

そうだね。今回の大会では、日本・中国・アメリカの3か国のチームが来ているのですが、日本のチームはパンサーの評価が低く、全く使われていなかった。一方で中国のチームは全員パンサーを使っているんです。固定砲台になるトライセラやステーゴなどの重量機をパンサーで近づいて格闘戦に持ち込ませたり、無理やり押し出して孤立させてチームで集中砲火するような使い方がされているんですよ。これが今の中国のメタになっていて、トライセラやステーゴを使いがちな日本チームの構成にはとても刺さる。国ごとにメタが違っていてそれがぶつかりあったときにどういう化学反応が起きるのか!?というのは見てるこっちも楽しいです。

yunocy氏:

今回大会4DAYSあるんですけども、使われなかった機体が次の日に急に使われだして……みたいなのがあって、まだメタが確立されていない感じがします。

トンピ?氏:

アメリカだとファルコンは弱い機体扱いだったのですが、DAY1で日本のファルコンの強さを目の当たりにして、DAY2で導入してみたら結構強かったりみたいな。とにかく流れの動きが激しいですよね。

yunocy氏:

交流戦らしい!

――ありがとうございます。最後に、競技シーンとしての『MechaBREAK』の個性とはどういった部分なのでしょうか。

トンピ?氏:

メカというテーマをきっかけに、あらゆるジャンルのプレイヤーが参加しやすいというのはひとつの個性だと思います。本作は射撃スキルだけじゃなくて、戦術・戦略を考える人達も活躍しやすいですし、それをきっかけに新たなプレイヤーたちが拡大されていくのではないかと思っています。

yunocy氏:

確かに、今大会の選手のみなさんは、年齢層も元々やってたゲームジャンルもバラバラで、プレイヤーの幅広さはすごいなと思います。

トンピ?氏:

そうだね。どのタイトル出身の方が強いのか見てみたい。あのタイトル出身の人は適性がどこにあるのかみたいなのも見てみたいな。

yunocy氏:

射撃も自動照準だから実際に触ると遊びやすいのも、いろんなジャンルのプレイヤーがいる理由ですよね。

トンピ?氏:

あとは規模感ですね。まだリリース前の作品なのに優勝チームには賞金やトロフィーが渡されるし、そもそもこの会場の設備がすごいよね。

yunocy氏:

賞金のある立派な大会なんですけども、国際的なプレイヤーの交流を目的としているのも良いところだと思います。

トンピ?氏:

競技者たちへの環境づくりもしっかりしているのもすごいですよね。練習環境とか、ホテルや食事の用意、各チーム1人ずつ通訳さんをつけたりとか……。自分はキャスターとして16年活動していますが、この規模の大きさはなかなかないですね。素晴らしい環境だと思います。なので実際に競技シーンが始まった時にも期待できますね。

――ありがとうございました。

実況解説を行ったyunocy氏とトンピ?氏の言うように、大会では国ごと、使用機体や戦術の違いがみえるような瞬間を目にすることができた。まさしく対戦環境が確立されていない中だからこそ起こる化学反応といったところだろう。そんな中でも、BANピックにチームがどう対応するかといったところは、すでに実際のeスポーツの大会のような戦術性の面白みが見えた。

また、大会のもう1つの面白みとしては、マップごとにルールが違うということも挙げられる。トーナメントではBO1(2本先取)での試合が行われ、TOP4決定戦以降はBO5(3本先取)となっていた。さまざまなマップとそれに対応したルールが存在する本作にとって、ルールによる対戦の有利不利が現れていたのも本作の面白い部分であった。

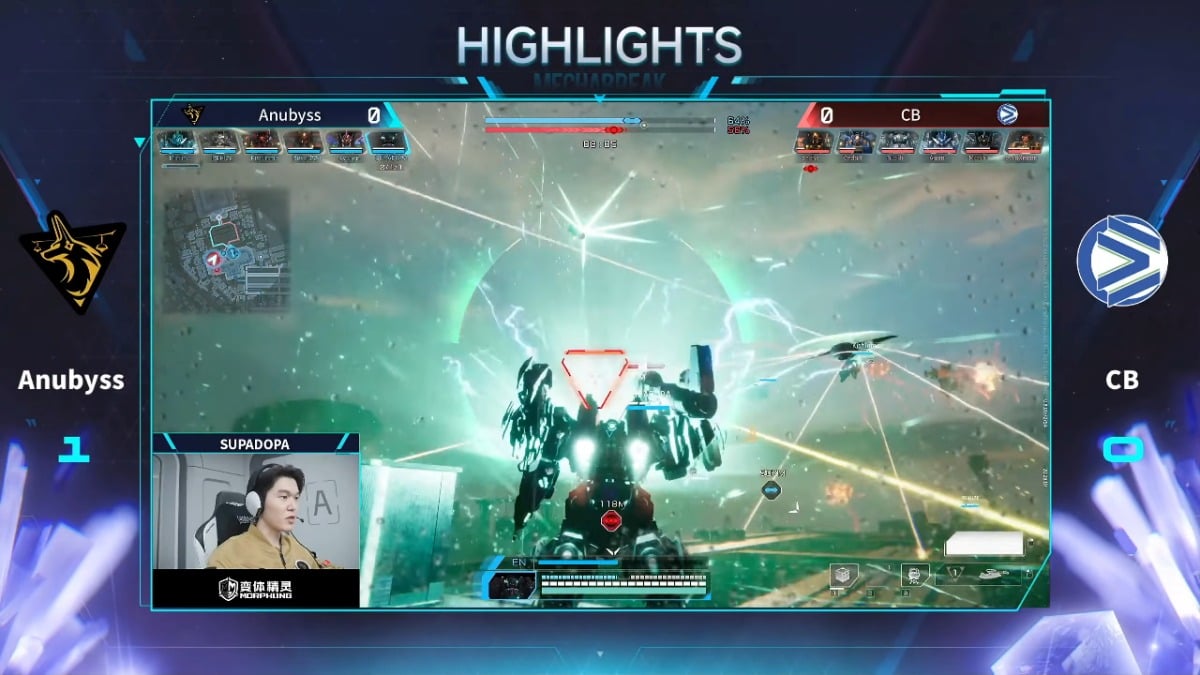

そんなトーナメントであったが、実況解説、選手、我々メディア陣からもひときわ注目されたチームが存在した。それが日本から来たチーム「Anubyss」である。BO3、BO5と多くのマップ・ルールで遊ぶ本大会の中、Anubyssはなんと1マップも落とすことなく、ストレート勝利を重ね、決勝まで進出。なによりも驚くべきはAnubyssのチームメンバーは、誰1人別タイトルのプロプレイヤーでもストリーマーでもなく、一般プレイヤーが集められたチームであったということだ。

「無名の最強」と言うべきAnubyssは決勝戦にて、中国からのチームCBと激突。Anubyssは決勝戦でもまったく臆することなく、勝利を重ねる。優勝がかかった緊張の場の中でも、ルミナなど支援機を得意とするMinima氏はカメラに向かってコミカルなサービス演出をするなど、一般プレイヤーが集められたチームとは思えない実力と余裕を持ち合わせたチームであった。

これまでのラウンドでも、圧倒的な強さを見せたAnubyssであったがその強さは決勝ラウンドでも変わらなかった。決勝ラウンド1本目のマップ、ペイロード型のルールの「パームベイ港」では、SUPADOPA氏の⾚霄が大活躍。巨大なフィールドを張って外部からの攻撃や機体の侵入を防ぐ「決闘フィールド」を的確に繰り出して人数差を作り出したり、ペイロードを体を張って守ることで侵入を防いだりとチームに常に有利な状況を作り出していた。こういった個々の役割を適切にこなせるのがAnubyssの実力の所以だろう。

そして、実力という部分で印象的だったのはスカイレイダーやファルコンといった航空機を得意とするKishinma氏の決勝ラウンド2本目でのパフォーマンスだ。2本目のマップ「ミスラ・アイ」は、マップ内に3つあるポイントの中にあるデータを獲得して、基地へ輸送するというマップ。データは獲得中攻撃されるとキャンセルされるため、いかに攻撃されないように相手機体を離れさせるか、そしてプレイヤーのいない間にデータ獲得されないためにマップ全体を管理する必要があり、混戦をこなしながら、大局も見る難易度の高いルールとなっている。

そんなミスラ・アイでたった航空機を使い、たったひとりで機体の猛攻からデータを守りきったのがKishinma氏のファルコンだ。Kishinma氏は持ち前の操縦スキルで、相手機体の攻撃を素早く避けながら、データを獲得しようとする機体への攻撃を続けきった。相手チームはその動きに翻弄され、膠着状態だった試合に少しずつ隙が見え、その結果Anubyssはポイントを先行。そのまま流れるように勝利を掴んだのであった。

1本目2本目も獲得し、絶好調のままで3本目に突入。3本目のマップ「クラオブ陥没坑」は3拠点を取り合うルール。CBはファルコンをBANし、Kishinma氏の動きを警戒。しかし、支援機を得意とするMinima氏が単独で拠点を獲得するなどして、序盤から3拠点をすべて獲得。ハイスピードに試合を進め、CBに圧倒的なポイント差をつけ勝利。結局Anubyssは本大会において一度もマップを落とすことのないストレートでの優勝を決めた。大会を通して圧倒的な航空機のテクニックを見せつけたKishinma氏はMVPとして表彰された。

本大会を通して『MechaBREAK』コミュニティ内で一気に知名度を獲得したチーム、Anubyss。弊誌は優勝したAnubyssにメディア合同でインタビューを実施。結成の経緯から、勝ち続けられた理由、今後の活動などについて訊いた。

――まずは優勝おめでとうございます!

一同:

ありがとうございます!

――まず、最初にうかがいたいところとして、そもそもAnubyssはどういった経緯で結成されたのでしょうか。

Kishinma氏:

去年8月のオープンベータテストのときに、ランクマッチ上位にいたプレイヤーの集まりですね。ランクマッチしていた時は、お互い「アイツ強いやつだな」くらいの認知だったのですが、テスト後半にカスタムマッチをする機会があって、そこから意気投合してチームになりました。

――そうだったのですね。今回一度もマップを落とさない完全優勝を成し遂げましたが、勝ち続けられた理由はあるのでしょうか。

REHIZE氏:

味方が強かった!

Minima氏:

そうだね。ひとりひとりが勝てる戦い方をわかっていて、それに対して無意識に動けていたからだと思ってます。

――チーム全員が強かったから勝てたと。

Minima氏:

間違いないです。全員強い。

――リリース前に『MechaBREAK』をやり込んだAnubyssのみなさまにとって本作の魅力とはなんでしょうか。

Reset氏:

メカがかっこいい!(笑)

REHIZE氏:

ちゃんとメカが好きな人たちが作ってるというのがわかるクオリティだよね。

Kishinma氏:

あんまりメカゲーを触ってきていない自分から『MechaBREAK』の魅力を1点伝えるとするなら、お互いの機体がビュンビュン動き回って、お互いに弾を当てあうような「圧倒的なスピード感」にあると思います。誰でもエースパイロットの動きができるっていうのがすごい面白いところだと思います。人間の限界を試されている気持ちです!(笑)

Minima氏:

説明うま!面白いとしか言えない……。

一同:

(笑)

――エースパイロットの話に関しては、プロデューサーのKrisさんも同じことを仰っていました。では逆にリリース後どうなってほしいなどの要望はありますか?

Minima氏:

僕はもっと戦闘スピードが速くなってもいいんじゃないかなって思います。今ってトライセラとか、ステーゴなどの重量機を回復していってジリジリ削り合っていく戦い方がメインになるんですけども、もっと軽量機や中量機を強くしていって、もっとビュンビュン戦いたいですね。

Syaren氏:

実は大会前に、チームのメイン機体である軽量機と中量機が弱体化を食らっていて……。

Reset氏:

チームの3人ほどメイン機体じゃない中で戦っていたんです。

REHIZE氏:

大会では重量機を使っていましたが、僕らが好きな環境としてはもっと軽量機や中量機がビュンビュン飛び回っているようなものが好みですね。

Kishinma氏:

それ多分大変になるの俺だよね?

――なるほど。チームの半数がメイン機体が使えない中優勝できたということは、みなさま全機体一通り操作できると。

Kishinma氏:

いえ、まったくできないです!最初にちょっと機体を操作してみて、仕様や兵器を理解したり、程度はありますけども、たとえばスクリムで自分のメインじゃない機体を使って動けるかと言われたら自信はないですね。胸を張って使えると言えるような機体はチームメンバーそれぞれ3機体あればいい方だと思います。

REHIZE氏:

3機体使えればBANされても困ることはないです。

――リリース後から始めるプレイヤーに本作の上達のコツをおしえていただきたいです。

Minima氏:

一緒に遊ぶ仲間を見つける!あとは好きな機体を見つけて遊んでみることが大事ですね。それが1番のモチベーションになります。

Kishinma氏:

ひとつの機体を長く使い続ければ、細かい仕様などが理解できると思いますし、それを知れば他の機体を遊ぶ時にも、長く使った機体の動きに応用した動きやプレイスタイルができると思っています。なので、まずはひとつの機体を深掘りしてみることが大事だと思います。

――ありがとうございます。大会ではカメラに対してサービスしてたりと、実力もエンタメ性も兼ね備えておりながら、一般プレイヤーとしていっさい配信をなさっていないことに驚きました。今後配信活動の予定はあるのでしょうか。

Kishinma氏:

そうですね、考えています。まぁ、顔もバレちゃいましたし、恐いものはないですね!(笑)

Minima氏:

バレちゃったね~(笑)でも、REHIZEは解説動画とか出してるよね。

REHIZE氏:

自分はYouTubeで動画をだしてます!

――今後のみなさまの活躍にも期待が持てます!ちなみにリリース後もAnubyssは活動されるのでしょうか。

Kishinma氏:

はい。大会への招待があるかどうかはわかりませんが活動予定です。メンバー全員がこのメンバーで遊ぶことにしっくりきているので、解散する理由がないんですよね。

――なるほど。では「無敗の王者」として新規のメカブレイクプレイヤーに立ちはだかると。今後出てくる強豪プレイヤーにはどういった心持ちでしょうか。

REHIZE氏:

ぜひ立ちはだかってほしいですね。むしろそれを待ってる。

Kishinma氏:

負けも全て糧にして俺たち勝っていくつもりなのでぜひ来てほしいですね。

Minima氏:

負けを知りたい!言い過ぎか(笑)

――最後にリリースを待ち望んでいる『MechaBREAK』プレイヤーに対してメッセージをお願いします。

Minima氏:

当たったら全力で戦いましょう!

――ありがとうございました。

『Mecha BREAK』は、PC(Steam)/Xbox Series X|S向けに、2025年にリリース予定だ。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。