海洋オープンワールド『Subnautica サブノーティカ』開発者インタビュー&担当者コラム。“殺さないサバイバル”はなぜ恐怖をもたらすか

弊社アクティブゲーミングメディアが運営するPLAYISMは、2020年2月20日に海中オープンワールドサバイバルゲーム『Subnautica サブノーティカ』PlayStation®4パッケージ版を発売する。発売を記念し、開発元にインタビューをおこなった。

弊社アクティブゲーミングメディアが運営するPLAYISMは、2020年2月20日に海中オープンワールドサバイバルゲーム『Subnautica サブノーティカ(以下、サブノーティカ)』PlayStation®4パッケージ版を発売する。同作は「全世界500万本以上のセールスを記録」「オープンワールドサバイバルゲームの金字塔」――このような枕詞がつくことも多い、世界的に評価が高いタイトル。

では、何が『サブノーティカ』を高評価たらしめているのか。今回、現在続編である『Subnautica:Below Zero』の開発真っ最中で非常に多忙な「Unknown Worlds Entertainment」にお話をうかがい、作品の魅力に迫った。なお本稿の執筆者は、『Subnautica サブノーティカ』PS4国内版の担当であることを留意いただきたい。

サブノーティカとは

『サブノーティカ』は、海中オープンワールドサバイバルゲーム。CEROレーティングはA。本作の主人公は、乗船していた「オーロラ号」が墜落し、たった一人で海に覆われた惑星に取り残される。生きるために海中に潜り、未知の海にある資源を使ってさまざまなものを作り出し、惑星を探検して脱出を目指す――これが基本的なストーリーだ。海中が舞台であるがゆえに発生するトラブルがプレイヤーを苦しめる。酸素や食料、水分不足といった制限に苛まれながら、脱出のための深海探索に必要な海中基地や潜水艦、深海に耐えるスーツなどを作っていかなければならない。

サバイバルゲームにおいては、マルチプレイを軸にしたり、ストーリーそのものがメインでないケースが多いが、『サブノーティカ』はそれとは全く異なり、シングルプレイでなおかつ、ストーリーに沿ってゲームが展開する。それだけでもユニークと言えるが、それ以外にも特筆すべきところがある。それは「説明がない」ことと、「暴力がない」こと。サバイバルゲームでありながらCERO Aであることからも、本作が特異であることが垣間見えるだろう。

こうした設計はいったいどのような考えに基づいて生まれたのか。その観点を掘り下げて訊いてみた。なお本インタビューの質問は、スタジオのさまざまなスタッフによって答えられており、スタジオ回答という形をとっている。

───『サブノーティカ』はいわゆる「サバイバルゲーム」というジャンルにはなりますが、他のサバイバルゲームとは一線を画していると思います。さまざまな点で特徴がありますが、まずゲームデザインをする上で重要視したことを教えてください。

Unknown Worlds Entertainment(以下UW):

早い段階で『サブノーティカ』はプレイヤーを甘やかしたり、こういう風にやるんだよと、明確に説明したりしないと決めていました。ただ、そんな風にすると多くのユーザーはイライラするとわかっていました。それでも、何もわからないところから何かを見つけたときの興奮や満足感、達成感をたっぷり味わってほしいと思っていました。

プレイヤーとしては、次にどうするべきかがなかなかわからなくて詰まってしまうことも多いと思いますが、最終的にどうしたら進めるかが分かったときの高揚感が堪らないはずです。「プレイヤーは頭が良くないから、単純なクエストを与えてプレイさせる」。そんなやり方よりずっと良いだろうと。そこがゲームデザインの基盤となっています。

───なるほど。私も初めてプレイしたときは、あまりにも何もわからないので必死に海に潜っていろんなものを集めてました。苦労して資源を集めてクラフトできたときの喜びは格別でした……。

ですが、あのフグ───ではなくて「クラッシュフィッシュ」が毎回襲ってくるんです。何回も攻撃してやろうとしたんですが、ナイフは当たらないし、他に攻撃手段がない。『サブノーティカ』は、サバイバルゲームというジャンルでありながら、攻撃手段や暴力がほとんどありません。そうした仕様は、どういった考えに基づいているんでしょうか?

UW:

私たちが『サブノーティカ』を開発し始めたのは、アメリカで子供20人を含む26人が亡くなった「サンディフック小学校銃撃事件」という残酷な事件があったばかりの2013年の前半でした。アメリカでは学校銃撃事件が毎日のように起きていて、多くの人は銃規制法に対する改善のなさにとてもうんざりしています。ビデオゲームでの暴力表現は現実世界での暴力行為に繋がらないとはわかってはいますが、私たちはやはり、銃を扱うゲームを開発するために、クリエイティブなエネルギーを何年も持ち続けることはできないと思いました。

そこで、私たちは「殺さないゲーム」を作ることにしました。ほとんどのサバイバルゲームでは、プレイヤーがアイテムや経験値を獲得するためにモンスターを殺します。それがアイテムのクラフトやカスタマイズに繋がって、そのパワーアップしたアイテムでさらに大きなモンスターを殺します。そしてアイテムを得て……その繰り返しがほとんどです。こうした流れのサイクルとは違う、まったく新しいゲームプレイのループを作る必要がありました。

───ループをつくるにあたって、どのような苦労がありましたか?

UW:

開発中、チーム内でもこの「殺さないゲームを作る」という目的に疑問が出ることが何度かありました。だから、武器に似た要素も入れることにしました。たとえば、大きなクリーチャーを遠ざけるためのトルネードのようなミサイルなどがそうですね。

そんな不安や疑問が出てきても、この作り方をして正解だったなと思えるのは、子供からもその親からも「殺しのないゲームが遊べて本当に嬉しい」という手紙がよく届くからです。親子そろって『サブノーティカ』を遊んでくれる人がたくさんいるようで、本当に嬉しい限りです。

───不思議ですが、「殺さない・倒さない」ことによって却って恐怖が増してくる感覚があります。『サブノーティカ』は、人によっては「ホラーゲーム」ではないかと思う人もいると思います。

UW:

実は、最初は「恐怖」をテーマにした、プレイヤーを怖がらせるようなゲームにしようとは全く思っていませんでした。ただ、ゲームを開発しているとき、私たちはゲームに「訊く」のです。

───ゲームに訊く?

UW:

ゲームは、自分たちが何であるかを知っています。ゲームに訊けば、ゲームが「何がしたいか」や「行きたい方向性」を自ら教えてくれるんです。

『サブノーティカ』は水の中のゲームなので、本質的にたくさんの恐怖があります。

たとえば、暗闇、未知との遭遇、酸素不足、閉所、広すぎる海、そして孤独など。そのため、プレイヤーがゲームを遊んでいるのを見たり、注意深く「きいた」とき、水中という空間がどれほど恐ろしいものであるかを発見しました。そして、プレイヤーがそれを大歓迎していることも分かりました! YouTuberの生放送を見て、怖がらせてくれる要素をユーザーが喜んでくれるというのも良いことでした。

ただ、最初からわかっていたことは、このゲームのメインテーマはすべて「未知(Unknown)のものから生じるスリル」に関するものだということです。プレイヤーにそんな感情が湧き上がるように努力しました。プレイヤーにそれが伝わってくれると嬉しいです。

───現在早期アクセス販売中の『Subnautica:Below Zero』でも、世界観を踏襲していますね。

UW:

『Below Zero』は、設定的には『サブノーティカ』と同じ世界ですが、『サブノーティカ』の後に全く違うところで展開される独立したストーリーです。背景となる環境とそこで生きるものはまったく新しいものですが、最大の変更点の1つは、もっとストーリーがメインになっていることです。『サブノーティカ』 のストーリーは、一言も話さない主人公の視点を通して、通信機から届く無線のメッセージとPDAの内容だけで伝わってくるものでした。 『Below Zero』では、その世界で生き生きとしているキャラクターが多数いることも特徴としています。

───日本では2020年2月20日。2が連続する日に『サブノーティカ』のPlayStation®4のパッケージ版が発売となりますね。日本のユーザーにメッセージをいただけますか。

UW:

『サブノーティカ』を日本の皆さんにプレイしていただけることは本当に光栄で、とてもワクワクしています。皆さんの感想を楽しみにしています。そして、何よりも楽しんでいただけると幸いです。「よろしくお願いします!」

以上が開発で非常に多忙な中、時間を作ってくれたUnknown Worlds Entertainmentのインタビュー。これだけでも『サブノーティカ』が他のサバイバルゲームと全く違う点に重きを置いてデザインされたゲームであることが伝わると思う。

インタビューはここで終わるが、この場を借りて、国内PS4版担当として本作の魅力を改めてお伝えしておきたい。この、「全く親切設計でない」こと、「暴力がない」ことが、『サブノーティカ』をある意味「ホラーゲーム」に近いものにしていると、筆者は個人的に思っている。

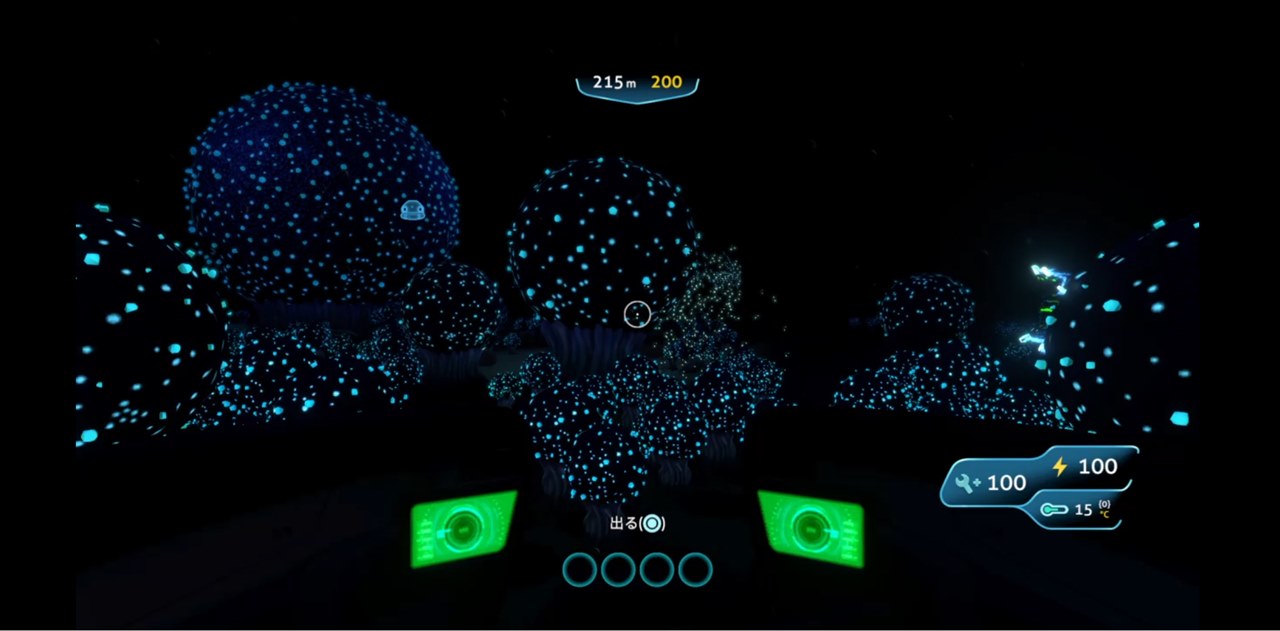

『サブノーティカ』には、明確なマップというものが存在しない。そして、方角を探るコンパスも、材料を集めてやっと手に入る。わかりやすい目印は、自分の最初の拠点「脱出ポッド」と墜落した「オーロラ号」のみ。それ以外は自力でおっかなびっくり進んでいくしかない。海洋惑星には食べ物も水もろくにないので、「これ以上行ったら戻ってこれないのではないか」という恐怖に常に苛まれ、なかなか最初の脱出ポッド近辺から離れることができない。ただし、そうした停滞した状況が続くとオーロラ号爆発により放射能汚染が進み死んでしまう。そのため、迫りくる「酸素がない・水がない・食べ物がない」という恐怖と戦いながら、さらに深く潜るしかないのだ。

プレイしていると「この何も話さない主人公は一体どれだけメンタルがタフなんだろう」と思うくらい、怖いことの連続である。これでもかと人間の根源的な恐怖心をあらゆる角度からついてくるギミック。何より真っ暗な海が怖い。おそらく多くの人が経験しているであろう「底が見えない暗闇の海」の恐怖。あれとの戦いは、なかなかくるものがある。しかもただ深く潜るだけでなく、そこからさらに深海に潜っていく必要があるため、窒息しそうな気持ちを堪えながら、海の奥底まで進んでいくしかないのだ。

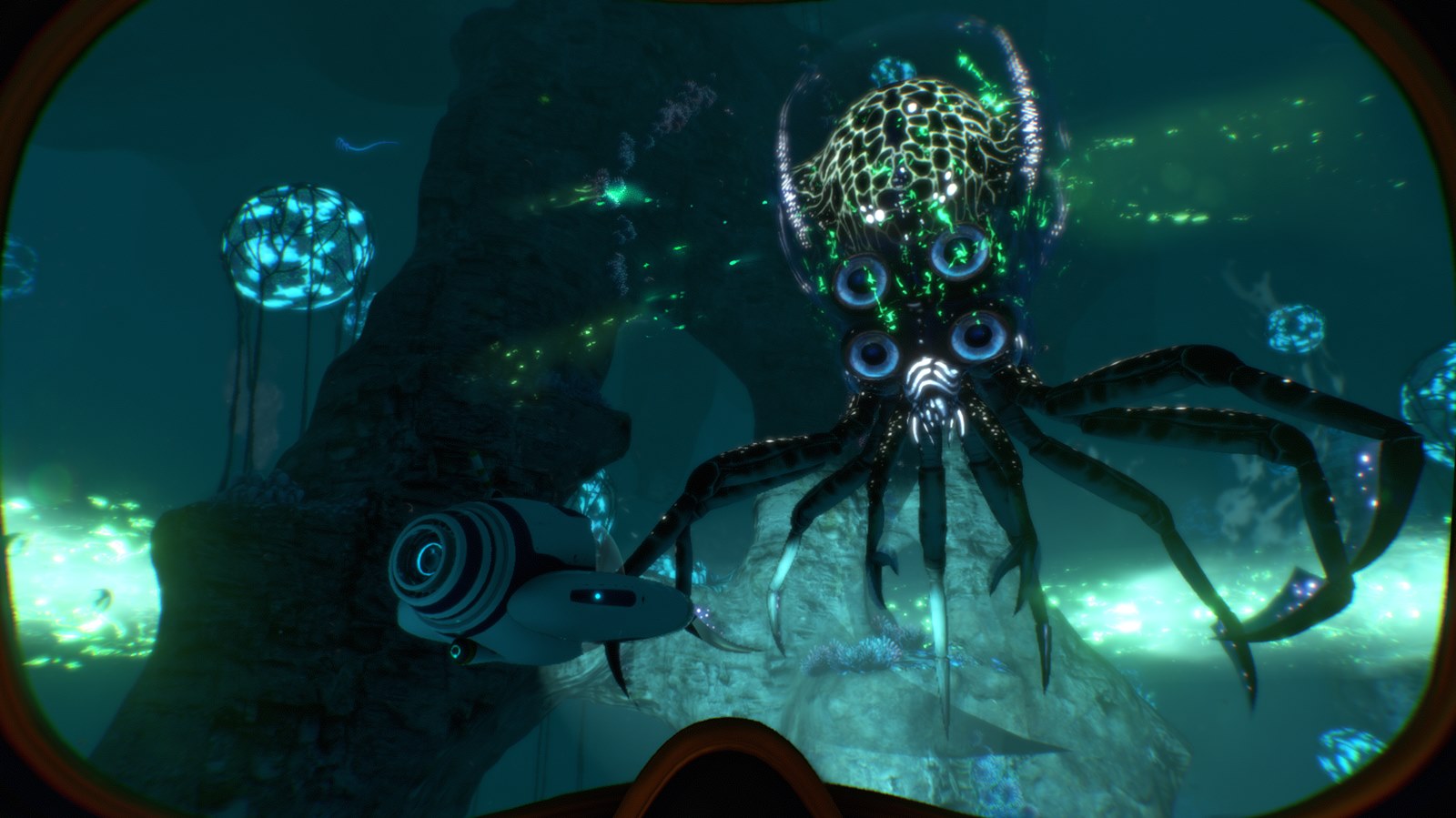

『サブノーティカ』の面白いところは、先程開発者が述べていたように「制作側が積極的にプレイヤーを怖がらせようとしていないにもかかわらず、とても怖い」ことだ。大きな音で脅かすこともなければ(危険生物の声は怖いけれど)、意味ありげに恐怖映像をバンバン見せてくるわけでもない。恐怖/危険生物がこちらめがけて常に襲ってくることもほとんどない。彼らは、捕食しようとしているのではなくて、ただ単に自分の縄張りの範囲内にいるプレイヤーを見つけて威嚇してくるが、縄張りの中に入らなければ特に脅威はない。ただ単に、海の中で普通に生きることだけでも本質的に怖いのだ。「窒息」、「空腹」、「渇き」、「真空のように音がほぼない」、「暗闇」、「暗い海」、そして「孤独」。本作をプレイしていると、人間の持つ本質的な恐怖の感覚が、肉体に湧き上がってくる。こんな経験は、なかなかできないように思う。

一般的にサバイバルゲームでは危険な生物が出てくると、それを排除して先に進むのが基本となり爽快感もあるが、『サブノーティカ』の世界では武器の作成が基本的に禁じられているため、後半になってかなり手間ひまをかけないと、そこらじゅうで唸り声をあげている危険生物を倒すことができない(そしてそれだけ苦労して倒しても、特に何も得られない)。強大な恐怖に対して、逃げることしかできない自分。常にこの世界では弱者であることを思い知らされる。そしてそのことが、より孤独を感じさせる。

そんな中でも、このタフな主人公は楽しみを忘れない。自分だけの基地を作ったり、大きな水槽を作ってかわいい生物を飼ったりもする。自力でものを集めて作り、自分の生活をどんどん快適にしていく喜びは、人間の根源的なものの一つのように思う。本作では、何か劇的なアクションやイベントなどがあるわけではない。ただ、一人この海洋惑星で「淡々と生きる」。そのために食料や水を探し、脱出の手がかりを探し、フラグメントを集めて便利グッズを作り、基地を建て、スーツや潜水艦を作ってさらに探索を進める。まさに主人公の「海洋惑星での日常生活」が体験できるゲームなのだ。

そして、さらにこのゲームを盛り上げてくれるのは、「ストーリー」の部分だ。

さまざまな「恐怖」と戦いながら一人、日々を生き延びて海を探索していると、とたんに現れる謎の───ここから先は、是非プレイして確かめてほしい。

サバイバルゲームでこのようにしっかりとしたストーリーがあるのは珍しいといえよう。それは、『サブノーティカ』が何より「シングルプレイ」のゲームであることに意味がある。わいわいとした楽しさは、ない。しかしながら、その分一人で成し遂げた喜びに満ち溢れる。そのことによって、「クリア」したときに、「たった一人で生き抜いた。やり遂げた」という得も言われぬ達成感が溢れるのだ。

『サブノーティカ』とは、そんな唯一無二の「サバイバルゲーム」だ。

現在全国小売店で『Subnautica サブノーティカ』PlayStation®4パッケージ版の予約を受付中。この記事を読んで「そんなに難しいならいいや」と思った方のために、初回特典であえてサバイバルガイドをつけた(もちろんUnknown Worldsも了承済み)。非常に充実した内容になっているので、あまりにも不親切でこれまで投げ出してしまっていたPC版ユーザーも、改めて手に取ってみてほしい。詳細はこちら。

執筆:Sayuri Murabayashi(PLAYISM)

翻訳:James Mountain(PLAYISM)

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。