AUTOMATONライター陣が選ぶ「ゲーム・オブ・ザ・イヤー 2020」

AUTOMATONライター陣が選ぶ「ゲーム・オブ・ザ・イヤー 2020」。今年はライター個人のGOTYだけでなく、AUTOMATON全体としてのGOTYも選定。

今年2020年を振り返る、AUTOMATONの年末企画第4弾。これまで、各ライターがやりこんだ作品、ベスト短編、思い入れのある作品と企画を分けて掲載してきた(2020 年末企画一覧)。年末最後の企画となる本稿では、1年の総括として各ライターの個人的なゲーム・オブ・ザ・イヤーを紹介したのち、最後にAUTOMATON全体としてのゲーム・オブ・ザ・イヤー 2020を発表する。全体GOTYは、ライター陣の投票により決めたものだ。

『Half-Life: Alyx』

――今年一番のパラダイムシフト

開発元・販売元:Valve

対応機種:PC

革命が起きた。『Half-Life: Alyx』をプレイした瞬間、今までのゲームとは一線を画す新鮮な体験に脳髄を揺さぶられた。ヘッドクラブを頭から払いのけ、コンバイン兵の射撃から身をかがめる。これらはゲーム内の動作ではなく、すべてプレイヤーの動作としてフィードバックされる。そして、写実的なグラフィックとシリーズで培われたリアルな物理演算が現実との境を曖昧にしていく。プレイ中、私はこの世界ではなく、確実にCity 17に存在していた。

VRゲームはインタラクト要素との相性がいい。プレイヤーとゲーム内世界のあいだに、接点をつくることができるからだ。たとえば、落ちているアイテムを拾う。非VRゲームではごく普通の体験であるが、プレイヤー自身の動きをフィードバックするVR世界では、そうした行為でさえ没入感をアップさせる役割を果たす。その点で言っても、『Half-Life: Alyx』は究極の体験を提供してくれた。落ちている瓶や空き缶などのオブジェクトはすべて手に取ることができ、引き出しの類は全段開け閉め可能。ペンを拾えば落書きできる。現実世界ではありふれたこれらの行為と、それによる相互干渉が見事なまでに再現されていることに私は驚きを隠せなかった。

では、リアルな体験だけが本作の魅力かというと決してそうではない。ゲーム的な部分も抜かりなく作り込まれており、そこにも革新的な要素が詰め込まれている。アイテムを引き寄せられるグラビティグローブを利用したゲームプレイは、便利なことこの上なく、また使っていて楽しいものだ。意味もなく何でも吸い寄せたくなる魅力を持っているし、道中の戦闘やパズルにも実用的に用いられるよう、巧くデザインされている。また背中に手を回しての弾薬・アップグレードアイテムの取り入れは、リアリティの底上げに一役買っており、自分でマガジンを取り替える必要のあるリロードは、戦闘に緊張感を与えてくれる。ゾンビが眼前に迫る中、弾切れを起こし焦って弾倉の淵にマガジンをぶつけまくったのはいい思い出だ。

本作の魅力を挙げだすとキリがないのだが、中でも強烈に印象に残ったのは、ロケーションの豊富さと、その見せ方だ。危険な街に放り出されたかと思えば、気づけば暗い洞窟に。さらに進むと幻想的な空間が広がっており、そこでは友好的なエイリアンと出会う。時にはあまりの恐怖に歩みを止めてしまうエリアもあった。このように各チャプターを通じて、極めてリニアな進行デザインながらも、それぞれまったく異なる体験と感情を与えてくれる。総じて本作は圧倒的なリアリティを土台に、革新的なシステムと伝統的なゲームプレイをこれ以上なく巧みに融合させ、VRゲームにおける現時点でのひとつの完成形を提示した。VR界隈と私に今年一番とも言える衝撃を与えてくれた『Half-Life: Alyx』を個人的GOTYに挙げさせていただく。

by. Nobuya Sato

『DOOM Eternal』

――苛烈な戦闘の連続にただ楽しさだけを感じる

開発元:id Software

販売元:Bethesda Softworks

対応機種:PC/PlayStation 4/Xbox One/Nintendo Switch

2020年のゲームを俯瞰的に評価できるほど幅広く遊べていないのが後ろめたいが、それでも『DOOM Eternal』が大好きだ。まず2016年の『DOOM』は、それまで遮蔽物に隠れてちまちま敵を撃つFPSしか知らなかった自分にとって、衝撃的な作品だった。名前くらいしか知らないシリーズが一気に身近に感じられる体験だった。そして続編となる『DOOM Eternal』は、前作のシステムを引き継ぎつつ、バトルのスピードが格段に上昇したゲームだ。2016年の『DOOM』が、まだまだゆっくりしたゲームに見える。

本作は空中でダッシュができるようになり、移動の自由度が飛躍的に上がった。戦闘が主にアリーナ状のマップで行われるようになったことで、本作ならではのシステムが十分に生かされている。文字通り縦横無尽に立ち回ることができるのだ。また、デーモンは敵であると同時に、回復薬と弾薬庫でもある。体力はグローリーキル、アーマーは火炎放射器で補充。持てる弾は少な目に設定されており、弾薬が減ったらチェーンソーで補充することになる。それでも足りないので、頻繁に武器を切り替えて戦うことになる。こうしたサイクルがスピード感溢れる戦闘を作り出しているわけだ。

本作は武器を切り替えることで、クールダウンのモーションをキャンセルできる。これによりロケットランチャー、スーパーショットガン、バリスタといった一発が重い武器を連射できる。いつの間にか公式のTipsでも紹介されていた要素だ。武器の切り替えはもしかしたら本作の一番難しい要素かもしれない。数字キーを頑張って押すか、キーバインドをいじる必要があるだろう。目まぐるしく状況が変化するアリーナで、メイン武器7種類を自在に扱えたときは大変気持ちがいい。ちなみに、個人的にはマローダーも単体で出現する限りではキライではない。

アクションゲーム的な移動パートも実に楽しい。トレーラーで鉄棒を使ってジャンプするギミックを見たとき、ゲームっぽさが目立って少し心配だった。しかしゲームらしい移動パートは、なめらかな操作性と相性が良い。2周目以降ルートがあらかじめ分かっていると、より楽しくプレイできる要素だった。しかし以上書いてきたことも、プレイしているときはまったく忘れて、苛烈な戦闘の連続にただ楽しさだけを感じる。というわけで私の個人的GOTYは『DOOM Eternal』である。

by. Kaisei Hanyu

『あつまれ どうぶつの森』

――共振欲・表現欲を揺さぶり満たす、現代的なゲームデザイン

開発元・販売元:任天堂

対応機種:Nintendo Switch

爆発的な初動売上をみせ、今もなおユーザーを拡大し続ける『あつまれ どうぶつの森』。その要因は決して巣ごもり需要のみにあらず。シリーズの積み重ねで磨き抜かれた魅力、新たなプラットフォームによって実現された現代的な機能が込められていたからだ。

シンプルながらもあらゆる層の心を掴むよう磨き上げられたキャラクターデザイン。ハード性能の向上によって質感がリアルになりつつ、ミニチュア風に可愛らしくデフォルメされた生活感を潤す家具。登場するどうぶつは380匹以上、家具はリメイクのバリエーションを除いても1000種類を超えた。シリーズを通して積み上げられた膨大な種類が生み出すランダム性によって、島ごとのオリジナリティがおのずと高められる。加えて、家具の設置場所やマイデザイン機能を拡充。島全体をクリエイト対象とすることで、唯一無二の島の構築を実現するクリエイティビティに富んだ作品となった。借金を完全返済する過程、その後の島生活を通じてプレイヤーの共振欲、表現欲が揺さぶられる。

その共振欲を満たすべく、個々の島生活がシェア機能によって共有される。シェアされるスクリーンショットや動画には、本作が持ちうる多様なランダム性によって、たとえクリエイト能力に長けずともプレイヤー独自の魅力が切り取られる。その魅力を通じて、あまたの新規ユーザーが今もなお生まれていることだろう。また、インターネットを通じてマイデザインが直接共有可能に。利便性に優れ、創作を楽しむユーザーとそれを利用するユーザー、双方の表現欲を満たすものになっている。これらのユーザー間の繋がりは、Nintendo Switchが搭載するハード機能によって実現されたものだ。

さらにはプラットフォームが変わったことで、大規模なアップデートが可能になった。もともと本シリーズは現実世界とリンクするコンテンツデザインになっており、自然と長期的なプレイが促される作品だ。ただし代わり映えのしない生活は必然と飽きが来るもの。過去作では月日が経つにつれ、一部のプレイヤーを除いて離れてしまう傾向にあった。本作では大規模なアップデートを継続的におこなうことで、島の生活に新鮮味をもたらし、飽きることなく続けられる施策がなされている。また、プレイヤーが思い立ったときに気軽に再開できるのも特徴だ。島に戻れば、あたかも現実と同じ時間が流れていたかのようにどうぶつたちがお出迎え。いつでも他のプレイヤーと同じラインで島の生活が楽しめる。ライブサービスゲームにありがちな“おいてけぼり感”を感じることはない。

本作はスローライフゲームの金字塔としてシリーズの魅力を失うことなく、現代的な進化を遂げた。その結果がコミュニティの拡大に繋がり、売上に反映されたのだと考えている。万人に薦められるゲームという意味も込め、本年のGOTYは間違いなく『あつまれ どうぶつの森』だったと謳いたい。

『トニー・ホーク プロ・スケーター 1+2』

―― 本作をシリーズのリブートと位置付けるなら、これ以上の作品はない

開発元:Vicarious Visions 販売元:Activision

対応機種:PC/PlayStation 4/Xbox One

大手パブリッシャーであるActivisionの顔ともいえるタイトルのひとつだった『トニー・ホーク』シリーズ。毎年のように新作を発売し、多くのファンを獲得してきたスケボーゲームだ。転機を迎えたのは、メインの開発元をNeversoftからRobomodoにバトンタッチした2008年頃だろう。積もり積もったマンネリ感を打破するためか、スケボー型周辺機器を用いた体感ゲームへと舵を切ったのだ。同時期に現れた任天堂のWiiや、EAの『Skate』が好評を得たことも影響したかもしれない。しかしその評価は芳しくなく、その後Robomodoは従来のスタイルでの新作も手がけたが、完成度があまりにも低く汚名返上ならず。そしてリリースは途絶えることとなった。

前置きが長くなったが、『トニー・ホーク プロ・スケーター 1+2』は、そんな同シリーズのメインタイトルとして5年ぶりに発売された。完全新作ではなく、シリーズ1作目と2作目のコンテンツをミックスし、さらに現代的な要素も加えたフルリメイク作である。その点では、ややリスクを避けて“置きにいった”感も否めないが、本作をシリーズのリブートと位置付けるなら、これ以上の作品はない。

本作では、レベルデザインとして既に完成され、ファン人気も高いステージの数々が最新のグラフィックで蘇り、そこに充実したキャラクターカスタマイズ要素や、スケートパーク作成・共有機能などの新コンテンツを追加している。さらに、カスタマイズアイテムの獲得に繋がるチャレンジも豊富に用意。やり込みプレイの新たなきっかけを作ったかたちだ。今の時代のゲームに求められる要素をバランスよく提供しており、懐かしさに浸るだけに終わっていない。

それでいて、オリジナル版でのプレイフィールを損ねていないことは重要なポイントとして挙げられる。本作は、現実では不可能なトリックやコンボを繰り出すなど、アクション性の高さやクイックなゲームプレイが特徴であり、その手触りはシリーズの肝といえる。オリジナルへのリスペクトが感じられることで、当時を知るファンからも広く支持される結果となったのだろう。

スケボーゲームはしばらく存在感を失っていたが、ここにきて意欲的なインディー作品が続々生まれ、続いて本作が登場。さらにEAも『Skate』シリーズの新作開発に乗り出した。本作はこうした機運の高まりのなか、『トニー・ホーク』シリーズがさらなる展開を迎えるに値するコンテンツであると示すことに成功したといえる。良い意味で大きな転機となった作品として後に評価される、そんな未来が待っていることを期待するばかりである。

by. Taijiro Yamanaka

『天穂のサクナヒメ』

──2Dアクションをプレイするつもりが、気づいたら米作りに本気を出していた

開発:えーでるわいす

販売元:マーベラス(海外版はXSeed GamesおよびMarvelous USA)

対応機種:PlayStation 4/Nintendo Switch/PC

ゲームとは何か。その問いには、クリエイターとプレイヤーの数だけ答えがあるように思う。誰かにとってのゲームは、きっと誰かにとってはゲームではないし、誰かにとっての傑作は、きっと誰かにとっての駄作だ。なので、世界にはもっと多彩なゲームが存在していいと思うのだが、それにしても『天穂のサクナヒメ』は変わったゲームだった。

稲作アクションRPG───アクションRPGに稲作を組み合わせた本作では、プレイヤーは稲を育てながら敵と戦う。ただ、稲を育てるのには何かと手がかかる。朝と夜の雑草チェック。適切な水量の管理。病気や虫との戦い。春の田起こしと田植えから始まり、秋に収穫を迎えるまで、良い米を作るためには入念な手入れが欠かせない。またサクナヒメは神ではあるが分身まではできないので、双方を同時には進められない。そのため、稲を育てながら戦うというよりは、稲を育てる合間に探索をなんとか進めるといった具合で、ゲームを理解するに従いプレイングのウェイトが変化していったのを覚えている。

稲作シミュレーションと2Dアクションは、それぞれ単体でゲームとして成立しうる要素だ。どちらかをメインとして考えた場合、それぞれが互いにゲームプレイを阻害しているとも捉えられる。実際、発売前の段階では稲作要素が未知数だったため、最悪の場合は2Dアクションとして遊ぼうと考えていた。しかし、サクナヒメを効率的に強くしようと成長要素と正面から向き合った結果、複雑怪奇な稲作シミュレーションに飲まれた。虫が湧いたら薬を撒いておけばいいとか、三角形のマックスまで肥料を入れておけばいいとか、そういう単純なものではなく、あれは魔物だった。人類が未だ農薬や農法の改良を続けている理由の片鱗を思い知ったというとちょっとオーバーかもしれないが、米作りの道は険しいものだった。手塩にかけて育てたサクナヒメには、試行錯誤の分だけ愛着があり、ヒノエ島での鬼退治と稲作の日々には喜怒哀楽があった。そして、もし本作の稲作が成長要素でなければ、ベースの2Dアクションが気持ちよくなければ、こんなに正面から稲作と向き合うことはなかっただろう。

稲作シミュレーションと2Dアクションを同じ水田で育て上げ、どちらも高水準に仕上げるだけに留まらず、作品として成立させるのは無理難題なように思える。しかし、えーでるわいすは荒れた島を耕し、苗を植え、丹念に美味しい米を育てきった。新しくも楽しい体験だった『天穂のサクナヒメ』こそ、個人的なGotYだった。

by. Keiichi Yokoyama

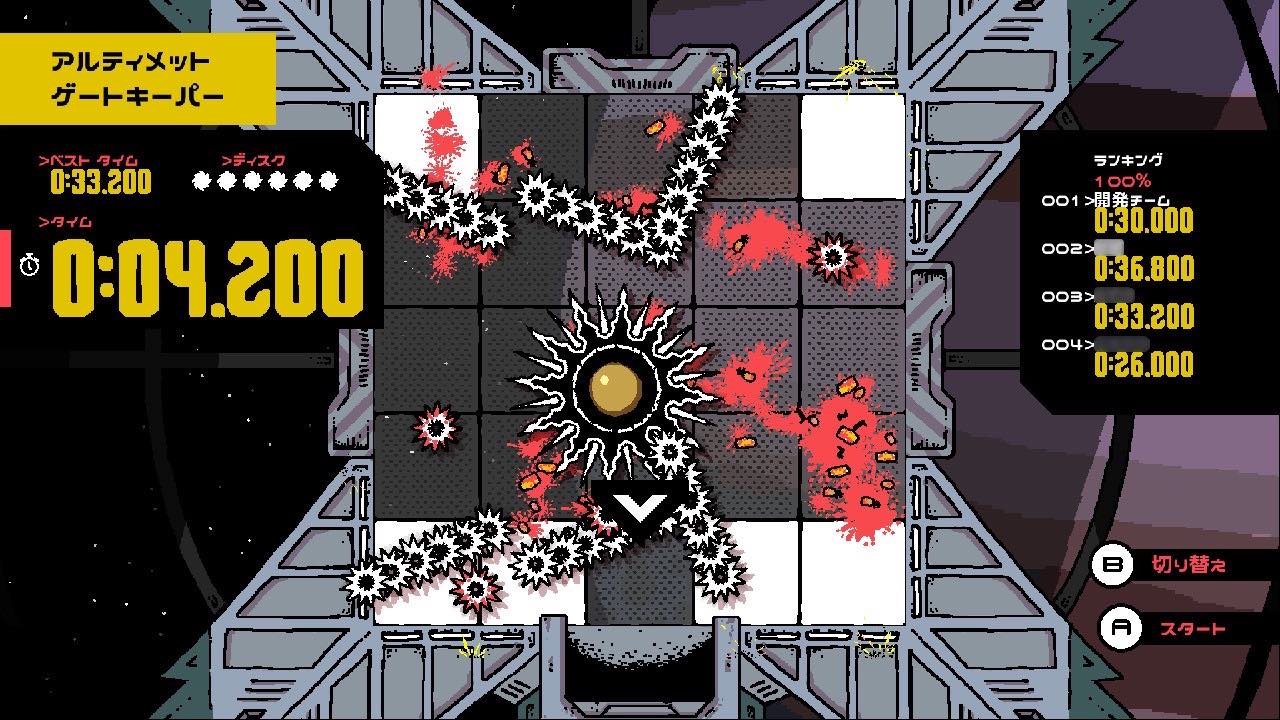

『One Step From Eden』

――異なるジャンルを超配合させた、異色ビルドアクション

開発元:Thomas Moon Kang

販売元: Humble Games/Maple Whispering

対応機種:PC/Nintendo Switch/PlayStation 4

一見すると「ロックマンエグゼっぽい」ことから、その類似性により本作の革新的なゲームデザインが雲隠れしている。悲しき運命から本作を救い出したい、そんな使命感のもと、今年の個人GOTYに『One Step From Eden』を選出する。

本作はデッキビルド型のアクションゲームだ。4×8のグリッドを2分割したフィールド上を縦横無尽に動きながら、迫りくる敵を撃退していく。プレイした第一印象としては、超忙しい横シューティングだろうか。鬼のような敵の弾幕を避けつつ、通常攻撃がアサインされた右トリガーを常に押しっぱなしにして、敵の体力を削る(指が吊る)。さまざまな種類のスペルカードは、デッキからカードをドローする形で手札に加え、カードを消費することで発動可能だ。スペル発動には自動回復するマナの管理が重要で、常に配分をチェックする必要がある。これだけでも覚えることで頭が一杯なのに、ターン性ではなくリアルタイムでゲームが展開していくものだから、本作の難易度が底上げされている。ハイスピードシューティングとデッキビルドを同時にこなすなんて、初心者なら脳がオーバーヒートを起こすだろう。

しかしながら、最初はそんな印象をもった筆者も、プレイを重ねると本作に対する認識が変化していく。たとえば、無理ゲーに思えたランダムに展開されるデッキビルド。これは、プレイヤーが選択したスペルを出現しやすくさせる「フォーカス」というシステムで、ランダム性をある程度コントロール可能である。さらに、敵の鬼弾幕や複雑な行動パターン。これも、自身の認知を拡張すれば、十分対応可能だ。このように、ゲームシステムの認知レイヤーを一枚ずつ上げていくと、本作の本質が見えてくる。

ここまでくると、その洗練されたゲームデザインに感動を覚えるようになってきた。一見不釣り合いだと思っていた2システムの融合は、独創性だけにとどまらず、非常にアグレッシブなゲーム体験の再現に成功していると感じた。また、ランダムに展開されるビルドも、9人のプレイアブルキャラクターの得意分野を熟知すれば、適切に取引選択ができるようにデザインされていることも分かった。

冒頭で「救い出したい」と書いたが、決してお情けではない。純粋にゲームデザインが優れた作品だと感じた。レスポンスも早く、戦闘は1分以内に終わるし、スピーディーに展開されるドット絵も可愛らしい。非常にリプレイ性が高い作品だと思う。

本作をプレイして再認識させられたことが一つある。それは、しっかりとしたゲームデザインの盤上では、いくら混沌としたシステム(見た目が)でも、プレイを重ね地道に認知能力を更新し続ければ、しっかりと自身の成長を感じられるし、なにより「プレイしてて気持ちいい」ということだ。ゲームに対してコミットするのが好きな人は、是非プレイしてみてほしい。一緒にデッキビルドの沼にはまろう。

by. Yu Naganeo

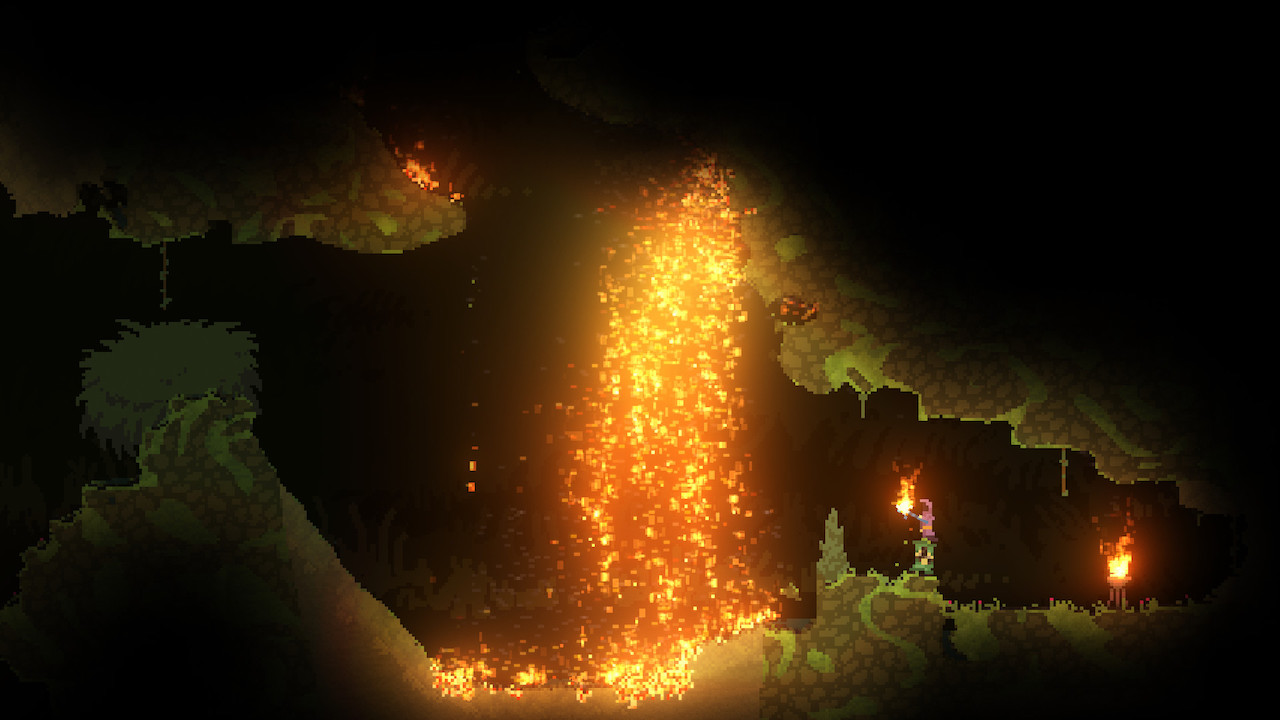

『Noita』

――久しぶりに味わう、原始的なローグライク体験

開発元・販売元:Nolla Games

対応機種:PC

2020年はあまりAAAタイトルに手が伸びず、小粒なインディーゲームをちまちまと消化する年であった。そんな中で鮮烈な印象を植え付けていったのがこの『Noita』という作品である。『Noita』はいわゆる2Dアクションローグライトに分類される、『Dead Cells』のようなゲームだ。そして『Noita』は画面の構成こそ『Dead Cells』に似たオーソドックスな2Dアクションだが、操作感は『Terraria』などに近い。WASDでキャラを移動し、スペース押しっぱなしで飛行し、マウスでエイムして魔法を放つ。そして『Noita』はその特徴として「ピクセル単位の物理演算」をウリにしている。こちらも『Terraria』をイメージするのが手っ取り早い。地形が破壊されると個体も液体も重力に従った挙動をする。ランタンを撃ち落とすと地面に炎が燃え広がる。敵を倒すと血溜まりが地面に広がる。『Terraria』のようにブロック単位ではなくピクセル単位でこういった挙動が起き、非常に魅力的なアートスタイルを形成している。開発者たちもこのアートスタイルを一番のセールスポイントとしてアピールしている。

が、この『Noita』というゲームの本質はこのアートスタイルにはない。むしろこの物理演算システムは、このゲームがプレイヤーに差し向ける悪意の一要素でしかないのではないかと思えるほどだ。『Noita』は高難易度で、不親切で、理不尽である。同じく2020年に話題となり、比較的親切なローグライトの『Hades』とは対極にあるゲームと言えるほどだ。『Noita』にまともなチュートリアルは存在せず、その世界を構成するあらゆる要素は体当たりでぶつかって覚えていくしかない。多種多様な効果の液体は実際に触れてみるまで効果は分からず、簡素な説明の魔法の杖は振ってみるまで仕様がわからない。特に杖は複数の魔法を組み合わせてセットすることが可能。膨大な数の組み合わせがあり、初見殺しでありながらもこのゲームの奥深い魅力を演出するコアなシステムとなっている。だがいかんせん慣れるまでは組み上げた杖がどのような挙動を示すかが分かりづらく、振った瞬間に自滅したりもする。

というより、『Noita』における死因の半分以上は自滅と言っても良い。アンロック要素や持ち越し要素もなく、初心者と経験者を分けるのは知識と経験のみである。細心の注意を払いつつ探索し盤石の装備を整え、じわじわと進んだ深層で即死する。舌打ちと溜息とともにゲームを閉じるが、10分後にはまた起動している。そんな原始的なローグライク体験を『Noita』では久しぶりに味わうことが出来た。今年は『Hades』が気に入ったがちょっと物足りなかった。そんな人にこそ、この小粒ながらもピリリと辛い『Noita』という作品をオススメしたい。

by. Mizuki Kashiwagi

『Disc Room』

――悪趣味の皮を被った職人技、のそのまた裏

開発元:Terri, Dose, Kitty, JW

販売元:Devolver Digital

機種:PC/Nintendo Switch

「血飛沫の色を6種類から選択できる」と聞いたとき、「なんてフェティシズムのゲームなんだ」と思った。が、のちに開発者のひとりJan Willem Nijman氏より、本作のアクセシビリティにまつわる開発裏話が公開。色覚にハンデを抱えるユーザーや残酷表現が苦手な人に向けて、広く門戸を開くための「血の色カスタマイズ」要素であると知った。不埒な目で見てしまい申し訳ないと思った。

『Disc Room』は見下ろし型の2Dアクションゲームだ。舞台は、丸ノコのようなディスクがいくつも飛び交う危険な施設。無数のディスクをかわしながら進み、閉鎖空間の謎に迫るのが本作の目標となる。不規則な動きをしたり、小さなマキビシを吐き出したりと、ディスクの習性はさまざま。すべてを覚えて回避するには、何度もディスクに斬り刻まれながら叩きこむしかない。無限に惨殺を繰り返す空間で、おびただしい血とバラバラ死体を重ねながら施設脱出を目指すのだ。

スプラッタな設定だが、本作は見た目にそぐわず理知的でストイックなゲームといえる。カスタマイズでプレイヤーのハンデを取り除くのも、誰もがゲームをプレイするための合理的判断のひとつ。プレイングもきわめてシステマチックで、必要なのは眼前のディスクの群れに、機械的に対応することだけだ。失敗しても反省する暇は与えられず、ワンボタンで0秒リスタート。余計な思索は求められていない。愚直に復活を繰り返し、理屈や言語抜きでゲームと一体化していく過程がたまらなく心地いい。

したがって『Disc Room』は過激な見てくれながら、善良な職人気質な名作としておすすめしたい……のだが、はて。本当にそうか。純粋にゲームが面白ければ、その作品は無垢で罪のない存在になるのだろうか。死体も血飛沫も、数々のむごい要素はカスタマイズで隠しおおすことができる。しかし、もとより無実なアクションゲームにそんな要素いるか? 死ねば死ぬほど開示される主人公の独白は、なぜ過剰なまで疲弊し、追い詰められているのか。血の色が選べるのは、本当に優しさなのか。

面白いゲームのために悪趣味さで飾り立てられているのか、それとも壮大な残酷童話を描くためにプレイヤーがゲームを“遊ばされて”いるのか。『Disc Room』を遊んでいるとわからなくなる。ふと自分が、無感情に死体の山を築きながらリスタートを押すだけの機械に成り下がったとき、どちらともいいきれない冷たい予感が背を伝うのだ。 間違いない名作だが、表彰式にはきな臭い。そんな本作にこっそり個人的GOTYを贈りたい。

by. Yuki Kurosawa

『サイバーパンク2077』

――撮る喜びと、美への感謝

開発:CD PROJEKT RED

販売:CD PROJEKT RED/スパイク・チュンソフト(PS4パッケージ版)

対応機種:PC/PlayStation 4/Xbox One

「“真実”や“善”といった価値観は一定ではありませんが、“美”は普遍的でしょう」。作中のキャラクターであるデラマンは、そう語る。雑然としたナイトシティでの生活から筆者が得たのは、美への感謝であった。近未来都市の丹念な作り込み、サイバーウェアによる人体改造を経たキャラクターの造形、それらを美麗に照らす光源処理。ナイトシティの生活感ある混沌美に魅了されたのだ。ゲーム内ラジオで豪華サントラに耳を傾け、「Ponpon shit, ponpon shit」と声を漏らし、バイクにまたがるVの姿を愛で、ナイトシティをあてもなく走り抜ける。デクスター・デショーンの問いに答えるならば、望むのはこの「無限の嘘に満ちた街」での「平穏な生涯」という矛盾した人生だ。

もしも遊んだのがPC版ではなくコンソール版であったら、受ける印象はいくらか変わっていただろう。雑念にとらわれることなく、最良の状態で街や人の造形美を堪能することが、プレイ体験向上の大きな要因となっていたからだ。また、同作はフォトモードで写真を撮る喜びも教えてくれた。優秀なフォトモードを備えた作品はいくらでもある。だが、ここまでこまめに進行を止め、ひたすら撮影を楽しみたいと思わせてくれるほど、魅力的な被写体に満ちた世界はかつてなかった。3キャラ目に突入してもなお、撮りたい欲が止まらない。夢の街ナイトシティは撮影の楽園でもあった。

例年筆者は、その年に一番心を動かしてくれた作品、心に残る体験を届けてくれた作品を、個人的なGOTYとして選んでいる。物語やゲームプレイ単体で考えると、より優れた作品は複数挙げられる。だが、これほど精巧に作られた架空都市に足を踏み入れる機会というのは滅多にない。今年はなにより、ナイトシティの “美”に動かされた。「美しきものは消え去らない」。本来の歌詞の意味とは異なるが、ジョニー・シルヴァーハンドの言葉が浮かぶ。

by. Ryuki Ishii

『The Last of Us Part II』

――傑作

開発元:Naughty Dog

販売元:Sony Interactive Entertainment

対応機種:PlayStation 4

ホッブズは自著「リヴァイアサン」の中で、政治的秩序が崩壊した世界では自己保存のために「万人の万人に対する闘争」が発生するのではないかと予想した。私はこの「自己保存」という部分を、「人間は1人では生きていけない」ことから、「自己保存=他人を愛すること」と解釈して成立したのが『The Last of Us』シリーズであると認識している。その上で前作は他人を愛したい者=闘争を引き起こす者の視点をメインとして描いていた。誰かを強く愛したいというプリミティブな衝動には、それ故の純粋な一貫性のある闘争が伴い、思わず心酔してしまうようなドラマがあった。

本作はその逆で、他人の愛を受けた者=闘争に巻き込まれた者の視点を主軸にゲームが展開されていく。ジョエルの愛を受けた結果、自らの存在理由を喪失したエリーとアビー。皆が大切な仲間に対する愛にすべてを捧げている中で、空虚に揺れ動く2人の心。行動に心情が伴っていないが故に遊び手のキャラクターに対する没頭を完全に拒絶し、登場人物達による殺戮行為――前作で、私達が愛するエリーのため思う存分行った――の不快さと、彼らの行動原理が愛であるがゆえの普遍性を客観的に、それでいて丁寧に認識、咀嚼させる。

そこから紡ぎ出される物語は、愛が持つ暴力性という主題の裏側を描くがゆえに、私達の普段と地続きであり、それでいて身につまされるものである。何かを強く好きになる、愛するということは清濁合わせ一体どういった現象なのか。あなたが愛する=強く執着する対象はその実、一体なにか。目の前にあるものなのか。空想の産物なのか。人生のロールモデルが破壊され、なおかつSNSを通じて愛を発信することが容易となった現在。私達は、我が身に抱えた愛の正体を今一度問い直す必要性に迫られるだろう。

これを補強するための感覚的な演出やプレイヤーに対するホスピタリティは常軌を逸したこだわりようだ。演出に関してはPlayStation 4という画材が持つ可能性を最大限に活かしきったといっても過言ではない。ホスピタリティにおいては「現時点でもっともアクセシブルなゲームである」という評価が相応しいほど、充実した調整項目が備わっている。

続編に相応しいストーリーとシステム、充実した体験のサポート体制。総合的な完成度としては類まれな品質を誇る本作ではあるが、個人的には本作が発売されたこと自体にも大きな意味があると考えている。娯楽を端に発生したコンピューターゲームが、楽しさを提供することを主目的としない、シンプルに理念の表現方法として用いられながらも、AAA級のクオリティをもった大衆狙いの商品として発売されたという事実は、今後におけるゲームのあり方をより自由なものにするに違いない。双方向メディアとしての可能性を拡大したという点からも、『The Last of Us Part II』の名が風化することは決してない。

『Ghost of Tsushima』

――血をもって救済する業物

開発元:Sucker Punch Productions

販売: Sony Interactive Entertainment

対応機種:PlayStation 4

今年も素晴らしいゲームが数多く世に出た。さまざまなタイトルを遊び、それぞれの個性を楽しんだが、『Ghost of Tsushima』は筆者にとって特別な1本となった。その実、本作は暴力と優しさをもって救済をもたらした。

まず大前提として『Ghost of Tsushima』は暴力に満ちた作品である。第一、物語の趣旨は復讐だ。蒙古を恨む境井仁は、あの手この手で蒙古兵を殺める。CERO Zタイトルであるがゆえに、表現もえげつない。敵に容赦なく心臓に刀を突き立て、場合によっては首ごと掻っ切る。メインストーリーにもサブストーリーにも救いがない展開が目立つ。この世界の対馬は蒙古に蹂躙され、そうした侵略に対して刀で応戦するせいで暴力で染められたもの以外がほとんど存在しない。街道も村も血で染められている。殺しでしか答えを出せない武士たちがせめぎあう、悲しみの戦いが描かれる。

一方でゲームシステム面は、極めてストレスフリーな作りが目立つ。ロード時間はほぼなく、ミッションに失敗したり戦闘で負けたりしても、瞬く間にリスタートできる。攻略の幅も広く、拠点攻めの際には隠密もできるし正面突破もできる。ストレスがたまらない作りが徹底され、それでいてプレイヤーの遊びの裁量に幅をもたらしている。フィールド探索のシステムも快適そのもの。インターフェースを極力廃した画面で、美しく広大な対馬のフィールドを駆け抜ける。崖際も簡単操作で移動でき、事故にあっても直前からすぐに再開可能。こうしたストレスに配慮したつくりは、優しさとも表現できる域にある。

暴力と優しさ。対極の存在であるが、没入感をもたらすという点で両輪のように機能している。血をもって復讐をはたしながら、美しいフィールドをさすらう。システム面でプレイヤーの集中力を阻害せず、暴力的な戦いと心地よい探索は、シームレスにつながっている。ストレスを生まないゲームデザインが、信じられないほど高い没入感を生み出しているのだ。

この没入感は、時に救いになる。というのも、2020年は現実世界に世界規模の悲劇がもたらされた年であった。外には出られず、光が見えない世界。しかし対馬は違う。暴虐にあふれているが、極めて美しい景色が広がっており、そして何より“配慮されきった世界”では現実のような理不尽さはない。そんな世界に浸れることで、束の間でも、現実という苦しみから逃れ、傷を癒やすことができた。

ゲームとしては新しいことには挑戦していない。突出した個性もない。しかしながら、本作は、あらゆる部分において信じられないほどプレイヤーへの配慮がなされている。対馬で起こる体験は途切れることなく、ゲーム内の世界で少しでも長く旅をしたくなる。血を塗る刃と持ち手を思いやる柄。極上の業物として研磨された『Ghost of Tsushima』に、2020年の個人的ゲーム・オブ・ザ・イヤーの冠を捧けたい。

by. Ayuo Kawase

以上がライター・編集員の個人的な2020年GOTYである。次ページでは、AUTOMATON全体としてのGOTYを発表する。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。