奇才ゲームクリエイターLucas Pope氏インタビュー[開発編]。傑作『Return of the Obra Dinn』を生み出すため、いかに苦しみ抜いたのか

日本の埼玉でたったひとりでゲームを作り続けるLucas Pope氏は、インディーゲームシーンを語る上で欠かすことのできないクリエイターだ。そんな氏が手がけた唯一無二の魅力を持つ『Return of the Obra Dinn』を作る上では、どのような苦しみがあったのだろうか。

インディーゲームの開発シーンを語る上では、Lucas Pope氏は欠かすことのできない存在だ。ツール作成のエンジニアおよびModderとしてキャリアを歩み始め、同僚たちとスタジオRatloopを設立。Realtime Associatesに入社しシリアスゲームに関わった後、Naughty Dogに加入。『アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団』などに携わったのち独立し、“個人開発者”として活動を始めた。

わずか9か月で作られたという『Papers, Please』は、架空の共産主義国家「アルストツカ」にて入国者を審査する管理官となり、提出された申請書類が正しいかをチェックしていく、ほかに例を見ない極めて独創的な作品である。ただ事務処理をこなすだけでなく、入国審査のプロセスから生じる選択はドラマを生み出す。些細な決断は、やがて国家や家族の運命を大きく動かしていくことになる。独自の切り口から構築されたインディーゲームは高い評価を獲得し、大ヒットタイトルとなった。

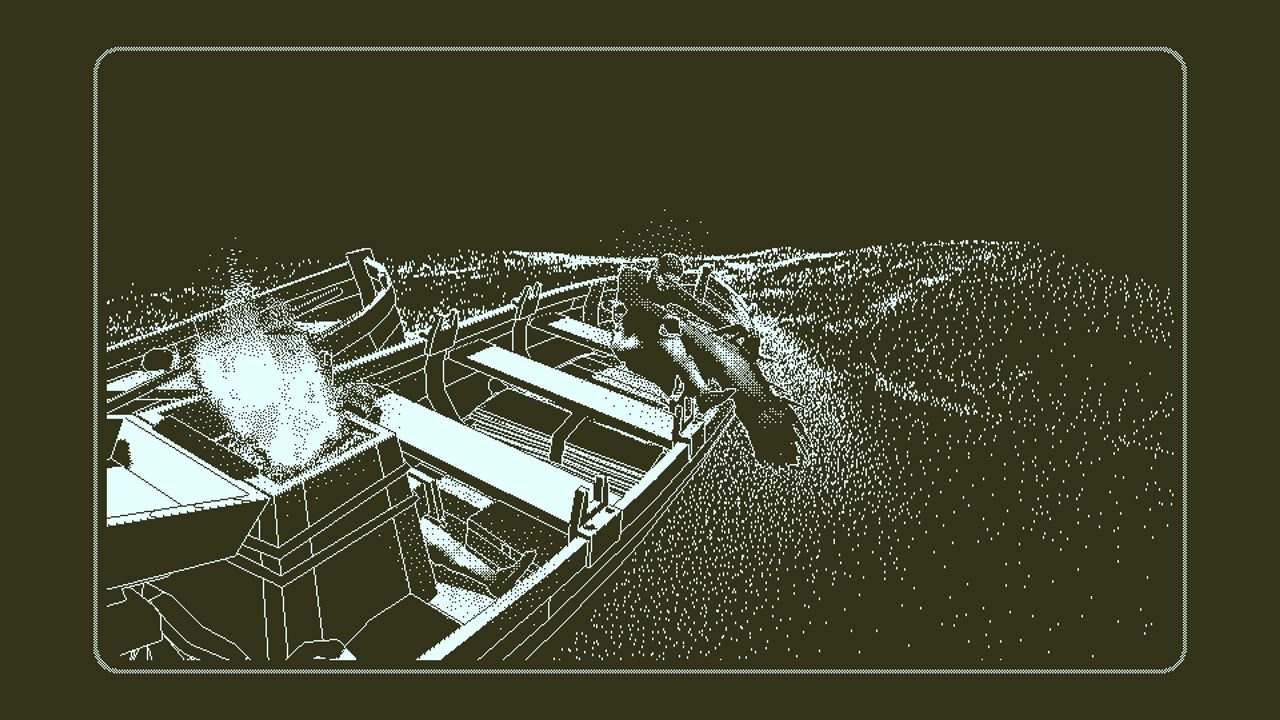

そのPope氏が2014年から作り昨年10月にとうとうSteamにてリリースされた『Return of the Obra Dinn』。かつて船員と共に消え、そしてイギリスのファルマスに流れ着いた大型商船Obra Dinnを、東インド会社のロンドン事務所の保険調査員として調査する、一人称視点の3Dアドベンチャーゲームだ。過去へ戻ることができるというドクロの懐中時計を手にし、“船員の死”をながめながら、名簿にある名前と写真を一致させていく。前作に勝らずとも劣らない、ユニークなゲームである。

『Return of the Obra Dinn』は、インディーゲームのアワードIndependent Games Festivalでは、Excellence in Narrativeに加えて大賞となるSeumas McNally Grand Prizeに選ばれ、The Game Awards 2018ではビッグタイトルを制しベスト アートディレクション賞に輝く。GDC 2019のアワードではBest Narrativeに輝くなど、多くの賞を獲得。2018年を代表するゲームとなった。そんな才能あふれるPope氏であるが、日本の埼玉にひっそりと暮らしており、なかなか国内外のメディアにとって直接の取材が難しいクリエイターでもある。以前、メールインタビューさせていただいたが(関連記事)、このたび氏が例年訪れるインディーゲームの祭典BitSummit 7 Spiritsのタイミングにて、時間をガッツリとり直接話をうかがった。『Return of the Obra Dinn』の裏にあったこだわりや苦労などに焦点を当てた[開発編]。Lucas Pope氏のパーソナルな一面についてうかがう[人間編]のふたつに分けたロングインタビューをお届けする。

開発はビジュアルから始まった

───ご無沙汰しております。まずは『Return of the Obra Dinn』(以下、Obra Dinn)をつくろうと思ったきっかけを教えてください。

Lucas Pope:

こういうゲームをつくりたい、といった全体像があって開発を始めたわけではありません。私が子供のころに遊んだ作品を彷彿とさせる、1-bitのゲームを3Dでつくりたいという想いからスタートしました。「古い1-bitゲームのビジュアルが好きなんだけど、同じスタイルで現代的なゲームをつくれるだろうか」。その問いかけが、『Obra Dinn』の開発を始めるきっかけとなりました。

───アートスタイルからゲームをつくり始めたということでしょうか。

Lucas Pope:

はい、そのとおりです。

───アートスタイルを決めたあと、ゲーム全体の開発を進めたわけですよね。

Lucas Pope:

そうですね、まずはアートスタイルから始めて、「いい感じのビジュアルにはなったけれど、ここからどうすれば一本のゲームに発展させられるだろうか」と自問自答していきました。最初はもっと複雑なゲームにする予定だったのですが、自分ひとりでは到底つくれきれないぞと気づいて、少しずつアイデアを削り、規模を小さくしていきました。そうしていくうちに、誰かが命を落とした瞬間をとらえた、静止した世界というアイデアに行き着きました。プレイヤーは、死の瞬間を切り取った世界で、何が起きているのか調べていくわけです。

───2014年10月に配信されたデモ版の時点で、ゲームの冒頭部分はほぼ完成しているように思っていました。当時からゲーム全体の構想はできあがっていたのでしょうか。

Lucas Pope:

冒頭部分をつくった時点では、残りのゲームがどのような内容になるのか、まったく決まっていませんでした。最初の3~4人のキャラクターをつくっただけで、それ以降の物語はまだ書いていなかったのです。ただ、冒頭部分をつくってみて、ゲームとしておもしろいし、成立する。1本のゲームに膨らませられるという自信はできました。

───少しずつゲームを拡張していったのですね。

Lucas Pope:

そのとおりです。製品版では乗員・乗客が合計60人いますが、最初は120人にする予定でした。オブラ・ディン号の大きさを考えると、操船するにはそれくらいの人数が必要だからです。ですが最終的には60人にまで減らしました。そのあとは60人分の死因や、手がかりの残し方を考えていきました。プレイヤーに物語を理解してもらうための工夫にも時間を費やしました。どうすればプレイヤーが全ての手がかりを見つけ出し、死者の身元を特定し、商船で何が起きたのか解明できるようになるのか、じっくり考える必要があったのです。

───なぜ最初は120人で、そしてなぜ120人から60人に減らしたのでしょうか。

Lucas Pope:

オブラ・ディン号をつくる上では、1800年ごろにあった実際の船を参考にしたのですが、あのサイズの船を動かすには最低でも120人は必要なんです。史実に即して『Obra Dinn』にも120人のキャラクターを登場させようと考えていたのですが、それがいかに難しいことなのか悟ってからは半分にカットしました。

───史実に即して、ということですが、『Obra Dinn』にはファンタジー要素も含まれていますよね。

Lucas Pope:

ゲームのデザインとして、過去にさかのぼり60人のキャラクターが死ぬ瞬間を目撃することになります。でも「60人を普通に殺しただけでは、おもしろくならない」と思ったわけです。ゲームに刺激を加えるため、ファンタジー要素をいくつか足していきました。

───ファンタジー要素を入れることに、ためらいはありませんでしたか。

Lucas Pope:

もちろんありましたよ。それまでは登場人物から商船まで、現実に即したゲームになっていたのですから。ゲームの設定を考えると、モンスターを登場させるとしたら人魚やクラーケンがもっともらしい選択肢なのですが、ありきたりなチョイスにはしたくありませんでした。ですが、すでにプレイヤーにとって分かりにくいゲーム内容になっていると、途中で気づいたのです。プレイヤーの体験は時系列順になっていませんし。

そこで、人魚やクラーケンといったプレイヤーが慣れ親しんだ要素が混ざっていれば、状況理解に役立つかもしれないと思い至りました。なので最終的には、月並みなファンタジー要素であっても抵抗はありませんでした。最初はもう少し狂気じみた内容にしたかったんですけどね。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。