『Papers,Please』の生みの親が語る哲学と新作への想い。Lucas Pope氏インタビュー

ほんの数年前まで、Lucas Pope氏の名前を知る者はそう多くなかっただろう。2013年に『Papers,Please』をリリースするとたちまち人気が爆発。世界にその名を知らしめ、また氏の新作『Return of the Obra Dinn』は大きな期待が寄せられている。

ほんの数年前まで、Lucas Pope氏の名前を知る者はそう多くなかっただろう。『The Republia Times』や『The Sea Has No Claim』などシンプルかつ興味深いテーマのゲームを手がけており一部の界隈では注目されるインディークリエイターであった。そして2013年に『Papers,Please』をリリースするとたちまち人気が爆発。世界にその名を知らしめ、また氏の新作『Return of the Obra Dinn』は大きな期待が寄せられている。しかし、Lucas Pope氏は依然として謎に包まれている。どのような人物が何を想い、個性的なゲームたちが生まれるのか。今回は本人を直撃しその哲学を語ってもらった。

――開発者としての経歴を教えてもらえますか。

Lucas Pope(以下、Lucas):

1988年ぐらいに、マッキントッシュプラス用のソフトウェア「Hypercard」を使った小さくインタラクティブなおもちゃを作るようになった。アートとプログラミングの組み合わせが僕にはすごく魅力的で、そういった古いシステムを使いながら90年代の終わりごろ までずっとおもちゃやゲームを作り続けていたね。そして『Quake』がPCに出た時、僕は3Dに恋をした。そういう経緯もあって1999年に、僕と3人の友人で「Ratloop,Inc」を立ち上げたんだ。金銭面とビザのトラブルを抱えるまでは、少しばかりの成功を収めたよ。Los Anglesに移住した後、数年は教育や医療といったゲームを社会問題の解決に用いる「シリアスゲーム」というジャンルの業界にいたよ。 僕の関心はいつだってユーザーインターフェースとツールにあって、Naughty Dogがちょうどそういった人材を求めていて、うまく彼らのもとへ行き着くことができた。Naughty Dogには素晴らしい才能の人々がたくさんいて、大好きだった。でも“自分自身で小さなゲームを作りたい”という呼び声から解き放たれることはなかった。だから『アンチャーテッド 2』が終わった後、もう一度独立したんだ。

――Naughty Dogは世界で最も大きな開発会社のひとつです。去るのは容易ではなかったのでは。

Lucas:

去るのは難しかったよ。でも、僕はとても小さいけれど、実験的なゲームを作りたくて仕方なかったんだ。

――Lucasさんの作るゲームの、抑圧と報道規制がおこなわれる社会主義国家をベースとした舞台設定は、最近のゲームのなかでもとてもユニークなものに思います。そういった設定のインスピレーションはどこで得たのでしょうか。

Lucas:

ありがとう。僕は、堅苦しい設定かつシンプルなルールで、ユーザーが簡単に理解できるゲームを目指して作っているんだ。ストーリーもゲームのメカニズムから直接膨らんでいくようなものをね。そういった要素は官僚主義政治的な構造のシナリオとよく合致するんだ。だから自然とそういった傾向のゲームを作ってしまうんだよ。

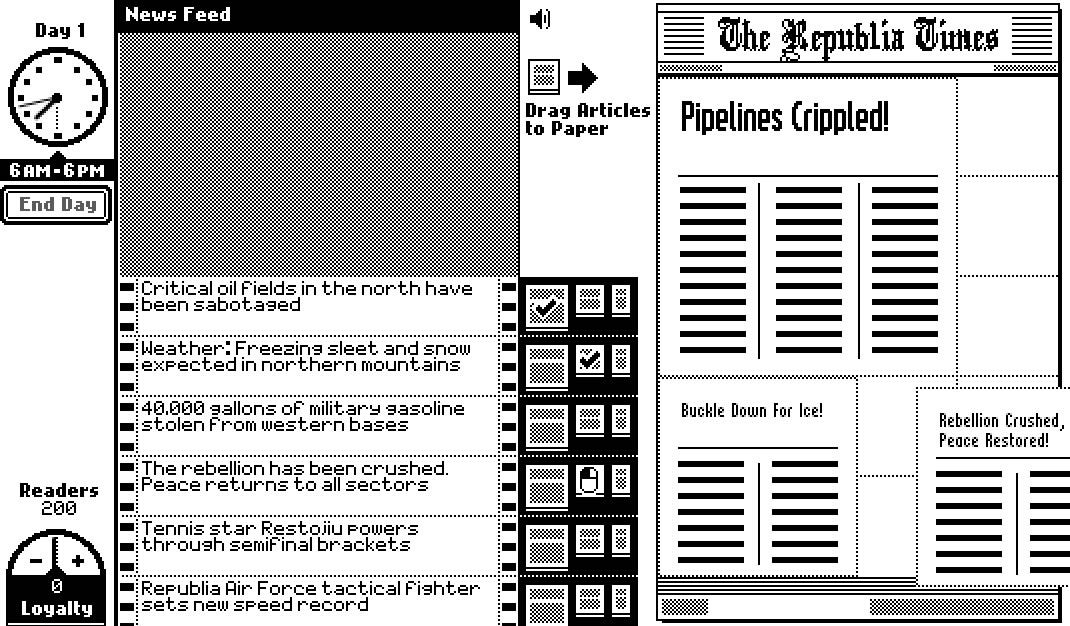

――そういう話でいえば、『The Republia Times』は短いですが、報道規制を扱った興味深いゲームです。『Papers, Please』もシステムは違えど同じ方向性を持ったゲームです。どちらのゲームにも「Republia」「Antergria」などといった同名の国が出てきますよね。これらのゲームは同じ世界観で展開されているのでしょうか。

Lucas:

実際のところ、『Republia Times』と『Papers,Please』のつながりは計画的なものではないんだ。『Papers,Please』で地図を描いた時に、いくつかの名前が必要になって、それで『Republia Times』から持ってきたんだ。これらの作品は同じ方向性を持っているので、それっぽく見えると思うけど、同じ世界観だからつながっている、といった設定を用意したわけではないんだ。

――そんななか、『Papers,Please』はたくさんの受賞を重ね、世界で多くの人々に愛されるタイトルとなりました。Lucasさん自身は同作がヒットしたことについてどうお考えですか。

Lucas:

『Papers,Please』の成功は僕にとっても驚きだったし、感謝しかないね。『Papers,Please』のような限られた魅力のゲームがヒットしたのはビックリしたよ。そして、ヒットによって自分でゲーム作りができることを続けられるのは、とてもありがたい話だよね。

――ところで、『Papers,Please』のPlayStation Vitaへの移植の計画を明かされていましたね。ほかのコンソールへの移植は考えられていますか。

Lucas:

もっとたくさんのコンソールへゲームを移植することも可能なんだけど、そうしなかった。なぜなら、僕が独立したのは、実験的なゲームを作り続けるためだからだ。続編や移植は、新たなゲームを生み出すことほど、僕にとって魅力的なことではないんだ。

――『Return of the Obra Dinn』は一転、Lucasさんが今まで作られてきたゲームとは異なる、3Dを用いたアドベンチャーゲームですよね。なぜそのようなタイトルを開発しようと思われたのですか。

Lucas:

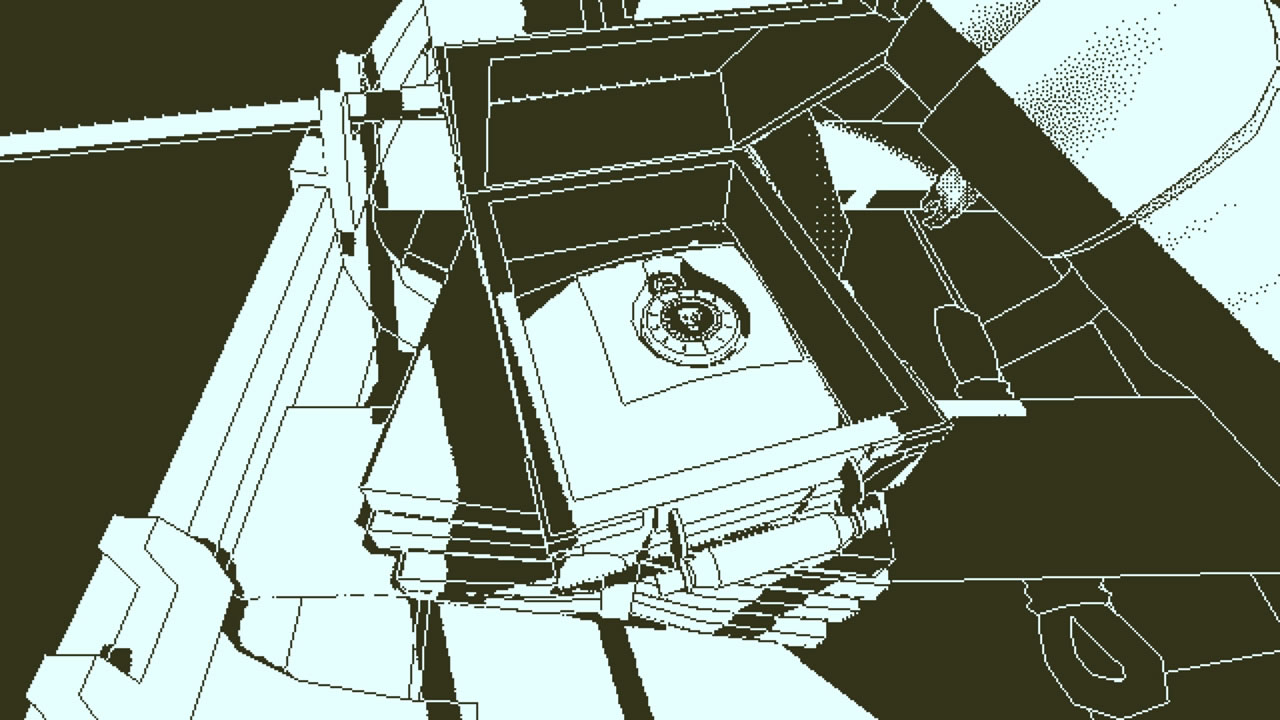

最初は、1-bitグラフィックを用いた3Dゲームを作りたいと考えてたんだ。古めのマッキントッシュプラスコンピューターみたいなものをね。それと、VRにも興奮している最中で、小さな3Dゲームを作ることはいい勉強になると思ったんだ。ただ、結局のところ小さなゲームにはなりそうもないけどね(笑)

――LucasさんはTwitterで『Return of the Obra Dinn』はひとりで作っているとおっしゃってましたよね。独立してからずっとひとりでゲームを作られているんですか。開発チームにほかのメンバーがいる環境は恋しくないですか。

Lucas:

僕の妻もまたゲームプログラマーで、AAAプロジェクトを終えた後すぐに一緒になって仕事を始めたんだ。『Papers,Please』のときは妻は“母”に専念していて、僕は完全にひとりで作っていた。時々ほかのスタッフが恋しくなるけど、僕は良いマネージャーではないし、ほかの人に自分のアイディアの興奮を伝えるのは、僕にとって難しいことなんだ。今はひとりでゲームの調整をおこなうことを楽しんでるよ。

――Lucasさんの奥さんの話はPLAYISMのページにも書かれていましたよね。「妻と作っている」と。奥さんはゲーム作りに影響を与えていますか。

Lucas:

僕らは、昔はよく一緒にいろいろ作っていたけど、現在では彼女はただ提案するだけだね。あと、僕のゲームのテスターとしてフィードバックしてくれるんだ。でも『Papers,Please』のプロトタイプを遊んでもらった時の話は今でも覚えているよ。妻はゲームを遊んだ後「このゲームはそんなに面白くないよ、これが終わった後もっとしっかりした仕事についてくれるって約束してくれるならこのゲームを完成させてもいいよ」みたいなことを言ったんだ。ゲームがヒットした後、彼女は僕のプロトタイプを批判しなくなったよ(笑)

――Lucasさんの熱心なファンは、あなたが日本に在住していることを知っています。どういった経緯で日本に住まれるようになったのでしょうか。

Lucas:

僕らは大きな仕事を終えた後、自由の身になった。そこで日本で数年間住んでみようという話になったんだ。妻が日本人だから、偶然ではないよね。僕はここが好きなんだ。家族にとっても僕にとっても働きやすく住みやすい場所さ。アメリカにいる家族が恋しくなるけど、向こうにもよく行くんだ。

――『Return of the Obra Dinn』のアルファ版が公開されていますが、個人的にも素晴らしいゲームだと思いましたし、リリースが待ちきれないファンも多いと思います。『Return of the Obra Dinn』はあなたの作ってきたゲームで一番大きいものになりますよね。開発の進捗はどうですか。

Lucas:

開発の進行はゆっくりだね(笑)僕がひとりで作るゲームの中で、一番大きなプロジェクトというのはまさにそのとおりだ。予想してたよりずっと時間がかかってるけど、たくさんの新しいことを学んでいる最中だよ。新しいことを学ぶのはゲーム開発の醍醐味で、僕としても楽しいんだ。もし時間が永遠にかかったとしても、僕は楽しみ続けると思うよ。

――日本にはたくさんのあなたのファンがいます。メッセージをお願いします。

サポートをありがとう!日本のプレイヤーが『Papers,Please』を楽しんでいると聞くとすごく嬉しくなるんだ。そういったファンをガッカリさせないようなゲームを今後作っていきたいね(笑)

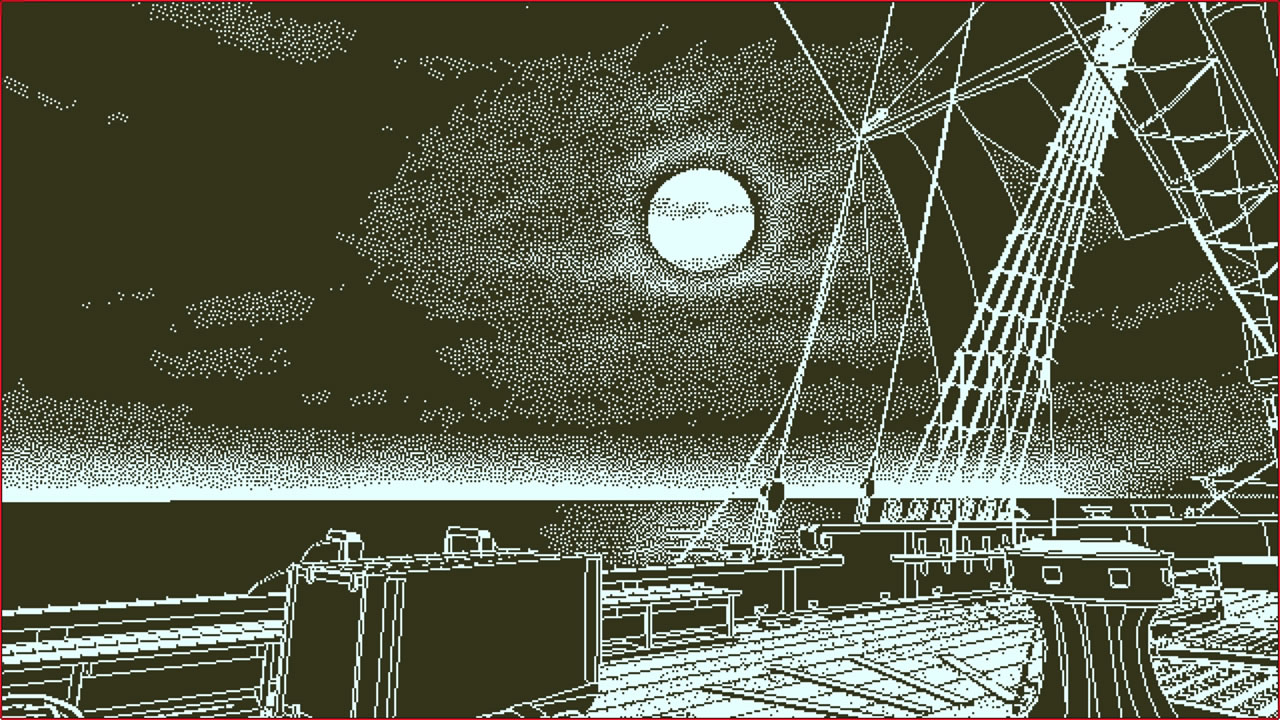

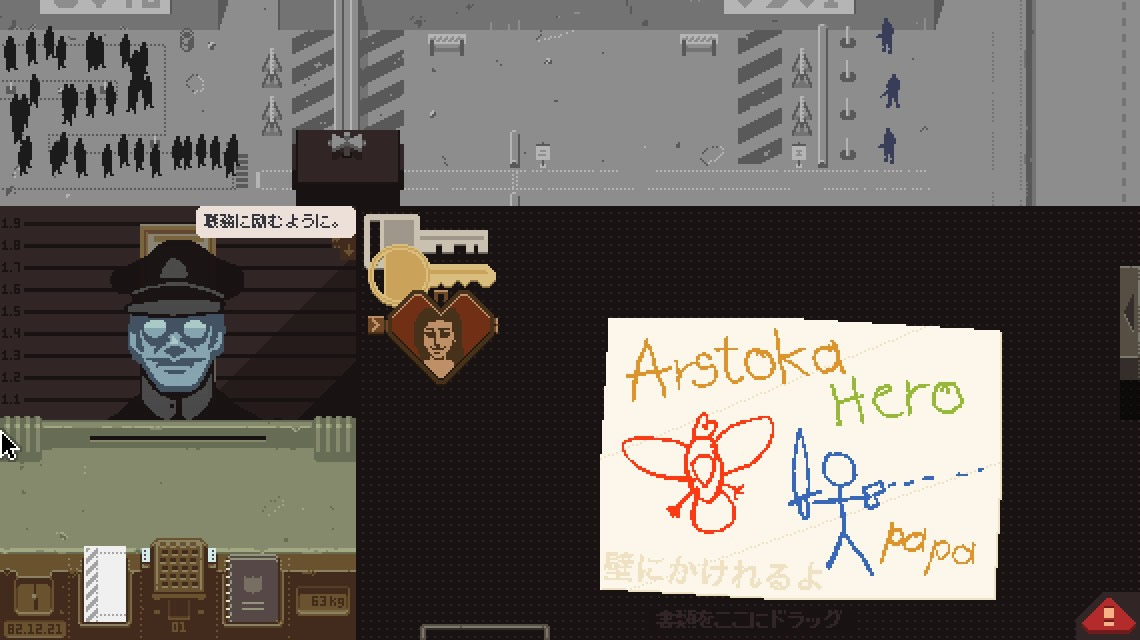

Lucas Pope氏が現在開発している『Return of the Obra Dinn』は、東インド会社のロンドン事務局ではたらく保険調査員を操作し、損傷した状態で発見された商船Obra Dinn号を調査する3Dアドベンチャーゲームだ。プレイヤーは船内を探索するうちに一時的に時間を巻き戻せるドクロ時計を見つけ、過去を追体験することができるなどかなりミステリー色の強いゲームとなっている。独特のグラフィックと、つい先が知りたくなる巧みな演出からは氏の才能の一端が垣間見える。4月12日からは新たなデモが配信されているので気になるユーザーはぜひ触ってみてほしい。本人は「ゆったりと開発中」と述べているが、国内外の期待は膨らむばかりだ。

なお、2019年におこなった、『Return of the Obra Dinn』が完成した後の最新インタビューも掲載しているので、そちらも読んでみてほしい。

[聞き手: Minoru Umise]

[Special Thanks: PLAYISM]