人気ホラーゲーム会社発新作ホラー『I Hate This Place』には“本当に怖い”場面があるらしい。一番怖いシーンはどれ?そもそも「怖い」とはなんなのか?開発者に聞いた

『SILENT HILL 2』リメイク版などを開発したBloober TeamのレーベルBroken Mirror Gamesから、新作ホラーゲーム『I Hate This Place』を発売予定。同作の開発者に話を訊いた。

リメイク版『SILENT HILL 2』や『Layers of Fear』などを開発したBloober Teamから、新たなレーベルとしてBroken Mirror Gamesが2024年に設立された。ホラーゲームの名手として知られるBloober Teamから生まれたレーベルとあっては、Broken Mirror Gamesがパブリッシャーとなる『I Hate This Place』に注目が集まるのは当然のことだろう。また本日には新しいゲームプレイ動画が公開された。

『I Hate This Place』を開発するRock Square Thunderのメンバーに、弊誌はメールインタビューを行う機会に恵まれた。本作のディレクターを務めるJanusz Tarczykowski氏(以下、Tarczykowski氏)から興味深い回答の数々を聞くことができたので、この記事で紹介したい。

『I Hate This Place』ならではの恐怖とは

──自己紹介をお願いいたします。『I Hate This Place』の開発において、どのような役割を担当しているのでしょうか?開発チームのバックグラウンドについても教えてください。

Tarczykowski氏:

こんにちは!私は、Janusz Tarczykowskiと申します。私は『I Hate This Place』を開発するRock Square Thunderに所属していて、ディレクターを務めています。かつてBloober Teamに携わっていた開発者によってRock Square Thunderは設立されましたが、当初は3人しかいなかったチームは18人ものチームへと成長を遂げることができました。私たちのチームが成しえたことには、言葉に表せないほど感心しています。

──いくつものホラーゲームを手がけてきたBloober Teamが、新レーベルを立ち上げて『I Hate This Place』の開発を進めています。本作で味わえる恐怖は、Bloober Teamのタイトルと質的な違いはどのようなものになるのでしょうか?

Tarczykowski氏:

私たちはBloober Teamのゲームが大好きです。本作で彼らと一緒に働けたことは我々のチームにとってはステップアップでした。もちろん、Bloober Teamのゲームのスタイルを模倣するのが我々の目標ではありません。スタイリッシュなグラフィックスやインディーの魂、アイテム作成やサバイバルの重視、これらの要素はRock Square Thunderがもつ独自の要素の数々です。Broken Mirror Gamesの意図としても、Bloober Teamのリリースとは異なる検知から素晴らしいホラーゲームをパブリッシュしたいというのがあるのでしょう。

──『I Hate This Place』は同名のコミックを原作としていますが、なぜコミックを原作とするゲームを作ろうと思ったのでしょうか?作中世界が1980年代を舞台にしていることと関係はありますか?

Tarczykowski氏:

『I Hate This Place』のコミックを題材にしたゲームを我々が作ろうと思ったきっかけは、原作のストーリーには魅力的なアイデアが詰まっており、そうした創造性に満ちたストーリーをゲームにするのにふさわしいと感じたからです。原作には亡霊、モンスター、ミステリー、SFそしてホラー要素などが詰め込まれています。そうしたものは私たちに大きな刺激を与えてくれました。

──『I Hate This Place』はどのようなホラーゲームでしょうか?ストーリーやゲームプレイについて教えてください。

Tarczykowski氏:

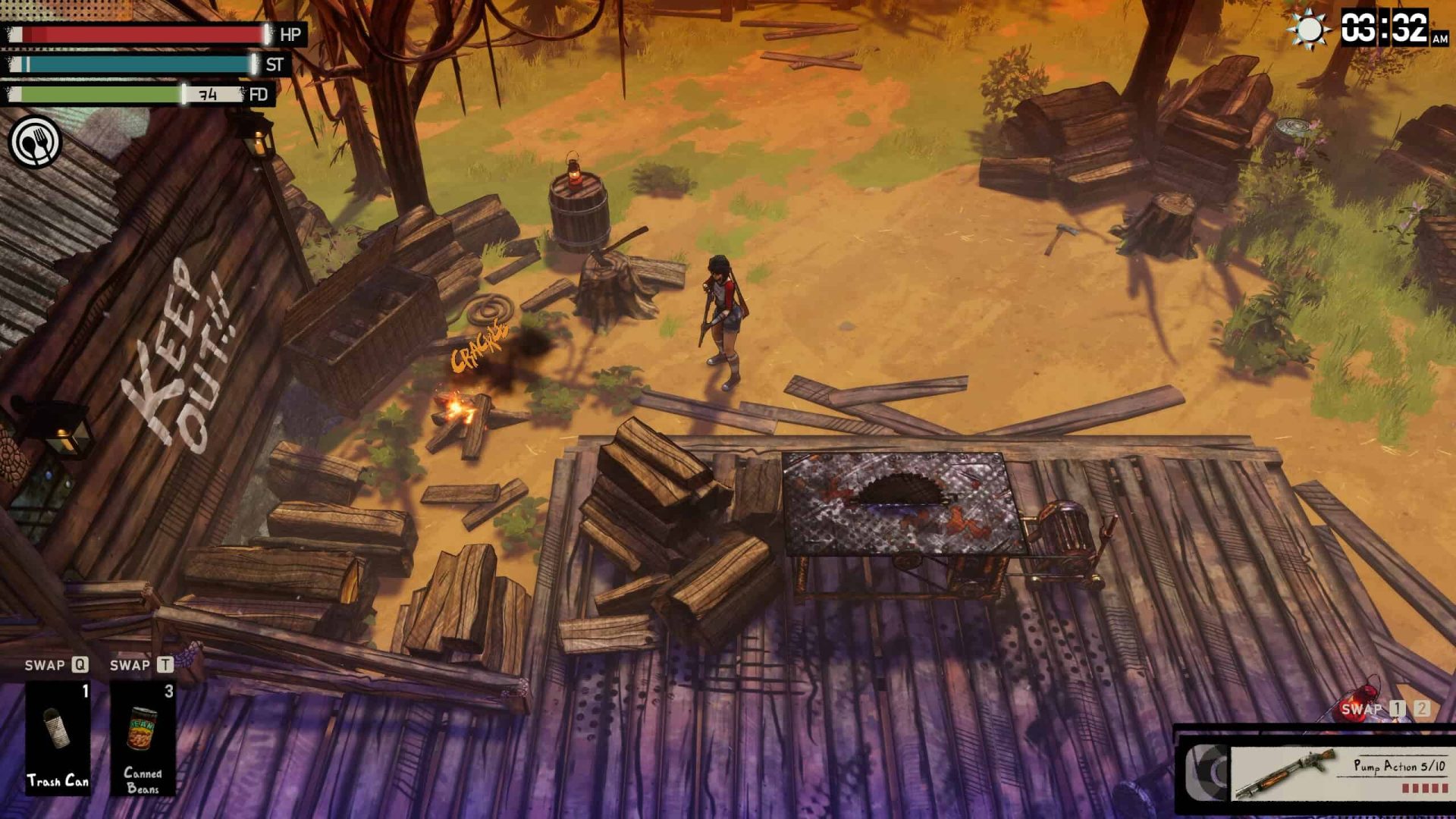

本作はダークな雰囲気と派手な見せ場を織り交ぜたサバイバルホラーです。衝撃的なストーリーも一部ありますが、ユーモアやアクションによる軽快な場面も存在します。開発陣としては、多種多様なプレイスタイルで楽しめることを目指していますね。まるでステルスゲームのように知恵を振り絞って敵を避けながらプレイすることもできれば、銃を打ちまくって突撃して敵を倒すようなこともできます。さまざまな武器や爆発物、あるいは環境自体を利用して敵に立ち向かうことが可能です。

ストーリーは、秘密を抱えている芸術家のElenaが主人公として登場します。彼女はとある目的のために危険な場所を探索することになりますが、「Horned Man」と呼ばれる角が生えた謎の男を中心としたおぞましい怪異と出くわすことになります。

──そうしたお話しを聞いているだけでも『I Hate This Place』が怖くなってきました。本作はどのくらい怖いのでしょうか?

Tarczykowski氏:

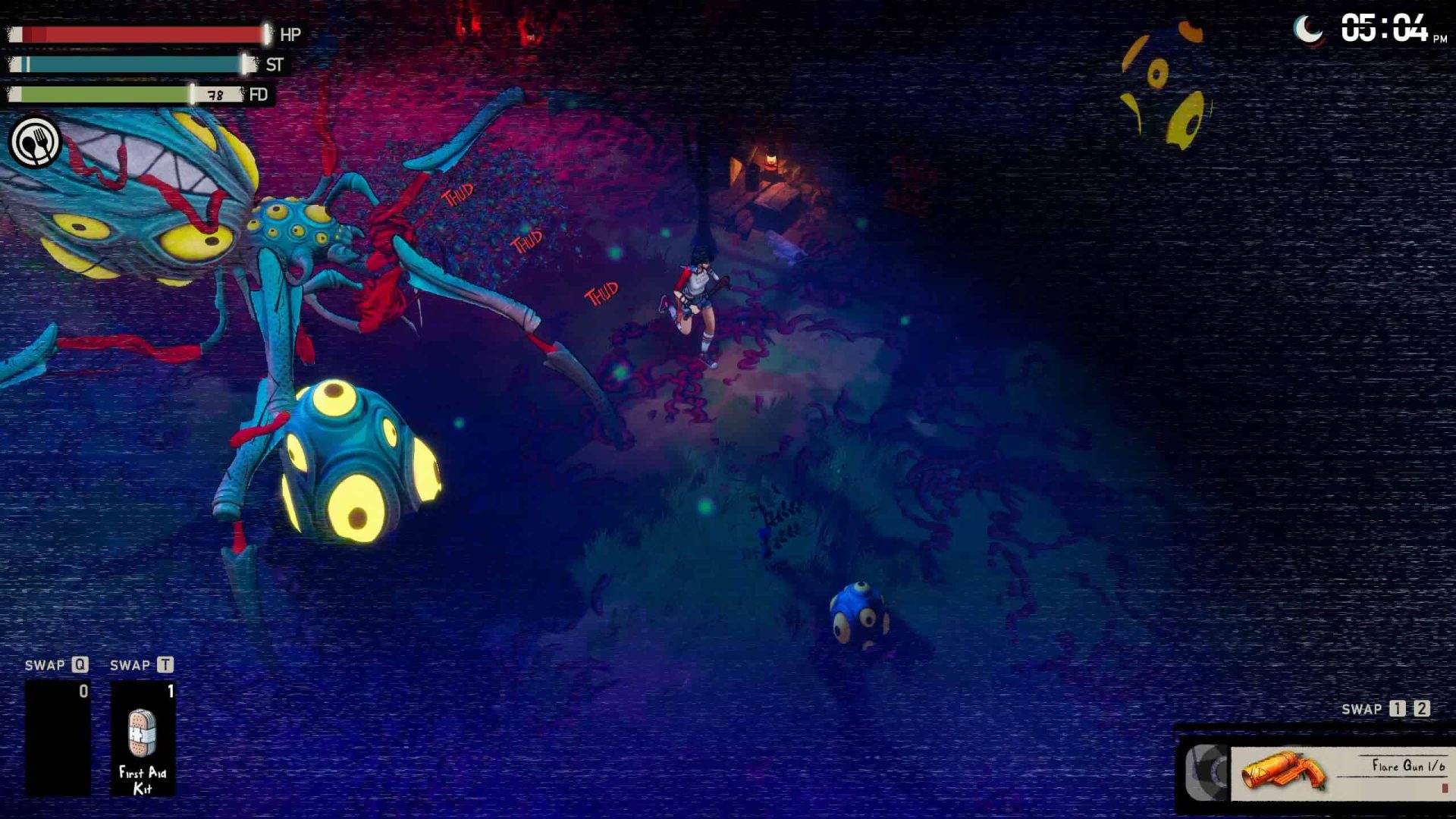

『I Hate This Place』には本当に怖い場面があります。絶え間なく追い続けてくる生物や存在とプレイヤーが立ち向かうというだけでも怖いでしょう。

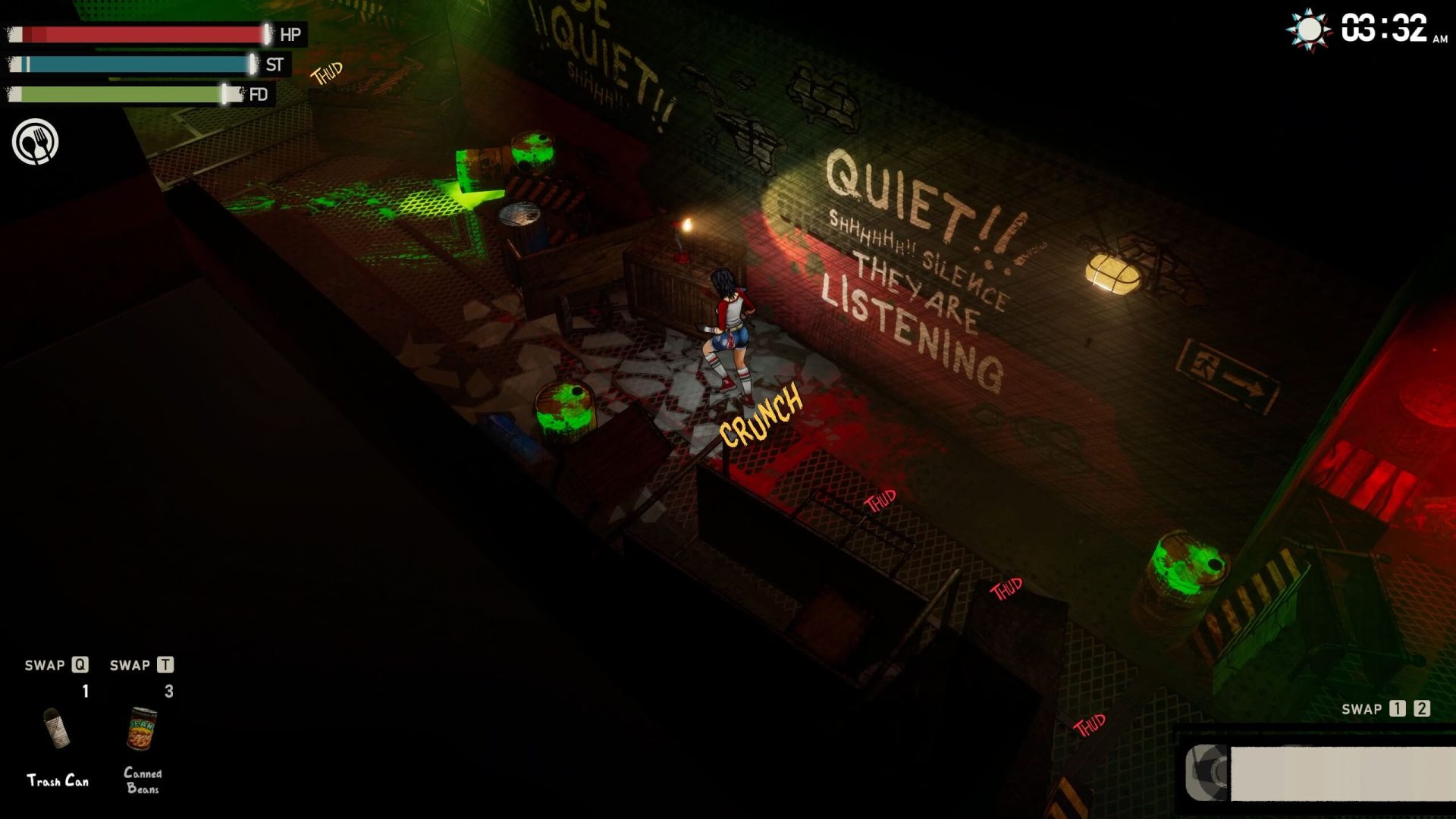

しかし、もっとも怖いのは、「心理的」な部分における人と人の業です。主人公は奇妙な場所で興味深いNPCたちと出会うことになり、彼らは自分たちの信条やこの土地で何十年にもわたって繰り広げられた出来事を主人公に教えてくれるようになります。

実は2種類が存在する「怖い」という感情

──「怖い」という感情は、具体的にはどういうことだと思いますか?

Tarczykowski氏:

実は怖いという感情は、一般的な恐れや不安と危険や苦痛に対する心配を表す「恐れ(fear)」と身の毛もよだつような嫌悪感を伴う強い恐怖「ホラー(horror)」の2つがあると考えています。ホラーは精神の中にある闇や私たちの社会の闇に足を踏み入れてトラウマと向き合ったり、ユング心理学におけるシャドウや集合的シャドウと立ち向かうことだと考えています。

私たちはホラーを観て育ったことで、ホラーの純粋に楽しい側面も楽しめるようになりました。ゲームや映画で主人公が怖い化け物を倒したときに感じる興奮状態や、弱々しい主人公が無名の存在から英雄へと成長していくなかで繰り出されるスリリングなアクションなどを、楽しんでいますね。ホラーの真髄とは、恐怖に遭遇した際に心理的な戦いと物理的な戦いの両方を体験できるようなバランスを取ることにあると考えています。

──本作においてはどのような「怖い」が待ち受けていますか?回答者の方の、一番怖いと感じるゲームプレイの場面を教えてください。

Tarczykowski氏:

一番怖いところは、プレイヤーが何に遭遇するかが不確かであることです。プレイヤーを見張っている角が生えた謎の男がいるんですが、なぜ見張っているのかはプレイヤーにはわかりません。角が生えた男が所属するカルト教団は、ホラーゲームのストーリーとしてサスペンスやトラウマの原動力になっています。そのほかには、物資貯蔵庫に潜む人間と怪物の混血種も怖いですし、牧場周辺の森の中で暮らす突然変異した暴力的な動物も怖いですね。

──本作は心霊も異形も全部盛りのサバイバルホラーとなっていますが、リアリティあるものと完全なフィクションのバランスはどのように意識されましたか?こうした表現をするうえで、リサーチの参考にした作品があれば教えてください。

Tarczykowski氏:

私たちはメジャーなタイトルからインディーゲームまで、数多くのサバイバルホラーゲームをプレイしました。『SILENT HILL』や『バイオハザード』など王道的なタイトルはもちろん、『SIGNALIS』、『Darkwood』、『Crow Country』なども私たちのゲームに大きな影響を与えています。

リアリズムとフィクションのバランスについては、原作に合わせるよう努力しました。それにコミックを忠実に再現するために、原作を出版するSkyboundのゲーム部門であるSkybound Gamesにいる仲間にも手伝っていただきました。

──怪異は、主人公よりどれくらい強いですか?怪異に襲われてしまった場合、主人公はどのようなひどい目にあってしまいますか?

Tarczykowski氏:

本作で対峙しなければならない生物は非常に危険です。頭を使わなければ八つ裂きにされてしまいかねません。怪異はプレイヤーに飛びかかり、捕らえ、引き裂いたり、そのまま押し潰すこともできます。プレイヤーはアイテムクラフトによって対抗策を見出していきますが、効率的に使用できるかどうかはプレイヤー次第です。そして、夜になれば状況はより過酷になります。日が暮れれば、マップ上にはより多くの敵が強くなって登場します。

ショットガンやスタンガン、スピアガンなど、さまざまな武器が存在します。複数の種類の爆発物もありますし、主人公が使うことのできる攻撃手段は多いですね。息をひそめて、通気口の中を移動して敵をやり過ごすこともできます。プレイヤーが銃を乱射しながら進めていきたいのであれば、弾切れにならないよう、リソース管理や探索は入念に行わないといけません。

──主人公はどのようなアイテムを作成することができるのでしょうか?作成したアイテムが、探索や戦闘で役に立つ場面も教えてください。

Tarczykowski氏:

食料、武器、弾薬、投擲武器といった多種多数のアイテムが作成可能です。敵に火をつけることができるフレアガンも作成することも可能ですし、電気手榴弾は敵を気絶させたり、電動ドアを開けるのに使えます。爆発物は窮地に誘い込んだ敵を爆破するのに使えますし、障害物を取り除くために使うこともできます。大掛かりなアイテムクラフトだけでなく、空き缶を投げて敵の注意をそらすことも可能ですね。

──本作をクリアするまでにかかるボリュームはどの程度でしょうか?昼と夜の繰り返しでゲームは進行するようですが、それぞれの時間が現実ではどの程度になっているのかも教えてください。

Tarczykowski氏:

『I Hate This Place』は拠点を中心に探索するフェーズと、ダンジョンに挑戦するフェーズの2つに分かれています。探索フェーズではマップを探索しながら、拠点の強化やNPCからの依頼達成に重きを置いています。昼夜のサイクルが最も顕著になっているのは、この探索フェーズですね。

対照的に、ダンジョンは閉鎖的な環境におけるステルスアクションや戦闘に重きを置いており、より王道的なサバイバルホラーゲームを体験することができます。ダンジョンにいる間は、ゲームプレイに影響を及ぼす昼夜のサイクルはありません。しかし、昼にダンジョンに入ったとしたら、ダンジョンを出るときは夜になっているかもしれませんので、準備は怠らないことが大切です。

探索フェーズとダンジョン挑戦にどこまでプレイヤーが時間をかけるかは人による部分も大きいでしょう。開発陣の予想としては、一般的なゲームプレイであれば10~14時間でクリアできると考えています。ゲーム内の1回の昼夜のサイクルは現実世界では10分くらいですが、これは今後調整されるかもしれません。

昼夜のサイクルはグラフィックや雰囲気の変化だけでなく、ゲームプレイにも影響があります。夜は著しく危険になり、暗くなってからは森の中を探索するのは避けるのが賢明です。とはいえ、一部ミッションは夜にしか達成できないものもありますので、プレイヤーは両方の時間帯でプレイする必要があります。

日本のホラーゲーム与える多大な影響を実感

──『I Hate This Place』がBitSummitにて展示されているのを見ましたが、日本のユーザーからの反応はいかがでしたでしょうか?日本のユーザに特に響いた内容はあったのでしょうか?

Tarczykowski氏:

BitSummitで日本のプレイヤーのみなさまが私たちを温かく迎えてくれたことを本当に嬉しく思っています。『I Hate This Place』がビジュアルデザイン最優秀賞にノミネートされたことも非常に嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいです。

ゲーム業界において日本は非常に重要な役割を果たしており、素晴らしい熱心なコミュニティを有しています。正直なところ、日本のホラーゲームが現代のホラーゲームに影響を与えていることを実感していますし、サバイバルホラーのデザインの基盤になっていると考えていますね。だからこそ、本作が『I Hate This Place』でリリースされるのが待ち遠しいです。そして、もちろん日本語にもローカライズされます!

──最後に日本のユーザーへメッセージをお願いいたします。

Tarczykowski氏:

日本のプレイヤーやゲームメディアとお話しすることができて光栄に思います。日本のプレイヤーからのフィードバックを聞くのが楽しみです。可能な限り最高の体験を提供できるよう私たちも全力を尽くします!私たちを応援していただき、ありがとうございます。

──ありがとうございました。

『I Hate This Place』は、PS5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/PC(Steam/Epic Gamesストア)向けに開発中。2025年発売予定。BitSummitやSan Diego Comic-Con 2025などで試遊出展が行われていることから、開発が着実に進んでいることが垣間見える。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。