カプコン完全新作『プラグマタ』のTPS×パズル“ダブルタスク”戦闘は意外と取っつきやすい。『バイオ』や『モンハン』のエッセンスも感じた、最新試遊プレイ感想

延期を重ねて来年ついに発売となる『プラグマタ』を、TGS2025に先がけて試遊した感想を紹介していく。

カプコンの『プラグマタ』は新規IPでありながら、重厚な宇宙服姿の男性と裸足の少女、タイムズスクエアに突っ込んでくる衛星など、そのビジュアルと世界観で大きな注目を集めてきたタイトルだ。一方で数度の発売延期もあり、その注目度に反して、2026年の発売決定が明かされるまで詳細がほとんど明らかになっていなかったゲームでもある。

弊誌は今回、TGSへの出展に先がけて『プラグマタ』を試遊する機会に恵まれた。本作の核となる、パズルとTPSを組み合わせた戦闘、そして新たに公開された要素である「シェルター」、RPG的な成長要素からは、本作の持つポテンシャルを感じることができた。一方で、プレイできたのはあくまで一部であり、試遊の範囲では物足りなさを感じた部分もある。本稿では『プラグマタ』の最新試遊版を通した感想をお伝えしたい。

意外にもなじみやすい

『プラグマタ』の概要をおさらいしておこう。本作はTPSとパズルを組み合わせたアクションアドベンチャーゲームだ。舞台は近未来、連絡が途絶えた月面の研究施設。施設の調査に派遣された「ヒュー・ウィリアムズ」は、月震(月で起こる地震)により仲間とはぐれ重傷を負ってしまう。さらに暴走したAI「IDUS」が繰り出すロボットが襲い掛かるが、アンドロイドの少女「ディアナ」のハッキング能力に助けられる。ふたりは互いに助け合いながら、施設からの脱出を目指す。ディアナのハッキング=パズルと、ヒューのTPSアクションを並行して進める独創的なシステムが特徴だ。

今回体験できたのは、ヒューとディアナが出会って少し経過した後、序盤の戦闘や探索が確認できる1時間のゲームプレイ。まず印象的だったのは、戦闘部分の意外な「なじみやすさ」、そしてパズルとTPSという「2種類の爽快感」だ。

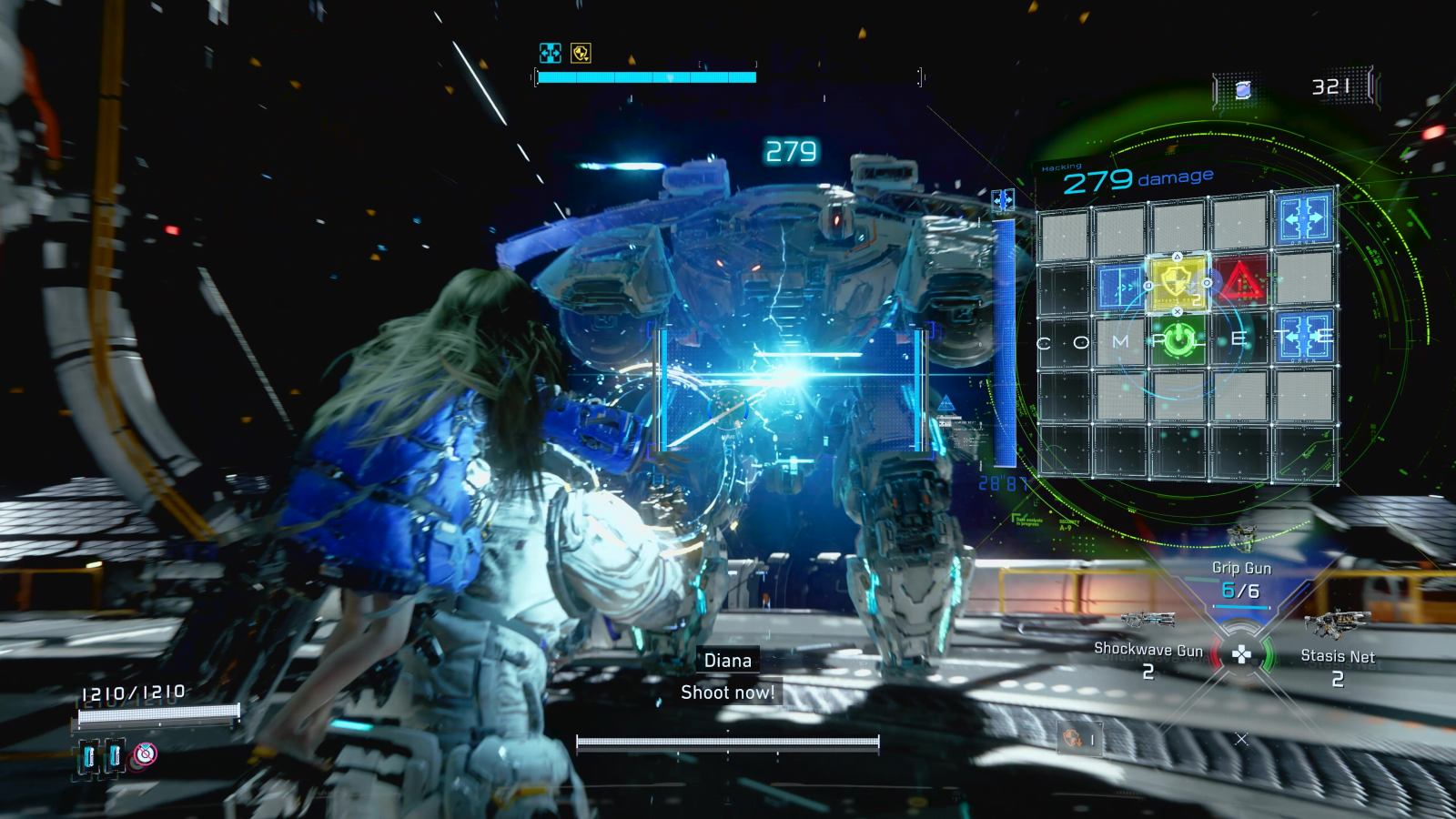

戦闘ではまず、相手に照準を合わせると、画面右側にマス目状のハッキング画面が展開される。コントローラーのフェイスボタン(DualSenseコントローラーでは〇×△□)で一筆書きのようにカーソルを動かし、ゴールまでたどり着くとハッキング成功。敵の装甲が開き、ヒューの銃撃が通るようになるという仕組みだ。装甲は一定時間が経つと閉じてしまうため、何度もハッキングをしながら敵を撃つという、まさにパズルとTPSが融合した体験となっている。ちなみにハッキングだけでも敵にダメージを与えられるが、画面上の青いマスを通ってからゴールすると、通った数に応じてダメージが増加する。しかし基本的には遠回りになり時間がかかるため、ハッキングのダメージを重視するのか、それともスピードを重視するのかというのが戦略のひとつとなっている。

パズルとTPSの“ダブルタスク”という点から、試遊する前は戦闘へのハードルも感じていたが、実際にやってみると意外なほどすぐになじむことができた。序盤ということもあるが、敵の動きが遅く、ハッキングをしてから撃つまでの猶予がしっかり設けられているため、焦らずにそれぞれの動きに集中できる。画面右側のハッキングをコントローラー右側のフェイスボタンで動かすという、UI的なわかりやすさも影響しているだろう。幅広いプレイヤーが素早くゲームになじめるように配慮がなされているように感じた。

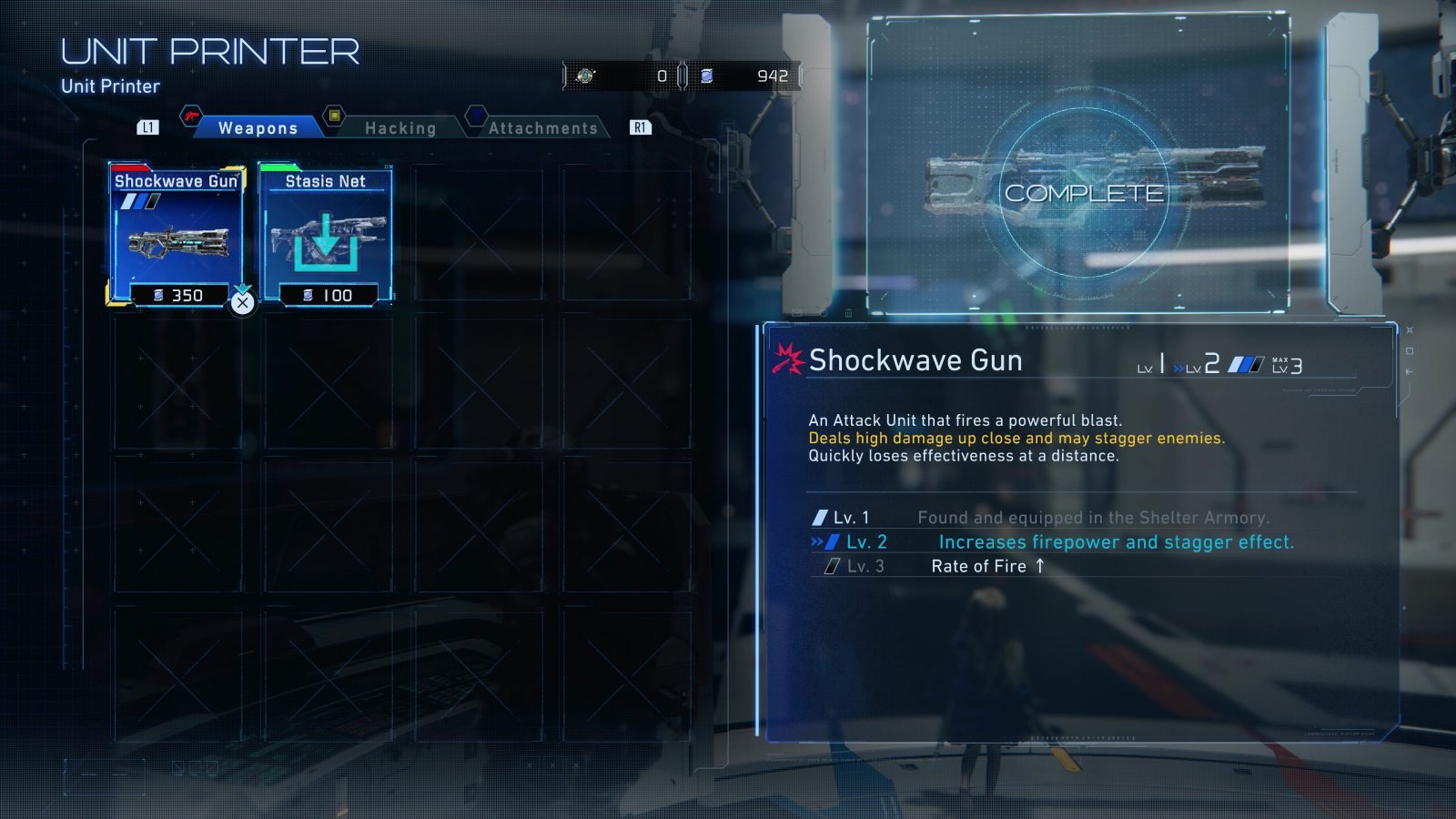

とはいえ、戦闘が簡単すぎるというわけではない。ハッキングから銃撃で倒すまでにはある程度時間がかかるため、敵が複数出てくれば、どの敵から排除するべきかという選択を迫られる。また標準装備の「グリップガン」は所持弾数が無限である代わりに、リロードを1発ずつおこなうため、敵が眼前に迫った状況で弾切れになるのはスリルがある。一方でエネルギーをショットガンのように打ち出す「ショックウェーブガン」、範囲内の敵をスタンさせる「ステイシスネット」といった特殊武器や、ハッキング時に使うことで敵の防御力を下げる「デコード」といったアイテムは強力だが、持てる数に限りがある。『バイオハザード』的なリソース管理の要素もあるわけだ。操作やシステムに慣れていないうちは、緊張感のある戦闘を楽しむことができた。

そして、戦闘時の気持ちいい演出・エフェクトも印象的だ。まずハッキングが成功すると「COMPLETE」という表示とともに、敵の装甲が豪快に開く。これだけでも手応えを得られるが、TPS操作で敵を撃つと、パーティクルのエフェクトや、ロボットの体液が飛び散り敵が倒れる。パズルとTPS、それぞれ成功時に派手な演出が存在していて、1粒で2度おいしい戦闘体験ができるようになっている。アクション部分はさすがカプコンというべき手触りの良さだ。ちなみに、人型の敵のじりじりと近づいてくる動きや、足を撃つと倒れて倒しやすくなるといった要素は近年の『バイオハザード』シリーズのゾンビの動きを彷彿させる。世界観は全く異なるが、ここにもカプコンのアクションゲームとしてのエッセンスを感じられた。

一方で、通常の戦闘の奥深さに関してはまだ見えない部分が多い。試遊ではボス以外の敵は人型、ドローン型、球体型の3種類が確認できたが、どの敵も動きが遅く、近づいてくる、あるいは攻撃してくる前にハッキングすることができてしまう。多くの戦闘では、先にハッキングして開いた弱点を撃つ、という単純な流れになっていて、敵ごとの特色をあまり感じなかった。また、敵からの攻撃方法のバリエーションも乏しく、慣れると簡単に避けられるようになってしまう。前述の「ステイシスネット」や「ショックウェーブガン」は使わなくても、時間をかければ倒せてしまうため、こうした特殊武器の存在感も薄れていた。あくまで今回試遊できた序盤の範囲では、TPS部分もパズル部分もシンプルでわかりやすいゆえに、一度慣れてしまうと簡単で、もうひと押し歯ごたえが欲しいところであった。

ただ、試遊の最後に登場したボス「セクターガード」との戦闘では、これまでとは違う感覚を得ることができた。まず、敵の攻撃パターンが多く、一気に距離を詰めてくる急激な突進や、広範囲な爆撃により、遠距離にいても安心できない。これまでのように安全な距離から、敵が攻撃してくる前にハッキングをして倒す、という流れが通用しないのだ。ハッキング自体も難易度が上がっており、赤い三角形のマスを通るとパズルがリセットされてしまう。全体的により集中力が必要になっていて、状況に応じてハッキングを中断し、攻撃を避けたりといった即興性も求められた。この「TPSとハッキングどちらに集中するべきか」という選択を迫られる難しさは、まさに筆者が求めていたもので、満足感を得ることができた。

また、セクターガードは体力が多く、弱点も頭部などではなく背面の燃料タンクにある。そのため、「ステイシスネット」で敵の動きを止め、背面に移動し「ショックウェーブガン」で弱点を集中的に攻撃するといったコンボも有効で、特殊武器の恩恵を感じられた。

そして戦闘の中盤、敵がミサイルを多数放ってくるピンチが訪れると、ディアナの「オーバードライブ」が発動。これはディアナのハッキングによりゲージが貯まると使用可能で、周囲の敵を一斉にスタンさせられる、爽快かつ強力な技だ。ほかにも、敵に一定のダメージを与えると敵がダウンし、ヒューが敵に乗り直接装甲を攻撃する特殊アクションを繰り出すこともでき、戦いにバリエーションをもたらしていた。

筆者はパズルとTPSの組み合わせを特徴とする本作の戦闘に、「忙しさの中で勝利する充実感」を期待している。複数の攻撃パターンを持ち、取るべき選択肢が多い「セクターガード」戦は必然的に忙しくなり、期待どおりの充実感、満足感を得ることができた。本編では敵の種類や、ハッキングの方式が段階的に増えていくそうなので、ボス戦以外でもこの感覚を得られるのか、戦闘の作り込みに注目したい。

RPG的な強化・収集要素がもたらす奥行き

そして今回の試遊では、「シェルター」という新要素が明かされた。これは探索の拠点となるハブエリアで、ステージ内に点在する梯子をアンロックすれば、いつでも戻ることが可能だ。シェルターに戻ると体力が回復し、道中で見つけたリソースを使って自身を強化できる。そうして準備を整えた後、再び施設の探索に向かう、というのが本作の流れとなる。シェルターで休息したあとは、ロードアウトを設定し、開始地点を決めれば探索スタートとなる。ちなみにステージ選択画面では、その場所に存在する収集品が一覧で確認できるようになっているため、過去訪れたステージの再探索がしやすいデザインとなっている。

このシェルターを体験したことで、ゲームサイクルへの解像度がグッと上がった。たとえば、探索や戦闘で手に入る「ルナフィラメント」は、シェルター内の「ユニットプリンター」で使用することで、武器や能力を強化できる。武器の項目では、ショックウェーブガンの威力を強化したり、「ステイシスネット」の同時展開数を増加したりすることが可能だ。また、一度手にした武器であれば、ルナフィラメントを消費することで、出発時のロードアウトとしていつでも持っていけるようになる。特殊武器は探索中に見つけて使い捨てるインスタントなものではなく、しっかりと強化し、ロードアウトで何を持っていくか、戦略的に運用することができるようになっているのだ。

さらに、スラスターで近距離をダッシュする「ドッジ」の使用回数増加や、回復アイテムの強化など、戦闘や探索に影響する能力を強化することも可能だ。この強化要素があることで、戦闘がただ「勝って気持ちいい」というものではなく、ルナフィラメントという、実利的な報酬が得られるものになっている。

また、探索中に見つかるアイテム「強化コンポーネント」を使うと、スーツの防御力や、「グリップガン」の威力、ディアナのハッキング能力などを指定して強化することができる。さらに、同じく探索で見つかる装備品として「メモリ」が存在する。メモリはシェルターに持ち帰り、ロードアウト画面で装備することで、特定のステータスを強化することが可能だ。試遊では体力を増加させるメモリしか発見できなかったものの、メモリを説明するチュートリアル画面では膨大な数のチップのアイコンが表示され、多くの種類が存在するであろうことが確認できた。

拠点に戻り、リソースを使ってビルドを構築していく流れは、簡易的ながら『モンスターハンター』を彷彿とさせる。ゲームプレイに一定の深みをもたらすだけでなく、パズルとTPSどちらかが苦手なプレイヤー向けに、強化あるいは防御力を上げるなど、難しさを軽減する救済措置にもなっていると感じた。

一方で、現時点で確認できた強化要素は単純にステータスを上昇させるものが多く、ゲームプレイを大きく変化させるような強化はあるのか、あるいは特定の能力に振り切って強化するといった多様性があるのかは、序盤の試遊ではわからなかった。探索や戦闘で見つけたリソースで強化して、さらに奥地に進んでいくという、RPG的な骨組みは楽しい一方で、もう少しバラエティのある、数値以外の強化が欲しいところであった。製品版ではビルド構築の楽しみについても深みを増すことに期待したい。

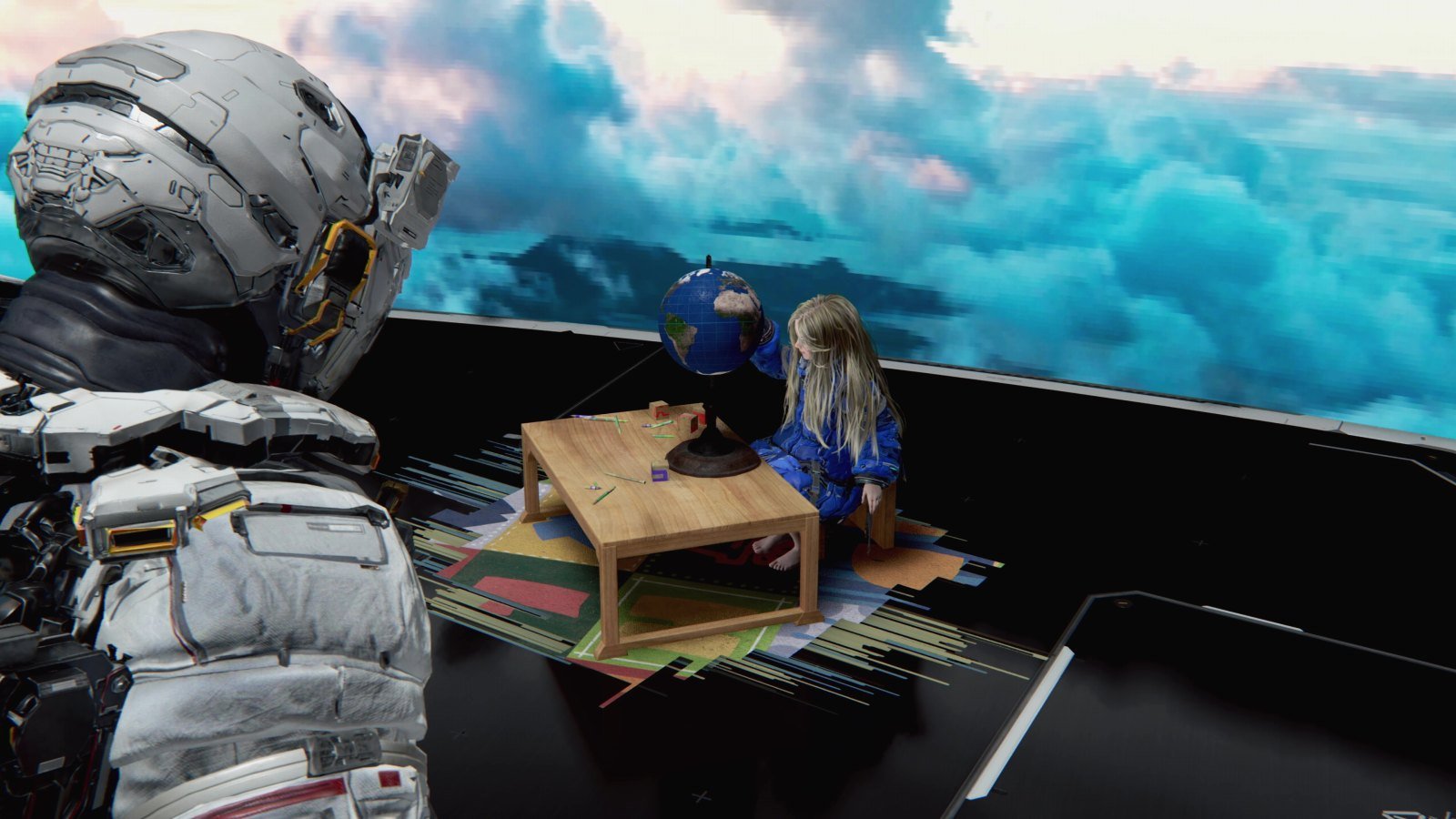

ちなみに、シェルター内のディアナはヒューの背中から降りて気ままに過ごしており、会話もできる。ディアナのリラックスした動き、表情は癒されると同時に、バディとしての愛着を抱かせてくれる。また、束感がありながらもサラサラと動くディアナの髪の表現は美しく、延期を経て表現可能になったというそのビジュアルには一見の価値がある(弊誌合同インタビュー記事)。

ディアナに関する作り込みはこれだけではない。道中で見つかる「アースメモリ」をシェルターに持ち帰ると、地球のさまざまな物品をルナフィラメントで再現し、装飾として設置することができるのだが、ディアナはこれに触れ、いろいろなリアクションを示す。世界観を示すロアでもあり、収集要素でもあり、ディアナとのコミュニケーションを促進するものでもあるアースメモリは、強化コンポーネントやメモリと同じく、プレイヤーを探索へ駆り立てる要素となっている。

なおシェルターには、入れそうで入れない扉があるなど、まだ隠された役割があるように感じさせる。また、シェルターには小さなロボットが存在し、同型のロボットがステージ内の各地に隠れていることが伝えられるなど、さらなる探索・収集要素も示唆されている。強化要素の深みは未知数なものの、探索、戦闘、シェルターへの帰還を繰り返していく流れは楽しく、本編への期待を高める出来だった。

不明瞭な部分もあるが、ポテンシャルを感じさせる完全新作

このほか本作をプレイして意外だったのは、ハッキングというパズル内に素早く動かすようなアクション要素がある一方、TPSのアクション面にも「どの武器を組み合わせるのか、どのように強化するのか」という、ある種のパズル的な要素があったことだ。それぞれの要素が絡み合ったパズル×TPSという形式には、見た目以上の可能性を感じる。序盤の試遊ゆえに戦闘面はシンプルであったものの、少なくともボス戦では期待していた「忙しさゆえの充実感」のある戦いを体験することができた。探索、強化を繰り返す流れも楽しく、本作の持つポテンシャルを感じられる出来栄えだった。筆者としては、製品版に期待したいのは「奥深さ、奥行き」。『プラグマタ』全編をプレイできる日を心待ちにしたい。

『プラグマタ』はPC(Steam)/PS5/Xbox Series X|S向けに2026年発売予定。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。