Steam新作ゲームの「どんなところに生成AIが利用されているか」の傾向示すデータ分析。使用率最多は“ゲーム内アート”

TechRaptorは、Steam Nextフェス出展タイトルではどのように生成AIが用いられていたのかをカテゴリ分けしてまとめている。

昨今、さまざまな分野で生成AIの活用が進められているが、ゲーム開発も例外ではない。海外メディアのTechRaptorは、ゲーム配信プラットフォームSteamにて10月に実施された「Steam Nextフェス」におけるデータから、同イベントの参加作品におけるAI利用の状況を調査している。

Steamでは、発売を控えるタイトルの無料体験版が一斉に配信される恒例のイベント「Steam Nextフェス」が年に複数回おこなわれている。先月は「Steam Nextフェス 2025年10月エディション」が約1週間にわたって開催された。なおSteamを運営するValveによれば、イベント中にもっとも多くプレイされたのは、物理演算ベースの中世戦闘シム『Half Sword』や、RPGシリーズ『Heroes of Might and Magic』の最新作『Heroes of Might and Magic: Olden Era』などの体験版であったそうだ(関連記事)。

加速するAI活用

そんなSteam Nextフェスに出展された作品のデータをもとに、海外メディアTechRaptorがAIの利用状況を分析している。Steamでは、成人指定の性的コンテンツをライブ生成する作品などを除き、生成AIを利用したゲームをリリース可能。「事前生成」と「ライブ生成」の2つのカテゴリで審査され、ゲームにAIが利用されている場合には、ストアページの「AI生成コンテンツの開示」セクションにて開発者側が自ら説明をおこなう仕組みとなっている。

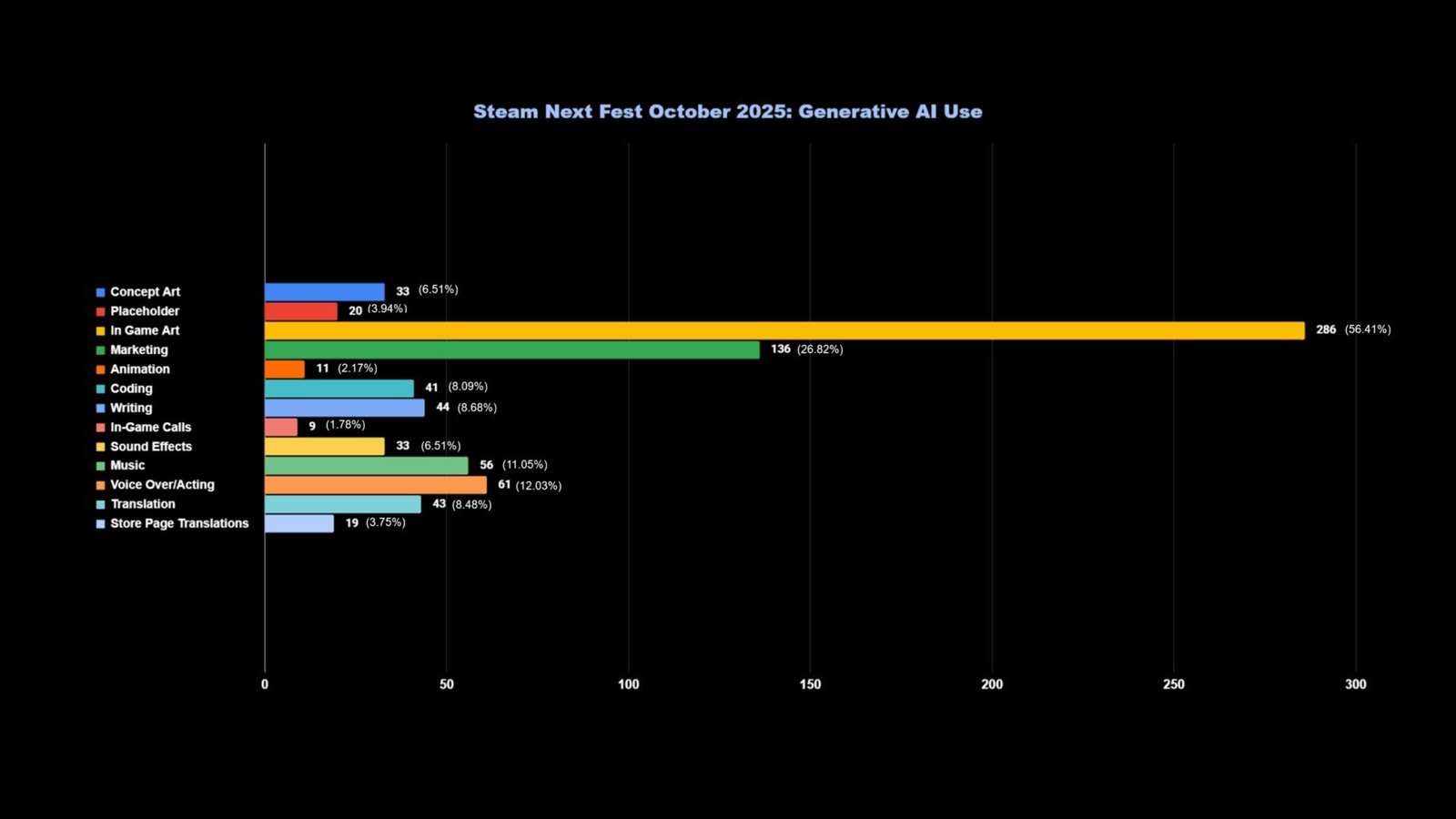

TechRaptorの調査によれば、Steam Nextフェスには2960本のタイトルが参加し、そのうち507本のタイトルが生成AIの利用を開示していたという。およそ17%のタイトルが、生成AIをなんらかの形で利用していたということだ。そしてTechRaptorは、それらのタイトルではどのような用途で生成AIが用いられていたのかをカテゴリ分けしてまとめている。なお複数のカテゴリを含むタイトルについては、重複してカウントされているとのこと。

突出してAI利用が進んでいるのは、ゲーム内アートの領域。開示をおこなっているのは286本(56.41%)。次いで高い割合を記録したのはマーケティング領域で、該当するのは136本(26.82%)。こちらはバナーやトレイラーといった宣材への利用が中心だそうだ。その次には吹替ボイスが61本(12.03%)、音楽が56本(11.05%)と並んでおり、そのほかライティングや翻訳、コーディングなどは10%未満となっている。幅広い分野で生成AIが活用されていることもうかがえるものの、現状では主にゲーム内・宣伝用のアートにおける利用が主体となっている様子だ。

ちなみに、非公式データベースSteamDBのデータを見ると、2024年にリリースされた作品のうち、AI利用の開示がおこなわれている作品は1万8583本中2154本(11.6%)。一方2025年については、11月時点で1万6774件中3525本(21.0%)。AIを利用していると開示した作品数が、1年でおよそ2倍程度に増加している傾向もうかがえる。

権利上の懸念

上述したカテゴリ分けからも垣間見えるように、発案からアセットの作成、翻訳やナレーション生成に至るまで、生成AIはインディー作品の多いSteamでもゲームの開発プロセスの多岐にわたる分野に応用されているようだ。また、たとえば今年10月にリリースされた協力ホラー『ミメシス(MIMESIS)』では、NPCがAI技術を用いてプレイヤーに擬態するといったユニークなシステムも登場。生成AIが新たな遊びを生み出す可能性も模索されている状況だ。

しかし、生成AIが用いられる場合には、権利上懸念のない学習データが用いられているかどうかといった懸念もついて回る。Steamの規約上、生成AIを用いたゲームには権利を侵害するコンテンツを含まないことが求められているものの、審査において開示されるデータはあくまでも開発者がSteamへの申請にあたって自己申告する情報に基づくとみられる点には留意したい。またTechRaptorは今回の調査の中で、タイトルによっては開示内容が詳細でなく、どのように生成AIが利用されているのか不明瞭な作品が存在したことに言及しており、この点も現状の審査・運用上の課題点のひとつといえそうだ。

生成AIを利用する創作物については各国で今まさに法制備が進められているといった段階であり、現時点ではリスクも存在するだろう。Steamでも現状のAI生成コンテンツに関するルールが告知された際には、提出されるゲームや法整備状況を踏まえて必要に応じて再検討されることが伝えられていた。上述したような懸念を解消できる申請フロー導入・チェック強化なども含めて、さまざまな分野で生成AIに対する議論が生じるなかで、ゲーム業界ではどのような方向へと舵が切られるのかは引き続き注目される。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。