新作大型メトロイドヴァニア『Chronoscript(クロノスクリプト)』開発者が目指す「メトロイドヴァニア+」とは何なのか?『Hollow Knight』や『Blasphemous』などを研究した“その先”に

本作に銘打たれた「メトロイドヴァニア+」とはなんなのか?集英社ゲームズの山本正美氏と、開発を手がけるデスクワークスのディレクター藤井トム氏、アートを手掛ける南場ナム氏に話を伺った。

集英社ゲームズは9月28日、『Chronoscript: The Endless End(クロノスクリプト: エンドレスエンド)』を発表した。対応プラットフォームはPC(Steam)/PS5。

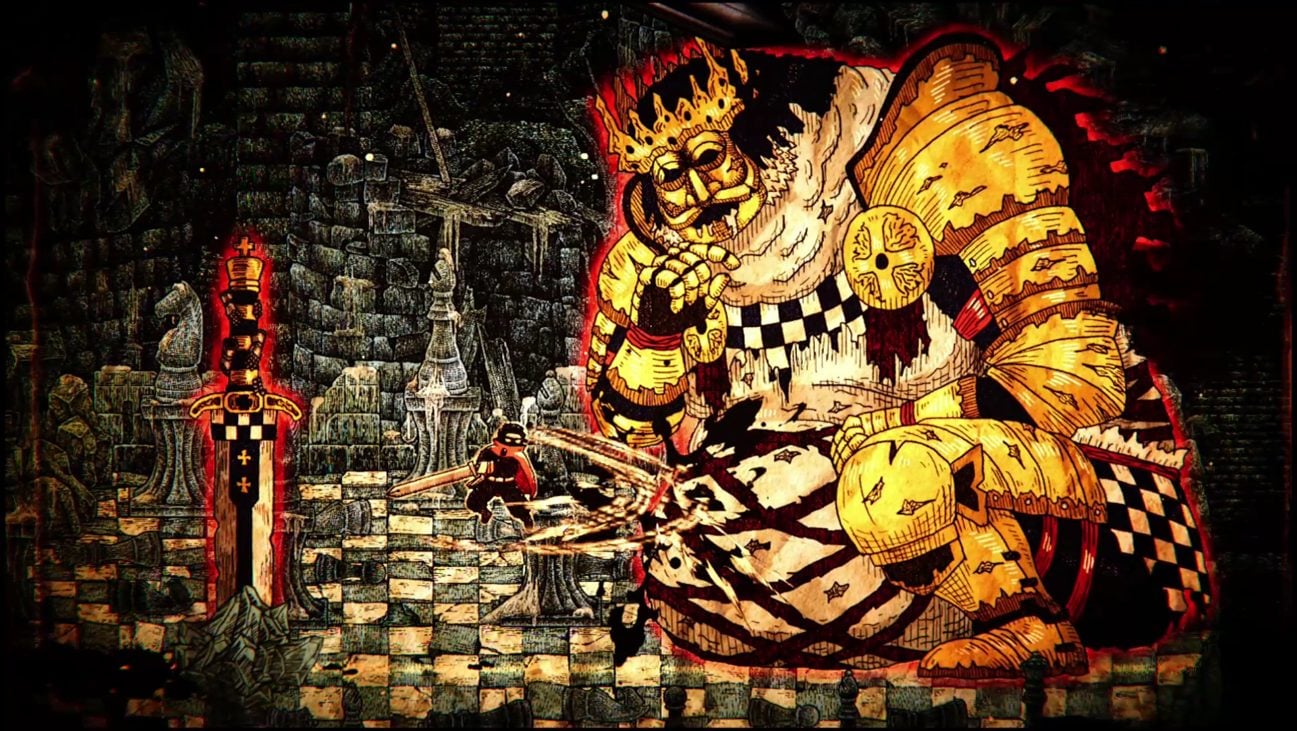

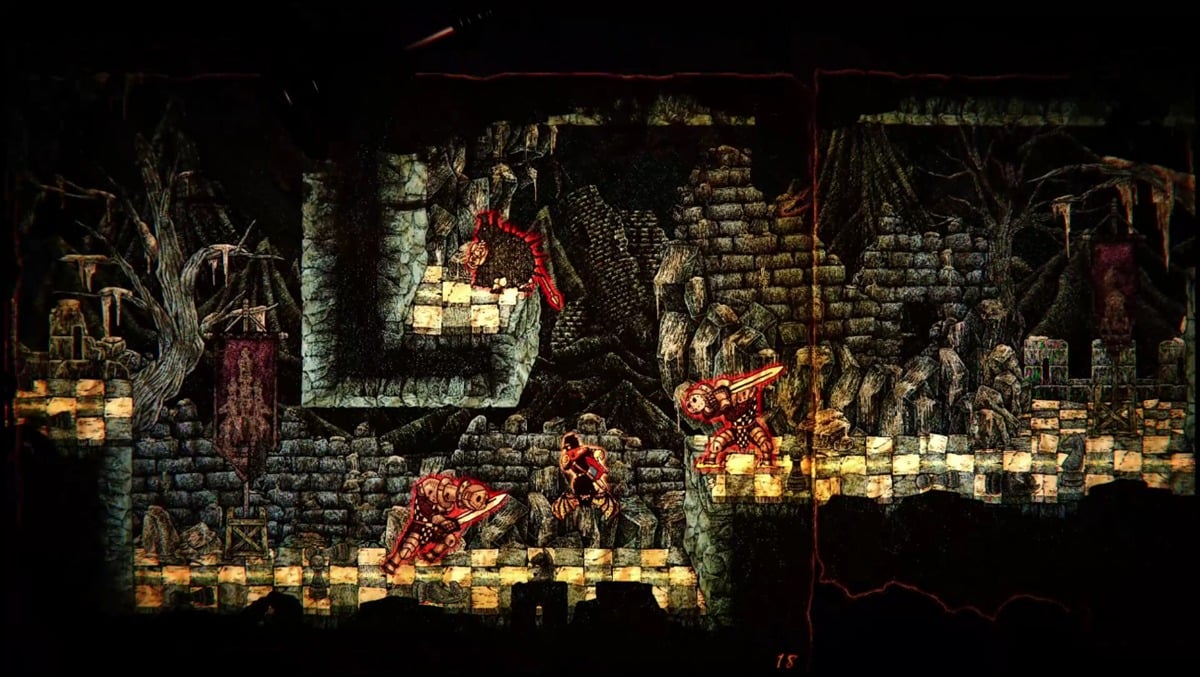

『Chronoscript: The Endless End』(以下、クロノスクリプト)は、探索型アクションアドベンチャーゲームだ。プレイヤーはひとりの編集者として、執筆家から編集依頼を受けて山奥の洋館を訪れる。しかし、一匹の蚊に刺された途端に気を失ってしまった編集者は、原稿の中で目を覚ますことになる。そして、執筆家によって1000年もの間書かれた“終わりの続きの物語”を解き明かしていく。

本作は端的にいえばメトロイドヴァニア作品である。なぜ集英社ゲームズでメトロイドヴァニアなのか?そして本作に銘打たれた「メトロイドヴァニア+」とはなんなのか?このたび、弊誌は本作のパブリッシングを務める集英社ゲームズの山本正美氏と、開発を手がけるデスクワークスのディレクター藤井トム氏、アートを手掛ける南場ナム氏に話を伺った。本作がどういったかたちでメトロイドヴァニアという定番ジャンルに新しい風を吹かせるのか。本稿にてその一端をお届けする。

メトロイドヴァニア好きが新たな挑戦へ

――皆さんの自己紹介をお願いします。

山本正美(以下、山本)氏:

集英社ゲームズの山本正美です。よろしくお願いします。ゲーム業界でもう40年近く働いていまして、いろいろなゲーム開発に携わってきました。関わったタイトルとしては、1998年にリリースされた『立体忍者活劇 天誅』シリーズや、2006年にリリースされた『勇者のくせになまいきだ』シリーズ、あとはソニー・インタラクティブエンタテインメントの外部開発部長という立ち位置で、『SOUL SACRIFICE』や『FREEDOMWARS』、『Bloodborne』など、国内の著名なクリエイターさんとお仕事をさせていただいてきました。

その後、独立して自分で会社を作った中で集英社の方と出会って、集英社が本格的にゲーム事業を立ち上げるということを聞いて参加させてもらい、今は100%集英社ゲームズの仕事に取り組んでおります。『クロノスクリプト』ではプロデュースの立場で、デスクワークスさんがすごく優秀なクリエイターさんなので、客観的な視点からアイデア提案したり、プロモーション上でこういう伝え方がいいんじゃないかと相談したりしています。

藤井トム(以下、藤井)氏:

株式会社デスクワークスの藤井トムと申します。『クロノスクリプト』ではディレクターを務めております。3D部分やシナリオの世界観、レベルデザイン、あとは仕様を書くなど、全ての開発に携わっています。

経歴としては、クローバースタジオで『大神』の開発に関わったところからゲーム業界でのキャリアがスタートしていて、それからは他社でオリジナルのRPGなどの開発も経験しました。その後は『rain』というゲームにリードプランナーとして携わって、山本さんとの縁ができたのは、そのときでした。そこから一念発起して南場と一緒にゲーム開発を始めることになって作ったのが『RPGタイム!~ライトの伝説~』ですね。で、「ゲームをリリースするには会社にしておいた方が良いらしい」ということで立ち上げたのがデスクワークスとなります。

【UPDATE 2025/10/10 21:31】

藤井氏の経歴を修正

南場ナム(以下、南場)氏:

株式会社デスクワークスの南場ナムと申します。今作ではキャラクターデザインと企画、レベルデザインにも携わりつつ、おもに2Dキャラクターのアニメーションを担当しています。

経歴としましては、学生時代から藤井と同級生でして、お互い別の会社で働きながらゲーム開発に携わりつつ、『RPGタイム!~ライトの伝説~』の制作もおこないつつ、そこから藤井が話したとおりデスクワークスを立ち上げたかたちですね。

――新作『クロノスクリプト』は、どういったゲームなんでしょうか。

山本氏:

ジャンルとしてはいわゆるメトロイドヴァニア、2D探索型アクションアドベンチャーゲームです。デスクワークスさんのお家芸である手書きの世界観とキャラクターアニメーションを活かして、気持ち良い2Dプラットフォーマーができないかというところから始まりました。一緒に開発を始めてみると、おふたりともアイデアが湯水のように溢れてくるタイプかつ、ユーザーが楽しんでくれるものとか、マーケットに響くものを熱心に研究されていて、メトロイドヴァニアに新しい息吹を吹き込んでくれるんじゃないかと。“メトロイドヴァニア+”を生み出してくれるんじゃないかと期待しています。

集英社ゲームズとしても、メトロイドヴァニアというグローバルで人気のジャンルに挑戦したいところでして、しかもアワードを取れるようなタイトルができたら会社の看板にもなりますので、かなり力を入れて進めております。

マップを見るという常識に切り込む

――本作の紹介として「メトロイドヴァニア+」と銘打たれていますが、+はどういう意味なんでしょうか。

藤井氏:

開発者目線としては、メトロイドヴァニアが大好きなゲーム開発者たちが、自分たちのもつもので一生懸命作っているメトロイドヴァニアです。メトロイドヴァニアの部分は基本として、+で自分たちの個性や得意とする部分が出せればと。

――具体的に「+」について掘り下げていきたいのです。たとえばアイデアを盛り込んでいるというマップには、どんな工夫がされているんでしょうか。

山本氏:

最初にデスクワークスさんから企画を見せていただいたとき、メトロイドヴァニアをプレイしていると、プレイと同じくらいマップを見ている時間が長いよねという話がありました。その上で、マップに「ただ位置を確認する」だけではない機能を盛り込みたい、という思想が企画書の時点から盛り込まれていました。それを起点としたアイデアが本作には盛り込まれています。

藤井氏:

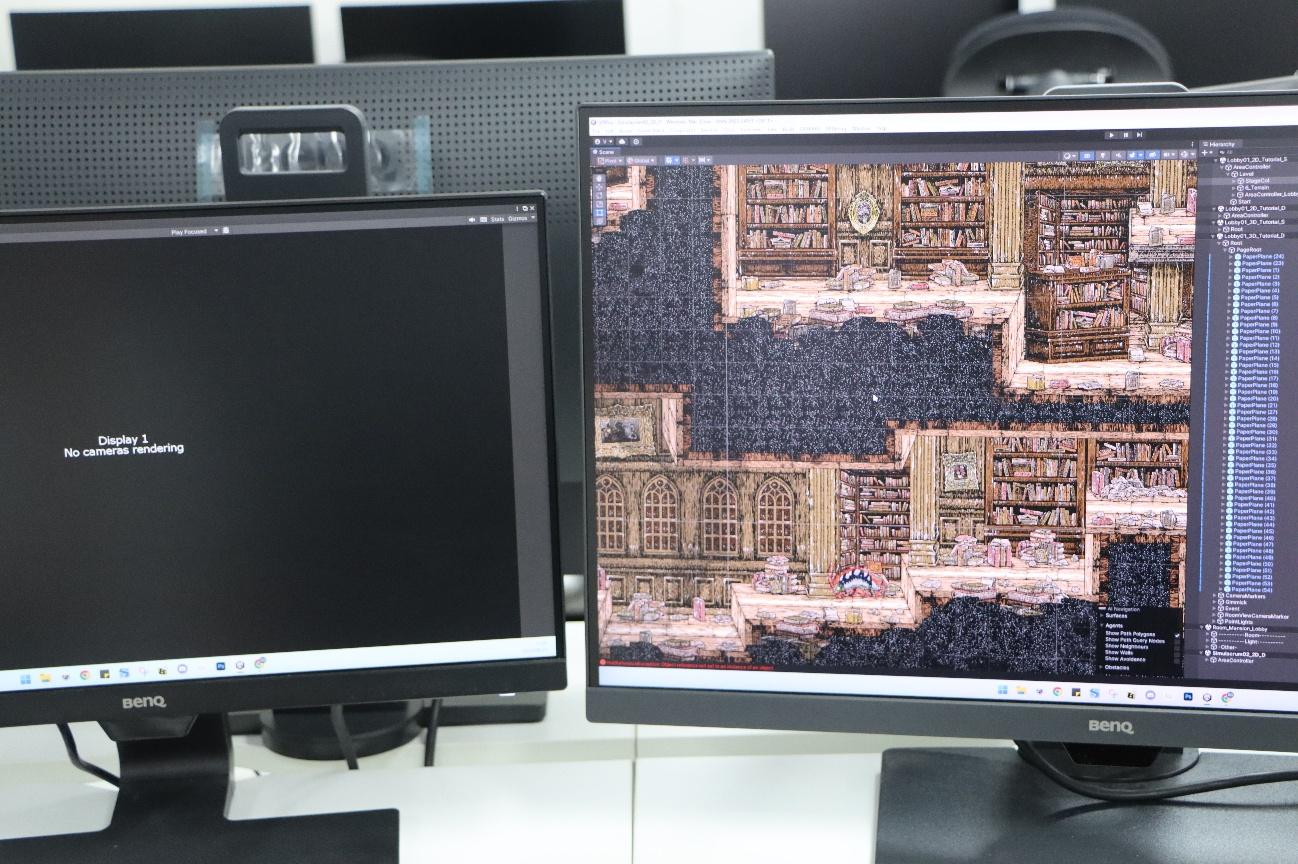

言葉で説明するとちょっと難しいんですけど、アクションゲームとしてのベースのフィールドを2Dで表現して、マップを3Dで表現するという、もうひとつの空間を作ったかたちになります。昔、『スーパーマリオブラザーズ』の攻略本で、ステージ全体の構成を1枚の画像で描いているものがありました。プレイヤーの画面で描かれている部分をグッと引いて、全体を見ることができるようにした状態ですね。その記憶が今回のマップのアイデアのとっかかりになっています。

山本氏:

メトロイドヴァニアには、SFだったりポストアポカリプスだったり、ファンタジーだったりいろいろな世界観がありますよね。このゲームにも舞台となる原稿の中という設定世界観がありつつ、さらにその上にもうひとつ、3Dで構成された、このゲームにおける現実世界があります。本作のマップの表現は、その二つのレイヤーを構造上活かしたものになりますね。

――本作の開発において、いわゆるベンチマークにされた作品はありますか。

藤井氏:

根っこのところで言うと、『メトロイド』シリーズと探索アクション型の『悪魔城ドラキュラ』シリーズはもちろん参考にしています。その後のいわゆる次世代的な作品だと、『Hollow Knight』『Blasphemous』『ENDER LILIES: Quietus of the Knights』……ほかにも良いメトロイドヴァニアゲームがたくさんありますが、どれも遊んで楽しくて、しかも発展させがい、挑戦しがいのあるタイトルなので、ベンチマークとして見ておりました。特に『ホロウナイト』は、最初にプレイしたときに打ちのめされたタイトルでして。アクションはもちろん、虫の世界の描き方に感銘を受けましたね。

山本氏:

ちなみに、ベンチマークのタイトルを目標設定してもらっていますが、オリジナリティも損なわないよう常に検討してもらっています。デスクワークスさんの『RPGタイム!~ライトの伝説~』の系譜を引き継ぎながらも、アートの方向性としては大人の世界と言いますか、もう少しダークファンタジーに寄せて、実際のプレイヤースキルとかとバランスが取れる世界観になりつつあります。

ゲームクリアで得られる達成感を届けたい

――面白いメトロイドヴァニアの条件とかルールがあるとすれば、どんなものだと思いますか。

南場氏:

僕は探索が好きで、逆に言うと一本道のアクションゲームとかが苦手なんです。一本道のゲームの場合、レベルデザインが完全にゲーム側に委ねられています。メトロイドヴァニアの場合、探索の先にキャラクターの成長があって、それである意味柔らかくできるというか、自分で遊び方を選びながら自分を強化して、良いタイミングでボスに挑んでと、ゲームを進められるのが良いところですね。

藤井氏:

僕は南場とは違ってボス戦が好きで、ボス戦はやっぱりメトロイドヴァニアの花形だと思っています。強いボスを自分の手で苦労して少しずつ削っていって倒したときの達成感が楽しいところですね。それがあるから、僕にとっては、フィールドはどちらかというと次のボスに行くための道なんですよね。なので、僕はボスの仕様を担当して、南場は世界観を含めたフィールドの絵を構築していて、僕らのメトロイドヴァニアに対する趣味嗜好がひとつになってちょうど良く楽しめるようになっているのが『クロノスクリプト』です。

――先ほど藤井さんが挙げられたタイトル『Hollow Knight』『Blasphemous』『ENDER LILIES: Quietus of the Knights』はどれも結構難しいメトロイドヴァニアですが、本作も難しいですか。

藤井氏:

はい。いわゆる高難易度ゲームと呼ばれる部類に入ると思います。ただ、いわゆる超高難易度ではないです。遊びやすいようにパーマデスを任意に選択できるようにしたり、逆に難しくしたりできる設定を用意して、本作からメトロイドヴァニアをプレイするという人にも楽しめるように頑張りたいなと思っています。

――どれぐらい難しいですか。

藤井氏:

初見クリアはなかなか難しいと思います。いわゆる初見殺しのギミックがあるわけでは……あまりない、なくはないんですけど(笑)でも、プレイすることで敵の動きを見切ってきて、自分の操作も上手くなって、RPG的要素で自キャラを強化してクリアできるように作っています。開発者として、クリアしてほしいというところが根本にありますので、そこは最後まで良い難易度で、ボスを倒した気持ちの良い達成感、フィールドの探索が楽しめるように、しっかりと調整していきたいなと思います。

――山本さんはこのゲームが難しいと思いますか。

山本氏:

いやー、難しいと思います。

一同:

(笑)

山本氏:

難しいですが、頑張っているとクリアできるという根幹は、プロトタイプのビルドから達成できています。そういった楽しさは間違いなく提供できるチームだと思っています。

日常の中で自分が何かをクリアしたとか、目的を達成したとかは、なかなか実感するのが難しいじゃないですか。ゲームで得られる達成感はかつてはすごく特別なものだったと思うんですけど、それがユーザビリティという視点でどんどん簡単になって薄れていく昨今、やっぱり一定の歯応えを取り戻したいというのはずっと思っていたんですよ。

なので、最初の質問に戻りますが、僕は『クロノスクリプト』が難しいと思うんですが、ゲームでしか得られない達成感を求めている人には刺さるゲームになっているんじゃないかなと思います。

――そこまで難しい場合、社内で『クロノスクリプト』が難し過ぎなんじゃないかという議論はありませんでしたか。特に集英社ゲームズの作品は、これまで遊びやすいタイトルが多くリリースされていますし。

山本氏:

弊社ではビルドが上がってくるたびに社内でプレイをしてもらう審査会という仕組みがあるんですが、やっぱりプレイする人によってフィードバックはまちまちなんですよ。上手い人にはちょうど良いバランスでも、全然進めないという人もいて。そこからどの意見を汲むか汲まないかは、しっかり見極めています。全員がクリアできるゲームで達成感を得られるとは思っていないので、アンケート上でメトロイドヴァニアをどれくらいプレイしたことがあるのかをまず聞いて、どんな人が難しいと言っているのかをふるいにかけた状態で、開発サイドにバランス調整が必要なのはこの辺かなとフィードバックを落とし込んでいます。

――それぞれのゲームに合ったフィードバックを収集されているんですね。

山本氏:

そうですね。そこは気をつけています。弊社からリリースした『都市伝説解体センター』は、ゲームオーバーがない、時間をかければ誰でもクリアできるところが評価されている部分です。そういった物語性が強いものに関しては、誰でもクリアできるというゲームデザインが奏功したと思いますが、『クロノスクリプト』はやっぱりアクションというジャンルなので、新しい層にプレイしてほしいという気持ちがありつつ、かつてこのジャンルが好きだった人たちにプレイしてもらって喜んでもらえるところを目指したいです。

――あくまでそのゲームの「コンセプト」を活かすプロデュースをしていると。

山本氏:

そこ(プロデュース)を開発チームの目標に寄せないゲームはたぶん……あんまり芯のあるゲームにならないと思いますね。

――今思えば山本さんが関わられたゲームは、クセが強くてプレイした全員がクリアできないゲームが多い印象です。『勇者のくせになまいきだ。』や『TOKYO JUNGLE』含め。

山本氏:

(笑)……企画性という意味では、まずは出オチが大事だと思っていて。でも、出オチはその後の料理を間違えなければ、ずっと鮮度が続いていくキャッチーなコンテンツになると思うんですよ。『クロノスクリプト』に関しては出オチはばっちりで、あとはどう継続して面白くするかだけという。そこはすごく信じています。

『勇者のくせになまいきだ。』もやっぱり一般的にはクリアできる人が少ないゲームでしたけど、だからこそ面白いと150点、200点を付けてくれる人がいました。なので、60点を付けてくれる人が100万人いるよりは、150点を付けてくれる人が50万人いるぐらいの方が好みではありますね。

――多くのユーザーに愛されるものを目指すのではなく、誰かが確実に注目してくれるプロダクトを目指しているわけですね。

山本氏:

はい、人は「強く旗を振っている人」の方こそを見てくれると思うので。

――ちなみに、現時点で難易度選択は検討されていますか。

藤井氏:

どちかというと、オプションで「死亡時に物を落とさない」をオンオフできたり、そういった部分で難易度を調整予定です。「オプションで難易度を調整する」というのが、最近のちょっとした気づきで。高難易度ゲームは、アップデートで難しい部分がちょっと緩和されることがあるじゃないですか。最初に難しいと聞いて遊んで、「あれ、そんなに難しくないじゃん」と思ったら、アップデートが入って簡単になったんだよ、とか。

――「あのボスをナーフしたのか、がっかりだ」。AUTOMATON読者からもよく聞くコメントです。

藤井氏:

(笑)アップデートが入る前のオリジナルを最初に遊んだ人たちって、難しい状態をクリアしたという誇りがあるわけじゃないですか。それを維持するのに、オプションで難易度を調整できるようにするというのはとても良い手法なんだなと。

――ちなみに、さまざまなメトロイドヴァニアをいろいろ研究して作られているというお話でした。そうした優れた作品を踏まえて作っているとして、本作じゃないと味わえない要素はありますか。

藤井氏:

それはたくさん用意できているんじゃないかなと思っています。僕で言うとやっぱりボスが大事だというところで、どのタイトルにも採用されているようなボスの攻撃を用意しつつ、ただそのまま取り入れるわけではなくて、本作の特徴である2Dと3Dを連動させた演出を活かしたものになっています。それは攻撃のエフェクトはもちろん、ギミックにもです。

2Dと3Dが演出だけではなくて、ゲーム性にも関わってきます。だから画面をよく見ないといけないんですが、そこで何か攻略のヒントや驚きとかをお届けできるのが本作ならではの部分かなと思っています。あと、もちろん見たことのない攻撃や動き、倒し方をするボスもいますので、そういったところも楽しみにしていてほしいです。

『クロノスクリプト』ライクなフォロワーが生まれるようなゲームを目指したい

――本作でユーザーに届けたい体験はどんなものでしょうか。

南場氏:

メトロイドヴァニア+と謳っていますが、まずは基本的にメトロイドヴァニアとしてしっかり遊べることをまず最優先に考えていて、ゲームとして面白いものをお届けしたいです。難易度や探索面でメトロイドヴァニアとして楽しめるものをお届けしてから、その「+」の中で自分たちのできること、手書き風のアートスタイルや2Dと3Dの融合、我々の新しいアイデアやシナリオ、オリジナリティを味わってほしいですね。

藤井氏:

メトロイドヴァニアとして、ボスも探索、世界観も物語も新しい体験を届けたいですね。我々としては、アイデアを思いついて、早く形にしないと誰かに取られちゃうみたいな物は作らないようにしようと思っています。僕らが作るのは、僕らが作らなかったら10年、20年、100年先でも作らないゲームにしようと決めています。なので、僕らしか提供できないであろう体験を届けたいなと思います。

――プロデューサーの山本さん的にユーザーに届けたい体験はありますか。

山本氏:

僕はクリエイティブとは別の視点で、せっかくおふたりのようなパフォーマンスの高いクリエイターと一緒にやっているので、おふたりが作ったものをできるだけ素のままで届けたいですね。世にある新しいもの、面白いものって最初から「これ絶対いけるから完成までやろうぜ」となるものは実は少なくて。悩みながら迷いながら、それでも一定の判断をしつつ形にしていくことを続けて完成したものだと思うんですよ。僕の役割は、その中でブレーキをできるだけ緩く踏むことです。

一同:

(笑)

山本氏:

ブレーキを踏まないとは言わないです(笑)ただ、藤井さんと南場さんというふたりのクリエイターが先導するデスクワークスさんの新しい作品を、なるべく劣化させずに届けるのが僕の役割だと思うので。だからふたりがここまでに語った届けたいものを、なるべくスピードを緩めないブレーキの踏み方で、できるだけそのまま世に出すのが、僕が届けたいことかなと。

藤井氏:

たしかにブレーキを“緩く”踏まれている感はありますね。「ダメ!」って言われるんじゃなく、気づいたらなんかちょっと遅くなっている。で、そこで気づくこともあって。

山本氏:

どうしても一心不乱に打ち込んでいくと、視界が狭くなる時があります。僕の立場として客観的にそういった気づきをそれとなくお伝えして。それでも絶対に嫌だと言われたことはもちろんやりません。そういったかたちの緩いブレーキのかけ方ですね。

藤井氏:

そういえば、以前山本さんからウィリアム・バロウズという作家の「カットアップ」という手法について教わったことがあったんです。これは、文章をハサミで切ってバラバラにして、それを組み合わせて新しく文章を作るという手法なんですが、本作のシナリオで活かされた部分がありまして。そういった、僕らがもっていないようなアイデアを、山本さんはもちろん集英社ゲームズさんだからいただけたことがたくさんあって、ゲームがさらに良くなっている印象です。

山本氏:

お届けしたい体験のさらに先の展開になりますけど、『クロノスクリプト』もフォロワーが現れるような作品になってほしいですね。手前味噌ですけど、僕が『立体忍者活劇 天誅』をプロデュースしたとき、まだ3Dのステルスゲームがなかったんですね。『勇者のくせになまいきだ。』のときも、設定として勇者と魔王を逆転させたコンテンツはほとんどなくて、以降は同様の設定を取り入れた作品が増えた印象があります。

――勇者と魔王を逆転させる設定、増えましたね。

山本氏:

フォロワーが生まれることって、クリエイターとしてはめちゃめちゃ嬉しいんですよ。だからこの『クロノスクリプト』が「クロノスクリプトライク」と呼ばれるようなものになればいいなって僕は思っています。ただ、これってベンチマークにしているゲームを勉強して、メトロイドヴァニアはこういうルールだから守っていく、それだけでは、たぶんフォロワーが生まれるような作品にはならないんですよ。でも、本作に関しては彼らが積み重ねているアイデアが、フォロワーを生み出す要因になっていく可能性があると思うので、このまま信念をもって開発を続けてほしいですね。

――『RPGタイム!~ライトの伝説~』もそうですが、デスクワークスさんのゲームはフォロワー……いわゆる類似ゲームを作るのが難しいですよね……。

藤井氏:

良いのか悪いのか……。

一同:

(笑)

藤井氏:

でも、やっぱり誰もやらないとかやりたくないとか、そういうところは意識していますね。やっぱりみんなでやるところに行っても、技術力とかがトップクラスにあるというわけではないので勝ち上がることが難しいんですよ。でも常にもっと上手くゲームを作りたいと思っているので、そこを何とか工夫でカバーして、面白い歪みを作れるように挑戦しています。

南場氏:

それがデスクワークスのいつものパターンですね。

――今後制作がまだまだ続くかと思います。本作を待つユーザーにメッセージをお願いします。

山本氏:

まだまだ開発途中で、一般的な感覚だとまだアルファ段階、一通りのリソースが入ったぐらいなので、ここから実際のゲームバランスや演出、シナリオを盛り込むのを頑張っていきます。これが形になったとき、今よりもさらに上のコンテンツになれるんじゃないかと思っています。今回の初報からまた水面下に潜る期間になり、さらなる新情報をお届けできるのは少し先になるかもしれませんが、公式SNSなどでは開発のこぼれ話なども投稿できればなと思っていますので、引き続き注目していただけると嬉しいです。

藤井氏:

今も新しい体験を届けるために頑張っていますが、今回用意したティザー映像以外のところでもいろいろ準備しております。ぜひ次の情報をお待ちください。あと、ぜひフィードバックなどいただけましたらというところで、皆さんと一緒に良いメトロイドヴァニアを作れたらと思いますので、よろしくお願いします。

――ありがとうございました。

『Chronoscript: The Endless End』は、PS5/PC(Steam)向けに発売予定。

[執筆・編集:Koutaro Sato]

[聞き手・編集:Ayuo Kawase]

©SHUEISHA/SHUEISHA GAMES, Developed by DeskWorks

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。