大波乱起こしたゲーム『Anthem』の元開発者いわく、当時『Destiny』や『ボーダーランズ』は“名前を出すのもタブー状態”だった。「独自性」にこだわり、混迷きわめた開発

『Anthem』の元エグゼクティブプロデューサー・Mark Darrah氏は、本作が失敗の道を辿ることとなった経緯を語った。

2026年1月12日にサービス終了予定の『Anthem』について、元エグゼクティブプロデューサーのMark Darrah氏は自身のYouTubeチャンネルに動画を投稿。本作が失敗の道を辿ることとなった経緯を詳細に語っている。

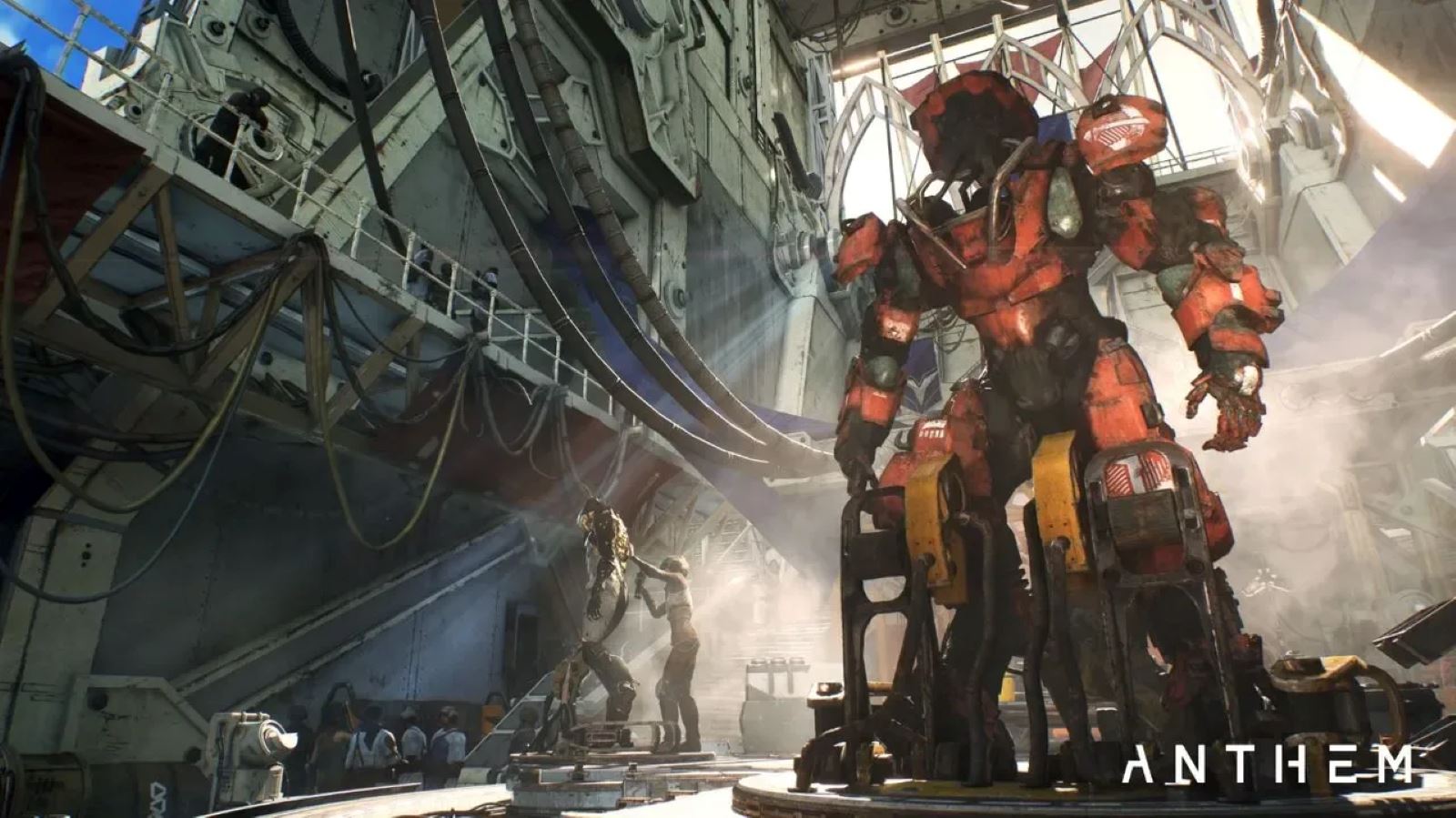

『Anthem』は、Electronic Arts傘下のBioWareが手がけ2019年2月に発売されたハック&スラッシュ型のオンラインアクションRPGだ。本作の舞台となる世界では、怪物が蔓延り、人々が要塞化した都市で暮らすことを強いられていた。プレイヤーはジャベリンとよばれるエグゾスーツ(パワードスーツ)を身に着けたフリーランサーとして、広大な大地で戦いを繰り広げる。本作には性能の異なる4種類のジャベリンが登場。また最大3人での協力プレイにも対応している。

本作は2019年に大きな期待を背負ってリリースされたものの、頻発する不具合やハクスラ・アクションRPGとして嚙み合わないゲームデザインが指摘され、ユーザーから大きな批判を浴びることに。これを受けて、BioWareは本作の再開発プロジェクト「Anthem NEXT」を打ち出して再起を試みるものの、同プロジェクトは2021年2月に中止が決定(関連記事)。その後はアップデートや新コンテンツは提供されないながらもゲームサービス自体は継続していたが、2026年1月12日をもってサービス終了を迎えることが先日発表された(関連記事)。

そんな本作について、元BioWareのゲームプロデューサーMark Darrah氏が8月6日に1本の動画を投稿。Darrah氏は同スタジオに23年間在籍していた人物で、主に『Dragon Age』シリーズを率いてきた。当時開発難航が続いていた『Anthem』の発売を間に合わせるべく、『Anthem』の開発終盤でエグゼクティブ・プロデューサーを担当していた。そんな同氏が今回投じた動画のタイトルは「What Really Happened to Anthem? (Part 1 2011 – 2017)」。同氏はチームの中心で指揮をとっていた時期もある立場として、最終的には責任は自分にあるとしつつ、開発チームでは当時何が起き、何が原因となって本作が失敗へと向かったのかを紐解いている。

独自性を追及しすぎた

Darrah氏は本作の開発における問題の1つとして、チーム内の統率がとれていなかったことを挙げた。なかでも、BioWareのゼネラル・マネージャーとして当時スタジオ全体を指揮する立場であったCasey Hudson氏が2014年にチームを離れたことは、チームがまとまるうえで大きな影響を与えたようだ(関連記事)。Hudson氏は、Darrah氏とはかなり違う指揮のとり方をしていたそうで、非常に強い中央集権的なスタイルでリーダーシップを発揮していたため、同氏の退職をきっかけにチームは迷走状態へと陥ってしまったのだという。

ちなみに、Hudson氏はその後2017年にもう一度BioWareに復帰している。Darrah氏はこのことについて当時何も知らされていなかったとして、「なんだか屈辱的だ(kind of insulting)」とする胸の内を明かしている。

なおこの時期、奇妙なことに、プロジェクトでは『Destiny』をはじめとする他社の競合作品の名前を出すことがはばかられていた状況があったのだという。『Destiny』はBungieが手がけた人気MMOシューターで、SFチックな世界観やマルチプレイ型のゲームプレイについて『Anthem』とも類似。業界においても、発売前から『Anthem』は『Destiny』の対抗馬といった期待も寄せられていた(関連記事)。

ただ『Anthem』を制作する過程では『Destiny』や『Borderlands(ボーダーランズ)』などに似た要素が生まれていたのにも関わらず、それらの作品を例示するようなディレクションを避けているように見えたそうだ。しかしかといって明確なビジョンはなく、完成したゲームは結局『Destiny』や『Borderlands』、そしてほかのルートシューターに似た作品になってしまったとのこと。ジャンルやコンセプトが近いライバル作品と違った独自性を目指すあまり、先行作品を見習えたはずのゲームの基礎部分の構築が非効率的に進められてしまった可能性があるのだろう。完全に白紙で始めるよりも、まずは理解している場所から始め、そこに独自のひねりを加えるほうが良いのだとDarrah氏は結論づけている。

情報統制のデメリット

ところで、開発チームが常態的に陥っていた「秘密主義」も作品の方向性を定めるうえで弊害となったようだ。PowerPointはパスワードで保護され、資料が入ったドライブは封鎖。会議の招待リストも厳しく制限されていたとのこと。こうした措置は、チームが小さいうちは「何か新しい特別なことをしている」といった感覚をメンバーに与えていたものの、規模が拡大してからはサイロ化、すなわちチーム内が分断されることで連携が上手くとれない事態へと繋がってしまったそうだ。それぞれのチームメンバーが作品の全体像を捉えることができず、自分の担当と全体的な目標との整合性を図ることが難しくなってしまったのだという。

Darrah氏個人としては、より多くの人が意思決定に関わることでより良い結論へ達することができると考えているようで、過度な情報統制を好んでいない模様。外部への情報漏洩のリスクを避けるほか、業績やスタッフの進退に大きく関わる重要な情報を管理下に置きたいといったケースはあるものの、当時の状況は度を越していたと振り返っている。2014年から2016年にかけてはこうした傾向が顕著になっていたそうだ。

裏付けのない数字

ちなみに、Darrah氏は『Anthem』の開発によって得られた学びとして、ジャベリンの数に関する逸話なども紹介している。本作の開発初期では元々、軽・中・重の3つのタイプにそれぞれ2種類ずつという想定で、計6体のジャベリンを実装する計画だったという。しかし、実際にはほとんど根拠のない数字であったようだ。この計画は2017年初頭時点で親会社Electronic Artsの経営陣にも報告されることとなったが、異なるゲームプレイを有したジャベリンを6種類も作るということは、当時の開発チームには難しかったという。結果的にジャベリンの数を4体に減らすことを提案しなければならなくなり、このことについて経営陣からは「壊滅的な失敗(catastrophic failure)」と見なされてしまったそうだ。Darrah氏はこうした経験から、将来何かの理由で数字を変更しなければならなくなった場合に“武器”として用いられることを避けるため、裏付けのない数字を経営陣やユーザーに共有することは避けるべきだとの教訓を示した。

今回、『Anthem』の開発現場におけるさまざまな問題点が洗い出され、同氏の口から反省とともに明かされた。なお本作に関しては、2019年に海外メディアKotakuがBioWareの当時の従業員および元従業員による証言をもとにしたレポートを公開(関連記事)。マネジメントの失敗と優柔不断さや、『Destiny』『The Division』などの過去事例から学んだとは思えない不完全な仕様などが伝えられていた。

今回の動画におけるDarrah氏の証言もそうした内容と一致しているだろう。ただ動画ではHudson氏の開発体制への批判なども示されたものの、いずれもあくまでDarrah氏個人の見解である点には留意したい。

なお、今回投稿された動画には「Part 1」とあることからも、シリーズとして『Anthem』にまつわる一連の出来事を振り返っていくようだ。なお『Anthem』については先述したとおり2026年1月12日をもってサービス終了予定。作品が幕を閉じるタイミングにあわせて、当時を振り返る意図もあるのだろう。批判を浴びた発売直後の状況や、中止となった「Anthem NEXT」について詳しく語られるかどうかも注目される。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。