「脳トレゲーム」の効果を示す研究結果。10週間の脳トレが、脳の一部で“老化10年分”を打ち消す可能性

いわゆる脳トレにあたるゲームをプレイすることにより、老化した脳の一部の機能が改善しうる可能性を示す研究結果が新たに発表された。

脳の認知機能トレーニングが「脳トレ」という言葉として一般化してから約20年。その効果のほどについては、科学的根拠に乏しいとして疑問視する声もあった。ところが今回、いわゆる脳トレと呼ばれるゲームをプレイすることにより、老化した脳の一部の機能が改善しうる可能性を示す研究結果が新たに発表された。海外メディアEurogamerが報じている。

アメリカの企業Posit Science CorporationのMouna Attarha氏を筆頭とする研究チームは10月13日、ゲームに関する学際的ジャーナル「JMIR Serious Games」に、論文「Effects of Computerized Cognitive Training on Vesicular Acetylcholine Transporter Levels using [18F]Fluoroethoxybenzovesamicol Positron Emission Tomography in Healthy Older Adults: Results from the Improving Neurological Health in Aging via Neuroplasticity-based Computerized Exercise (INHANCE) Randomized Clinical Trial([18F]フルオロエトキシベンゾベサミコール陽電子放出断層撮影で測定した、健康な高齢者におけるコンピュータ認知トレーニングの小胞アセチルコリントランスポーターレベルへの効果:INHANCE(神経可塑性ベースのコンピュータ運動を通じた高齢化における神経学的健康の改善)ランダム化臨床試験の結果)」を発表した。

とんでもなく長いタイトルだが、簡単に言えば健康な高齢者を集めて脳トレをしてもらい、その効果のほどを陽電子放出断層撮影、つまりがん検査に用いられることもあるPETで撮影して確かめたということだ。その結果、10週間の脳トレにより、約10年分の認知機能低下を相殺できる可能性が示されたという。

実験に参加した高齢者は92名。参加者の平均年齢は71.9歳で、平均教育年数は16.5年。参加者の約3分の2にあたる61名が女性、約96%にあたる88名が白人だった。研究チームはPosit Science Corporationとカナダのマギル大学の研究者から構成されており、参加者はマギル大学の近辺でテレビ・ラジオ・チラシなどを通じて募集されたために、人種的な偏りが生じたのであろう。

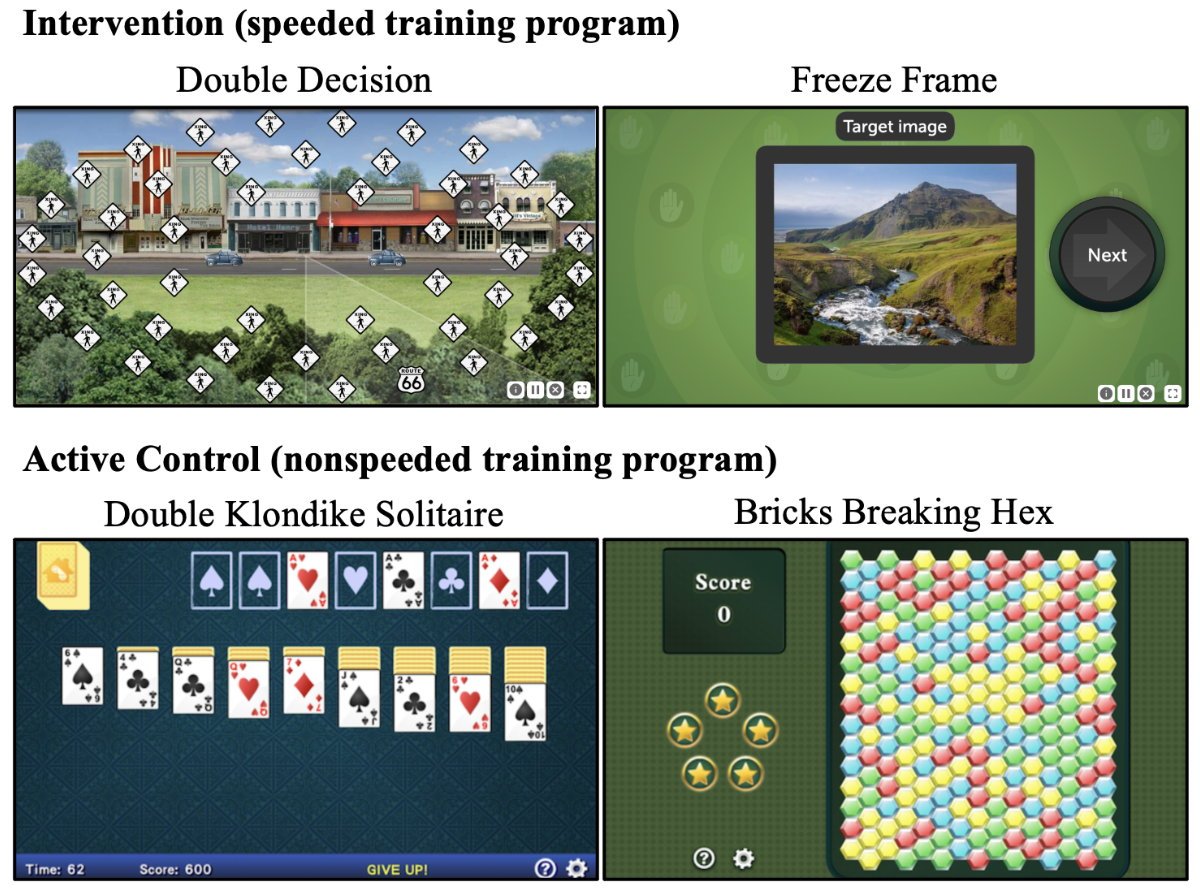

参加者は2つのグループに分けられ、自身がグループ分けされているとは知らずに実験をおこなった。片方のグループがプレイしたのは、瞬時の認識と判断を要求されるゲーム、いわゆる脳トレと呼ばれるようなゲームである。もう片方のグループがプレイしたのは娯楽目的の速度を求められないゲーム、つまりソリティアのようなゲームだ。

脳トレゲームとして採用されたのは、Posit Science Corporationが開発した『Double Decision』と『Freeze Frame』の2つである。『Double Decision』は、風景写真のランダムな位置に現れる自動車の形と道路標識の位置を瞬時に記憶し、回答するというものだ。レベルが上がれば上がるほど記憶するための時間が短くなり、背景は見分けにくいものになっていく。対して『Freeze Frame』は、最初にお題となる画像を記憶し、次々と現れる画像がお題と違う場合はボタンを押し、お題と一致する場合だけ押さないというもの。回答には制限時間があるほか、レベルが上がるとお題によく似た画像が増えていく。どちらも、短い時間内で記憶や判断が求められるゲームとなっている。

一方、娯楽目的のゲームとしては『Double Klondike Solitaire』と『Bricks Breaking Hex』がプレイされた。それぞれソリティアゲームをトランプ2セットでおこなうものと、六角形のブロックのうち多く連なっているものを押すと消えるというもの。どちらも瞬時の記憶や判断を求められるようなことはなく、先読みや戦略性を求められるタイプのゲームだ。

参加者はそれぞれの自宅で10週間にわたり、プログラムに基づいて合計35時間ゲームをプレイした。平均して1日あたりゲームを30分プレイした計算になる。参加者92名の中で、最後まできちんとゲームをプレイしたのは82名。実験の前後にPETによる撮影がおこなわれ、それぞれのグループの参加者の脳にどのような変化が生じているかが測定された。

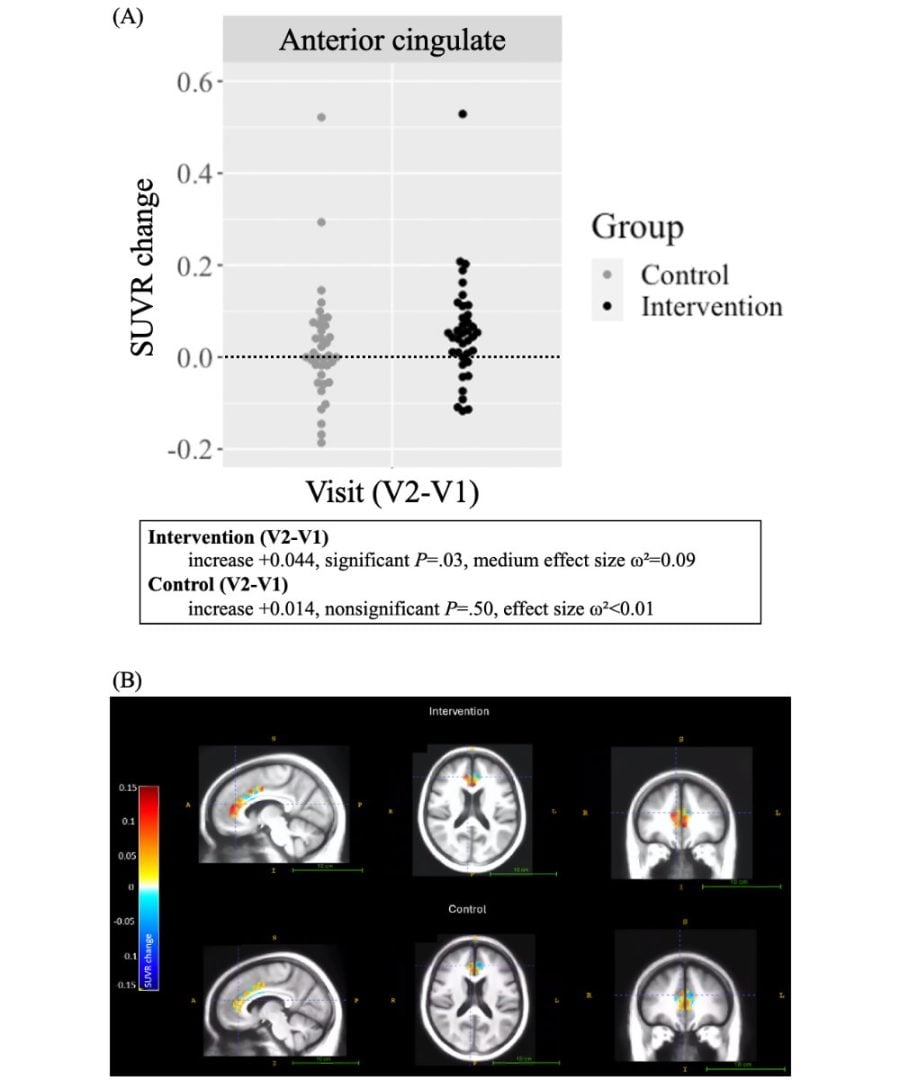

PET撮影に用いられたのが[18F]フルオロエトキシベンゾベサミコール(FEOBV)である。フッ素-18という放射性同位体で標識をつけた物質で、小胞アセチルコリントランスポーターに選択的に結合する。そしてこの物質を辿れば、神経伝達物質としてアセチルコリンを用いる脳内のコリン作動性神経のシナプス終末の分布を可視化することができる。測定の結果、脳トレゲームをプレイしたグループだけに、前帯状皮質において2.3%という有意なFEOBV結合の増加が見られたとのこと。

ちなみに今回用いられた指標は、老化に従い通常10年に2.5%ほど減少していくという。つまり、加齢による機能低下が起こりやすい脳領域で、10週間の脳トレで指標上は老化約10年分を打ち消しうる可能性が示されたかたちだ。

いわゆる脳トレゲームの効果について確かめた実験は過去にも存在する。たとえば、2012年に発表された「Brain Training Game Improves Executive Functions and Processing Speed in the Elderly: A Randomized Controlled Trial(脳トレゲームは高齢者の実行機能と処理速度を向上させる:ランダム化比較試験)」などがそうだが、こちらでは効果の測定に認知機能テストを用いている。

今回の実験は、脳の神経細胞のうちコリン作動性神経に着目してFEOBV結合を指標として用い、脳トレゲームの効果が示唆された点が特徴と言える。またFEOBV結合を調査する同条件の研究として、これまでで最大規模であるという。一方で参加者の人種の偏りなどの課題も説明されたほか、認知症の進行の予測が可能かどうか、また“脳トレ”によって軽度認知症(MCI)からの進行を遅らせられるかどうかといった将来の研究への展望も伝えられた。ゲームによるいわゆるボケ防止効果の有無についてはこれまでにも注目されてきたトピックであり、今後の研究も注目されるところだろう。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。