運営型アクションRPG戦国時代、新作『トライブナイン』は「ストーリー」で差別化を図る。ディレクターが目指すのは「連載少年漫画」的アプローチ

『トライブナイン』ディレクターを務めるアカツキゲームス副島保孝氏にインタビューを実施した。目指すのは「連載少年漫画」的アプローチ。

アカツキゲームスは2025年2月20日に、『トライブナイン(TRIBE NINE)』を配信予定だ。対応プラットフォームは、PC(Steam)/iOS/Android。本稿執筆時点で、事前登録受付がiOS/Android向けにおこなわれている。

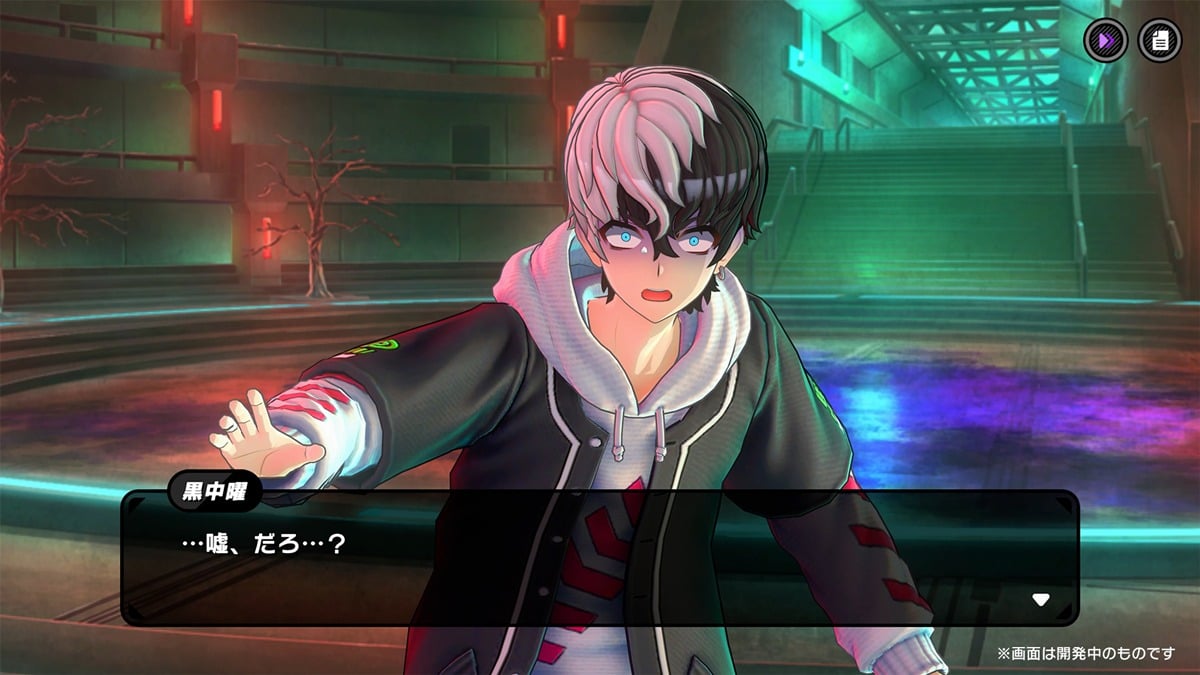

本作は理不尽都市アクションと銘打たれた基本プレイ無料ゲームだ。『ダンガンロンパ』シリーズを手がけた小高和剛氏率いるトゥーキョーゲームスとアカツキゲームスの共同プロジェクトとして開発中。トゥーキョーゲームスが原案・音楽・キャラクターデザインを担当しており、アカツキゲームスが企画・開発・運営を担当する。

弊誌では、本作のディレクターを務めるアカツキゲームス副島保孝氏にインタビューを実施した。今回は『トライブナイン』開発の経緯と、リリースに向けた意気込みを、記事2本にわけてお届けする。

――自己紹介をお願いします。

副島保孝(以下、副島)氏:

『トライブナイン』でディレクターを担当している副島保孝と申します。ゲーム業界歴は12年ほどで、おもに企画職としてソーシャルゲームを作り続けてきています。黎明期のいわゆる“ポチポチゲー”から始まって、ネイティブアプリや3Dゲームのプロジェクトに携わりました。時代とともに作るものが変わっていく中で、今は歴戦のコンソールゲーム開発出身の仲間や多くの若手メンバーに囲まれてトライブナインを開発しています。

僕は『トライブナイン』チームのディレクターですが、大体3年前、開発が進んでいた中で途中参加するかたちで加わりました。自分の立場としてはこれから遊んでいただくことになるプレイヤーの皆さんが、どういったものを潜在的に求めているのかを考えて、実現方法を提示する。それが僕のおもな役割だと考えています。

――これまでいろいろなキャリアを積まれてきた副島さまは、自身がどういった強みをもつディレクターだとお考えでしょうか。

副島氏:

弱点を見つけて補強することで、チームを導くのが自分の得意分野だと思います。今回の『トライブナイン』は、アカツキゲームスが初めて3Dでオリジナルゲームを作るべくして企画が立ち上がりました。ただ、僕がチームに参加した段階では、補強すべき伸びしろがいくつもあったんです。そこで企画や体制の観点で、こういう方法で強化していきましょう、ということを提案してチームを導き、仲間を集めるところからスタートしました。

ゲーム的に言うなら、率先して敵にダメージを与えてチームに寄与するアタッカーではなく、臨機応変に動きながらチームを勝利に導く指揮官としてなら、自分の能力を発揮できるかなと思っています。基本的には仲間に助けられてここまで来ていますね(笑)

ストーリー上の問題解決をすべてのプレイヤーの目的に

――『トライブナイン』はどういったゲームで、どういうゲーム体験の提供をめざしているのでしょうか。

副島氏:

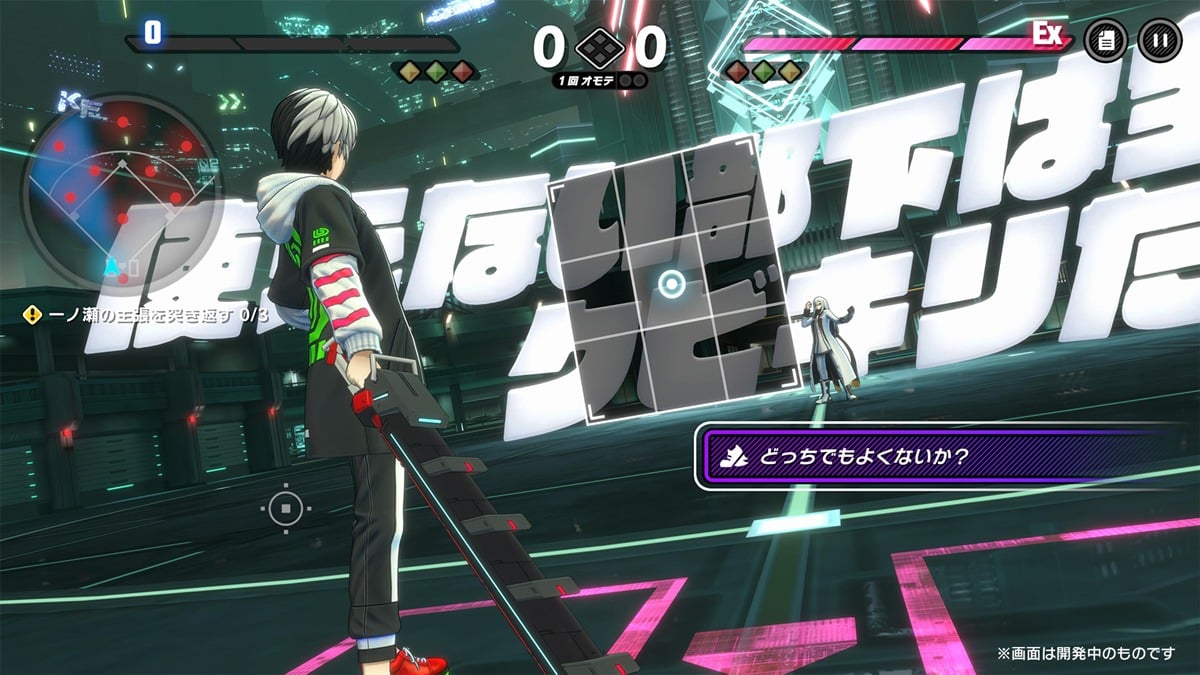

端的に言うと、少年少女がさまざまな手段で理不尽をやっつけるゲームです。ストーリー上の問題を解決しながら物語を前に進めることが、すべてのプレイヤーの目標になってほしいと考えていて、その問題解決を軸にゲーム体験とストーリー体験を組み立てています。

『トライブナイン』はソーシャルゲームなので、構造上、プレイヤーがキャラクターと長い時間をかけて接し、育成を行うことになります。プレイヤーが、なぜ長い時間をかけて自分のキャラクターを強くしなければならないのか、と考えたときに、その理由をストーリーと別軸で提示するのではなく、あくまでストーリー上のボスを倒すため、という目的に統一したいと当初から考えていました。

この考えには体験としての狙いがあって、バトルが簡単だと、たとえばストーリーのクライマックスで強敵と対峙したときに「いやいや、こいつを倒して黙らせたら良くない?なんでみんなそんなに焦っているの?」といったことを、プレイヤーの心理として心のどこかで考えてしまうと思うんです。なので、本作ではストーリー上で主人公たちが直面する状況の厳しさをバトルでも感じられるようにして、バトルもストーリーを楽しむ過程の中に組み込んでいます。少年少女が悩んだり、あるいは議論したりして問題の解決へと向かう姿に納得感をもってもらい、本作ならではのトリッキーな展開や残酷な真相を楽しんでいただきたいと思っています。

――今のトレンドに合わせて高難度ゲームにしたわけではなく、あくまでストーリーの達成感を味わわせるための難しさなんですね。

副島氏:

そうですね。トゥーキョーゲームスさんとタッグを組んで、原案を考えていただいたとなると、プレイヤーの皆さんはストーリー体験にこそ期待されると思うんです。その期待を裏切ってしまうのが一番良くないと思っていたので、ちゃんとその世界に没入できるゲーム体験にすることが、本作の開発で一番意識した根っこの部分ですね。

――『トライブナイン』はマルチメディアプロジェクトとしてアニメも展開しています。ゲームプレイにあたってアニメを見ていないと遊びにくいといった声もありますが、どうお考えでしょうか。

副島氏:

基本的にアニメ未視聴でプレイいただいて問題ない……、と言いたいのですが、本音を言うと、ゲームの世界観設定上も、じつはアニメ本編が重要な要素を担っているので、機会があればぜひご視聴いただけると嬉しいなと思っています。もちろん、多くの人に楽しんでいただけるように、アニメを一切観ていなくてもちゃんとゲームのストーリーを理解できるように作っています。ただ、アニメを観た後だと、ゲームを始めたときの印象が180度ガラッと変わるような作りにもなっています。

――ゲームだけでも楽しめるけれど、『トライブナイン』の世界観をたっぷり堪能して、喜びや驚きを感じたいならアニメも見た方が良いと。

副島氏:

そうですね。あえてゲームとアニメで変えている部分もありますので、ゲームのストーリーをより深く楽しむうえで、アニメも視聴いただくのがおすすめです。

『トライブナイン』は少年漫画誌のような楽しみを目指している

――現在、運営型×アクションゲームというタイトルが、特に中国産のゲームが非常に強い時代になっているかと思います。そんな中で、『トライブナイン』を遊ぶ動機となる、アピールポイントは何なのでしょうか。

副島氏:

前提として、現在のゲーム市場で国産タイトルが生き残っていくのは簡単ではない状況にあると思います。この点については多くのゲーム開発者が実感していて、苦心されていることだと思うんですよね。海外、特に仰ったとおり中国産の大型タイトルの技術躍進が目覚ましいですし、一方でインディーゲーム界隈も隆盛がすごくて、強い作家性や尖ったゲーム性を持ったタイトルがどんどん増えて充実してきています。僕自身、いちゲームプレイヤーとしては幸せなことですが、ゲーム開発に従事する当事者としては本当に困ったぞ、といった感じでして。

――なるほど。

副島氏:

漠然と「良いものを作ろう」だけではダメだなと思っていて。そんな中で、アカツキゲームスしか提供できない価値ってなんだろう、自分たちにしか作れないゲームってなんだろうと考えたんです。考え抜いた末に、『トライブナイン』は、ある種、日本の少年漫画雑誌みたいな付き合い方ができるゲームになりました。それは僕らにしかできなくて、僕らが安定して提供できるところかなと思いました。

どんどん物語の続きが配信されて、その内容が期待に応えてくれるもので、安定した定期的な楽しみになっていく。それでまた、次にどんな展開が配信されるのかを楽しみにしていただくという、素直な循環を『トライブナイン』では大事にしたいと思っています。プレイヤーの皆さんは、アップデートで新しい機能やコンテンツが次々と追加されていくことを期待してくださると思います。ただ、ゲーム内のアクティビティが膨大になっていくこと以上に、新章の開幕を純粋に楽しみにしてもらえるゲームにしていきたいなと思っています。もちろん、プレイヤーの皆さんに満足していただくためには、ゲームそのものの充実も大切なので、アップデートについてもしっかりと行っていきます。そのあたりもお楽しみいただけるようにしたいですね。

――少年漫画雑誌的に展開していくと。ストーリーは、ドラマがありつつわかりやすく、ということを意識されているんでしょうか。

副島氏:

そうですね、「わかりやすさ」と「ドラマを描く上で求められる緻密さ」、それらを描く上での「文字量」のバランスは意識しました。ちょっと適切な言葉が選べないんですが、最近のゲームはプレイヤーがシナリオから読み解かなければならない情報が膨大で難解な気がしていて……(笑)

――わかります。それが良さではありつつ、内容によってはくどさも感じます。

副島氏:

『トライブナイン』もキャラクター同士のやり取り自体は多いのですが、キャラクターを描くための物語としては、わかりやすさやテンポ感にはかなりこだわって最適化しています。嬉しかったのが、ベータテスト期間中、普段はストーリーをスキップしているというプレイヤーさんが、「『トライブナイン』を遊んでいるときはストーリーを読んだ」とおっしゃっていたことです。わかりやすく盛り上がるストーリーを意識しているので、ストーリーを飛ばしがちな方にも楽しんでいただけたのは嬉しかったですね。『トライブナイン』のストーリーは章単位で各エピソードが完結するので、その読みやすさが評価いただけたポイントなのかなと思います。

――少年漫画雑誌の連載のようなテイストでストーリー体験をお届けされるということですが、それを踏まえて、プレイヤーはどういった遊び方をすると想定されていますか。

副島氏:

まず『トライブナイン』を好きになってくださったプレイヤーさんには、毎日ちゃんとやることや、満足度の高い体験を提供したいと考えています。実際、リリースに向けてその用意は進めています。ただ、そうした日常的に楽しめるベースはありながらも、アップデートで追加された新章を最後までプレイし終えたら、一旦『トライブナイン』を離れて別のゲームを遊ばれるのも仕方ないと思っています。それでまた新章が追加されたら『トライブナイン』に戻って来ていただくという遊び方、付き合い方を、『トライブナイン』ではなるべく肯定したいと思っています。

運営ゲームである以上、どうしても波はあると思うんです。今の時代、いろいろな娯楽がある中で、皆さんの可処分時間も限られてくるじゃないですか。皆さんの日常にゆるく寄り添えるようなものになれたらいいな、と。

遊び方との向き合い

―― たしかに『トライブナイン』は面白いですが、このアクションを毎日プレイするのはなかなかハードな気がしています。プレイサイクルはどのようになるのでしょうか。

副島氏:

ひとつのエピソード(章)は、早ければ大体2日から3日で攻略できるように作っています。そこから先はある種のアディショナルタイムですね。開発チーム内ではファームと呼んでいるのですが、キャラクターたちのビルドアップを進めるための時間になっています。そして、アップデートで難易度の上がった新章が追加されるのですが、そのタイミングでプレイヤー間の育成度合いの差を緩和する予定です。なので、後からゲームを始めた方も、最新章に追いつきやすくなっていると思います。

本作には、「はなまるシール」というアイテムがあって、それがレベル上限など、キャラクターの強さに関係しています。「はなまるシール」は運営からも付与できる仕組みになっていて、ある程度運営側でバランス調整が行えるんですよ。レベル上限開放などにかかる時間を状況に合わせて調整できるので、新章が開幕したタイミングで初めてプレイされた方でも、進度の早いほかのプレイヤーさんに追い付きやすくなっています。ちょっとプレイをお休みした人も、安心して戻ってこれるようなかたちですね。

――ちなみに、デイリーミッションはどれくらいの時間で完了する想定でしょうか。

副島氏:

いわゆるデイリーミッションは、「支援契約」という要素に関わるもののみで、これは比較的短い時間でクリアできます。支援契約はバトルパスのような要素で、デイリーやウィークリー、シーズンごとのミッションをこなすことで契約レベルが上昇して、報酬がもらえるものですね。

デイリーミッションに関連する部分として、開発チーム内でも議論を重ねていたのが時間経過で回復するスタミナ要素です。一時期はデイリーミッションに挑戦する際にスタミナを消費するかたちも検討していたのですが、可処分時間が限られる昨今において「遊ぶための待ち時間」が発生する仕組みがあると「このタイミングで遊ばないと損をする」みたいな体感になってしまうと思っています。

それも踏まえて、本作ではスタミナ要素を採用せず、プレイヤーの皆さんのライフスタイルに合わせて遊んでいただけるようにしています。必ずしも日々長い時間プレイせずとも、損は生まれない設計を目指しています。

――いろいろなゲームをかけもちしている身としては、デイリーが短いのはありがたいですね。

副島氏:

そうですよね。僕自身も結構やっていて、3つとかになるとちょっとキツいなと思っています(笑)

――ただ、『トライブナイン』自体をサブゲーム適性が高いものにするのも、それはそれで軸がぶれてしまう印象です。

副島氏:

メインとサブ、みたいな考えかたをプレイヤーの皆さんに求めてしまうと、逆に面倒になってしまう気がしています。他社タイトルになりますが、『Apex Legends』はスプリットが切り替わったときに一定期間ガッとプレイして、そこからまた離れて、スプリットが新しくなったときに戻るという循環があると思うんです。ゲームから離れる期間があっても、更新が入った直後は高い熱量でプレイしてもらえると思うんですよ。今のゲームのあり方としては、そちらの方がプレイヤーの生活リズムに対して優しいんじゃないかなと考えています。

方向性の違う「チャレンジ」から、「がむしゃら」に同じ方向へ向かい始めたチーム

――『トライブナイン』プロジェクトに副島さまは途中から加わったということですが、入る前はどういう状態で、加わった後はどう変化していったのでしょうか。

副島氏:

『トライブナイン』は僕が参加する前、かなり早い段階から、3DのアクションRPGにすることは決まっていたんです。参加した当時は、初めて内製の3Dタイトルを作るということで、技術選定に四苦八苦していました。あとはアニメの放送直前だったことも重なって、チーム全体が結構バタバタしていました。

チームの状況としても、元々アカツキゲームス内で牽引してくれているメンバーと、新たに合流した、いろいろなキャリアをもったメンバーが合流した直後の状態で、サラダボウルみたいになっていたんです。僕目線では「挑戦するぞ、やるぞ!」という気持ちが結構前のめりになっていて、いろいろ噛み合っていないように見えました。特に、当時は作品の肝と言える”野球に似た決闘手段”である「XB」の要素がゲームにはありませんでした。シンプルにバットを持って敵をやっつけていくような、結構プリミティブなゲームを作ろうとしていたんです。ただ、こういうことは僕が見てきた開発現場ではよく見かけた光景で、新規タイトルの立ち上げは毎回そうなるよね、とも思いました。

というのも、0から1で新しいものを作るときって、それぞれにやりたいことがあるんですよ。チームに参加するスタッフの分だけ夢があるんですけど、プロジェクトはひとつしかありません。10人で10個の夢を叶えようとしたらディスカッションが複雑化して、「俺たちって何をやりたかったんだっけ?」みたいなねじれが生まれがちだと思うんです。

僕がチームに加わって最初に感じたのが、まさにそれでした。チームとして『トライブナイン』を作ろうとしているのか、それともまったく違うオリジナルの3DアクションRPGを作ろうとしているのか、そこが揺れていると思ったんです。チームのみんなそれぞれが、異なる方角に向かって前進しようとしていたので。

なので、僕が合流して最初に行ったのは、「このチームは『トライブナイン』を作るんだ」という共通認識を固めることでした。『トライブナイン』なら野球は必須にしましょう。みたいな感じで舵取りを進めていきました。ポテンシャルの高いメンバーが集まっていたので、どの川を渡るべきかが決まったなら、あとはみんなで船を漕ぐぞ、と今日までがむしゃらに全力疾走してきています。

――みんなが入れたいものを入れようとして、ゲームとしてぶれがあったところに一本の軸を通したわけですね。

副島氏:

そうですね。アクションRPGと言っても、みんなが思い描くアクションRPGって結構違っていて。その当時は、流行っているゲームを作りたいのか、それともまったく違う何かを作りたいのかが決まっていなかったんですよね。その結果、チームのメンバーそれぞれが向いている方向も違っていたんです。

――そこで「俺がまとめ役になる、決定権をもつ人間になる」と入っていったのが副島さまだったと。

副島氏:

チームの進むべき道を決めて、チーム全体を取りまとめる人材が必要とされていて、そこに僕が入りました。

――副島さまが後からチームに参加してプロジェクトを引っ張ることになって、どんどん進めていくことができましたか。それとも反発などもあったのでしょうか。

副島氏:

みんな付いてきてくれた感じですね(笑)チームを引っ張ることについては、自分自身これまでにたくさんの失敗をしてきたので、そこから学んできたことを活かしています。そのひとつとして、今回はチームと関わっていくうえで動画を作ってメンバーに披露するようにしています。たとえば、ベータテスト前に公開されたシナガワ篇のトレーラーや1stゲームトレーラーは、僕がある程度動画編集して、このチームが目指す『トライブナイン』をはっきり示すようにしてきました。

開発期間中、じつはそうした動画を20~30本くらい作ってきたんですけど「この部分はこういう目的で作っています」というナレーションも自分で入れているんですよ。それを月に一度くらいのペースでチーム全体に公開し続けたら、スタッフ全員が「目指すべきもの」を改めて認識してくれて、僕の想像を遥かに超えるアウトプットをしてくれました。

――動画を介して自分のイメージを伝えていると。

副島氏:

ビジョンを言語化することも僕の仕事だと思っています。映像で見せつつ、こうしたいというビジョンを言葉でも共有していくわけです。人って素直なもので、各々のビジョンをぶつけあうと議論になりますけど、先に「これ」というものを見せると理解を示して協力してくれることが多いなと思います。『トライブナイン』には関わってくれているスタッフがたくさんいて、スタッフひとりひとりに想いや考えがあると思うんですが、ちゃんとプレゼンテーションをおこなえば、腕を組みながらも「うん、納得いかないけどやりたいことはわかる」と、すごく協力的になってくれることが多かったんです。説得できるだけの面白さがないといけないプレッシャーはありますけどね(笑)

「期待」に応えるため、若手とベテランスタッフが奮闘中

――副島さまから見た、開発チームにいるスタッフの特徴を教えてください。

副島氏:

『トライブナイン』のチームって比較的若い世代のスタッフが多いんです。その中で、メインでアウトプットしてくれるメンバーに20代がすごく多いんですね。プロジェクトのコアメンバーの中に何人か大ベテランがいて、その人たちがこういうときはこうすると良いよ、みたいに経験則で導くこともありますが、それ以上に若手スタッフの柔軟さや爆発力にものすごく助けられています。

本作はUnityで開発をしているんですが、ドット絵で描かれた探索パートは、プランナーがエディタを使って直接シーンを組み上げているんです。そのときに使うコンポーネントやアセットといった、部品となるデータをほかの開発スタッフに作ってもらいながら、できたものをプランナーがどんどん組み上げていくワークフローです。そのおかげで、動くものがすぐに形としてできあがって、アーティストのブラッシュアップやプログラム上の問題の検出が進めやすくなっています。

正直、結構負担は大きいと思うんですが、若手ということもあってか、自分の手でゲームを作っていく実感の方が勝っていて、すごく嬉しいみたいです。大変な状況でも、そういう風に楽しみながら開発を進められるのが『トライブナイン』チームの強みであり、すごく良いところだと思っています。

――プランナーで企画ができて、しかも実装までワンセットでできるのが普通となると、自分のキャリアにも価値がつくし、周りも助けになりそうです。

副島氏:

技術を獲得しながら、ちゃんとした面白さを作れるようになっていく成長の幅もすごいなぁと思っています。自分でスクリプトを書いたり、作っている最中にプログラマーにデバッグコマンドを作ってほしいとお願いしたり。あと、探索パートを担当しているリードゲームデザイナーと実装を担当しているプログラマーが社内の同期メンバーなんですが、そこの関係値も良くて。「もうちょっとこうしない?」みたいなやり取りを細かくしてくれているのはすごく良いですね。

――若手主体というと経験がないから不安と言われがちなところもありますが、そこは上手くカバーできているんでしょうか。

副島氏:

その点は特にバトルで発揮されていますね。3Dのアクションゲームはノウハウがない人にとっては作るのがかなり難しいんですが、『トライブナイン』チームは若手のスタッフが多く在籍するチームです。そんな中に、歴戦の戦場を歩いてきた熟練のスタッフもいます。それこそPS2全盛期の頃からアクションを作ってきて、レガシーなものを含めたノウハウをもっている人がエネミーとキャラクターを含めたバトルの全体を見てくれています。そうしたベテラン勢のおかげで、若手が伸び伸びと作れている部分も、もちろんあると思っています。

――ベテランと若い力が融合したおかげで、ひとつ高いレベルで挑戦的なことができていると。

副島氏:

そうです。僕やベテランの方は、肌感で「作れてもこれくらいだろう」みたいに限界を予想してしまうんです。『トライブナイン』は最初からかなりの開発物量が必要になることが分かっていました。普通は、コストを下げて数を作ろうという考えになりますが、若手が高品質で物量も用意できるアイデアを提案・実現してくれたおかげで、たくさん作りながらもひとつひとつの質を高めることができました。これはベテランと若手の力が融合して成し得たことですね。

――『トライブナイン』チーム内で共有している、モットーやキーワードがあれば教えて下さい。

副島氏:

メンバーとコミュニケーションを取るときに使っているワードが「期待」という言葉です。プレイヤーの皆さんが何を楽しみにしていて、それに対してどう応えるか、そういったことを話すときに「期待」という言葉をよく使っています。『トライブナイン』チームとして何が正しいかを議論するときは、プレイヤーの皆さんが心から期待してくれるかどうかを判断基準にしながら会話をしています。

『トライブナイン』の原案はトゥーキョーゲームスさんに協力いただいていて、世界観やアートといった原型のテイストがある以上、そこから期待されるストーリー体験というものが明確にあると考えています。今回はこのストーリー体験が一番大事だから、ここでがっかりさせてはいけない、というのは『トライブナイン』全体を通して重要視しているポイントです。そこから逆算するかたちで、期待に応えるには何が必要で何が必要ないのかを精査し、現状の『トライブナイン』を作り上げてきました。

現代の3Dアクションに期待されるもの、ソーシャルゲームとして期待されるものなど、皆さんが『トライブナイン』にもたれている期待に沿うゲーム体験を提供できるように、リリースに向けて取り組んでいます。

――ありがとうございました。

『トライブナイン(TRIBE NINE)』はPC(Steam)/iOS/Android向けに2025年2月20日配信予定。

明日公開予定のインタビュー後編では、過去2回おこなわれたベータテストの振り返りをお届けする。

[執筆・編集:Koutaro Sato]

[聞き手・編集・撮影:Ayuo Kawase]