『都市伝説解体センター』『グノーシア』は、なぜ売れた?両開発者が考える「今思うと重要だったこと」、そして成功後の世界

『都市伝説解体センター』と『グノーシア』、ふたつの作品の開発チームに話を訊くクロスインタビュー後編。

『都市伝説解体センター』『グノーシア』は、アドベンチャーゲームというジャンルの中で、スマッシュヒットを記録したタイトルだ。少人数開発であることを考えると、ロマンでありひとつのモデルケースになりえるだろう。そこには成功要因なるものがあるはず。

ということで、別記事に続いて、『グノーシア』開発スタジオ・プチデポットの川勝徹氏と、『都市伝説解体センター』開発チームの墓場文庫のハフハフ・おでーん氏、そして集英社ゲームズの林真理氏に話をうかがかった。売れた理由は何なのか、という難しめのテーマに正面から向き合っていただいた。

──両作には、多くのプレイヤーがいろんな感情をいだいていると思いますが、そういう反応を受けてどういう心境でしょうか。

墓場文庫 ハフハフ・おでーん氏(以下、ハフハフ・おでーん氏):

ポジティブでもネガティブでも、どちらの感想もありがたいです。何よりうれしいのは、普段の生活に支障をきたしているんじゃないかというくらい作品にのめり込んでいただいているような雰囲気の人までいてくださることで。そういう反応を見ると、作品を通して人の人生に多少関われたんだと思えて、光栄に思っています。

プチデポット 川勝徹氏(以下、川勝徹氏):

発売前に連絡したら、売れるのかすごく不安そうにしてましたよね。

ハフハフ・おでーん氏:

もうずっと、発売直後まで不安でした。不安なまま2年半か3年ぐらい開発してきて、川勝さんには去年のBitSummitやTGSのあとでも、もうずっと不安だと話していましたね。大丈夫だと言ってもらえるんですが、僕らは4人だけで作っているわけではなく、集英社ゲームズさんにも大きく関わってもらっています。

僕が集英社ゲームズさんとやり取りをしていることもあり、特にリリース前は関わっている人が多いことを目の当たりにして、気が気がでない状態でした。だからリリース後、結果が出たのはほっとする気持ちのほうが強くて、ちゃんと上手く行ってよかったと思っています。

集英社ゲームズ 林真理氏(以下、林真理氏):

正直に言うと、僕自身もほっとしている気持ちがあります。集英社ゲームズがそもそもまだ出来たばかりで、自分たちでもどのぐらいのパブリッシング能力があるのか把握しきれていない状態でした。なので『都市伝説解体センター』が広く受け入れられて本当にほっとしています。おでーんさんたちも4人ですが、集英社ゲームズも最初は4人で、体制を整えながら全部自分たちでやらなきゃいけなかった。今は人数も増えましたが、整えた体制でちゃんと売れるのか。販売にこぎつけられたけれど、その先でヒットするところまで持ち上げられるのか。手探りでやってきたからちょっとは不安な部分がありました。ゲームが表に出て、こうして反応をたくさんもらえて、嬉しいというよりはほっとした気持ちですね。

川勝徹氏:

おでーんさんは、作っていて完成した時に、面白いものが作れたという手応えは感じてましたか。

ハフハフ・おでーん氏:

手応えはまったくなかったです。何か作れたという感覚もないままリリースを迎えたので、ギリギリまで触って直せるところがあったら直したいと思っていました。うちのメンバーは、全員そうだと思います。

川勝徹氏:

私たちは真逆でしたね。エンディング直前までラスト3か月ぐらいの時にみんなで作って、最後の演出なども出来上がった時に、これはいけるんじゃないかと思っていました。ヒットするかどうかは別として、やりきったというか全力を出し尽くしたので、我々は自信をもって面白いと言える状態に仕上げたつもりです。だからリリースすれば大きな反響になるかもしれないと思っていました。私たちが面白いと感じているものを共感してもらえる人はきっといるはずだと。対象の方が狭くても深くぶっ刺さってくれたら本望だと思っていたので、こんなに多くの方々に刺さってくれて本当に嬉しかったです。

──『グノーシア』は、初リリースからプラットフォームを徐々に広げて、今年アニメ化を控えています。段階的に広まってきたと思うんですが、商業的に成功したと言えるようになったのはいつだったのでしょうか。

川勝徹氏:

実感したのは、PS Vita版を発売した後、Nintendo Switch版を発売した頃ですね。毎月売上があってみんなでご飯を食べていけるようになった時でした。『グノーシア』はもともとPS Vita向けにリリースしたのですが、発売後にSNSでNintendo Switchや他のプラットフォームに出してほしい、もったいないとすごく言われていて、「もったいない」なら移植してみようかなと。

そうやってファンの方々に応援してもらいながら、共に活動してきたつもりです。あとは、売上でご飯を食べていける状態が何年続くかですね。クリエイターとして存在できる期限みたいなもので。もちろんお金も大事ですが、物を作っている人は継続的に物を作り続けられる環境に身を置けるのが一番嬉しいことだと思っていますので、ファンの皆様には本当に感謝、感謝です。

──両作は、売れてからまわりの反応は変わりましたか?

川勝徹氏:

私の知ってるインディーゲーム業界の仲間たちの話をしますね。この業界も10年以上やってるんですけど、みんな互いに何かあったら利害関係なしにすぐ人を紹介してくれたり、相談に乗ってくれたりするんです。何か困ったことがあったら助けようという精神があって、すごくいいなと思っているんです。それで、リリースしてヒットしたらすごく褒めてくれるし、喜んでくれます。X(旧Twitter)でも称賛してくれます。そういう界隈なので、みんな態度が変わるとかはなかったですね。そういう仲間たちに支えられてここまできました。

ハフハフ・おでーん氏:

僕らはもともとアプリゲームを開発していたんですが、当時の仲間はすごくニヤニヤした感じで見てきて、ちょっと居心地が悪いですね(笑)でもそれ以外は、すごく喜んでもらっています。コロナ禍でしんどい目を一緒に見た人もいたのですが、そういう人はヒットをすごく喜んでくれているので、ありがたいですね。

林真理氏:

僕ら集英社ゲームズは、集英社の人たちから「あれやったよ」と言ってもらえるようになりました。集英社の隅をお借りしてる身として、会社に恩返し出来始めたかなと感じています。

ヒットのカギはユーザーとの関わり?

──『都市伝説解体センター』と『グノーシア』はなぜヒットしたと思いますか。お互いの作品について、どうして売れたと思うでしょうか。

川勝徹氏:

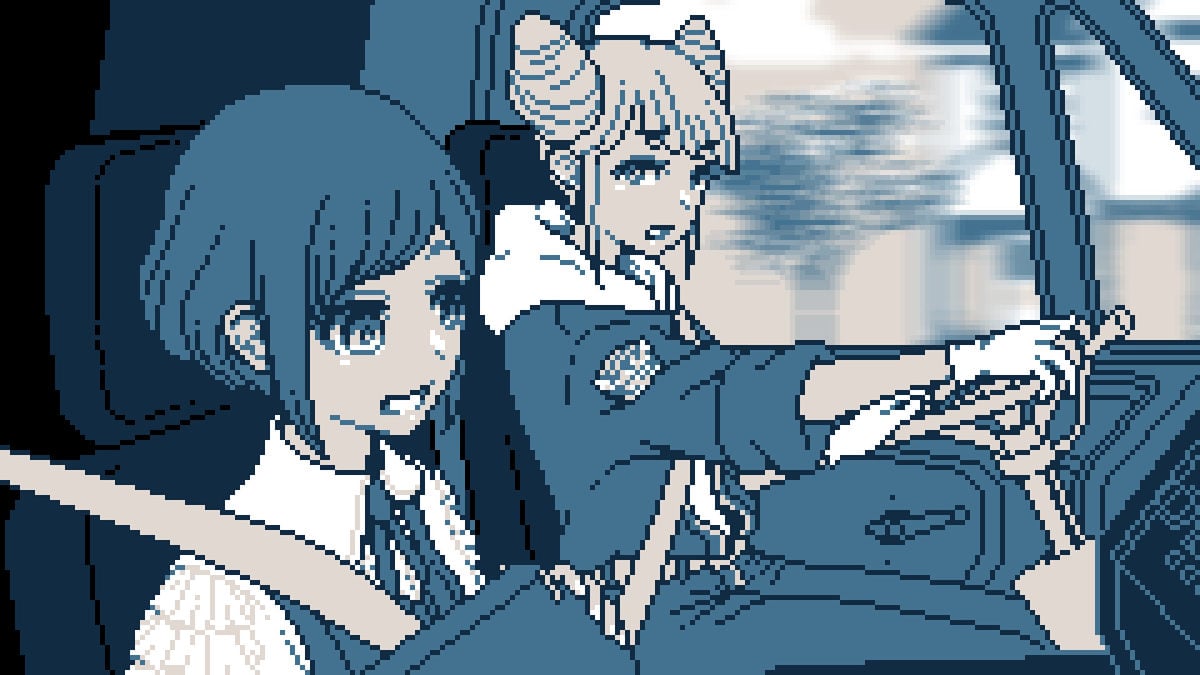

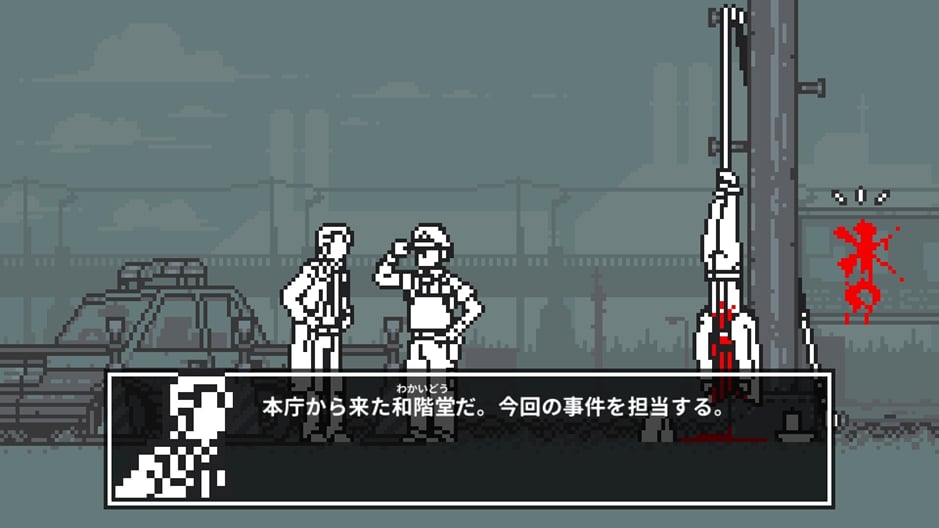

まずドットアートですね。『都市伝説解体センター』について、僕はドット絵で個性がすごく出せていると思っています。色の少ない表現をしたりしているんですが、そっちのほうがビジュアルのインパクトがあって、ダイレクトに訴えかけられるのかなと思います。『都市伝説解体センター』というタイトルもインパクトもすごいですし。

プロモーションもこうだったらいいなと思ったことはすべて出してくるし、イベントブースも大きくドンと建っていて、集英社ゲームズさんの気合が入っているのも伝わります。いつも人だかりですごいなと思っていました。またゲームもどういう遊びなのかも過去作の『和階堂真の事件簿』やアプリでわかっていたので、これは発売したらすごく話題になると確信していました。価格帯もいいですし、突き刺さったあと広げたくなる内容もよかったですね。

ハフハフ・おでーん氏:

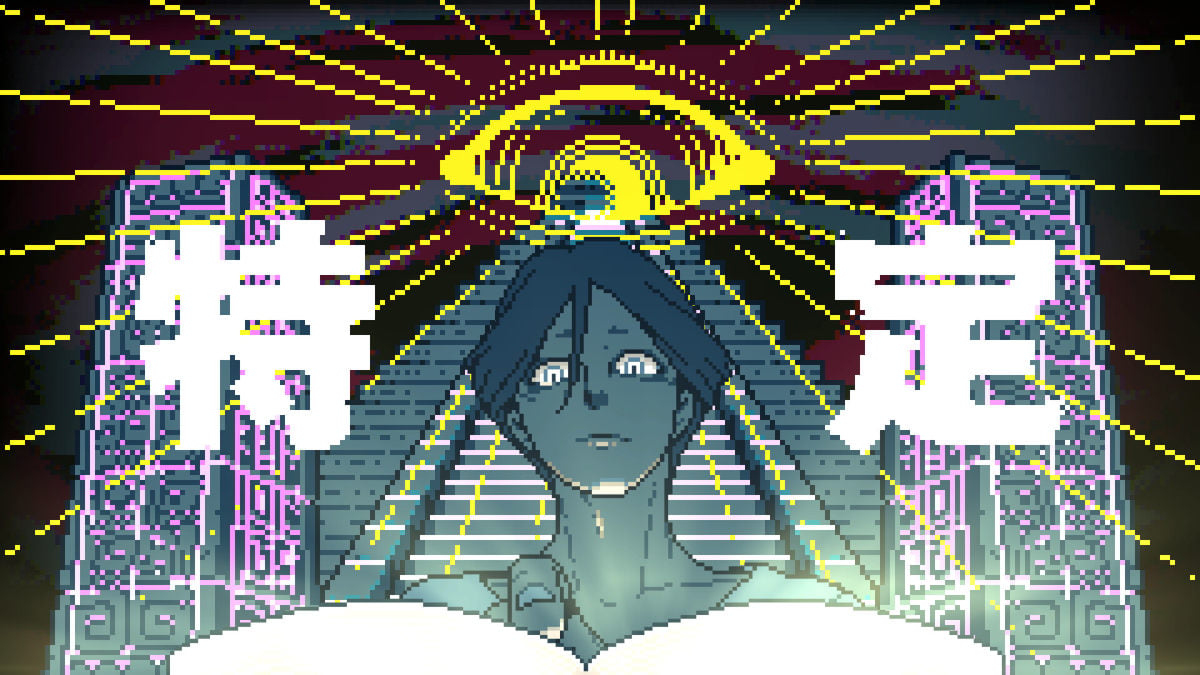

『グノーシア』についても、ビジュアルの強さは絶対あると思っています。あの独特のビジュアルやキャラクターデザイン、質感は『グノーシア』以外で見たことがありません。まずはそうしたビジュアルが強かったと思います。あとキャラクターの特徴性ですね。『グノーシア』では、短いゲームプレイを何回もこなしていく中で、キャラクターたちをどんどん知って、キャラクター性を理解していく。積み重ねる強さがすごくあるんです。だから大勢いるキャラクターたちがみんな愛されているんだと思っています。あと「人狼」に特殊設定を加えたわかりやすいルールや、1プレイの短さもヒットの要因になっていると思います。

林真理氏:

ちょっと別の視点からになるんですが、プチデポットさんは『メゾン・ド・魔王』の時から、開発チームに対するファンの興味をしっかり積み重ねた点が大きいんじゃないかと思っています。それは本当に地道な作業で、繰り返しイベントに出展してユーザーさんとコミュニケーションを取ってこられたと思います。ただゲームを作って発売日に出すわけではなく、ユーザーさんと一緒にゴールまで行ったこと。

ファンコミュニティというか、コアファンのようなものが醸成されていく過程がしっかりあっただろうと思っていて、そこが一番大きいんじゃないかと考えています。小規模開発の一番強いところは、ちっちゃいライブハウスでライブし終わったあと、そのままフロアでお客さんと話したり、ファンサービスをしたりするようなことに似ていると思うんです。そういう空気を上手くを作っているからこそのヒットだったんじゃないかと思いますね。『メゾン・ド・魔王』の頃からもう10年ぐらいお付き合いがありますが、ずっと努力されているのを脇で見ていたので、積み重ねが大きいんだろうなと思っています。

川勝徹氏:

世の中が結構便利になってきたので、インターネット越しでも繋がれますよね。たくさんの情報がネットで知ることができて便利です。同時にイベントなどでお客さんに会ってお話することも大事だと思っています。効率だけではなく、足を使って直接会って対話で得られる熱量や心の機微みたいなものを感じられて、学びも多いんです。だから機会があれば、できるだけイベントに出展し続けたほうがいいと思っています。そうした皆さんとの出会いと絆がきっと大きな力になると信じているので。

──マーケティングとしては、オフラインイベントへの出展は体力的負担が高く、デジタルマーケティングのほうがコスパがいいといった論も見かけますが、やはりオフラインイベントは強いのでしょうか。

林真理氏:

マーケティングの部分でいうと、僕らは従来の宣伝プロセスからの変化の必要性を感じていました。デジタルマーケティングや屋外広告といったこれまでの手法だけでは伝わりにくくなっているような雰囲気をすごく感じていて、そんな中どうやってユーザーさんにゲームを知ってもらえば良いのか、難しい時代になってきているんだろうなと思っていますね。

──何か手応えのあるプロモーションはありましたか。

林真理氏:

おでーんさんは、プロモーションの中で何が一番効いたと思いました?

ハフハフ・おでーん氏:

僕らは単純なプロモーションの効果より、集英社ゲームズさんと墓場文庫の二つで発信できる強さがあったと思っています。一概にどういった効果があったとは言えないんですが、それぞれがタイミングや内容を細かく考えながらユーザーさんとコミュニケーションしてきたことがよかったのかなと思いますね。

林真理氏:

僕はユーザーのみなさんに一番届いたのは、おでーんさんのドット絵を使った映像だと思っています。ドット絵のキャラクターがいきいきと動く姿をSNSなどでも見てもらえたことが、一番広く刺さっていたんじゃないでしょうか。それと目立ったという意味ではTGSでやった大きなピラミッドの展示です。いろいろあってあの展示になったので、僕もあんなに巨大なピラミッドを立てるとは思っていなかったんですが、ピラミッドも含めた悪ノリみたいなものを『都市伝説解体センター』ではいろんなところでやってきました。ユーザーさんを喜ばせる、楽しませる精神でいろんなことをやったので、全体的にその方針があっていたのかなと思いますね。

ちなみに、ピラミッドはかなり制作費がかかっていると思われていますが、あちこち細かく工夫してやっていただいたのでかなりコストを抑えて実現することができました。『都市伝説解体センター』関連の展示では、ブースに来てゲームをする以外のお客さんにも楽しんでもらえるようにアナログで「謎解き」をする仕掛けも用意したのですが、謎解きも自分たちで作っていたので、実はすごく節約しています。ユーザーさんを喜ばせるために何でもやってみる精神は、今回の宣伝ではすごく刺さったと感じています。宣伝の作り手もお金でどうこうするより、自分たちで宣伝をやってる感があるので、それがユーザーさんに届いているのかなと感じましたね。

──『グノーシア』では、手応えのあった仕掛けはありましたか。

川勝徹氏:

実はプチデポットの公式SNSアカウントがないんですね。なのでユーザーさんには、あまり知られていないプチデポットの公式ブログと、デザイナーのことりの個人X(旧Twitter)アカウントで情報を伝えてきました。ことりが何かイラストをSNSへ投稿するとがファンの皆さんとコミュニケーションになっている気がしていて、言葉だけでなく絵で語るっていいなと思っています。

プチデポットとして最初の大きな仕掛けだったものは、自社販売したNintendo Switch版で、その時の初回特典に、全14キャラクターの表紙を描きおろしたリバーシブルジャケット7枚とイヤフォンやキャラクターに身につけていたヘアピンを作りました。もはや採算度外視です(笑)。できるだけ世界観に寄り添ったマニアックなアイテムを自分たちで監修しながら作っていて、グッズメーカーさんと何か作るときでも、共同開発する意気込みでしっかり作りきるようにしています。ことりが絵でコミュニケーションを取るように、グッズを通じてもファンの皆様とコミュニケーションができるようにしたかったので。

──両作では、販売する上で明確なターゲットは考えていましたか。

川勝徹氏:

まずPS Vitaでリリースしたことが大きいです。当時PS Vitaは、アドベンチャーゲームが一番流行っているプラットフォームだったと記憶しています。『グノーシア』は、人狼を遊びながらお話を進めるゲームです。当時まだPS Vitaが稼働しているユーザーさんはアドベンチャーが好き、お話が好き、それを手軽に遊びたいという方たちだと思っていて、PS Vitaユーザーのためだけに作ったようなもので、最初に届けたかった人たちです。

林真理氏:

おでーんさんたちは、明確に普段ゲームをやらない人や、やらなくなってしまった人に届けたいと言っていました。いわゆるペルソナターゲットを決めていたわけではないけれど、難易度や丁寧さも含めて、もうゲームを全然遊ばない人でも手にとって遊べるように、エンディングまで辿り着けるように作ってきましたね。

──ちなみに、『都市伝説解体センター』は女性ユーザーが多いイメージですが、そこは狙っておられたのでしょうか。

林真理氏:

実は、あるデータ上ではゲームを遊んでいただいている男女比は半々ぐらいという数字なんです。一方、SNSなどでの二次創作やファンアートなどは女性の方が多く投稿していただいているように感じる面もありますし、ポップアップなどのイベントに足を運んでくれるのは男性ファンも多かったり。そういう意味では、性別問わずみなさんに受け入れてもらえるキャラクターがしっかり作れていたのかなと思いますね。

同じ沼に入ってほしい

──『グノーシア』は口コミで広がったイメージがあり、『都市伝説解体センター』はSNS上で人気ですが、なぜ人に勧められるゲームになったと思いますか。

川勝徹氏:

コンセプトが明確なことです。なぜ『グノーシア』を作るに至ったか。どんなゲームなのか10秒ぐらいで説明できますし、絵柄を見て好みも判断してもらえる。万人受けでない分、はっきりとターゲットユーザーがわかりやすいという点があると思っています。

ハフハフ・おでーん氏:

『都市伝説解体センター』は最近の傾向を見ていると、自分が落ちた穴に他人が落ちるところを見たいんだと思っています。ラストを含めて、勢いよく落ちて悲鳴を上げているところを見たいというか、「自分も落ちたよ」と話したくて勧めているんじゃないかなと思っていますね。

川勝徹:

クリアした時の感情がたかぶりすぎてどうしていいのかわからなくて、人に言わざるを得ない時ってありませんか。自分の気持ちだけで収まらないので、同じ沼に入って一緒に味わって欲しい。実況動画でも、ゲームによって重要なイベントを共有してみんなで盛り上がりたい、そんな体験を何度でもしたい、おそらく『グノーシア』が広まっていくきっかけの大きな要素だったと感じています。私もゲームを遊んでそのような気持ちになったことが何度もあるので。

──「衝撃のラスト」系ゲームは少なくないですが、そこに到達するまでが長かったりします。一方で、『都市伝説解体センター』は長くても10時間あればエンディングまで到達できます。そういう意味では、クリアまでの短さも大事なのかもしれないですね。

ハフハフ・おでーん氏:

短い時間でも遊べることは、もともと『和階堂真の事件簿』の頃から心がけていたところで、クリアまで遊びやすいので、クリアしたという満足度から評価してもらえているところもあるのかなと思っています。あと『グノーシア』では、あれだけ大勢のキャラクターが愛されているので、キャラクター性の強さはすごく重要なんだろうと思いますね。だからこそアニメ化にもつながっていると思います。

──ちなみにSNS上などでは、パブリッシャー不要論が囁かれることもあります。両作にはパブリッシャーも付いていますが、利点は感じられましたか。

ハフハフ・おでーん氏:

墓場文庫では、前作の『和階堂真の事件簿』シリーズはまずスマートフォンで出したんですが、まったく儲からなかったんですよ。そもそもマネタイズをちゃんと考えずに作ったゲームなので、儲からなくて当然なんですが、スマホ向けにゲームを作っていて苦労したこともたくさんある中で、自分たち4人では出来ることも限られているなど、いろいろ考えることはありました。

今回『都市伝説解体センター』で集英社ゲームズさんとやらせてもらって、自分たちでは出来ないことを熱量を持ってやってくれる人がいることが良かったと思っています。プロモーションはもちろん、開発にもがっつり関わってくれることは、僕らとしては良かったですね。林さんには企画の段階からずっと関わってもらっていて、『都市伝説解体センター』にしようと言ってくれたのも林さんです。林さんがいなければこのゲームが出ていないかもしれないぐらい重要な役割でした。企画の立ち上げから密接にやらせてもらったのは集英社ゲームズさんが初なので、パブリッシャーがいるかどうかの参考になるかはわかりませんが、僕としてはパブリッシャーがいて非常に助かったと思っています。

川勝徹氏:

パブリッシャーさんの力はとても必要だと感じています。両方経験することで見えてくるものもありますし、セルフパブリッシングをやってみた経験上、難しい部分はPLAYISMさんやメビウスさんにお願いするかたちで、上手く連携が取れたと思っています。両社ともに開発元としてプチデポットを尊重してくれますし、味方は絶対に多いほうがいいですから。

林真理氏:

昔と比べて選択肢が増えましたよね。昔は支援してくれるパブリッシャーの数自体が少なかったですが、数が増えてきましたし、取り組み方も会社さんごとに多種多様です。もちろん、クリエイターとして自分たちでセルフパブリッシングもできるし、組みたい時に組めると自分達で出来ないことをサポートしてもらえます。

たとえば『都市伝説解体センター』でも、4人でパッケージ版の特装版まで出すってなかなかできないと思うんです。でもパブリッシャーといっしょにやっていたら、海外イベントへの出展も一緒にやれたり、いろんな利点はあると思います。もちろん組み方次第ですし、パブリッシャーもいろんなところがありますが、この10年でそうやって選択肢が増えてきたことが、ゲーム開発シーンにおいてすごくいいことだろうなと思っています。

川勝徹氏:

Nintendo Switch版では自社で、PlayStation版はPLAYISMさんからパッケージ版をリリースしましたが、昔だったらありえないことですよ。私たちのゲームがお店に並ぶようになるとは思ってなかったですからね。

林真理氏:

インディーで活動されているクリエイターさんたちは、横のつながりが緩くて、関係性が深い人たちが多い印象です。会社同士では、なかなか取り組みが実現しづらかったりする面もあるのですが、クリエイターさんは、小規模であるからこそのやりやすさやスピード感がある。そういう雰囲気がすごくいいですよね。

川勝徹氏:

即断ですぐ決まりますからね。

──なるほど、では墓場文庫とプチデポットのコラボなんて可能性もゼロじゃないわけですか?(笑)

ハフハフ・おでーん氏:

直接ゲームを一緒に作る以外のコラボもいっぱいありますよね(笑)

川勝徹氏:

今回のインタビューもちょっとしたコラボですから。お互いの立場を守って何かグッズを出すとかは面白いかもしれないですね。

メディアミックスで広がる世界

──『グノーシア』ではアニメ化、『都市伝説解体センター』では漫画化、小説化などマルチメディア展開がされています。両作ではマルチメディア展開にあたって、どのくらい監修などされているのでしょうか。

林真理氏:

「りぼん」での「都市伝説解体センター Parallel File」に関しては、まず漫画家のいしかわえみ先生がどういう風に進めていきたいかお話を伺って、おでーんさんたちに許可をいただいたあとは、りぼん編集部といしかわ先生にお任せしています。おでーんさんたちも「俺のシナリオを変えるな」とかそんなスタンスではないので、漫画として面白く描くために必要な変更はしてくださいという風にお願いしています。たとえば、漫画ではあざみが高校生になっていますが、もちろんおでーんさんたちの許可を得た上での変更になっています。

ハフハフ・おでーん氏:

うちの場合は「Parallel File」とついていて、本編とは違うという線引きの上ですしね。

林真理氏:

いしかわ先生とも直接お会いしていますし、SNSでちょっとしたやり取りもさせていただいております。いしかわ先生に生き生き書いていただければいいなと思っています。いしかわ先生は実績のある作家さんなので、僕らが漫画に口を挟まなくても、安心してしっかりとした漫画作品を作っていただいています。小説版もそれに近い形です。一回プロットを見せて頂いて、設定的に間違っているものとかはお返ししますが、あとは小説家の先生たちに自由に書いていただきました。

川勝徹氏:

アニメ版『グノーシア』では、私が監修で可能な限りチェックしています。また内容についてアドバイスや要望など伝えていますね。大前提として、まず『グノーシア』がすごく好きだという担当者の方といっしょに仕事をしたいと思っているので、何かお話があればまず先方からいろいろ提案をいただき、そこから修正したり、もっと上乗せして世界観を強固に構築できるデザインや見せ方を一緒に模索してくような形ですね。ゲームを原点としていますが、アニメでは拡張したもう一つの世界を構築しようと決めて、関わる全ての方々の最高のクリエイティブを発揮いただけるようコミュニケーションをとってきました。素晴らしい仕上がりに心が震えます。

──最後に、両作の今後の展開について伺わせてください。

林真理氏:

『都市伝説解体センター』関連では、9月19日に「都市伝説解体センター Parallel File」の単行本第1巻が発売予定です。それと同日に、 j BOOKSから「都市伝説解体センター 断篇集」というスピンオフノベライズの書籍、みらい文庫から子供向けのノベライズ「都市伝説解体センター ノベライズ みらい文庫版 怪異を解き明かせ」が発売予定となっていて、3冊同時に出る予定です。書店コラボも実施予定で、本を買うとノベルティがもらえるキャンペーンが実施予定となっています。興味のある方はぜひよろしくお願いします。

川勝徹氏:

いよいよ10月から『グノーシア』のTVアニメが放送されます。私もプロデューサーとして本作に深く関わり、3年以上の歳月をかけて、アニプレックス様と共に全力で取り組んできました。ぜひ最後まで見届けてほしいですし、ゲームもアニメも共に楽しんでいただきたいと思います。ぜひご期待ください!

──ありがとうございました。

『都市伝説解体センター』はPS5/Nintendo Switch/PC(Steam)向けに、発売中。『グノーシア』は、PS Vita/PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/PC(Steam)向けに発売中だ。

©Petit Depotto. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.

©Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES.

[執筆・編集:Keiichi Yokoyama]

[撮影・聞き手・編集:Ayuo Kawase]

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。