「これは僕の廃墟願望を満たすゲーム」 押井守、『ドラゴンクエストビルダーズ』に妄想の塔を建築す 後編

映画監督、押井守。じつは年季の入ったオールドゲーマーでもある。その押井監督が最近ハマったと公言しているのが『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』だ。

押井守監督が自身のメルマガなどで久々に熱中したと語るゲーム『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』(PS4/PS3/PS VIta)。前編に引き続き、インタビューの後編ではアニメや実写映画で仮想世界を具現化してきた押井監督がゲームに求めるもの、また自身の監督作品『アヴァロン』の着想となった懐かしの名作ゲームなど、『ドラゴンクエストビルダーズ』以外の話題もふくめて、幅広く語ってもらった。

――今回の『ドラゴンクエストビルダーズ』(以下(『ビルダーズ』)以外もドラクエシリーズはかなり遊んでいるとのことですが、押井監督にとってドラクエの魅力とは?

押井:

まずはキメラやドラキーや馴染みのモンスターがいてというね。結局殺しまくるわけだけど、もちろんある種の親しみがあるわけだ。あとはやっぱりなんだかんだ言ってもキャラクターだと思う。堀井(雄二)さん独特の、妙に生活感があるあのテイストは『ビルダーズ』でも活きてるから。主人公に「お前は間抜け面してるな」って言ってきたりとかさ。だからやっぱりドラクエはこういうスタイルで行って欲しいんだよ。三頭身ぐらいが一番いい。今度の最新作(『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』)のトレイラーを見たら「ん?」と思ってさ。「違うなこれは」と。だってなんかファイナルファンタジーみたいじゃん? もうがっかりしたから!

――そういうオールドゲーマーのためにドット絵の3DS版も出ますから(笑)。

押井:

でもあの美麗なキャラクターというやつがさあ……。「まだ学んでないのあなたたち!?」というさ。

――まあ、鳥山明デザインのキャラクターをPS4でものすごく綺麗に描画して、それがドラクエらしさかと言うと賛否両論ありますよね。

押井:

オールドファンに言わせればドラクエのキャラクターが美麗になったってね、誰も喜ばない。ドラクエのキャラクターの良さってアニメと同じで記号なんだよ。あの三頭身のダルマみたいなキャラでもちゃんと感情移入するし、お姉ちゃんに愛情も感じるんだよ。僕はいまメルキドでひとり愛人を囲ってるんだけどさ。

――最初に出てくる女の子(ピリン)ですか?

押井:

あの子嫌い。あの子うっとおしいからいらないんだよ。

――(笑)。その愛人って誰なんですか?

押井:

メルキドの章で最後に来た、流れ者の金髪の姉ちゃん(チェリコ)。あの「私、大人の女なの」という、堀井さん好みの水っぽい彼女ですよ。これがいい(笑)。

――はははは(笑)。

押井:

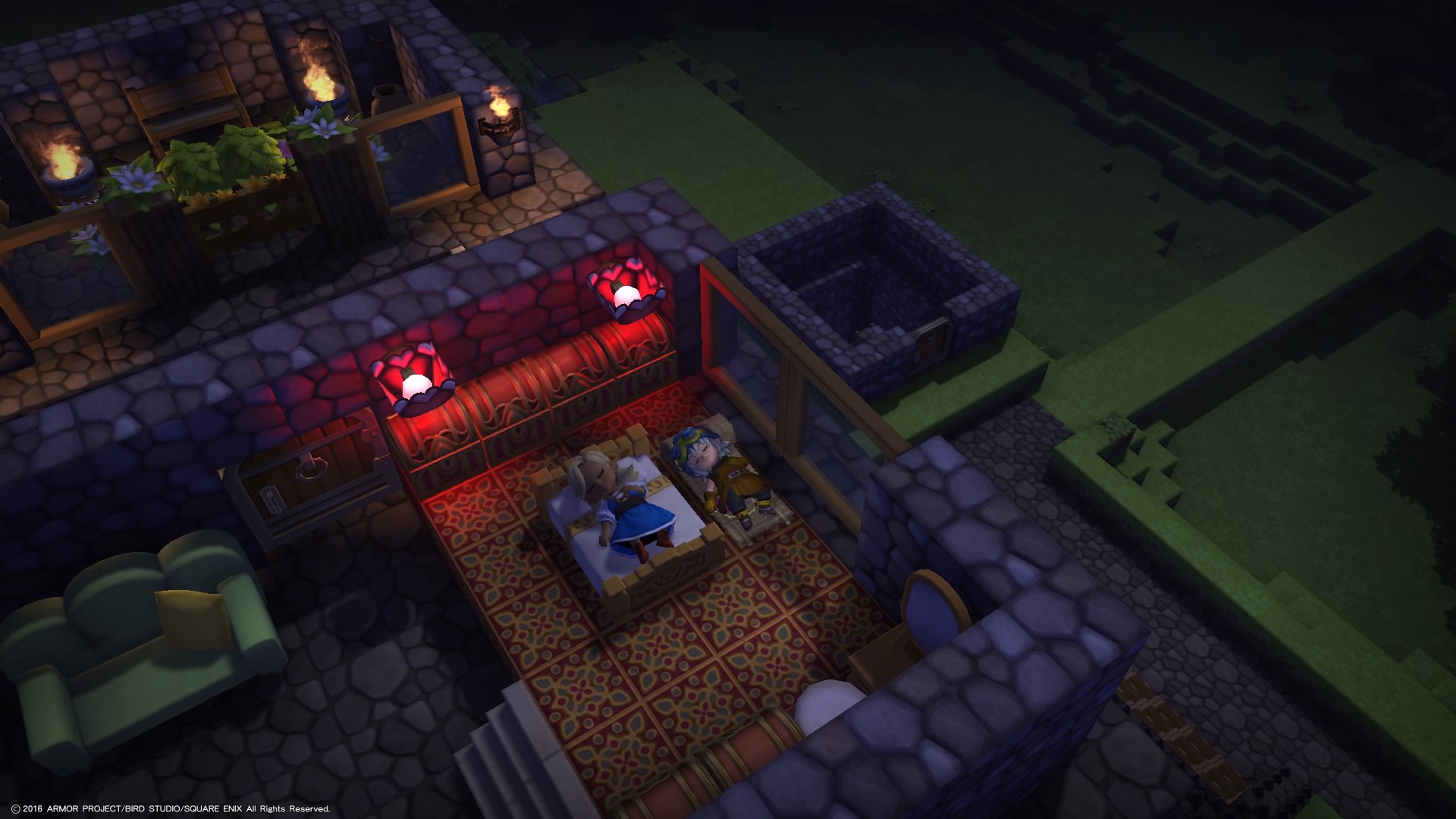

主人公だけの部屋ってないからさ、そのお姉ちゃんの特別室を作って、そこだけたまに帰る。自分用の部屋は作らなかったけど、いろんな女のところにゴザ(わらベッド)を持って泊まりに行って、これが結構楽しい(笑)。それ以外に町に帰る目的ってないもん。だからやっぱりドラクエの良さと言ったらキャラクター。今回も堀井さんの作ったキャラクターらしさはあるよ。

――『ビルダーズ』で堀井さんはゼネラルディレクターという立場なので、どこまで直接手がけたかはわからないですけどね。

押井:

でも確実に遺伝子が残ってる。それはすごく感じる。アイテムの「えっちなライト」とか、ああいうセンスは明らかに堀井さんなんだよ。

――シンプルな日本語の使い方のうまさがありますよね。

押井:

あるよね。今回はむしろセリフの情報量が多すぎるぐらいで、セリフの情報量が増えなくてもいいから、もうちょっと違うことをいっぱいしゃべって欲しかったな。もうとっくにメルキドの住人たちって全員同じことしか言わなくなってるから、会話する楽しみは全然ないんだよ。あとは時々町に帰って、お姉ちゃんとかストーキングするんだけど、結構いろんなことやってるんだよね。

――料理してたり、それなりにウロウロしてますね。

押井:

でもあのお姉ちゃんがお風呂入ってるのを見たことは1回しかない。どういうルーチンで風呂にはいるか全然わからないから、なかなか風呂に入らなくてイライラしたんだけど。それも昼間入ってるだけ。なんかあのお姉ちゃんね、夕方に寝ちゃうんだよ。町の人間はまだ働いてるのに、あのお姉ちゃんだけ日が暮れるととっとと寝ちゃう。で、起きるのも一番遅いし。そこら辺が気に入ったんだけど。

――(押井監督がシリーズディレクターを務めた)「うる星やつら」に出てきそうなキャラですけど(笑)。

押井:

まあ、わりとそうだよね。あの労働意欲がない、そっち系のお姉さんというね。みんなピリンという最初の女の子が好きらしいんだけど。

――ほかに人気なのは2章に出てくる、おかっぱで男言葉の女の子(ヘイザン)ですかね。

押井:

それもちょっとなあ……。あのお姉ちゃんの「あなたあの女の子と同じ部屋に寝てるのね。いいのよ、べつに」っていうのがいいんだよね。

――女の子にいきなり「ベッドがふたつある部屋を作って」みたいなことを言われると「え、それって添い寝になるけどいいの?」みたいな気持ちにはなりますけどね。

押井:

ははは(笑)。いやだからさ、そういうことでもドキドキできるってことはさ、美麗なキャラじゃなくたってあのダルマみたいなキャラクターでも成立するんだよ。だからそういう妄想の領域を取っておいてほしいわけ。これだったら妄想できるから。

――そもそも世界がブロックですからね。

押井:

ブロックだけでもあれだけの風景を作れるわけなんだからさ。そういう部分を生み出すためには、むしろ欠落が山ほど必要なんで、満たしちゃダメなのよ。で、このゲームはそこがバランス的にすごくよくできてる。三頭身でブロックでというのがちょうどいいんだと思う。これ以上精緻化しちゃうと面倒くさいわけ。レイアウトも簡単にはできなくなる。最近は掘っ立て小屋を撤収して回ってるんだよ。前は作業現場に土で作った飯場に焚き火とゴザだけ敷いて寝てたんだけど、あれが風景を壊してよくないんだということに気が付いた。でも寝る場所は必要だからあちこちにキャンプは作るわけだけど、地面を掘り下げて作る穴蔵方式に切り替えた。で、上からでないとその穴は見えない。普通に歩いてると見えないんだよ。「これだ!」というさ。

――じゃあ『ビルダーズ』熱はまだまだ続く感じですか。

押井:

まだまだ全然。まだメルキド4つの島のうち、本島がようやくそろそろ終わりかなぐらい。

――鉄鉱石が切れるまで(笑)。

押井:

ゲーム内の時間で1000日以上やってるけど、まあ、週末しかやってないから。あれを毎日やってたらね、たぶん破滅する。だから週末にやってるだけでちょうどいい。いまはピラミッドを全部切り崩すことを考えてるんだけどさ、あそこのピラミッドを削り落として、すごいオベリスクを作ろうと思ってるわけ。で、水を全部運河で引っ張りこんでという、その大規模な土木工事でたぶんひと月ぐらいかかるだろうと(笑)。毒の沼とかも丸ごと全部削っちゃって、その削った毒のブロックで巨大なモニュメントを建てた。地形を変えた場所には必ずモニュメントを建てるという、そういうルールでやってるんだよ。白い山を崩したら白いモニュメントを山ほど作る。毒沼だったらあの紫の石でやる。もともとあった風景を壊しまくった人間たちの、言わば贖罪としてモニュメントを建てて回ってるというドラマはいちおう想定してるの。

――すごい(笑)。例えばそういったゲームの世界観設定を新たに考えるオファーがあったら、興味はありますか?

押井:

あるけれども、まあ、たぶん細かく注文を出すようなことはできないから。僕は昔ゲームも作ったんだけど、やっぱりプログラムの知識がないとね。

――それは『サンサーラ・ナーガ』のことですか?

押井:

うん。そのときもやっぱりコンピューターの詳しい知識はないから、かゆいところに手がとどかなかった。だから監督という立場でも注文を出す以上のことはできなかったから、そういう反省がある。まあ、マップは全部自分で書いたけどね。マップを方眼紙に書いて、アイテム決めて、モンスターのリストを作って、武器や装備のリストを作って、ミッションも全部考えて。だけど(プログラマーから)「(データ容量的に)入らない」と言われたらそれで終わりだから。実際入らなかったし。あとは削ってばかりの世界になっちゃう。全体のデータの総量がわかってれば最初からそういうストーリーを書くんだけど、どれぐらい収まるかはやってみないとまったくわからないから。

――例えば『サンサーラ・ナーガ』ならその構想段階のオリジナル版というか、ボツネタも復活させたバージョンに興味はありますか?

押井:

まあ、ゲームはね、やっぱり最初に考えてるときが一番楽しいよ。『サンサーラ』もマップを作ってるときが本当に楽しかった。方眼紙を使ってひと夏それだけやってたから。ブロック単位でマップを作っていくわけじゃん。それで町作ったり、海底の地形を作ってたりとか、ひと夏毎日やってたからね。飽きなかった。

――まさにいま『ビルダーズ』でやっていることですね。

押井:

ゲームの仕事をやって一番楽しかったのはじつはそれなの。あとは装備のリストとかね。イベントはね、たいしたことないんだよ。

――以前「アサルトガールズ」の頃にインタビューでお聞きしたときは「もしゲームを作るとしたら、探偵もののテキストアドベンチャーならやってみたい」とおっしゃっていましたね。

押井:

そうだね。いまやるとしたらテキストがいいと思うね。

――遊ぶほうはその頃ちょうどWiiをやられていて『マリオカートWii』や『Wii Sports Resort』、あとは『リンクのボウガントレーニング』がお気に入りという話でした。

押井:

はいはいはい。わりとそういう意味じゃゲームを選ぶときはなんとなく匂うというか、あんまり外さない。で、ひとつやり出すと結構長い。『マリオカート』もちゃんとマイハンドルで、1年半ぐらいやってた。いちおうほぼ全クラス金メダルは取った。だけど最後のレインボーロードだっけ? あれだけメダル取れなかった。

――最近ドラクエ以外で遊んだゲームはありますか?

押井:

基本的にオールドゲーマーなんで、いまどきのゲームに興味はないね。スマホのゲームとかもまったくやらないから。

――例えば『ビルダーズ』と近い時期に出た『Fallout4』は冒険に加えて『ビルダーズ』のようなクラフト要素もある大作ですが。

押井:

そういうのもどこまでリアルを追求するのかというさ。『ビルダーズ』で言ったらやっぱり風景の情報量とか、時刻による明るさの変化だったりとかね、そういうのは必要だと思う。自分の世界観をビジュアル的に実現するためにはPS4の描画能力が必要なんだよ。ただキャラクターまわりとか町のディテールとかの情報はたいしていらないと思った。だからさっきの『マリオカート』でもさ、マリオだからあれだけしつこく遊んだんだと思う。つまりそれは何かと言ったらどこかで抽象が必要なんだよ。

――つまりレースゲームでも、実車を限りなくリアルに再現したゲームだと……。

押井:

僕はダメ。すぐ飽きちゃう。だから自分の妄想が入り込むための原資があればいい。逆に言うとそれがないとダメ。情報だけですべてを満たそうとすると、要するにゲームがゲームにならない。もともとゲームって抽象が必要なんで、キャラクター的にはドラクエぐらいがちょうどいい。だから本当に本物そっくりだったら、僕はたぶんゲームはやらないと思う。それは間違いない。そこがないと自分の妄想が入り込む余地がなくなっちゃうから。逆に(ワイヤーフレームだけの)『ウィザードリィ』からは目一杯妄想したもんね。その妄想の産物が「アヴァロン」なの。

――なるほど。いまになって考えると「アヴァロン」の設定ってVRとMMORPGが融合したらこれから実現しそうですけどね。いまもう一度『ウィザードリィ』のようなダンジョンRPGを遊ぼうという感じでもないですか?

押井:

さすがに歳なんで、もうマッピングする根気はないと思う(笑)。昔は方眼紙を置いて一所懸命やってたんだけど、『ウィザードリィ』はちょっと呪文を間違えただけでも全滅するからねえ。ああいう緊張感はちょっときついんじゃないかなあ。いまは楽ちんなのに慣れちゃったから。ただあの最初のPC版の『ウィザードリィ』が一番楽しかったし、あれを楽ちんにしちゃったら『ウィザードリィ』である意味がなくなっちゃうからね。パーティを作っちゃ装備を取り上げて闇に葬りというずいぶんあこぎなこともやったから(笑)。だってそれがないと生き残れないんだよ。金欲しさに山ほどパーティ作った。そういう呪いが『ウィザードリィ』のあの酒場にはこもってるよね。

――そう言えば少し前、ロバート・ウッドヘッド氏(『ウィザードリィ』開発者。同作に登場するトレボーの元ネタであり、現在は日本の映像作品の北米輸入などを手掛けている)が来日して、インタビューに答えてましたね。ロバートさんは押井アニメのファンだそうなんですが、作品内に『ウィザードリィ』の用語が使われていると最近知って驚いたそうですよ。

押井:

まあ、『ウィザードリィ』のネタはさんざん使ったからねえ。この間の実写版『パトレイバー』でもまたしつこくやったし、最初に使ってからもう20年以上か。よろしくお伝えください。

――お話は尽きないんですが、そろそろお時間なので最後にあらためて『ビルダーズ』の魅力をいただければ。

押井:

やっぱゲームって自分の遊び方をいかに考えるか、それをやってれば飽きないと思うんだよね。僕はゲームは昔からやってるんだけど、基本的にゲームデザイナーが意図した主旨で遊んでない。いかに違う面白さを見付け出すかをテーマにしてきた。その余地が残ってるのがいいゲームであって、遊び方まで決めて欲しいとは思ってないから。もちろんストーリーはあってもいいし、キャラクターも設定されてて全然構わないんだけど、遊ぶ側からすると自分の快感原則をいかに発見するか、それができるのがゲームの良さだと思う。べつにアニメや映画をゲームという形で追体験したいわけじゃないから。僕のメルマガ(『押井守の「世界の半分を怒らせる」。』)にも書いたけど『夢工場(ドキドキパニック)』(のちの『スーパーマリオUSA』)の大根ぶっこ抜くだけでも楽しいみたいな、ああいうちょっとしたことがゲームには大事なんだよね。『ビルダーズ』はそういう意味で久々に自分の遊び方にハマっちゃった。よくできてるよ。PS4とセットで買ったけど、これだけ遊んでても十分だというさ。うちの奥さんからも言われたけど、これだけ遊べばもう元は取った(笑)。あと1年は遊べる。ビジュアルを作り出す意欲をそそるゲームだよね。

[聞き手 Tomohiro Noguchi]

[写真撮影 Shuji Ishimoto]

[協力 プロダクションI.G、押井守メールマガジン編集部]