『ドラゴンズドグマ 2』伊津野D&平林Pインタビュー。一歩歩けば何かが起こる、絶対に退屈させないオープンワールドは“前作の不完全燃焼”から生まれた

カプコンは今月3月22日に『ドラゴンズドグマ 2』を発売予定。本稿ではプロデューサー平林良章氏とディレクター伊津野英昭氏へのインタビューの内容をお届けする。

カプコンは今月3月22日に『ドラゴンズドグマ 2』を発売予定。対応プラットフォームはPC(Steam)およびPS5/Xbox Series X|S。

前作『ドラゴンズドグマ』は、2012年にPS3/Xbox 360向けに発売されたゲームだ。リリース当時、国産タイトルとしては珍しいオープンワールドを採用したファンタジーアクションRPGであった。自由度の高い攻略アプローチやポーンシステムを代表とする緩やかなオンライン要素にダイナミックなアクションなど、独自の要素が持ち味となっていた。本作『ドラゴンズドグマ 2』は10年以上を経て打ち出される『ドラゴンズドグマ』のナンバリング続編となる。

そんな『ドラゴンズドグマ 2』の開発がスタートした経緯、および本作での新要素や特徴についてプロデューサー平林良章氏とディレクター伊津野英昭氏にうかがった。オープンワールドを採用する作品も増えている昨今において、『ドラゴンズドグマ 2』は何を持ち味としているのか。前作に引き続き本作に携わる両氏に訊いた。

『ドラゴンズドグマ 2』の開発に至るまで

――『ドラゴンズドグマ 2』の開発が決定するまでの経緯を説明いただけますでしょうか。

平林良章(以下、平林)氏:

シリーズとしては、初代『ドラゴンズドグマ』および『ドラゴンズドグマ:ダークアリズン』から10年以上お待ちいただいた形になります。日本地域で言えば『ドラゴンズドグマ オンライン』やモバイル版の『ドラゴンズドグマ クエスト』の展開もしておりましたが、シングルプレイの楽しみをもった続編を出せるようずっと検討はしておりました。

カプコンにとっても『ドラゴンズドグマ』は伊津野あってのIPと考えており、開発チームも大規模になることが想定されました。伊津野が『デビル メイ クライ 5』の開発を終え、開発環境が揃ってきたのが5年ちょっと前の話になります。なので、『ドラゴンズドグマ 2』の開発は突然決まった話ではなく、ずっと温めていた形です。

──伊津野さんにとっても『ドラゴンズドグマ 2』はずっと温めていたプロジェクトなのでしょうか?

伊津野英昭(以下、伊津野)氏:

そもそも『デビル メイ クライ 5』の開発を始める前に、『ドラゴンズドグマ 2』か『デビル メイ クライ 5』のどっちを作るのかという選択肢がありました。当時は順番として『デビル メイ クライ 5』の方を先に作る判断をした形です。なので『ドラゴンズドグマ 2』の構想自体はずっとありました。開発方針としても基本的には前作からのキープコンセプトになっています。

元々前作『ドラゴンズドグマ』では、やりたいことが膨大にあった中で、当時の開発期間・技術・人員・ハードの条件からどうしても削らないといけない部分が沢山ありました。また前作が発売後には、ユーザーから「国が一つだけなのは寂しい」などの意見も多数いただきました。そうした意見も取り入れつつ、今回の『ドラゴンズドグマ 2』ではできるだけ実現できるように盛り込んでいく方針で開発を始めました。

『ドラゴンズドグマ 2』で実現できたもの

――前作ではできなかったものの『ドラゴンズドグマ 2』ではできるようになった具体的な要素はなんでしょうか?

伊津野氏:

そもそもオープンワールド、というものをちゃんと表現するために技術的に足りない部分が当時は沢山ありました。たとえば城やダンジョンなど、密度の濃いエリアに行く時は一旦ロードを挟んで、遠景用のデータから作り込んだ町の中のデータにメモリを差し替える必要があったんです。そのためシームレスな遊びは実現できていなかったんですが、『ドラゴンズドグマ 2』ではダンジョンも街も家の中も、全部シームレスで繋がっています。

メモリの話で言うと、出てくるNPCの人数も桁違いになっています。大型ボスモンスターも前作では二体出てきたらさらに雑魚モンスターを出すのは厳しかったのです。一方『ドラゴンズドグマ 2』では大型ボスでも三体くらいは平気で動かせるようになったので、ボスから逃げる途中に次のボスに遭遇、という体験ができるようになっています。逃げることにもリスクが生まれているので、よりリアルな駆け引きができると思います。

あと「ヴェルムント」と「バタル」という大きな国を二つ登場させられましたし、「竜憑き」というポーンを介した伝染病も、前作では実現できなかった構想のひとつです。ほかにはAIの挙動など、当時PS3のハードの制約から処理を簡略化していた部分を、もっと正確にシミュレーションできるようになっています。

あとは新たな種族である「獣人」の実装です。前作の企画段階から構想はあったんですが、毛がふさふさのキャラクターをたくさん描画するのは難しかったので登場させられませんでした。『ドラゴンズドグマ 2』では獣人の国バタルも登場しますし、覚者(プレイヤーキャラ)の種族として選ぶこともできます。

――覚者の種族はストーリーにも関わってくるのでしょうか。

伊津野氏:

大きなストーリーの流れは変わらないのですが、国ごとで獣人という存在に対しての扱いが大きく違っているので、それぞれの場所での対応の差が出るようになっています。また一部の攻略方法も、覚者が人間か獣人か、という点で異なる展開を見せることもあります。

新しい遊びと、変わらない面白さ

――前作では、複数の武器が使えるジョブ(職業)が多かったのに対し、今作は基本的にひとつの武器しか使えずジョブが専門化されています。この調整方針にはどのような狙いがあるのでしょうか?

伊津野氏:

アクションゲームとしての開発理念として、ジョブは万能であればあるほど強くはできません。すべての能力の性能が良かったらそのジョブ一択になってしまうので、ゲームとして崩壊してしまうからです。なので、それぞれの能力を際立たせるためにアクションを使える範囲を狭めて、そこを強くしていく。この方が使ってて面白いし、感情を動かされるような、ロマンあふれる行動ができるようになるんです。そのため、なるべく近距離型・遠距離型・援護型とカテゴリーを分けて強くすることで、ジョブごとに違う遊び方ができるように意識して再構成しました。

ただ今作で新しく登場する「アリズン」というジョブは、全部の武器が使える代わりにテクニカルかつ打たれ弱いです。ほかのジョブやステータスが成長してないと強みを生かすのが難しいようなバランスになっています。

――「幻術師」がオンラインゲームのサポートキャラのような戦い方ですが、『ドラゴンズドグマ オンライン』を踏まえたマルチプレイ要素の実装は検討されていたのでしょうか。

伊津野氏:

『ドラゴンズドグマ 2』では一切マルチプレイを検討していなかったです。オンラインにはオンラインの面白さ、オフラインにはオフラインの面白さがあると思っているので。従来のオフラインゲームにない面白さを取り入れて、かつオンラインゲームの“面倒くさいところ”を全部取っ払ったというのが、前作のもともとのコンセプトでした。そこは一切軸をぶらしていないところですね。

限りある命と向き合うことと、その対価

――前作でもNPCとの好感度要素があったと思うのですが、今作でもNPCと仲良くするメリットはありますか?

伊津野氏:

めちゃくちゃありますしパワーアップしています。それがやりたいからオープンワールドを作っているくらいなので。好感度によって起こったり起こらなかったりするようなイベントや仕組みもたくさんあります。またNPC同士の関係性や好感度もあり、たとえば親子だと親の好感度が上がれば子供の好感度も釣られて上がりますし、時にはNPC同士が仲違いすることもあります。好感度については非常にパワーアップさせてますし……いろいろ仕込んでます(笑)

――たとえば町の襲撃イベントなどでNPCが亡くなることもあるのでしょうか。

伊津野氏:

「ファンタジー世界シミュレーターを作りたい」というのが前作からのコンセプトなので、NPCが亡くなることも普通にありえます。町にお気に入りのNPCがもしいるのなら、ちゃんと守りながら戦うか、その人だけ抱えて逃げないといけないですね。

平林氏:

「竜の鼓動(復活アイテム)」もあるので、NPCに死なれたら手立てがなくなるわけではないですけどね。ただシミュレーターとして、完全無敵な人が存在するのは不自然です。死があるからこそ、それを重んじますし、それに向き合うという次の行動の種になる。死そのものがない世界だと、行動に対して無責任になってしまったり、興味が薄れたりするんじゃないかと思っています。

我々は死をすごく危険だと感じますよね。本作ではゲームの中であっても死への緊張感があるからこそ楽しめるような仕組みも用意されています。たとえば飛び降りたらショートカットできそうな、死ぬかどうかわからない丁度いい塩梅の高さの崖があると、リスクを取って降りるか降りないかの判断が生まれる。そうなると崖の高さもプレイヤーにとって意味をもちますよね。

伊津野氏:

死は取り返しのつかないイベントだと思っているので、アクション部分でも死ぬかどうかには重きを置いています。戦闘にしてもストーリー部分においても「死んだらやり直せばいいや」といった世界では冒険感が出ないからです。「冒険感=死ぬかもしれない感」というのは開発チームでも常に共有していて。死ぬかもしれないから怖いし、死ぬかもしれないから気を付けるし、死なないようにしたいから試行錯誤が生まれると考えています。

ファンタジー世界を自分の足で歩く体験

―― 前作に比べて、マップはどれくらい広くなっていて、街はどれくらい増えているのでしょうか。

伊津野氏:

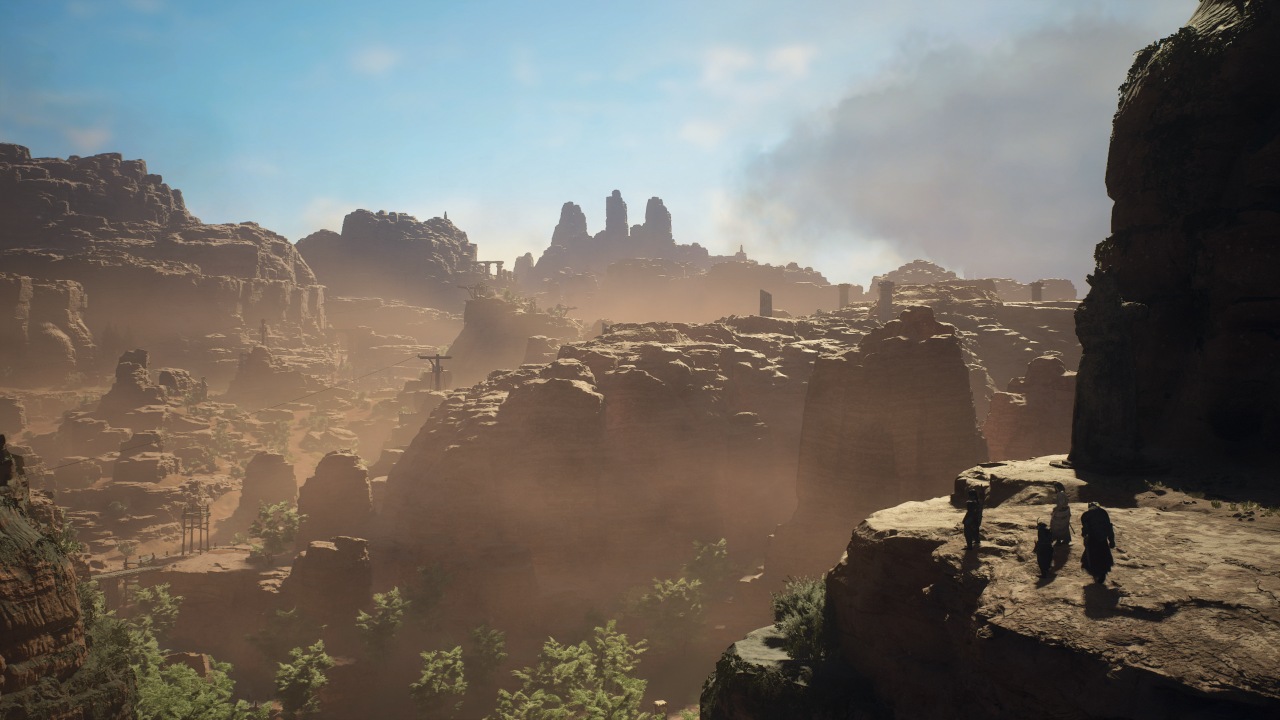

マップの広さは前作の四倍と謳っていますが、厳密に測っているわけではないので開発チームからはもっと広いという見方もあります。街の数も非常に増えています。大きな国は二つですが、それぞれに集落も存在していますので。ただ開発の方向性として、マップの広さそのものにはそこまで重きを置いているわけではないんです。広さよりも、「密度」を大事にしています。フィールドの移動で退屈な時間が発生しないことを一番重視して、何度もマップを調整しています。

平林氏:

本作はストーリードリブン型とは異なる、「体験ドリブン型」のゲームだと考えています。体験が存在しない広いだけのフィールドではなく、移動していても分単位で楽しい体験ができるように作られています。広さではなく密度という点で、ボリュームには自信があります。

――マップを移動していたら連鎖的に絶え間なくいろんなことが起こるのが印象的でした。マップの密度についてはどのような開発方針があったのでしょうか?

伊津野氏:

マップの密度については前作のコンセプトのひとつをパワーアップさせたかたちです。前作では盛り込めなかった要素や培った開発ノウハウを活かして、ギュッと詰め込んでいます。たとえばオープンワールドゲームでは、馬のような長距離の移動手段が欲しいという意見はあると思います。ただ、馬が欲しくなる理由は「馬に乗りたいから」というより、「馬に乗らないと道中が退屈だから」という感情のほうが強いと思うんです。なので前作『ドラゴンズドグマ』から、プレイヤーが馬が必要と思わないくらい楽しい道のりを用意しようというコンセプトで作っていました。プレイヤーが道中でも退屈しないようマップに“楽しみ”をたくさん仕込んでいますので、むしろ馬に乗るなんてもったいないという開発方針で作っています(笑)

平林氏:

プレイヤーに使ってもらった時間に値する価値がある体験をもたらしたいですし、楽しみを得られるように作っています。ただプレイヤーの皆さんにもいろいろな楽しみ方の幅があると思いますので、それを押し付けるつもりはないです。バランスは考慮しつつも、「刹那の飛石」によるファストトラベルシステムも用意しています。

伊津野氏:

気軽に使えないバランスですけど、欲しかったらお金さえあれば買えるというのがミソです。そこのバランスも気を遣っています。初回プレイ時は貴重な刹那の飛石もお金が余るようになれば気軽に使えると思いますし。

――制限なしのファストトラベルを採用せず、あえて「刹那の飛石」のような制限付きのファストトラベルを継続しているのはなぜでしょうか?

平林氏:

制限なしのファストトラベルを採用している作品は移動ではない所に楽しみの重きがあると思うんですが、本作では移動中の楽しい体験にも重きを置いています。たとえば夜は視界が狭く非常に危険なのですが、その夜の怖さがあるからこそ、距離にも価値が出てくると思うんです。遠い目的地への移動で一夜費やすようであれば、拠点の出発前にランタンの油が足りているか確認したり、キャンプ用具を持っていくべきかと思案して準備する必要があったり。そういった緊張と緩和のリズムも大事にしています。

伊津野氏:

あえて歩いて移動するからこそ新しい展開があったり、気づかなかった別のルートを見つけたりといった楽しみもありますね。また拠点間では牛車を使った移動方法もあるのですが、襲撃を受けるリスクもあります。たとえば夜中に牛車が襲撃を受けて破壊されて、ポーンたちもやられてしまい一人アンデッドから逃げ回っている中、遠くにキャンプの煙や道行く人のほのかなランタンの明かりが見える……そうなってやっと緊張から開放されて、「ああ、よかった」というホッとした感覚を心から味わえると思うんです。そういった体験こそが本作の楽しみだと思いますし、ただの移動にもドラマが生まれますよね。

冒険感を感じられますし、同じ道のりでもユーザーごとに違う体験が楽しめると思います。あと、こういう体験って人に言いたくなるじゃないですか。SNSが発達した現代にうってつけではないかなと。ゲーム実況デビューしてシェアしてもらうのも歓迎です(笑)

平林氏:

実況者と視聴者の間でサーバーを介したポーンの貸し借りもできるので、自分のポーンと旅している実況者を見ることもできます。

伊津野氏:

有名実況者に自分のポーンが使われたりしたら面白いですよね。ポーンシステム自体は前作からありますが、より現代にマッチした遊び方ができるんじゃないかなと。

――試行錯誤して考えながら攻略する必要がある印象を受けました。どのような方針でゲームバランスを調整されましたか。

伊津野氏:

根本にはユーザーに最高の体験をしてもらいたいという想いがあって、ゲームで指示された通りに動くよりも、自分で考えてやりたいことを実現できる方が、体験の感動は大きくなると考えています。なので、あえてユーザーにちょっと高めのハードルは課しているのですが、単純に難易度を上げるんじゃなくて「知識・時間・テクニック」のうちどれかが基準を超えてれば進めるようなバランスを意識しています。そのための解法はたくさん用意していますね。すべてのユーザーが100%面白く感じるゲームではないかもしれませんが、 「このゲームを楽しむぞ」と意気込んでプレイしてくれる人にとっては、120%、150%の体験が得られるようなデザインになっているかなと。

平林氏:

圧倒的なテクニックで乗り切る方もいると思いますし、知識のあるポーンやレベルの高いポーンとパーティを組む、あるいは時間をかけてレベルアップしてアイテムを集めることも攻略法のひとつです。攻略に行き詰ったときは、自分の中で足りない「知識・時間・テクニック」のどれを補えばよいかを考えてもらえれば、打開できるきっかけになるかなと思います。

『ドラゴンズドグマ』でしか表現できないこととは

――お二人が考える『ドラゴンズドグマ』でしか表現できないこと、体験できないことは何でしょうか?

平林氏:

「冒険感」です。子供時代に山に行ってごっこ遊びをしてた実体験があって、それは遊びであり冒険だったんです。大人になって、コントローラーを握ってゲームの中で得られた感覚っていうのは、その原体験にすごく近くて。『ドラゴンズドグマ 2』では前作以上に冒険感を感じられたので、少なくとも僕自身の心にはすごく刺さりました。

伊津野氏:

言葉にすると簡単になってしまうんですが「疑似体験」です。僕はゲームの中の体験が、自分の体験のように“夢に出てくる”ゲームを作りたいと思っていて、そのためにいろいろこだわっているところがあります。カメラの画角ひとつとっても、人間の目の画角に近いものにしていたりします。周りをもっと見渡せるように、魚眼レンズのように画角を広めに取ることもできるのですが、本作の画角の方が夢に出てきやすいかと考えています。

それに現実世界ではできないような恐怖体験ができるのもゲームならではですね。夜にモンスターに襲われて、ボロボロで這いつくばりながら逃げ帰る。そんなドキドキする体験も本作の持ち味です。「ファンタジー世界」ではありふれた出来事かもしれませんが、そこに自分が入り込んで疑似体験をする、というプロセスに楽しみの重点を置いているので、是非自身でプレイして体験してみてほしいです。究極のごっこ遊びをしたい人は、ものすごく楽しめるように作っています。

――ありがとうございました。

『ドラゴンズドグマ 2』はPC(Steam)およびPS5/Xbox Series X|S向けに発売予定だ。

【UPDATE 2024/3/6 8:03】

『ドラゴンズドグマ』の対応プラットフォームを修正

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

[執筆・編集:Jun Namba]

[聞き手・編集・写真:Hideaki Fujiwara]

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。