奇才ゲームクリエイターLucas Pope氏インタビュー[開発編]。傑作『Return of the Obra Dinn』を生み出すため、いかに苦しみ抜いたのか

日本の埼玉でたったひとりでゲームを作り続けるLucas Pope氏は、インディーゲームシーンを語る上で欠かすことのできないクリエイターだ。そんな氏が手がけた唯一無二の魅力を持つ『Return of the Obra Dinn』を作る上では、どのような苦しみがあったのだろうか。

高難度推理ゲームをつくる難しさ

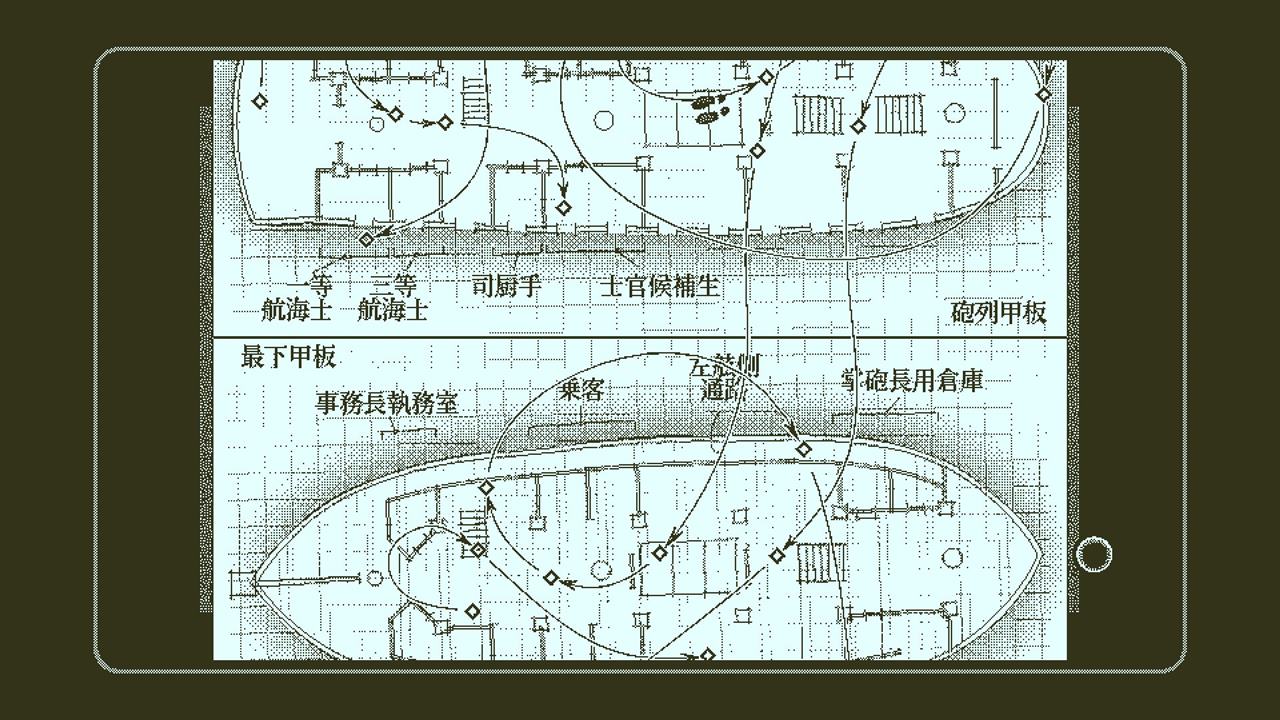

───プレイヤーにとって分かりにくいという点では、甲板員(こうはんいん)や檣楼員(しょうろういん)の身元特定は特に難しいですよね。人数が多いけれど、直接的なヒントは一切ありません。

Lucas Pope:

謎解きの構造としては、身元と死因の特定を済ませれば済ませるほど、選択肢が減っていくようになっています。ある意味、ゲームを進めれば進めるほど簡単になっていきます。そこで、すぐに解けるキャラクターもいれば、解くのが少し難しいキャラクターも、解くのがすごく難しいキャラクターもいるようにしたかったのです。

甲板員や檣楼員は解くのが難しい部類に入ります。当時の船乗りは、航海士クラス以外は命の価値が低い、いくらでも替えがいる消耗品のように扱われていました。あまり名前で呼び合うこともないですし、個室があるわけでもありません。物語上、一般乗組員に関する手がかりを多く残すわけにはいかなかったのです。なので、そうしたキャラクターが難しい部類に入ってくるのは分かっていました。それでも、身元を特定できるよう十分なヒントを入れるようにはしています。さきほどお話ししたように、簡単なキャラクターから解いていけば選択肢が絞られてきますので、解きやすくなります。

───正直言うと、甲板員は正攻法ではなく当てずっぽうで解きました。

Lucas Pope:

そうやって解いていった人は多かったです。正直言うと、難しくしすぎたと思っています。手がかりを見つければ答えに気づけますけど、見逃しやすい上に手がかりの数は限られています。

───手がかりを増やす予定はあったのでしょうか。

Lucas Pope:

『Obra Dinn』の開発には4年半もの年月を費やしました。あまりにも長くて、完成させたころには、もう二度と見たくないと思ったくらいです。開発終盤に差し掛かって、あと数か月かけて修正するか、さっさとリリースしてしまうか。疲れ切っていたので、後者を選びました。もう、開発を続ける余力は残っていなかったのです。開発終盤にはゲームに関する多くの修正を施しましたが、檣楼員の手がかりについては修正しないと決めました。

───『Obra Dinn』は高難度なゲームとして評されていますよね。こうした難易度を決める上でためらいはありませんでしたか。

Lucas Pope:

難しくなりすぎないよう、いくつか対策はしています。リリースする前はもっと難しかったんですよ。最初にゲームを通しでプレイしたのは私の妻なのですが、当時は身元特定の難易度を示す星印がなかったのです。そのため、どのキャラクターが簡単で、どのキャラクターが難解なのか分からない状態でした。どのキャラクターが身元特定可能かを示す、ぼやけ効果も正しく機能していませんでした。妻はどのキャラクターが解けるようになっているのか分からないまま遊んでいたのです。

また序盤のチュートリアルも、すべて手記内で説明するようにしていました。リリースの1か月前までは、製品版よりはるかに難しかったのです。そのため最後の仕上げとして、難易度を下げようと多くの変更を加えていきました。それでも難しいゲームではあるけれど、これで十分だろうと、リリースすることにしました。

少し厄介だったのは、妻は難しいゲームが好きだという点です。これだけ難しいのに、彼女は不満なくゲームを進めていったのです。妻と話して、実際に遊んでいる様子を見て、初めて難しすぎることに気づきました。

───ゲームの難易度は、プレイヤーに概ね受け入れてもらえましたよね。

Lucas Pope:

はい。どういうゲームなのか、間違った理解や期待をしていなければ大丈夫だと思います。難しすぎると感じたプレイヤーもいましたが。

───難しいけれど、難しすぎというほどではないと思っています。私も難しいと感じましたが、難易度のストレスよりもゲームのオリジナリティやユニークさ、独特のナラティブといった魅力の方が目立っていたという印象です。

Lucas Pope:

何も解かなくてもゲームの大半を体験できるような構造を目指しました。途中で難しすぎると感じても、詰まることなく先へ進められます。そして遊び続けているうちに、見覚えのある名前や顔が増えていきます。そのころには「解いてみたい」と思えるようになっているだろうという考えです。ゲームから「これらを解くまで先に進めません」と身元特定を促すことはありません。リストの空欄を埋めたいという衝動に突き動かされ、プレイヤーから自発的に解き進めてもらえるようにしたかったのです。

───ゲーム業界ではアクセシビリティに関する議論が活発になってきています。Lucasさんの意見を教えていただけますでしょうか。

Lucas Pope:

個人的には、ゲームはアクセシブルであるべきだと思っています。私のゲームはそうではありませんが。私は少しあいまいな部分を残しておいたり、何をすべきなのかプレイヤー自身の力で見つけてもらったりすることが好きなんです。ただ『Obra Dinn』に関しては、少なくとも何が起きているのかは把握できるよう、序盤は簡単にしようと意識しました。

アクセシビリティという観点で重要だと思う点には集中して取り組みましたが、残りの部分で私ができることは限られていました。『Obra Dinn』のアクセシブルではない部分というのは、多くはデザインの悪さが起因となっています。最初からきちんと計画立てて開発していかなかったからです。

たとえば、ゲーム内の手記は開発中盤になってから追加したものです。60人以上のキャラクターが登場し、バラバラの時系列で語られる物語を追っていく難しさを理解できていなかったのです。シンプルかつアクセシブルにしようと、できる限りのことはしましたよ。

───バランス調整には、やはり多くの時間を要しましたか。

Lucas Pope:

自分の構想どおりに物語をつくっていったのですが、他の人が序盤を遊んでいる様子を見ただけでも、このままでは物語を理解できないであろうことが分かりました。対処方法としては、物語自体を変えるか、理解しやすいように調整するかの選択肢がありました。物語自体を変えるのは非常に難しいので、私が想い描いた物語と、プレイヤーの実際の物語体験とのバランス調整に多くの時間を費やしました。

両者には大きなギャップがあります。私自身は各キャラクターがどういう人物なのか完璧に把握しています。一方のプレイヤーは、キャラクターが何者なのか全く分からない状態からスタートします。そのため、どのようにして手がかりを仕込むべきなのか、どのようにして人間関係を構築していくのか、決めるのに時間がかかりました。誰かのためにデザインすることはできても、私自身がプレイヤーの立場になって体験することはできないので難しいんです。

前作『Papers, Please』の場合は、ランダム要素やプロシージャル生成要素があったので、プレイヤーのゲーム体験が想定できたのですが、『Obra Dinn』ではそうもいきません。

───自分で体験できないとなると、本作ではテスターの存在が特に重要だったのではないでしょうか。

Lucas Pope:

いいえ、『Obra Dinn』ではあまりプレイテストをしませんでした。『Obra Dinn』はキャラクターや手がかりの数が多く、プレイヤーの行動も縛られていないため、それらに付随するデザインの問題を解消する上では、プレイテストはあまり参考にならないかなと思っていました。ただフィードバックはもらいましたよ。他の人が遊んでいる様子から、どの部分が難しすぎるのか、どの部分が理解しにくいのか、見つけていくのです。そういったテストを最後にやったのは、リリースの1年半ほど前でしょうか。それと開発最後の段階で何人かの友人に通しでプレイしてもらいました。

プレイテストを実施するかわりに、ゲームの流れや各要素の相互関係、各キャラクターのぼやけ効果が解除されるタイミングなどを示すツールを自作しました。実際に人々が遊んでいる様子を見ずとも、ゲームの構造を分析できるのです。「このキャラクターのノードはどこにもつながっていない。つまり手がかりが足りない」といった具合に。

───私自身、遊んでいて理解できなかったイベントやヒントもありました。ゲーム構造の管理は、つくる側のPopeさんにとってかなり難しかったと思います。思い悩んだときは、どのようにして解決に導いていったのですか。

Lucas Pope:

困難ではあるものの、やりがいのある挑戦でした。問題解決のためのツールをたくさんつくりましたよ。「このデザイン上の問題や、構造上の問題を解くには、どのようなツールをつくればよいのだろう」と自問自答していきました。そうした工学的な課題に取り組むのは、難しいですが楽しかったです。

───Popeさんはもともとエンジニア畑の方なので、ツールの自作もゲーム開発の楽しみのひとつなのですね。

Lucas Pope:

そうです。ゲームをつくるときは、いつもエンジニア目線で始めます。取り組むべき課題について考え、できるだけおもしろい解決方法をひねり出すのです。

───全体的な推理には洞察力が求められる一方、死因の特定は意外と厳密でなくても正解にしてくれますよね。たとえば怪物に撲殺されたのか圧殺されたのか、どちらでもOKだったり。その点は何か配慮されましたか。

Lucas Pope:

もともとのコンセプトでは、死因を特定する方に重きを置いていました。身元の特定はそれほど重要ではなかったのです。ですが、いざゲームをつくり始めてみると、死ぬ瞬間を体験するわけですから死因の特定は簡単だと気づきました。パズルになっていませんし、死因を埋めるのはそれほど楽しくありませんでした。

そこでプロトタイプをつくるころには、死因ではなく身元の特定を目標としたゲームになっていました。ただ、答えを埋める際の文章構成としては死因の項目を残しておきたかったので、ゲームプレイ上は重要ではないものの、死因の入力が必要となっています。重要ではない部分でプレイヤーがフラストレーションを溜めないよう、ざっくり合っていれば正解とみなすようにしています。

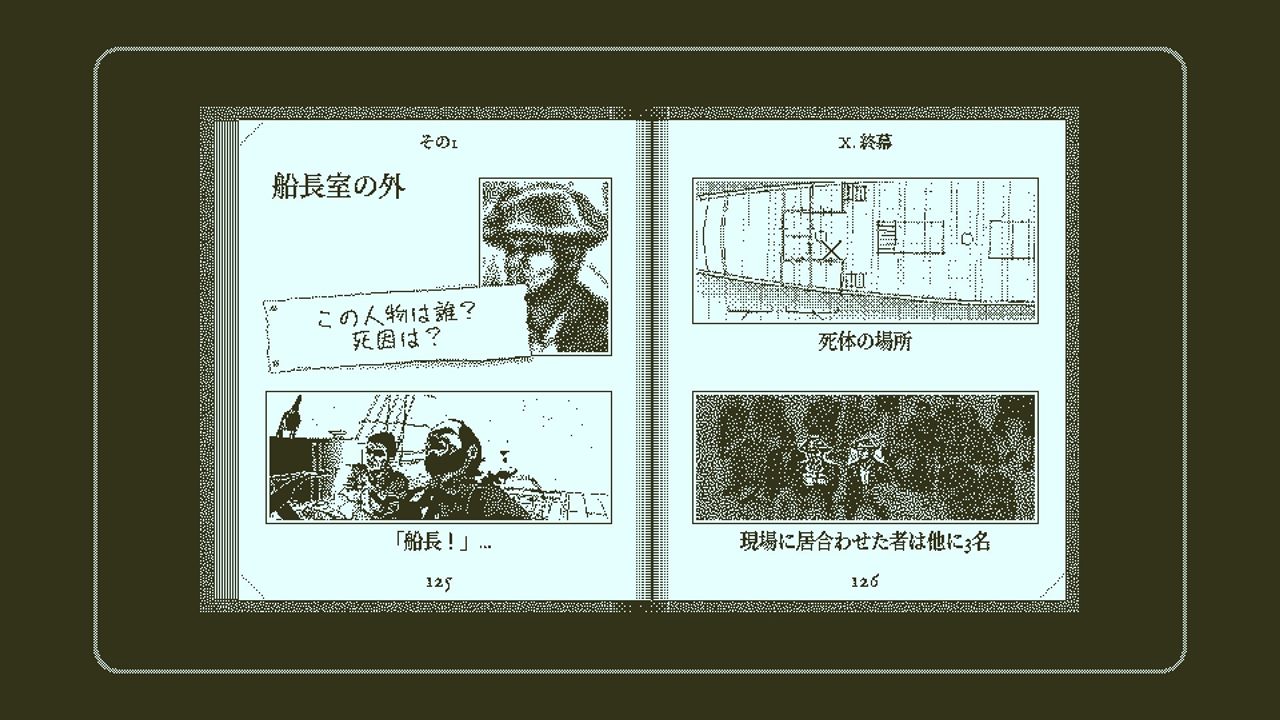

───3人1セットで推理するというアイデアはどの段階で思いついたのですか。

※本作においては、船員の身元特定(名前と顔の一致)をすることになるが、3人ごとの身元が一致してはじめて、正解していることが判明する。

Lucas Pope:

開発の中盤ごろです。『Papers, Please』を通じて、正解・不正解のフィードバックは、すぐにプレイヤーへ返した方がいいと学びました。とはいえ、推理結果をすぐに教えると、正解するまで順番に入力していけば簡単に攻略できてしまいます。人間というのは、ひとたびチートする方法があると気づくと、本当はチートしたくないと思っていてもチートに手を出してしまいがちです。少しでも詰まるとズルをしようとします。そこをどうにかしないといけないと分かっていました。3人1セットで推理させるという仕組みは、私なりの答えなのです。推理メカニックはそれほど変えていませんが、ズルをするのは格段に難しくなりました。正攻法で解くよりも、当てずっぽうで埋めていく方が難しいでしょう。

───なぜ2人でも5人でもなく3人なのですか。

Lucas Pope:

ゲームをリリースする直前に、友人に遊んでもらったんです。さきほどお話ししたように、まだいくつかの機能が抜けていて、製品版よりもうんと難しかったころのビルドです。当時の変更案のひとつとして2人1組にすることを考えていて、「2人1組の方が良いと思う?」と友人に聞いてみたところ、「いいや、3人1組じゃないと絶対にダメだ」との答えが返ってきました。少なくとも西洋では「3」というのは力強い数字ですし、ミステリーにはなにかと「3」という数字がつきものです。なので3人1組のまま残しました。

ただ60人中2人の死因は、最後のチャプターで明かされます。つまり、船上のチャプターでわかるのは58人まで。58は3で割り切れないですよね。最後だけは2人1組で解くことになります。

───3人で答え合わせするというバランスは、個人的に気に入ってます。お気に入りの部分です。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。