『ゆめにっき』を新たに構築する『YUMENIKKI -DREAM DIARY-』スタッフは発売に際して何を語るか。関係者座談会(前編)

『YUMENIKKI-DREAM DIARY-』は、KADOKAWAと当サイトを運営するアクティブゲーミングメディアが共同で開発している。今回はこの発売にあわせて、KADOKAWAからプロデューサーの一之瀬裕之氏、アクティブゲーミングメディアの開発陣からキーパーソン3人を呼んで座談会をお届けする。

KADOKAWAと弊社アクティブゲーミングメディアは、2月23日に『YUMENIKKI -DREAM DIARY-』を発売する。『YUMENIKKI-DREAM DIARY-』はききやま氏が制作した伝説的なフリーゲーム『ゆめにっき』を新たに構築する作品だ。対応プラットフォームはSteam/PLAYISMで、価格は税込1,980円。

『YUMENIKKI-DREAM DIARY-』は、KADOKAWAと当サイトを運営するアクティブゲーミングメディアが共同で開発している。今回はこの発売にあわせて、KADOKAWAからプロデューサーの一之瀬裕之氏、アクティブゲーミングメディアの開発陣からキーパーソン3人を呼んで座談会をお届けする。記事は前後編に分け、前編ではオリジナル『ゆめにっき』への思いを中心に伺った。

――今日は新作『YUMENIKKI -DREAM DIARY-』に携わった方々が集まっていただきました。簡単な自己紹介と新作での役割を教えてください。

一之瀬:

KADOKAWAの一之瀬裕之です。『YUMENIKKI -DREAM DIARY-』プロジェクトの開発者のみなさまが気持ちよく開発できるように応援する係という感じですかね。ツクール事業で担当したのは『RPGツクールMV』で、ツクールに関わってからは約3年。ツクールを担当する前から『ゆめにっき』は知ってましたし、今回『YUMENIKKI -DREAM DIARY-』として新しく構築するのは、かなりの緊張感があります。

中西:

アクティブゲーミングメディアの中西一彦です。スタッフクレジットではスーパーバイザーとなっていますが、アクティブゲーミングメディアの本社が大阪にあるものですから、東京側のフロントとしてKADOKAWAさんとの窓口をやらせていただいています。『YUMENIKKI-DREAM DIARY-』を一人でも多くの人にやっていただく事も自分の役目だと思っています。

イバイ:

アクティブゲーミングメディアの代表のイバイ・アメストイです。もともと弊社は日本のインディーズを世界に広める使命をもってやっている会社です。この『ゆめにっき』というタイトルがあるのは、ずっと前から知っていてリスペクトしていたので、このIPを海外に広めるため開発しませんかとKADOKAWAさんからご依頼を頂いたときは、不思議な縁を感じました。アクティブゲーミングメディアとしてそれを後押しするため、関わらせていただいています。

フアン:

アクティブゲーミングメディアのフアン・ファンディーニョです。『YUMENIKKI -DREAM DIARY-』のアートディレクターをやっています。僕はもともと日本が好きだったんですが、何年か前にスペインの友達から「こんな日本のゲームがあるよ」と『ゆめにっき』を教えてもらって、衝撃を受けました。それ以来『ゆめにっき』の虜になりました。アクティブゲーミングメディアで『ゆめにっき』のプロジェクトが始まると聞いてから、このプロジェクト・チームに入りたいとずっと言っていました。こうして関われることができて本当に嬉しいです。

イバイ:

フアンは、プロジェクトが決まる前の時期には、もう月曜日から金曜日まで「『ゆめにっき』のプロジェクトはどうなってる?」って聞いてきましたよ(笑)。正式に決まったときは、すごく嬉しそうでしたね。

中西:

最初に一之瀬さんから『ゆめにっき』のIPを使ったゲームを作りたい。しかもインディーズの良さも残して海外展開をしたい、というお話がありまして、それならうちの得意分野ですよと答えました。その話を頂いて、イバイに報告したら、大阪に『ゆめにっき』の大ファンがいるから、あいつにやらせたいなと。あとで聞いたらフアンのことだったんですけど(笑)。

――もしかして『ゆめにっき』の大ファンであるフアンさんの情熱が、最後のひとおしだった?

イバイ:

そうですね。もともとフアンが『ゆめにっき』が大好きだったのは大きいですね。最初にフアンと会ったとき、日本のコンテンツって何が好きなの?と聞いたら、北野武の『HANA-BI』と『ゆめにっき』にすごく影響されたって答えたくらいですから。

フアン:

僕はもともとスペインで美術を勉強して、写真を学んでいて、日本が気になってたんです。だから写真を撮ろうと日本に来ました。その後、仕事を見つけて、今は日本に住んでいます。

――『ゆめにっき』がお好きだというフアンさんですが、ゲームで登場する場所で、気に入っている場所はありますか。

フアン:

最初の窓付きの部屋ですかね。建物の外の景色を見て、ここはどんな街なんだろうと気になりました。あと黒猫がいるデパートの屋上ような場所や空中庭園。背景に山と村のような写真が見えますよね。リアリスティックなところが気になるんです。他にも幽霊とか学校とかアパートは僕から見て日本の雰囲気がありますね。

――黒猫がいる屋上は音楽もかっこいいですよね。

――『YUMENIKKI -DREAM DIARY-』のトレイラーのYouTubeのコメント欄を見たら、海外からの書き込みがすごく多かったです。海外での『ゆめにっき』の人気についてはいかがでしょうか。

中西:

1月にSteamで『ゆめにっき』を配信させていただいたときのダウンロード数だと、アメリカ合衆国が1位で30パーセントを超え、日本は13パーセント。韓国は9パーセント、次に上位だったのがブラジルと中国、そしてヨーロッパです。意外に多かったのが南米ですね。

イバイ:

日本のインディーゲームでここまで世界で評価されている作品はあまりないイメージです。

一之瀬:

原作はフリーゲームですし、プロモーションとか商業ゲームのようになっているわけではないので、本当に作品の魅力でここまで世界に広がったという意味で本当に凄いですよ。フアンさんに聞きたいんですけど、日本で『ゆめにっき』が最初に出たあと、割とすぐにヨーロッパでも広まったんですか?

フアン:

はっきりとはわかりませんが、僕が『ゆめにっき』を知ったのは2011年でした。実際にはその前から人気だったと思います。『ゆめにっき』の最初のバージョンが2004年、最後のバージョンが2007年だったから、もっと前からヨーロッパで知られていたのかもしれませんね。

一之瀬:

面白いと言ってくれる人たちが、独自に翻訳して海外で広めてくれたんです。そこ含めて『ゆめにっき』は面白い現象ですね。

中西:

計画的にワールドワイドに作品を展開するのは難しい市場の中で、こういうこともあるんだなと驚きました。

――どうしてここまで『ゆめにっき』が国内外含めて人気になったと思いますか?例えば二次創作の類を見ない多さをとっても、新しい現象な気がするんです。

フアン:

このゲームは、ちゃんとしたストーリーがあったら人気じゃなかったと思います。やっぱり一般的なゲームとは違いますよね。

中西:

『ゆめにっき』の一番の特徴は、プレイヤー側に委ねられている部分ですよね。それが人によって解釈が違って、ファン同士のコミュニティーが形成されたのが、人気が出た一番の要因なのかもしれません。

イバイ:

何年たっても『ゆめにっき』の中にまだ謎が残っているかもしれない、そう思わせる力がありますよね。いわゆる初期の広がりとして、ネット文化が今と全然違うもので、スマホじゃなくPCを使って書き込みをしていた時代だと思うんですけど。そういうのも反映しているのかもしれない。いずれにせよ、世界観にしても音楽にしてもそうとうなスキルを持った開発者ですから、それが評価されたのだなと。

一之瀬:

僕は何度かききやまさんにお会いしていますが、実際に見た夢を創作ノートにつけていて、それが実際のゲームのベースになっているらしいんです。僕はそのあたりがゲームに真実味をもたらしている要因じゃないかと思いますね。しかも作品としてやりきっていますよね。広大なフィールドを歩いて、そのなかに色んな仕掛けもある。僕も開発者として想像はつくんですが、どれだけの労力をかけたんだろうなって。イラストも音楽もドット絵もききやまさんの自作なので、その創作のエネルギーたるや凄まじいものがあると思いますね。ミステリアスなんだけど、ききやまさんのクリエイター魂というか強い想いがプレイヤーの皆さんに伝わってくるんです。

イバイ:

『ゆめにっき』というゲームのタイトルもいいし、夢を中心においた作品というのも魅力です。夢は不思議なもので、何を意味しているのか誰にもわからない。なぜ主人公を窓付きって呼ぶのかもはっきりとはわからない。

中西:

遊び方もプレイヤーに委ねられてて、答えがあるようなないような、そこにわくわくさせられましたね。

一之瀬:

本当に不思議な世界観を作り上げた作品ですね。ききやまさんが実際に見た夢なんだったら、もうすべてのNPCを含めて納得できる。全部見たままかどうかはわからないですけど、温泉さんやトクト君とか、ききやまさん自身もそれをわからないんじゃないかな。夢のなかで見たものなので、無意識の反映なんでしょうけど。あれはききやまさんのなかで完成されてる世界観ですね。これはききやまさんにお聞きしたことですけど、説明的な要因、しばりつけられるのが嫌なんだと言っていましたね。

フアン:

僕にとってはインターネットに隠されている幻のゲームみたいな感じだったから、すごく気になったんです。実際に遊んだときも窓付きの夢とゲームのアートはどんな関係があるのかなにもわからない。わからないことだらけだから、自分で自分のストーリーを作るんですね。『ゆめにっき』の一番の魅力はミステリアス。ゲームの雰囲気だけじゃなくて、ききやまさんもミステリアス。ききやまさんの人となりが気になりました。でも誰もききやまさんの写真を見ていないし、ききやまさん自体が幻みたいな存在なんです。

イバイ:

いまだにききやまさんの存在がわからないというのは大きいですよね。そういえばフアンは『ゆめにっき』を初めて遊んだときに、自力でクリアできたの?

フアン:

自力ではできなかったですね。ものすごく迷ったときだけインターネットで攻略方法を調べたんですが、見たのはあくまでテキストでのヒントです。ウォークスルーの動画は見ていません。だから、エンディングを見たときびっくりして、このゲームは本当に凄いと思いました。

イバイ:

私が気になったのは、ききやまさんはあえて『たけしの挑戦状』みたいにしたのかなと。あれって狙ってクリアできないじゃないですか。ききやまさんも狙ってクリアできないようにしたのかと思って。偶然性がないとクリアできない。なぜそういう風に作ったのか、理由はわからないけど気になりましたね。

――普通のツクールの文脈なら悪夢から脱出するホラーゲームみたいにデザインすると思うんですが、見た目は悪夢っぽいのに、そう作っていないところも独自なところですね。

一之瀬:

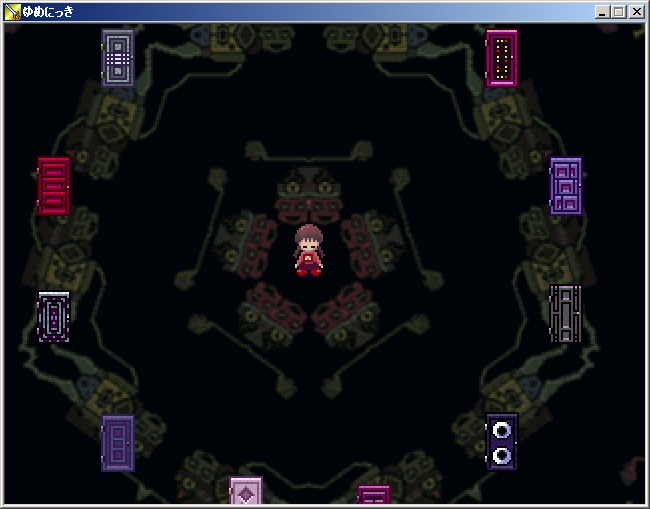

通常、ツクールなら俯瞰視点のマップだったりするのに、クォータービュー的な感じにしてますよね。ききやまさんのイマジネーションが向かってるところが「ゲームとして」というより「表現として」という感じがするんですよ。固定観念で作られていない。マップもものすごくバリエーションがあるし。見た夢を創作ノートにつけながら作っていったってことを考えると、一般的なゲームの作り方とは違う作り方ですよね。やっぱり最後だって必然性があったから、ああなったんじゃないかなと思います。あの扉が並んでいるビジュアルも夢で出てきたんじゃないかな。あくまで想像ですけどね。

フアン:

僕も『ゆめにっき』はホラーゲームじゃないと思う。ききやまさんの世界だと思います。ききやまさんが自分のなかで持っているものをゲームとして出した印象です。ゲームというよりアートだと思います。

一之瀬:

もしかしたら、ききやまさんにとってはゲームじゃなくても良かったのかもしれないですね。映画でも本でもよかったのかもしれない。たまたまツクールというツールと出会ったから『ゆめにっき』という作品になったのかもしれない。ビデオゲームには音楽もあって絵もあって、ゲーム性の部分も反映できて表現手段としてききやまさんとして的確だったのかも。でもそこであえてツクールを選んでくれたことに本当に感謝したい。ききやまさんが作っている姿はなんとなく想像できます。毎日、深夜にコツコツと作って、『ゆめにっき』の創作ノートに見た夢を書き込んで、孤独な作業を繰り返してきた姿が目に浮かびますね。

――『YUMENIKKI -DREAM DIARY-』の開発にあたって、ききやまさんとのやりとりはされたんですか。

一之瀬:

企画の段階から全部監修もしていただいて、常にききやまさんとはやりとりしていました。ただ、ききやまさん自身は懐の深い方で、こうしてほしい、ああしてほしいとは我々に言われなかったです。多分これは『ゆめにっき』作品そのものをプレイする人たちに解釈を委ねてるのと同じなのかなと思います。だからこれはリメイクじゃないんですよ。リイマジンなんです。

フアン:

そう、リメイクじゃないんです。ききやまさんの作品はパーフェクトだから、リメイクじゃなくてリイマジンです。この『YUMENIKKI -DREAM DIARY-』を好きになってくれる人もいるだろうし、逆に好きじゃない人もいるとは思う。今回は全てにおいて原作を尊重して作ったつもりで、悪い作品にはなっていないと思います。だから好きな人はいてくれると信じていますね。良さが伝わってくれればと思います。

――ではここからは新作『YUMENIKKI -DREAM DIARY-』を中心に話を聞かせてください。

後編に続く。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。