「堀井雄二」調査団: アドベンチャーゲームは如何に日本のストーリーゲームを発展させていったか? (後編)

クリエイター堀井雄二氏に話をうかがうロングインタビューの後編。中編では『北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ』『軽井沢誘拐案内』のルーツをたずねた。後編では知る人ぞ知る『九龍の牙』と『白夜に消えた目撃者』という発表されながらも制作されなかった作品について訊き、そして『ドラゴンクエスト』シリーズについても語っていただく。

『ポートピア連続殺人事件』の数々の革新性(前編リンク)、そして『オホーツクに消ゆ』の登場によってコマンド選択型と場面転換、映像的演出が体系化され、日本のアドベンチャーゲームはよりドラマティックなものに変化していった(中編リンク)。『オホーツクに消ゆ』のヒットは、従来のコマンド入力型と東西南北の地続きの空間を旧来のスタイルへと変えるインパクトがあった。さらにコマンド選択型を導入したファミコン版『ポートピア連続殺人事件』がヒットし、PCでも家庭用ゲーム機でもコマンド選択型が主流になっていく。その流れはリバーヒルソフトの『殺人倶楽部』(86年)でさらに決定的なものになった。とはいえ、コマンド入力型がすぐさま淘汰されたわけではない。シンキングラビットはコマンド入力型にこだわりを見せており、『道化師殺人事件』(85年)、『カサブランカに愛を』(86年)、『マデリーン』(87年)とコマンド入力型を80年代後半になっても追求していた。純粋なアドベンチャーゲームの進化形、コンピューターと対話をする原理的なインタラクティブな面白さがそこにはあった。

しかし、ストーリーゲームの主役はアドベンチャーゲームではなくRPGの時代に入ろうとしていた。一部のアドベンチャーゲームは大作志向となり、コマンド選択型がフォーマットとして氾濫したため、アドベンチャーゲームは徐々に行き詰まりをみせてきた。PCではアドベンチャーゲームというのはひとつの大きなジャンルだったが、ファミコンでは大きく出遅れていたためそうではなかった。

表現的には『TOKYOナンパストリート』と『軽井沢誘拐案内』によって、もはや地の文がなくても、地の文を肩代わりする相棒のキャラクターがいなくても、主人公が“台詞をもつ” “独り言をしゃべる”ことによって物語を進める手法が生み出された。80年代後半は、これによってアドベンチャーゲームの主人公に自然に台詞をもたせることができ、より物語の幅が広がった。堀井氏の「女の子を立てるために主人公をしゃべらせた」。この言葉から象徴されるように、日本のPCのアドベンチャーゲームは大作主義の一方で美少女ゲームに活路を見出していく。

『軽井沢誘拐案内』はRPGのフィールドマップを取り入れ、アドベンチャーゲームが他のジャンルと高度に融合が可能であることを示した。90年代の日本のゲームは堀井氏を中心にアドベンチャーゲームで培われたキャラクターやドラマを語る方法論をRPG、アクションゲーム、シミュレーションゲーム、スポーツゲーム、海外のポイント&クリックのフォーマット、別メディア(ノベル・映画・アニメ・舞台)など他ジャンルと融合させることによって、アドベンチャーゲームはコマンド選択型から再構築を図り、そのストーリーを語る手法はビデオゲーム全体に自然なものとして浸透していく。ドラマ性を重視した美少女ゲーム、RPGとアドベンチャーゲームの融合をした『軽井沢誘拐案内』はその道筋を最初につけたゲームになり、『ドラゴンクエスト』を代表するRPGはアドベンチャーゲームに代わる新たなストーリーゲームの主役の座に踊り出た。そこで描かれた勇者の物語は、王道の象徴として波及した。

最後に、堀井氏からその『ドラゴンクエスト』シリーズのことを聞く……といきたいところだが、その前に知る人ぞ知る『九龍の牙』と『白夜に消えた目撃者』という発表されながらも制作されなかった堀井氏のアドベンチャーゲームがある。これについてゲームの構想の紹介と共に堀井氏にお聞きした。そして堀井氏は、『ドラゴンクエスト』でいかにしてRPGにアドベンチャーゲームで発展させたドラマ性を適用させていったのかについて訊いてみたい。

――『軽井沢誘拐案内』のことも話していただけまして、次にこれはぜひ聞きたかったんですが、『九龍の牙』というタイトルを覚えてらっしゃいますか。

堀井氏:

これね(笑)、塩崎さんと「北海道の次は香港いきたいね」と言っていて。香港の次はロシアも行ったんですよね。これほんと趣味です(笑)。取材したかった、旅行してみたかっただけみたいな。

――でも記事を読む限り、かなり具体的にストーリーの構想を考えておられますね。

堀井氏:

この記事を書き終えて、満足しちゃったんでしょうね。意図としては作る気はあったんだけど、作るのも大変だなぁと思ってたら、「次はロシア行きたいね」って話になっちゃって。

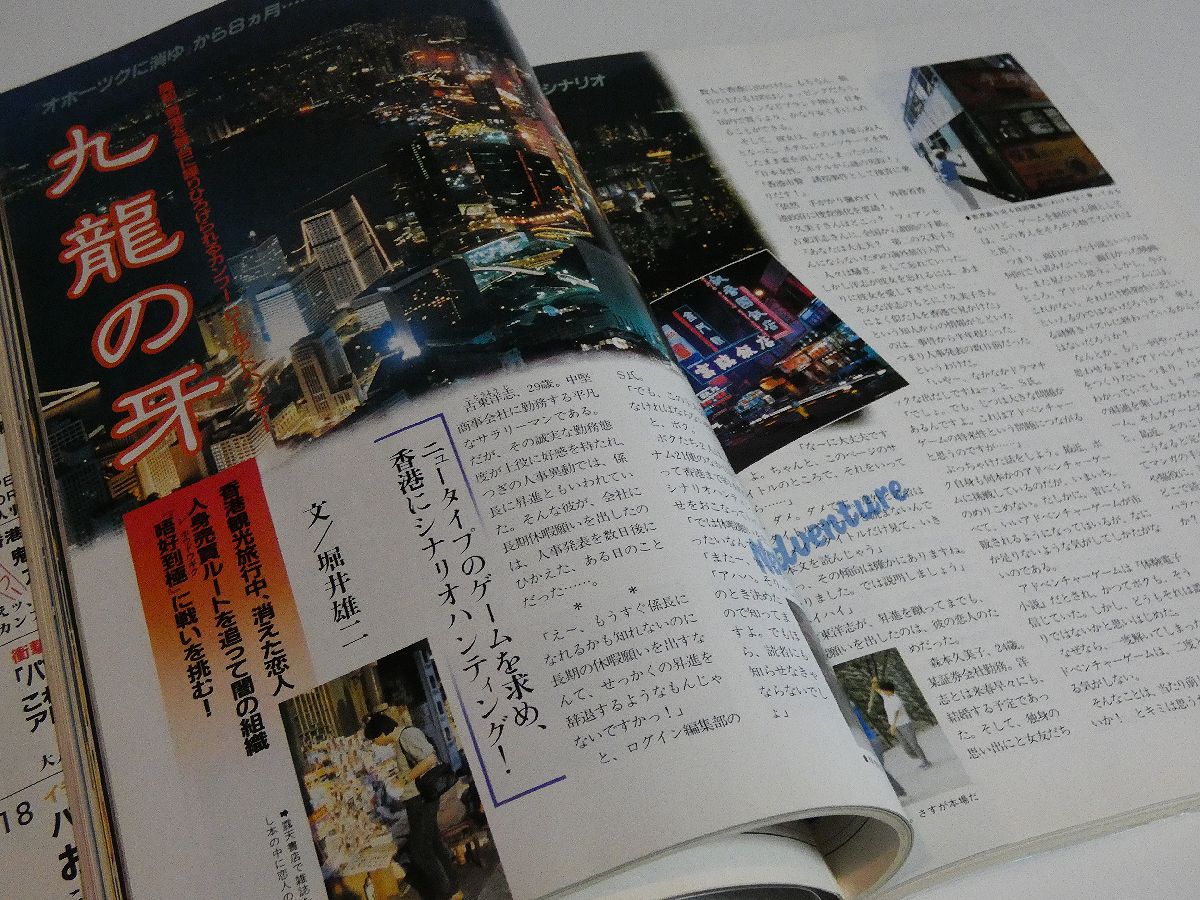

『九龍の牙』

84年8月号「ログイン」に掲載された香港のロケハンレポートと共に書かれたアドベンチャーゲームの構想記事。サラリーマンである主人公・古東洋志は近く結婚する予定だったが、その婚約者は独身最後の思い出にと友人たちと出かけた香港旅行中に失踪してしてしまう。婚約者の突然の失踪は世間を騒がしたが、事件は風化していった。半年後、知人の目撃情報から主人公は単身、香港に飛び立つ。そこで再会した婚約者は人身売買組織「唔好到極(ンホウドウギク)」に麻薬漬けにされており、主人公との再会間際に自殺。唔好到極に復讐を誓った古東洋志はカンフーの達人と出会ったことで自らの肉体を武器にする。九龍の街で暴れまわる彼にもはや平凡なサラリーマンの面影はない。いつしか人は彼のことを「九龍の牙」と呼び始めていた……。

香港島や九龍の街を自由に探索することができ、カーアクションなどの見せ場なども考えられていた。敵を倒していくとレベルがあがり、カンフーの技や広東語を覚えることができる。広東語は呪文の役割になっており、買い物や情報収集で有利になる。主人公は性格付けされたものになることが構想されていた。『九龍の牙』のRPG要素、性格付けがある主人公、人身売買組織、そして「しめあげて聞く」といったコマンドは、『軽井沢誘拐案内』に反映されている。

――カンフーでロールプレイング要素があるアドベンチャーで、復讐の物語となると、鈴木裕さんの『シェンムー』を思い出さずにはいられないんですが(笑)、『シェンムー』はプレイされましたか。

堀井氏:

『シェンムー』はちょっとだけプレイしましたね。

――そのときに『九龍の牙』を思い出したりとかは。

堀井氏:

『シェンムー』は日本で終わっちゃったんで。香港に行けなかったんですよ。

――『九龍の牙』はあくまで構想段階を語った記事ですが、次の『白夜に消えた目撃者』はロケハン記事に次いで、しばらくしてから実際に制作スタートしたことを報じる記事まで出ています。

堀井氏:

(当時の記事をみながら)これもなんでポシャったんだろう……。やっぱり時期的には流れがファミコンに移っていったんでしょうね。ファミコン版の『ポートピア連続殺人事件』があって、『ドラゴンクエスト』もあって、作ってるあいだに「ないなぁ」と思ったのかもしれない。ファミコン版の『オホーツクに消ゆ』もあったし、これを作るよりかは『オホーツクに消ゆ』をファミコンに移植しよう話になったんじゃないかと思うんです。(※)

――当時、塩崎さんに怒られたりはしなかったんでしょうか。

堀井氏:

制作スタートとは書いてるけど、まだプログラムはしてないですよね。会議の段階なんで誰かに苦労をかけるということはまだなかったと思うので。

ファミコン版『オホーツクに消ゆ』が発売されたのはしばらく後だが、上記の年評と照らし合わせると今回の堀井氏の証言は時系列的に一致する。『ポートピア連続殺人事件』が85年11月末に発売され、86年1月に『オホーツクに消ゆ』のファミコン版への移植を塩崎氏から打診されている。『白夜に消えた目撃者』の制作スタート記事が紙面に載ったのはその翌月である。つまり塩崎氏からファミコン版『ポートピア連続殺人事件』の反響を受けて、『白夜に消えた目撃者』の制作ではなく『オホーツクに消ゆ』の移植を優先したい内容の会話がここで交わされた可能性はある。『白夜に消えた目撃者』の実際的な制作期間は数か月から半年程度であり、制作スタート記事で言及されている3回まで行われた会議もそのあたりを最後に打ち切られたと思われる。

『ソヴィエト殺人ツアー 白夜に消えた目撃者』

15日間のソ連一周の観光団体ツアー。参加者は主人公である推理小説マニアの社会科高校教師、日本人のツアーコンダクター、ロシア人ガイド、T大名誉教授の老夫婦、世話好き有閑マダム、その付き添いの露文専攻の女子学生、OL二人連れ、謎の男三人組、ツアー2日目でツアー参加者が殺される殺人事件が起きる。犯人は誰か?ツアーのメンバーには主人公が犯人だと疑う人もいる。続行されるツアー。主人公に迫る犯人の魔の手。そして途中からツアーに参加してくるロシア人美少女の正体とは。

システム的に時間概念があり、情報を聞こうが聞くまいがツアーのスケジュールが消化され、1日が経過してどんどん場所や物語が勝手に進んでしまう。寝るコマンドを選ぶだけで時間が進むことも検討された。当初は純粋なスパイものが構想されたが、中高生のパソコンゲーマーに受け入れられるか?ということで、ツアーものの殺人事件に変更された。全10章(『軽井沢誘拐案内』は全6章)の大作になる予定だった。ちなみに「月刊OUT」85年10月号のインタビューで堀井氏は“KGB対CIAで、亡命したいやつをまんまとアメリカに亡命させるアドベンチャーゲーム”とオチに関わる部分の発言をしている。

――『白夜に消えた目撃者』は『ドラゴンクエストXI』の齊藤陽介プロデューサーがかつて手がけられた『ユーラシアエクスプレス殺人事件』とコンセプトが似ていると思うんですが、こちらもプレイはされましたでしょうか?

『ドラゴンクエストX・XI』、『NieR:Automata』のプロデューサー。90年代後半から『ユーラシアエクスプレス殺人事件』『øSTORY』『ザ・フィアー』という実写を用いたアドベンチャーゲーム三作を手がけた。

堀井氏:

いや、頭だけですね。ほとんど覚えていません。

――『白夜に消えた目撃者』の記事ではシステム的に時間概念を組み込もうとしていて、そのシナリオ作りにかなり苦心されていたことがうかがえます。

堀井氏:

時間が進むことによって取り返しがつかないんじゃなくて、取り返しが付くということなんですよね。時間の流れがあるドラマを作ったときに、ハズレの選択肢を選んだときにどうするのか。そこに悩んだ記憶がありますね。

――今、堀井ミステリー三部作と呼ばれることもありますが、もしこれが完成して発売されていたらエニックス三部作が『ラブマッチテニス』『ポートピア連続殺人事件』『軽井沢誘拐案内』、アスキー三部作が『オホーツクに消ゆ』『九龍の牙』『白夜に消えた目撃者』と呼ばれてたかもしれないですね。

堀井氏:

そうかもしれないですね。

――堀井ミステリー三部作を振り返ると、一貫して相棒の存在を描いていて、そのあたりのフィードバックを『ドラゴンクエスト』に反映しようと考えたことはありましたか?たとえばローラ姫が途中で連れ添うシーンは、その名残りなんじゃないかなと思ったんですが。

堀井氏:

相棒ですか。『ドラゴンクエストI』はひとりですけど、『II』になると三人パーティになって、それが相棒みたいなものですよね。『IV』になるとライアンにホイミンが仲間になったりとか、『VIII』だと狂言回しとしてトロデがいたりとか。主人公だけだと中々ドラマが作りにくいんで、主人公の声を代弁してくれる相棒はいますよね。『ドラゴンクエストⅨ』のときは携帯小説にハマってて、ギャルのサンディを相棒にしました。

――堀井さんがアドベンチャーゲームというジャンルのなかで発展させたドラマ性、物語性は、のちのち他のジャンルにも移植されていったと思っています。RPGはドラマ性や物語性とも相性が良かったんでしょうか。

堀井氏:

そうですね。ある意味ではRPGは何でもできましたよね。要するに町を置いて人を置いて、人と話すと何か返ってくる。人にしゃべらせてドラマを作るということなんで、『ポートピア連続殺人事件』と同じですよね。

――『ウルティマ』は『II』から町で歩いている人と話せるようになるんですが、挨拶ばかりで、ヒントをくれることは稀なんです。『ドラゴンクエスト』と同時期発売の『ウルティマIV』では、町の人と話したらコマンドを入力して会話するんですよね。海外はRPGでドラマ性をだすときに、まずそういう方向に行ったのですが(※)、『ドラゴンクエスト』では話すとダイレクトに反応が返ってくる。そのときに、コマンド選択型は考えられなかったんでしょうか。

堀井氏:

そのほうが楽ですよね。コマンドも「はい」か「いいえ」だけのほうが楽。それはそれで色んな答えを用意したら色んな選択が生まれるし、「はい」か「いいえ」だけでも十分ドラマを作れるかなと。『ドラゴンクエスト』は単純にやった人全員にクリアしてもらいたかったので。でも『ウルティマ』は「お話」というより「世界観」ですよね。(※)

――まさにそこで、世界観を感じさせた『ゼビウス』とかマイコンの『スタートレック』とか、最初期のアドベンチャーゲームやRPGもそうですが、まず世界観があってその中で遊ぶことがゲームのストーリー性だとみんな思っていたんです。でも、堀井さんの場合はそうじゃありません。

堀井氏:

『ドラゴンクエスト』の場合は世界観だけじゃなくて、完全にお話というレールをRPGで敷きましたね。そのほうが遊びやすいかなと。とにかく「竜王の島はあそこだ!あそこに行って倒せ!」っていう目的を設定したんですよね。じゃあそのなかで、どうしよう、どうやって行けるんだろうっていうドラマなんですよ。そのなかでお姫様を助けたりとかして。

『ウルティマ』はテーブルトークRPGの自由度をコンピューター上でもなるべく再現するデザインで作られているため、世界観と最低限の目的しか設定されていなかった。ストーリーを積極的に物語る作りにはなっておらず、ショップや酒場、王を除いてNPCとは会話ができなかった。『ウルティマII』からNPCと会話できるようになったが、ほとんど挨拶ばかりで、中には世界観を壊すようなメタな台詞もあった。『ウルティマIII』からメタな台詞は減ったが、挨拶ばかりなのはあまり変わらず、これは国内で発売されたRPG『無幻の心臓II』(85年)でも同じであった。85年の『ウルティマIV』と86年の『ドラゴンクエスト』は、NPCの台詞に挨拶だけではなく、機能的なヒントや世界観を膨らせる台詞を言わせ、アドベンチャーゲームの宝探し要素、正確には大きな目的を達成するための小さな目的がいくつもあるスカベンジャーハント要素(『ウルティマIV』では徳、『ドラゴンクエスト』では太陽の石やあまぐもの杖など)を加え、ここで現代的なストーリーPRGを形作ったといえる。

――世界観という意味では『ウルティマ』は最終的に宇宙が舞台になりますよね。『ファイナルファンタジー』が初期から宇宙を舞台にしてるのは、そこを引き継いでいる部分があると思うんですが、『ドラゴンクエスト』で宇宙に行くことは当時考えなかったですか。

堀井氏:

中世ヨーロッパでファンタジーのほうが温かいと思ったんです。やっぱり宇宙ものはちょっと冷たい気がするんですよ。宇宙もので僕が好きだったのは海外ドラマの「宇宙家族ロビンソン」。あれは宇宙ものでも温かいと思いました。「スタートレック」も好きでしたね。色んな星に色んな文化があって、それはRPGにおける町のような描かれ方でした。

――RPGにレールを敷くうえで、『ポートピア連続殺人事件』の地名移動方式のように場面を区切る考え方をした場合、それは「町」ということですか。

堀井氏:

『ドラゴンクエスト』って町単位なんですよね。どこかの町に行けば問題があって、それを助けて、ありがとうと言われて、次の町に行く。町ごとのシナリオがあって、最後には魔王を倒すという構成なんですよ。どのシリーズかは忘れましたが、ある町に行くと殺人事件が起こって、その犯人を見つけるみたいな、「ポートピアの町」を考えたこともあります。ただ、これはこれで一本のゲームだなと思って、作るのも大変なのでボツにしたことはありましたね。

――それは後のシリーズのどこかで部分的には実現していないんですか?

堀井氏:

部分的には『ドラゴンクエストX』でありましたね。スタッフ含めてやりたいということで。

――「紅玉館」と呼ばれる館が舞台のミステリー要素があるクエストですね。あと、『ドラゴンクエストⅨ』でもエルシオン学院に入ったら探偵に間違えられるというイベントがありましたね。僕は「ポートピアの町」のボツネタを聞いたとき、『ドラゴンクエストⅢ』の商人の町のことと思ってたんですが、あれは違ったんですか。

堀井氏:

あれは別の違う企画ですね。仲間を置いていくという(笑)。そのなかで町が大きくなっていく。

――昔のアドベンチャーゲームは、PCの前に座っているプレイヤー自身を「あなた」と呼んで語りかけてきましたが、堀井さんのゲームは厳密には一度もそういうのをやったことがないですよね。常に役割があるというか。『ラブマッチテニス』では女の子が想定されてますし、『ポートピア連続殺人事件』では刑事のボス、『ドラゴンクエスト』は勇者があって、それも少しずつ変化して最新の『XI 』がある。

堀井氏:

まあ、そう言われればそうですね。リアルな日常の自分が入り込んだという設定の仕方もあるんでしょうけど(※)、いきなりロトの勇者って言われて動き始めるのもいいかなって。どんどん絵もリアルになりましたしね。主人公も多少は拡張しないと変な気もするし、そこはジレンマなんですけどね。

『ウルティマ』シリーズの主人公アバタールは現実世界に暮らしている人間がファンタジーの世界に召還されるという設定であり、プレイヤーがゲームの世界に入るというメタファーになっている。

――そのジレンマは3Dグラフィックス化した『ドラゴンクエストVIII』のころからあったのではないでしょうか?

堀井氏:

ありましたね。グラフィックがドット絵のような簡素なつくりだった時代は何もしなくて問題なかったんですが、『ドラゴンクエストVIII』くらいグラフィックが進化すると、たとえ主人公が自分自身と言われても棒立ちだと変な気がする。多少はリアクションしないと。だから驚くとか、逆にこれは驚きすぎだとか、表情や佇まいについてかなりやり取りした記憶はありますね。

――『ドラゴンクエストI』の勇者と魔王の対立は、なぜ過去にも同じ戦いがあったということにしたんでしょうか?魔王との戦いはいわば2度目の戦いだと。

堀井氏:

いきなりやるより過去に勇者がいて、その血を引いた主人公が使命をもっている。かつて勇者がこういうことをして竜王の島に渡ったとしたほうが、何もない状態で手探りにプレイヤーがやるより、イメージがわいていいかなと。先人がいた、みたいな。

――『ドラゴンクエストIV』はしばしばキャラゲーRPGの先駆的作品と評されることがありますが、『ドラゴンクエストII』からその要素は垣間見えますね。これは齊藤陽介プロデューサーもおっしゃっていましたが、RPGは最初から仲間が揃っているのがスタンダードでした。ところが『ドラゴンクエストII』では冒険の途中で仲間が増えるのが画期的ですね。

堀井氏:

『ドラゴンクエストI』がある程度ヒットしたので、『ドラゴンクエストII』からドラクエを初めてプレイする人もいるだろうと思ったんですね。その人たちに『II』でいきなり3人パーティは難しいじゃないかと。やっぱり最初はひとりから始めて馴染んでもらって、仲間が増えたら覚えやすいし楽しいじゃないかと思って、シナリオもそうしたんですよ。それで散々探したのに「いやー さがしましたよ」と向こうから言われちゃう(笑)。

――そのように考えると、『ドラゴンクエストIII』で最初に仲間が揃うのがRPGのスタンダードではあるんですが、むしろ不思議に思えてきます。

堀井氏:

やっぱりそれは『II』である程度、RPGを馴染んでもらったと思ったから。同じことはやりたくなかったんですね。でも『ドラゴンクエストIII』も最初はひとりなんですよね。ルイーダの酒場で仲間を選んでもいいし、ひとりでも冒険はできるんですよ。

――そういう意味では『ドラゴンクエストIV』は『ドラゴンクエストII』に回帰して推し進められたと言えませんか。

堀井氏:

それも『III』がすごく売れちゃって、社会現象になったんですよね。そうすると今度は『ドラゴンクエストIV』からプレイする人も多いだろうと思って。だから今度は『III』のタイプではなくて、一人旅からもう一度始めて、章立てにして。仲間を探すのも、いきなり全員探すよりかは、それぞれの話を体験させてから探すほうが探す気になるだろうと。5章が始まって最初に会うのは誰がいいかなと、探す順番もけっこう考えましたね。普通だと1章のライアンと考えそうですが、それじゃつまんないなと。だから感覚的にミネアとマーニャにして意表をつこうとしました。

――『ドラゴンクエスト』シリーズは『IV』以降、勇者の捉え方が変わってきていて、『IV』ではピサロという魔族側にも勇者みたいな存在がいます。その後のシリーズは勇者が相対化していってますね。

堀井氏:

勇者だけじゃなくて、ピサロにもちょっと悲劇を背負わせたんですね。やっぱり4作目ともなると色々試行錯誤しているんですよね。たとえば『ドラゴンクエストV』の主人公は勇者じゃなくて、勇者の親という設定でひねってきましたよね。

――不思議なのが、『ドラゴンクエストVI』で勇者に転職できてしまうことですね。ここが『III』と大きく違います。

堀井氏:

『ドラゴンクエストVI』は自分探しがテーマなんで、「もともと勇者なんだ」というより「勇者はなれるものなんだ」って考え方なんですよね。苦労すれば誰でも勇者になれるんだ的なことを出したかったんですよ。

――『ドラゴンクエストVII』だったら、それまでのシリーズ的な考え方なら勇者っぽい存在ってキーファだと思うんです。ところがキーファは主人公じゃありませんね。これはどうしてでしょう。

堀井氏:

やっぱりキーファは顔が濃かったから(笑)。

――キャラクターデザインからなんですか(笑)。

堀井氏:

それもあるし、『ドラゴンクエストVII』の主人公はシリーズでいちばんひょろっとしていて、少年なんですよ。僕は『VII』は普通の、本当に普通の少年を描きたかったんです。ただあまりにも普通すぎるとどうしようもないんで、ちょっと特別な背景をいれましたけど。そういう意味では、どんどん『ドラゴンクエスト』は勇者から離れていった。それで『XI』でガツンと勇者に戻したんですよ。

――でもその前に『ドラゴンクエストVIII』でちょっと戻ってると言えませんか?

堀井氏:

あれはね、とりあえず王家の兵隊ですよね (笑)。

――その後で『ドラゴンクエストIX』の主人公が天使になって、シリーズでもっとも勇者から離れましたね。

堀井氏:

『ドラゴンクエストIX』で天使にしたのは、天使ってある意味、それだけでキャラクター立っているんですよね。それで面白そうかなと思ってくれると思って。天使の色んな特色もいれたりして。

――『ドラゴンクエストX』はオンラインですし、勇者の立ち位置に苦労されたのでは。アンルシアがいますが。

堀井氏:

勇者はアンルシアで、勇者がいる世界なんだけど、みんな冒険者で、みんな盟友っていう考え方ですよね。

――そして『ドラゴンクエストXI』ですね。『XI』の勇者って、ぱっと見、勇敢そうには見えない。でもとても勇敢ですね。鳥山明先生のデザインが絶妙です。

堀井氏:

鳥山先生もいつも悩んでいるんですけど、『ドラゴンクエスト』の主人公ってあんまり色がついてたらダメなんですよ。やっぱりそこはプレイヤー自身なんで。『XI』でも何回か描き直してもらったんですけど、鳥山先生も主人公が一番難しいって言われる。プレイヤーが自分であると思わせる距離感や好感度でアクがないキャラクターにしないといけない。

――『XI』は僕は序盤をプレイしているとき、本当に主人公は悪魔の子という展開すらあり得るんじゃないかと思いました。

堀井氏:

いやでもね、できないことはないんですが、ここは『XI』だし『I』に返って勇者であってほしいなと思ったんですよ。だから勇者になる物語じゃなくて、原点に戻って最初から勇者なんです。でも勇者だけど歓迎されなくて追われてしまうとか、牢屋に入れられるとか、そこは捻ってあるんですね。ある意味『ドラゴンクエスト』だけじゃなく勇者自体も30年を経たわけです。そこをプレイヤーのみなさんに振り返ってほしいと思ったんです。「ああだったな」「こうだったな」とか思い出しながら楽しんでほしくて、それで色々なこれまでのオマージュを入れたわけです。

――時間が迫ってきましたので、最近の気になった話を。神戸新聞NEXTのインタビューで『ポートピア連続殺人事件2』を作りたいと、前向きにおっしゃられていましたが。

堀井氏:

けっこう前から冗談として言っているんですけど、犯人はヤスっていう言葉が定着してしまったんで、『ポートピア連続殺人事件2 ~犯人はヤス~』っていうサブタイトルもつけてね。ヤスカワとかヤスユキとか20人くらいヤスが出てきて、どのヤスだよ、みたいな(笑)。

――その神戸新聞のインタビューでは作りたい気持ちが3割あると語られてますが、今は何割くらいですか?

堀井氏:

……1割くらい。(笑)

――減ってますね(笑)。最近のアドベンチャーゲームはどう思われていますか。比較的最近のゲームだと『HEAVY RAIN 心の軋むとき』に言及されていたことがありましたが。

堀井氏:

『HEAVY RAIN 心の軋むとき』はやりましたね。主人公が複数いて、色んな視点があって色んな見方があるというのは今時な感じで面白かったです。すごくリアルであることがある種の面白さに繋がってて。でも包帯を巻くシーンとかが意外と難しくて「ここで詰まってる自分ってなんだろう?」って(笑)。そのあたりのリアルな物語性とゲーム性の融合のバランスってけっこう難しいなと思いました。

――仮に今の時代にアドベンチャーゲームを作られるなら『HEAVY RAIN 心の軋むとき』みたいに3Dを使って豪華な感じになるのとか、それとも違う感じなのか、どんなゲームを構想されますか。

堀井氏:

ハードも進化してて、色んなこともできますよね。実写かもしれないし、VRかもしれないし、色んな意味でどう見せるかというところから考えたら面白いですよね。ハードもスマホでやるなら持ち歩いて、その場所で何かを見つける。そういうこともありかなと。「ここで事件が起きるかもしれない、行ってみるか」みたいな感じで、実際に行ってみるとなにかが起きる。バーチャルがリアルを侵食するみたいな感じでもいいですよね。

――最後に、堀井さんといえば「人生はロールプレイング」という言葉がありますが、『ポートピア連続殺人事件』のマニュアルの最後に「アドベンチャーは心だ」という言葉が載っています。「アドベンチャーは心」、今回はあえてこの言葉の意味を教えて欲しいのですが。

堀井氏:

そうですね……。「心に響くもの」という意味だと思います。やっていくうちに心に響いていくもの、ドラマだとか、意外性だったりとか、神秘的なものを心にどう与えて響かせるか、そういうことなんだと思います。

――ありがとうございました。

[聞き手・執筆・資料撮影:Koji Fukuyama]

[撮影:Mon Gonzalez]

[編集・校正:Shuji Ishimoto]

[特別協力:株式会社スクウェア・エニックス]

[特別協力:Kazuhiko Nakanishi]

[アドバイス:Rokurou Eyama]

[資料提供:Joseph REDON(ゲーム保存協会)]

[資料提供:BEEP秋葉原店]

[資料提供:国会図書館、国際児童文学館、国際子ども図書館]

Thank you for all interviewer of many articles.

And of course, master Yuji Hori.

※「月刊ログイン」の各写真、『ポートピア連続殺人事件』のマニュアルの写真はNPO法人ゲーム保存協会さまのアーカイブを利用して撮影されています。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。