『サイレントヒル』山岡晃氏×『Detention -返校-』開発陣対談。日本で生まれたホラーゲームは、台湾の若者たちにどう影響を与えたのか?

台湾の若きインディーデベロッパーたちが、本作の開発においてもっとも影響を受けたのは、意外にも1999年から続く『サイレントヒル』シリーズなのだという。中国語版も登場していない『サイレントヒル』は、いかにして台湾のゲーマーたちに感銘を与えたのだろうか。

本日10月27日、PLAYISMは2D横スクロールホラーゲーム『Detention -返校-』の日本語PC版をリリースした。同作はもともと今年1月に英語・中国語圏向けに発売されたタイトルだったが、台湾の歴史的な背景を題材にしたユニークなテーマ性や、サイコロジカルなホラー感が高い評価を獲得し、開発スタジオ「Red Candle Games」の出世作となった。台湾の若きインディーデベロッパーたちが、本作の開発においてもっとも影響を受けたのは、意外にも1999年から続く『サイレントヒル』シリーズなのだという。中国語版も登場していない『サイレントヒル』は、いかにして台湾のゲーマーたちに感銘を与えたのだろうか。

今回はコナミ在籍時代に『サイレントヒル』シリーズのコンポーザー/プロデューサーであった山岡晃氏と、『Detention -返校-』の開発陣をお呼びし、両者のあいだでいかに“クリエイティビティ”が受け継がれていったのかを中心にさまざまなお話をうかがった。過去の名作に影響を受け、新たな作品を生みだす開発者たちはインディー・メジャー問わず多数存在するが、その創造性はいかにつながっていくのだろうか。その貴重な一例をご覧いただきたい。

※PLAYISMは、AUTOMATONを運営する株式会社アクティブゲーミングメディア傘下のパブリッシャーです。『Detention -返校-』の日本語版はPLAYISMから配信されています。

コナミ在籍時代には「チームサイレント」に所属し、『サイレントヒル』シリーズにコンポーザーおよびプロデューサーとして携わった。 image by AUTOMATON

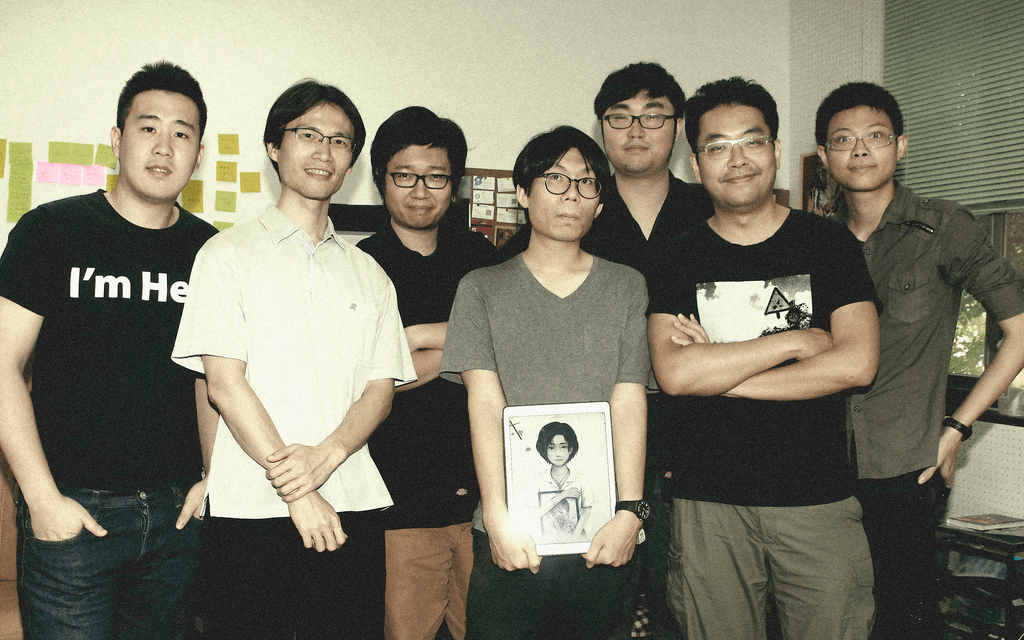

今回はサウンドデザイン・プログラミング担当のヴィンセント・ヤン氏、コンポーザーであるウェイファン・ヤン氏、プロデューサーのコーヒー・ヤオ氏が参加。特にヴィンセント氏とウェイファン氏に話をまとめてもらいつつ語っていただいた。 image by Red Candle Games

――本日はよろしくお願いします。まず自己紹介をお願いできますか。

ヴィンセント・ヤン氏:

ヴィンセント・ヤンです、『返校 -Detention-』のサウンドデザインとプログラミングを担当しました。こちらの2人はプロデューサーのコーヒー・ヤオと、コンポーザーのウェイファン・チャンです。本日はお会いできて本当に光栄です。

――『返校 -Detention-』は『サイレントヒル』に影響を受けたとのことなので、山岡さんのことはご存知ですよね?

ヴィンセント氏:

もちろん!大ファンです。僕らは『サイレントヒル』をプレイしながら育ちましたから。

山岡晃氏:

ありがとうございます(笑)。

――みなさんが『サイレントヒル』をプレイされたのはいつごろなんですか?

ウェイファン氏:

初代PlayStationで『サイレントヒル』をプレイしました。わけがわからなくなったというか、こんなゲームがあるんだと衝撃を受けましたね。

コーヒー氏:

僕も初代『サイレントヒル』からプレイしています。世界観が素晴らしかったですね。それに、突然驚かすのではなく、じわじわと追い詰められるような恐怖感をゲームにすると、こうなるのかと驚きました。

ヴィンセント氏:

12歳か13歳のときですね、『サイレントヒル3』か『サイレントヒル4』を最初にプレイしました。そこからハマってしまって、初代『サイレントヒル』を遊んで。今まで見たことがないようなホラーゲームでびっくりしました。3人とも、子供のころから『サイレントヒル』をプレイしてきたので、受けた影響は大きいです。

――ちなみに、『サイレントヒル』シリーズは中国語圏向けにリリースされたことはないですよね……?

山岡氏:

うーん、中国語向けにはないと思いますね。

――台湾に住んでいる「Red Candle Games」のメンバーはどうやってプレイされたんでしょう?

ヴィンセント氏:

中国語版はなかったので、日本語版でプレイしていましたね。ほとんどの台湾人はそうだったと思います。その影響で日本語を学ぼうと思い立った人もいるぐらいです。自分もそれほど上手くないですけど、日本語の勉強をするようになって、最初に読めた単語は「セーブ(保存)」ですね(笑)。これがわからないとゲームを途中で中断できないので。あとは日本語にも漢字があるので、それを見てだいたいのストーリーを予想したりしますね。それと、台湾では攻略本にストーリーがワンポイントで細かく記載されているので、それを見ながらゲームをプレイしていました。

あとは音楽も大事なポイントで、『サイレントヒル』を初めてプレイしたとき、文章は何もわからないのに、世界観や雰囲気が音楽で伝わってきました。ここでは少し不気味なことが起きるんだろうなとか、ここは安心できる場所だとか、そういう音楽からのヒントを受けて、どう進めたらいいかを考えるんです。『サイレントヒル』をプレイして、音楽はすごく大事だなと思いました。自分にとって、『サイレントヒル』の音楽は大きな存在なんです。

――山岡さんは『サイレントヒル』シリーズのコンポーザーでしたが、当時はどういったテーマで楽曲制作に取り組んでいたんですか。

――山岡さんは『サイレントヒル』シリーズのコンポーザーでしたが、当時はどういったテーマで楽曲制作に取り組んでいたんですか。

山岡氏:

僕は当時、ゲームが大好きだけど、ゲーム音楽は大っ嫌いだったんですよ(笑)。

一同:

(笑)。

山岡氏:

なぜかっていうと、多くのゲーム音楽は「あなたゲームにそんなに興味ないのに音楽作ってるでしょう」と聞こえちゃうんですね。僕的には音楽でゲームをどう面白くできるか、『サイレントヒル』ならホラーゲームなので、どうしたら怖くできるかというのを考えていました。さっきヴィンセントさんが言われていたように、情感をどう伝えるかというのは徹底的に考えて抜いましたね。当時のゲーム音楽を破壊しようと考えていたのが、ある種『サイレントヒル』の音楽なんですよね。「ゲーム音楽なんてジャンルなくなれ!」ぐらいに考えて作っていたのは覚えています。

ウェイファン氏:

以前あるインタビュー記事を読んだんですが、山岡さんたちが初めて『サイレントヒル』を作られたときに、「『サイレントヒル』の音楽を作れるのは自分しかいない」と自己紹介してましたよね。『返校 -Detention-』では、自分はオンライン上の募集を見て応募したんですが、自己紹介は「自分ならこういった曲が作れますよ」ぐらいのソフトさでした。どうしたら山岡さんみたいに、「俺しかいないよ」と言えるぐらいの自信が付くんでしょうか?

ヴィンセント氏:

確かに山岡さんが作った『サイレントヒル』の音楽は、それまでには存在しないものでしたよね。なぜそれを作ることができると考えたのか、気になります。

山岡氏:

たとえば僕がピッチャーだとしますよね。ある野球チームに応募するとして、「ホームランを打つ自信はないけど、チームに入れてもらえますか?」と言っても、入れてもらえないと思うんですよ。自分が一番だと言うつもりはないけど、『サイレントヒル』では参加するなら絶対に面白いものを作ろうという意気込みがあって、そういう発言をしましたね。

もう1つの理由は、『サイレントヒル』では音楽的ではないアプローチをやろうとしていたんですね。音楽を作ろうとは考えていなくて、そういったアプローチは当時聞いたことがなかったんですよ。テクニカルな部分もふくめて、ほかにはないものを作れるという感覚はありました。

ウェイファン氏:

ゲーム音楽というと、多くの人はメロディが強くて目立つような音楽を予想しがちだと思うんです。でも『サイレントヒル』は強いメロディで目立つというよりも、雰囲気を作り上げるような音という方が近い。それって確かに、それまで誰もやってこなかったと思うんですが、それについて山岡さんとプロデューサーさんで意見の食い違いはなかったんですか?山岡さんが完全にオリジナルなことをしようとしているなら、プロデューサーは理解できないかもしれないですよね。

山岡氏:

実はまったくないんですよ。チームのなかでは音楽以外もそうですけど、阿吽の呼吸というか、言葉がなくてもわかりあえる関係性がありました。映画や音楽がみんな大好きで、言っちゃえばみんなメジャーなジャンルにはあまり興味がないというか(笑)。すごくニッチではあるけど、知っている人はすごくハマるみたいなものがみんな好きで。『サイレントヒル』はノイズを使っていますけど(※)、あれもみんなからの理解があったので、全然ぶつかったりとかはなかったですね。不思議な人のめぐり合わせですね。

ヴィンセント氏:

「Red Candle Games」も似ていて、『返校 -Detention-』を作る上では意見の食い違いはまったくありませんでした。そういうチームができると、いいゲームが作りやすくなるんじゃないかなと思いますね。

山岡氏:

不思議ですよね。いいゲームって、そういう巡り合わせがないと絶対に生まれない気がしますよね。テクニックがあればできるというものではなくて、感覚的な空気が必要。ゲームに限った話ではないと思いますけど、そこは本当に計算できないものだと思うので、『返校 -Detention-』のチームは恵まれていますよね。

――そういうお話を聞いていると、「チームサイレント(※)」もどこかインディーデベロッパー的なものがあったのかなと思います。

山岡氏:

みんなでやる、外注さんにこれよろしくと頼んで上がってくるのを待つ感じではない、というのは近いかもしれないですね。

ヴィンセント氏:

僕たちがインディーデベロッパーとして『返校 -Detention-』をリリースできたのは、もともと『サイレントヒル』を作った山岡さんたちがいたからなんですよね。『サイレントヒル』などがジャパニーズホラーゲームの道を最初に作ってくれた。同じ道を歩んでいて、『サイレントヒル』と山岡さんには感謝しています。僕たちは完全にオリジナルなものを作ろうとするだけでなく、既存のものをアレンジしたり別のかたちに生まれ変わらせたりすることもやっていて、インディースピリットのようなものを持っています。なので今僕たちがしようとしていることは、当時の山岡さんやチームの方々がやっていたことと似ているのかもしれません。

山岡氏:

うれしいですね、シンプルにうれしい。そういうクリエイティブな部分って、なかなか伝えづらいじゃないですか。学校で教えられるようなものではない。自分が作った作品から影響を受けた人が、また新しく創作するというのは、本当にクリエイター冥利につきますね。ものを作っていて一番幸せなことですよね。

ウェイファン氏:

巨人の肩の上に乗る(※)といいますか、ホラーゲーム音楽のガイドラインは山岡さんが創り上げたと思っているんです。いまホラーゲームの音楽を作ろうとすると、どうしても山岡さんの作った曲を思い出してしまう。たまにすごくいいのを思いついたら、ギターやシンセサイザーで弾いてみると「これ山岡さんのアレだったわ」ということが多い。オリジナルな曲を作ろうとしているんですけど、山岡さんの影響があまりに大きすぎて、オリジナリティがあると思っていたものが模倣だったりする。影響を受けすぎてしまうというか……。山岡さんのガイドラインに沿いながら、オリジナルなものを作ろうとするという、バランス取りがとても大変です。でも、やっていて単純に楽しいと思えますよね。

山岡氏:

そこまで言ってもらえる(笑)。自分も『返校 -Detention-』のトレイラーを見させていただいたんですが、曲を聞いてると「ああ、きっとここは意識しているんだろうなあ」というのは、バンバン伝わってきました(笑)。

ウェイファン氏:

嬉しいです(笑)。自分たちの世代の大半は、初めて出会うメディアがビデオゲームなんですよね。自分はホラーゲームが好きで、さらに『サイレントヒル』に出会ったので、何をしようにも影響が出てしまう。もともとテレビ番組のコンポーザーだったんですが、番組や映画用の音楽を作っているときも、ゲームならと考えてしまったり。今の世代は最初にビデオゲームから影響を受けていて、そこが面白いなと思います。

山岡氏:

自分もゲームや映画などから影響を受けたんですが、そういうメディアはツールだと思っていて、その一つ手前の部分で考えると面白い答えが見つかるんじゃないかと思いますね。たとえば『サイレントヒル』では、もっと無意識の部分を大事にしました。意識している人が捉えていることではなく、本当に意識していないときに感じることや、意識せずにおこなってしまったこと。さきほど「音楽的なアプローチをしなかった」と言ったんですけど、それが一体何なのかというと、たとえば会話しているときに外から聞こえてくる嫌な工事の音とかなんです。なんだかうるさいな、気になるな。そういう無意識に嫌だと感じてしまうことが世の中にはいっぱいあって、それをどうやってゲームをツールとして落とし込むか、音楽であればどう音にするかを考えていく。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。