『Lost Soul Aside(ロストソウルアサイド)』レビュー。結果的に「期待外れ」の烙印を押されてしまった、悲しき小規模開発ゲーム

『Lost Soul Aside』は小規模な開発形態を通じて生まれたニッチな作品であったものの、価格設定を含めたマーケティングの失敗により自身の評価を大きく落としてしまっている。

「期待外れのゲームだった」……作品とユーザー、互いのすれ違いによって生まれる、この深い悲しみは1ゲーマーとして何度も抱いた感覚であり、いまだに慣れない感覚でもある。そして、このゲームを象徴する文言でもあるだろう。『Lost Soul Aside』は小規模な開発形態を通じて生まれたニッチな作品であったものの、価格設定を含めたマーケティングの失敗により自身の評価を大きく落としてしまっている。

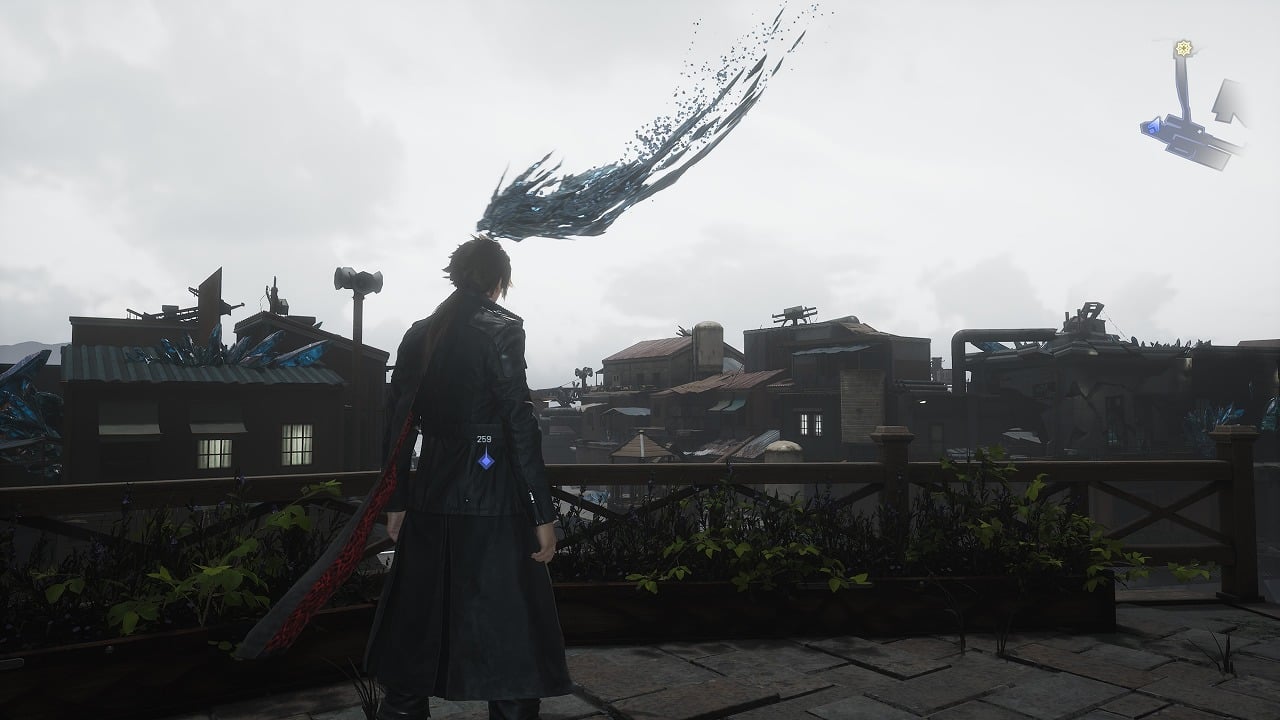

『Lost Soul Aside(ロストソウルアサイド)』は3DアクションRPGだ。対応プラットフォームはPC/PS5。開発を手掛けたのは上海を拠点に活動するスタジオ「Ultizero Games」。また、本作はSIEによる小規模な開発者向けの支援プロジェクトの1つ「China Hero Project」に参加しているタイトルである。

※本稿はソニー・インタラクティブエンタテインメントから提供されたレビュー用コード

(PS5版)でのプレイにもとづき執筆。

10年越しに生まれた小規模開発ゲームとして

『Lost Soul Aside』は実のところ、支援プロジェクトを通じ、10年の歳月を経て生まれた、小規模開発の作品である。限られた開発リソースの選択と集中により、特定の構成要素による一点突破を特徴としているゲームである。潤沢なリソースによって作られた、各構成要素のシナジーによって面白さを生み出している大作ゲームではない。『Lost Soul Aside』の場合は構成要素のうち、戦闘アクションが作品の要であり、“すべて”である。そのほかの要素に関しては戦闘が行われるまでの“時間稼ぎ”として有効に機能している。

そして、要である戦闘アクション自体の出来栄えは、良い品質でまとまっているといっていいだろう。本作の戦闘は複数種の武器をリアルタイムで持ち替えながら、心地よいジャストタイミングによる回避と防御を通じて行われる。敵に備わった専用ゲージを削り切ることで、一定時間のあいだ攻撃し放題になるという、プレイヤーにヒロイックな爽快感を与える昨今流行りのシステムも導入されている。

プレイヤーが扱う武器それぞれには異なる操作感とコマンドが用意されており、たとえば片手剣は、軽快な機動力と遠近に対応した柔軟な立ち回りが可能な武器種である。両手剣は攻撃モーションこそ重鈍だが、威力やゲージ削りに優れている。攻撃内容もド派手だ。両刃剣は地上戦から空中戦へ攻撃を繋いでいくという特殊な立ち回りが要求される。大鎌は敵を引き寄せて間合いをコントロールしたりと、他の武器との連携に優れる。これらをリアルタイムで持ち替えながら、高速で展開されるゲーム内容を乗りこなし、臨機応変に戦っていくのが本作の醍醐味だ。

単に攻撃チャンスのときだけ威力が出る武器に切り替えるのも楽しいが、武器ごとに用意されたコマンドを把握することで、オリジナルコンボを作る試みもまた楽しい。戦闘のメインディッシュとなるボスたちは主に回避が必要な「面を活かした攻撃」とジャストタイミングの防御が必要な「直線的な攻撃」をほどよく織り交ぜ、プレイヤーのスキルを試してくる。決して攻撃のバリエーションそのものは多くないものの、体力ゲージの変化に伴い、複数回モーションを変化させてくるため、自作コンボが可能な仕様と相まって、確かな形で練度の向上を実感でき、作業感を感じることなく戦いを楽しめる。

ステータスのカスタマイズ要素も備わっており、武器にアクセサリーを文字通り直接くっつけて装備する形式は、奇妙でありながらもどこか懐かしい。いわゆる属性の有利不利や特定のギミック処理のために武器を付け替える必要があるほか、新たなコマンド入力を可能にするスキルツリーについても、取る内容でコマンド内容が変化する、味変の要素が確認できる。また、アクションゲーム初心者向けのフォローとしては、装備品による難易度調整が可能だ。敵にいくらか倒されると、ダメージを一定値カットし、プレイヤーの攻撃力を上げる強力な装備が手に入る。「イージーモード」を選ぶ体験を提供することなくゲームを易化させる良い工夫である。

本作は『ファイナルファンタジーXV』をはじめ、『デビルメイクライ』や『忍者龍剣伝』など、さまざまなアクションゲームにインスピレーションを受けたことを公言しているが、正にその言葉どおりに、数々の作品で観られた要素が「戦闘システム」という形の中で調和を成している。

一方、ストーリーであったり、ダンジョンの構造であったり、戦闘体験以外の要素を表現するために用いた……“本番への時間稼ぎ”という言葉には、決して悪い意味を込めているわけではない。開発リソースの選択と集中による結果であることが自明だからだ。

本作は戦闘が体験の要ではあるが、長く続けていると「飽き」が来てしまう。それ以外の要素はこの「飽き」を防止する役目を果たしている。ゲーム進行のお題目として最低限存在するストーリーについては、『ファイナルファンタジーVII』テイストの日本産RPG風な言い回しを通じて、ちょっとした懐かしさを疲れた心に提供し、ダンジョンについては、判定が厳し目なジャンプアクションやボス戦が連続する構造を経て、プレイヤーの集中力を切らさないような工夫がみられる。クリア後にはボスラッシュモードや、専用の高難易度プレイも用意されている。

ここまで確認した限り、『Lost Soul Aside』は決して潤沢ではないリソースを有効活用しつつ、効率よく利益を生み出す小規模開発ゲームとしては、一見すると上手く行っているように思える。

結果として誇大宣伝となったゲームとして

しかし、実際のところ本作にまとわりついているのは多くの低評価である。レビュー集積サイト「Metacritic」における各ゲームメディアのスコアは平均して100点満点中、62点。それぞれの中身を覗いてみれば「期待外れ」という文言が目立つ。残念ながら、筆者も本作に対しては同様の評価を述べたい。というのも、『Lost Soul Aside』は、期待値に応えるという点でマーケティングに失敗している。価格設定をはじめ、適切な宣伝方法が取られていないのだ。ゆえに、他の者と覇を競う「商品」として、クオリティが低いと断言せざるを得ない。

『Lost Soul Aside』は先述したように、支援を通じた小規模開発によって生まれたゲームであり、一点突破な形態を用いて効率よく利益を生み出すことを目的とした商品である。これは言い換えると、「最初から作品の総合的な完成度」を最初から勘定に入れていないゲームであることを意味する。こうした構造を許容してくれるユーザーを想定して生まれた商品でもある。

だが、本作は結果的に「総合的な完成度を意識した大作」であると消費者に意識させるようなマーケティングに見えてしまっている。本来行うべきだった、特定のユーザー層に的を絞った宣伝がなされておらず、酷いミスマッチが発生しているのだ。

まず、その原因として挙げたいのは7980円という価格設定である。これはゲーム単品における値段において現状の上限に近しい、いわば「フルプライス」と呼ばれる価格に近い設定だ。この価格帯には作品の総合的な完成度を通じて勝負する、「AAA」と呼ばれる超大作が軒を連ねている。同時に、「この価格ならば超大作だろう」という一種のブランディングが成立している。しかし、本作は開発形態ゆえに人を選ぶニッチなゲームであり、超大作ではない。価格帯に由来するユーザーが持つ作品への期待と、作品の中身との間に齟齬が発生している。ちなみに、筆者としては4000円を切る程度が妥当であると考えている。一点突破な都合上、作品中のセールスポイントが極めて少ないからだ。

原因は他にもある。本作が発売されるきっかけとなったSIEのプロジェクト「China Hero Project」の周知不足である。本プロジェクトは中国を拠点とするゲーム開発者を対象としたPlayStationの育成・支援プロジェクトで、参加者に対し開発サポートやパブリッシングサポート等を行う。代表作には『アノー:ミューテーショネム』などがある。言ってしまえば、決してSIE謹製の超大作を開発するプロジェクトではない。小規模開発向けの支援活動であり、本作も小規模開発作品だ。

しかしながら、プロジェクトの周知不足に関連して、PVに登場する「SIE Presents」という、数多くの大作について回った巨大な看板や「何年もの開発年数」という謳い文句がユーザー間でどこか独り歩きしてしまっている印象を受ける。――あの看板と、この値段を鑑みるに、ひょっとして中国の著名作『黒神話:悟空』に匹敵するAAAゲームになっているのではないか、と。

総じて、『Lost Soul Aside』は開発規模に由来するニッチな作品内容に対して、万人受けするような大作に見えるマーケティングが展開された結果、誇大宣伝になってしまっている商品であり、こういった事例は今後も起きうると筆者は予測している。というのも、現在のゲーム業界は開発費の青天井化に悩まされており、コストパフォーマンスに優れた作品形態を模索している最中にある。『Clair Obscur: Expedition 33』や『The Alters』といった「超大作ではない」ゲームの成功や、『8番出口』『PEAK』など、低価格で販売可能なインディーズゲームを多方面に展開可能なIPの源泉として運用していく手法は、この活動をより勢いづかせていくことだろう。

そうした時代の中で、本作のように潤沢なリソースを前提としない、かつニッチな作品を生む小規模な開発形態にも注目は集まっている。しかし、ゲームのみならず、さまざまなコンテンツが氾濫する昨今において、商品が埋没しないよう広告活動には力を入れざるを得ない。いくら『Lost Soul Aside』が「小規模開発な作品としては良くできているゲーム」「特定のユーザーを狙い撃ちにする内容」であるとしても、開発の長期化や出で立ち、あるいは価格設定などから「何年もかけて生まれた努力の結晶である」「業界の超新星によるデビュータイトル」とユーザーの期待を大きく煽る形になってしまった状況がある。

だが、それは誠実な態度ではない。誠実さの欠如は未来の閉塞をもたらす。これからユーザーになってくれる人々の未来。新たに生まれる開発者の未来。ゲーム業界の未来。そもそもゲームづくりというビジネスは博打な側面があり、ゆえに利益を回収したい思惑は理解できるが、それは本当に関係者全員にとって持続可能な試みなのか、丁寧に確かめてほしいものだ。

Copyright 2017-2025 Ultizero Co., Ltd., All rights reserved.

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。