『ファイナルファンタジーXVI(FF16)』レビュー。これは「堅実」か、それとも「無難」か。ゲームをクリアさせることに特化させたゲーム

『ファイナルファンタジーXVI(FF16)』レビュー。『FF16』は、プレイヤーたちをなんとしてもエンディングまで到達させるべく、数々の要素が組み上げられている作品であることが分かる。

『ファイナルファンタジー』のナンバリングタイトルは、1本1本が、それぞれの個性をもっている。そんな中、3Dバトルアクションというシステムを引っ提げて登場した新星、『ファイナルファンタジーXVI』の個性は古典主義的アプローチに基づく「安定した体験」であった。これは「堅実」か。それとも「無難」か。ただひとつ言えるのは、この「心のなかで賛成と否定が互いに響き合う感覚」こそ『ファイナルファンタジー』の華であるということだ。

古典主義的アプローチ

思えば『ファイナルファンタジー』というシリーズは、常に時代のうねりと共にあった。時に自らムーブメントを生み出し、時にムーブメントに振り回されながら、良くも悪くも1つ1つのタイトルが唯一無二の個性を放っていた。そしてそれは16番目のナンバリングタイトルとして発売された『ファイナルファンタジーXVI』(以下『FF16』と表記)についても同様である。『FF16』の特徴である「体験の絶対的な安定」は、間違いなく現代だからこそ成立し得たものであり、他シリーズタイトルに比肩する個性として、まばゆい輝きを放っている。

本作の主要開発陣は『ファイナルファンタジーXIV』(以下『FF14』)の開発も手がけており、『FF14: 新生エオルゼア』が人気MMORPG『World of Warcraft』のゲームデザインを大いに参照していることを踏まえると、『FF16』の個性である体験の堅実さは、開発陣の作風であると言えるかもしれない。同時に、この姿は過去作のリメイクや、古き良きゲーム体験を最新のUIを添えて多数送り出し評価を得ている、昨今のスクウェア・エニックスにおける数ある方針の1つ、古典主義的な態度の象徴とも呼ぶことができるだろう。

『FF16』の体験は「3Dバトルアクション」と「ストーリー」という2本の柱を中心に成立している。「3Dバトルアクション」は、『ファイナルファンタジーIV』におけるアクティブタイムバトルシステムの導入に端を発し、『キングダム ハーツ』シリーズを経て『ファイナルファンタジーVII リメイク』にまで至った、コマンド式戦闘の良さとリアルタイムな没入感を融合する試みにおいて1つの終着点と呼べるものである。同時に「タイムパフォーマンス」という言葉が発生した現在において、面白さの伝達を最短距離で行うためにあるゲームデザインのひとつである。「ストーリー」は本編の内容をメインディッシュに、ミクロな世情を描き本編を補完するサブクエストや、遠大な奥行きのある背景設定、時間経過によって変遷する、NPCの膨大なセリフ群、最高品質の美術とサウンドによって構成されている。

一見すると戦闘アクションの存在や柱が2つしかない異様さが目立つが、実際の総合的な体験としてはクラシックな内容に仕上がっている。村や街に赴き、住民の会話に耳を傾け、細やかな背景美術を鑑賞しつつ、彼らの世界を妄想する。クエストを受注して、ダンジョンを探索し、お使いや戦闘を行う。装備は最新のものが一番強い。このゲームフローはクラシックなJRPG、それこそ『ファイナルファンタジー』というシリーズが昔から継続している形態であり、『FF14』における基本的なゲームフローと同じである。

コンテンツの幅広さや、選択肢の分岐による会話劇の豊かさが尊ばれる昨今の大作アクションRPGにおいて、古典回帰と呼べるゲームデザインであり、かつてシリーズを遊んでいたが最近のゲームを遊んでいない人や『FF14』を遊んでいる人、ゲームのさまざまな要素を遊び尽くす余裕のない人といった、作品のターゲット層がよく伝わってくるデザインでもある。後述する本作最大の特徴も合わせると、『FF16』は幅広い層をターゲットにし、彼らをなんとしてもエンディングまで到達させるべく、数々の要素が組み上げられている作品であることが分かる。

では本作の2本柱について詳しく見ていこう。まず取り上げるのは素晴らしい出来栄えを誇る「3Dバトルアクション」である。本作のバトルアクションの特徴はなんといっても触り心地の良さにある。外連味たっぷりなモーションと、美しい視覚効果、軽快なサウンドエフェクトの組み合わせをワンボタンで繰り出せる気持ちよさもさることながら、スムーズに連携しコンボとして成立するアクションの組み合わせを探ることが非常に楽しい。華やかなアクションが画面の中で連続する様はまるで花火大会であり、スタイリッシュなタイポグラフィで表示されるダメージ量はこれまでに行った試行錯誤の結果を褒め称えてくれる。

本作にはさまざまな召喚獣が登場し、異なるコンセプトを組み合わせて、プレイヤーのオリジナルコンボを成立させていく楽しみがあるのだ。たとえばガルーダの上昇攻撃にシヴァの凍結しながら移動するアビリティを組み合わせれば、後隙をカバーすることができるし、攻撃に反応してダメージを与えるラムウのフィールド設置型アビリティに、まとめて攻撃できるバハムートの範囲攻撃を組み合わせると、凄まじい火力を叩き出すことができる。本作はクラシックなJRPGのスタイルを採用している都合上、RPGとしてプレイヤーごとの差別化を促す要素に乏しい。これを一挙に担っているのが戦闘システムにおけるアビリティの取捨選択と独自の戦闘スタイルの構築ではあるが、筆者としては個性を捻出できるだけの十分な奥行きがあると感じた。

また、スクウェア・エニックスが長年取り組んでいる、コマンド式戦闘の良さとリアルタイムな没入感を融合する試みにおいても、この戦闘システムは成果を果たしている。コマンド式戦闘の良さの1つには、方向性の異なる複数の行動を1つのキャラクターの中に成立させ、ワンボタンで発動できる点がある。いち個人が1ボタンで「たたかう」こともできるし、「まほう」を放つこともできることに納得感を成立させる。複雑で多様なアクションを1ボタンで行えることに「ゲームだから」という絶対的な理由を設けることができるのだ。

本作はこのコマンド式戦闘が持つ特性を召喚獣のアビリティがワンボタンで発動できるという形式で使用している。またコマンド式戦闘で表示されるウィンドウ風の表現も多用している。つまり、ただ適当にボタンを入力し、アビリティを手当たり次第に使っても、描写と楽しさにコマンド式戦闘を遊んでいるかのような納得感が生まれる。そして上手く攻撃をつなげると格闘ゲームのような技を繰り出す楽しさが体験できるのだ。簡単な操作でも楽しく、複雑な操作をしても楽しいという状態を成立させている。アビリティ1つ1つが発動する楽しさに満ち溢れていなければこれは成立せず、本作のアクションが素晴らしい手触りである証明になっている。

作中の山場で何度も発生する「召喚獣バトル」についてはシステムこそ、普段の戦闘をシンプル、縮小化にした内容ではある。一方で、RPGの特徴であるパラメータの表示を活かした映像演出や、平時よりも外連味の効いた敵の攻撃、ミニゲームやQTEの挿入、BGMの変化を通じたプレイヤーではなく物語が主導するゲーム構成によって、操作内容のミニマムさを感じさせず、制御できない巨大なスケールと興奮を生み出すことに成功している。デカいイフリートを操作し、ゲームに振り回されること自体が楽しい状態を作り上げている。

戦闘の難易度自体は1週目時点において非常に簡単である。これは敵の攻撃手段の表現として、プレイヤーにあらかじめ攻撃範囲の情報を与えていることや、攻撃のモーションを分かりやすくした結果、攻撃の回避がしやすいこと、ストーリーの展開に応じて、NPCが共闘してくれる場合が多いことに由来している。自分がミスした際の反省もしやすくなっている。敵の「ウィルゲージ」を削り、「テイクダウン」から一気に攻勢を仕掛けるという戦闘の流れは、プレイヤーがどんなに苦境に立たされていても、プレイスキルに乏しくても、明確にヒロイックな立ち回りを行える時間が到来し、攻撃の心地よさを感じられる仕組みとして効果的である。

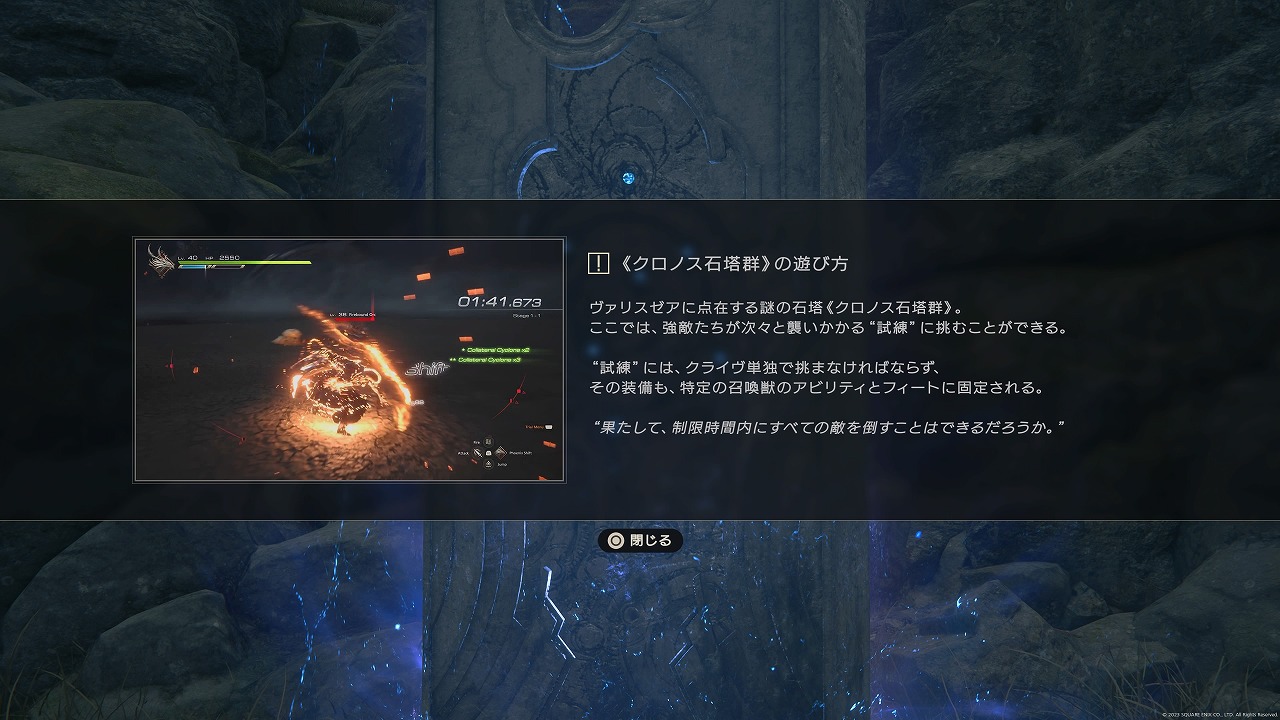

難易度が低いとなると体験の濃度が薄くなってしまう危険性もあるが、ダイナミックな範囲攻撃を敵が多用することや、プレイヤー自身が繰り出すアビリティの華やかさを通じ、戦闘をすること自体が楽しいという、賑やかで直感的に分かりやすい体験を作り上げることによってこれをカバーしている。難しさを求める層に対するアプローチも用意済みだ。クリア済みのストーリーシーケンスをスコアアタックという形で再演する「アーケードモード」や、指定のアビリティ構成と制限時間の縛りの中、ステージを攻略していく「クロノス石塔群」、ゲームクリア後に解禁される高難易度「ファイナルファンタジーチャレンジ」が存在しており、「アーケードモード」「クロノス石塔群」にもそれぞれ高難易度版が用意されている。ボスをノーダメージで倒すと、それぞれ称号がもらえるようにもなっている。

『FF16』の戦闘システムは回避のしやすさなどを通じた難易度の低さや、明確な戦闘の進行形態、ただ適当に入力するだけでも楽しくなるアビリティ群を通じて、アクションゲームに不慣れなプレイヤーへの配慮が目立つ。それでいて、自分なりにアビリティを組み合わせていく面白さや、高難易度な戦闘への挑戦など、コア層に対応した遊びごたえもしっかりと用意されている。

変化球として存在する「召喚獣バトル」は、システムの構造こそ平時のものより縮小化されているが、映像演出、QTEとシューティングミニゲームの挿入といった、プレイヤーがコントロールできない要素をあえて多分に用意することによって、制御できないと感じさせるほどの巨大なスケールを展開し、エキサイティングな体験を成立させている。全体的に『FF16』オンリーの真新しい体験を生み出しているわけではないものの、「動かすこと自体が楽しい」という、万人に向けた分かりやすい面白さを持ち、作品のセールスポイントとして、柱として、堂々とした存在感を放っている。

では、もう一本の柱である「ストーリー」の中身はどうなのか。ネタバレを避けるため具体的な描写に関する言及は避けるが、基本的な内容としては、古くからあるJRPGの王道、古典主義的といったストーリーに仕上がっている。極めて魅力的なキャラクターたちを中心とした物語が心地よいテンポのもと展開し(終盤に中だるみしてしまう部分があるものの)、世界の救済を目指すなかで、「人間らしく生きる」という普遍的なメッセージ性を語りあげる。リアルな描写を徹底しつつも、クリスタルを探求する旅の果てに世界を救う「いつものFF」である。

メインクエストとサブクエストが相互補完にあるのも特徴であり、メインクエストが主人公であるクライブたち主要メンバーの成長やマクロな世界を取り扱っているのに対し、サブクエストはヴァリスゼアに生きる人々やミクロな世界をトピックにした内容になっている。サブクエストは内容が連続しているものが多く、ヴァリスゼアに生きる人々の「物語」として成立している。メインとサブが合わさることで『FF16』が成立すると言ってもいいほど、本作のサブクエストは重要な立ち位置を占めている。

本作には人間らしく生きられない人間のモチーフとして、奴隷階級「ベアラー」などが登場し、人間らしさのモチーフとして、自己利益しか考えない貴族の人間や、純粋で幼い子どもたち、さまざまな恋愛模様、コミュニティ内の諍いと団結などが登場する。この対比構造のなかで「人間らしくいることは基本的に醜く辛いものだが、それでも肯定するのか?人間でありたいか?」という問いが何度も繰り返される。人間が秘める獣性の肯定や、コントロールできず混沌とした世界の受容と個人の生き方というテーマは昨今のフィクションにおいて流行しているものであり、現代に語るに相応しいテーマでもある。それでいて、「クラシック」なプロットを成立させている。

なぜ今「クラシック」なのかといえば、説明不足や描写不足によって、ストーリーのクオリティが問題となった『ファイナルファンタジーXV』(以下『FF15』と表記)の影響が大きいと考えられる。ユーザーに対する信頼回復のための手段として、現代的でありながら「いつものFF」を語り、タイトルが健在であることを示す必要があったのだ。結果としてその試みは成功したと言って良いだろう。メインクエストとサブクエストの2枚看板によって紡がれる『FF16』の物語は、かつて感じた『ファイナルファンタジー』といえばストーリーであるというタイトルの魅力を現代に復活させている。

堅実か無難か

ライトユーザーを意識しつつ、遊びごたえのある中身に仕上がった「3Dバトルアクション」。タイトルが今もなお健在であることを示すためにいつものFFを語る「ストーリー」。この2本の柱が持つ「安定した体験」を唯一の個性にまで押し上げているのが、本作最大の特徴である、作品の各所に張り巡らされた「エンディングに到達するまでゲームがプレイヤーを引っ張る」工夫である。

現在スマートフォンに対応したゲームや、ストリーマー文化の普及を通じ、ゲームを遊ぶ層は拡大の一途にある。これを見て大手企業は「マス受け」を狙った作品を作る際、より細かな難易度設定を行ったり、作品のターゲットを一本化しないゲームデザインを採用するようになった。しかしながら実情として「買ったゲームを最後までプレイしない消費者」は多い。だが先述したように『FF16』は『FF15』によって損なわれた「FFはシナリオが魅力である」という信頼を回復するという使命を背負っているため、プレイヤーにエンディングへ到達してもらわなければならない。そこで開発陣がとった施策は、シナリオ進行の障害になりうる要素を視界から徹底的に排除することであると考えられる。

これはプレイヤーが自主的に行う難易度調整において「低難易度」「高難易度」という言葉を用いることで生じる精神的抵抗を取り除くことに始まり、頻発するカットシーンとQTEの挿入はシナリオを少しでも前に進めるための工夫となっている。合わせて、QTEの入力内容を固定化したり、召喚獣バトルを平時の戦闘のシンプル版にすることで、覚える内容を減らし、強引に誘導されるプレイヤーの負担を軽減。ゲームに没入させる。本作をプレイしていると、カットシーン中にQTEが来るタイミングを察知し、特定のボタンを先行して連打している自分に驚くことになるだろう。ゲームをストップさせずに用語の解説を閲覧できる「アクティブタイム・ロア」とシナリオの時系列を分かりやすく確認できる図面の存在は、シナリオ主導のRPGにとって「発明」と呼ぶに相応しい、最高の要素である。中でも「アクティブタイム・ロア」はリアルタイムで変化するため、プレイヤーの確認欲求を刺激し、結果としてシナリオや世界観の理解度を自主的に向上させる(シナリオがわからないからプレイを止めるというリスクを減らしている)。

シナリオの山場と遊びの山場を完全に切り離しているのも特徴的だ。多くのゲームであれば、プレイアブルな要素がすべて解禁されるタイミングと、シナリオの山場の調整を行い、完全解禁をなるべく早めに行うものではあるが、本作は要素の解禁を「プレイヤーの負担」とみなし、間隔を開けることを優先。遊びの部分が一番盛り上がるタイミングを「クリア後の周回プレイ」に設定している。これに関連して、コア向けの要素をすべてシナリオの進行上から削除し、自主的にそれを探してアクセスする必要がある形にすることで、プレイヤーが「私が遊べないコンテンツが存在する」という落胆とモチベーション低下のリスクを減らしている。同じく能動的にアクセスする必要のあるサブクエストについては目立つアイコンを用意し、逆にアクセスしやすくしている。本作の売りの1つがストーリーであることを端的に示す施策である。

コア層がもつコンテンツに能動的に取り組む姿勢への信頼によって成立しているこれらの施策は、安定した面白さを提供するデザインに仕上がった「3Dバトルアクション」「ストーリー」に挑むプレイヤーを強烈にバックアップするだけに留まらず、『FF16』に「ゲームをクリアさせることに特化させたゲーム」という個性を与えるまでに至っている。この個性の成立はゲームの鑑賞方法が多様化した時代性を如実に反映するものでもある(筆者の知人にもゲームは難しいからストーリーだけ味わいたいという人は多くいる)。

総じて、『FF16』は幅広い需要に対応した「3Dバトルアクション」と、いつも通りのFFを語る「ストーリー」という2本の柱に、「エンディングに到達するまでゲームがプレイヤーを引っ張る」工夫を添えることで、個性と呼べるまでに至った「体験の絶対的安定感」を獲得している。これは物語体験の完遂を最優先事項とした結果生まれたものであり、ゲームを遊ぶ人間の属性が多様化した現代だからこそ成立したものである。そして、この試みは見事達成されている。ジェットコースターのような仕様の中で、「FFはシナリオが魅力である」ということを再認識することができた。また、作品の個性である「絶対的な体験の安定感」の形が、お使いとフィールド探索で構成されたクラシックなJRPG体験になっているのは、クラシック回帰に熱心な昨今のスクウェア・エニックスにおける方針とも一致している、古典主義的な態度の象徴とも呼ぶことができるだろう。

ただ筆者としては『FF16』に対して、素直に称賛の言葉を送ることは難しい。「体験の絶対的安定感」を獲得しているものの、それがクラシックなJRPG体験……いつかどこかで一度経験した内容になっているため、『FF16』でしか味わえない体験に乏しいと感じたからだ。本作の個性である「体験の絶対的な安定感」は、尖ったところのない、『FF16』オリジナルの新しい体験に乏しいという意味でもある。本作の柱である「3Dバトルアクション」はスクウェア・エニックスが積み重ねてきた試行錯誤の結晶ではあるが、コマンドバトル風の戦闘アクションはいくつも世に出ているため、戦闘システムとそこから得られる経験に関して「前よりすごく良くなったな」と感じるものの、新鮮味はない。「ストーリー」に関しては「いつものFF」である。本作は極めて遊びやすく、物語体験を重視した一人用の完全アクションゲームという点で、シリーズにおける挑戦には成功している。だが、PlayStation 5というハードウェアのキラータイトルとして、大ブランドの最新タイトルとして、ほかのゲームにはない体験や業界における最前線を提供できているわけではない。面白いだけである。

「面白いだけ」ではいけないのだろうか。まったくそんなことはない。「ほかのゲームにはない体験」や「業界における最前線」は、幅広いプレイヤーにストーリーを完遂させるというミッションにおいて邪魔であることも重々承知している(人は基本的に経験が通用しないことにチャレンジするのを嫌がるからだ)。1シリーズファンとして期待していたタイトルが「面白いだけという形」に着地したことが残念なだけである。この作品は古典主義を採っているが、皆が参照したくなる古典そのものにはなり得ない。そのことが悲しいというだけである。

過去、エンディングを迎えてスタッフロールを眺めながら、達成感や感動に満たされたことがある。すべては時間の無駄だったと落胆したこともある。だが、こんなにも清濁ないまぜの心境にさせられた作品は久方ぶりだ。ただ、このひとり心のなかで賛否を繰り返す感覚が意味するのは、私が40時間以上かけて遊んだこのゲームが紛れもなく『ファイナルファンタジー』であったということだ。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。