『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』レビュー。「死にゲー」でもって「生の歓び」を体現する傑作

『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』レビュー。フロム・ソフトウェアの新作『SEKIRO』は、戦闘と物語、その双方を持って「生」を体現する「死にゲー」であった。

『天誅』や『アーマード・コア』シリーズ、そして『ソウルシリーズ』など、数々の容赦無いアクションゲームを作り上げてきたフロム・ソフトウェア。彼らが叩き上げた『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』という作品は、単なる「死にゲー」という枠を越え、その全身で持って「生」を体現する傑作であった。

『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』(以下『SEKIRO』)はフロム・ソフトウェアより2019年3月22日に発売された三人称視点の3Dアクション・アドベンチャーゲーム。人の命が極めて軽い時代であった戦国時代末期を舞台に、幼き主君と左腕を奪われた隻腕の忍「狼」を主人公とする復讐譚が描かれる。所謂「死にゲー」と呼ばれる、リトライを繰り返して攻略を進展させていくゲームコンセプトが特徴である。

生を体現する戦闘アクション

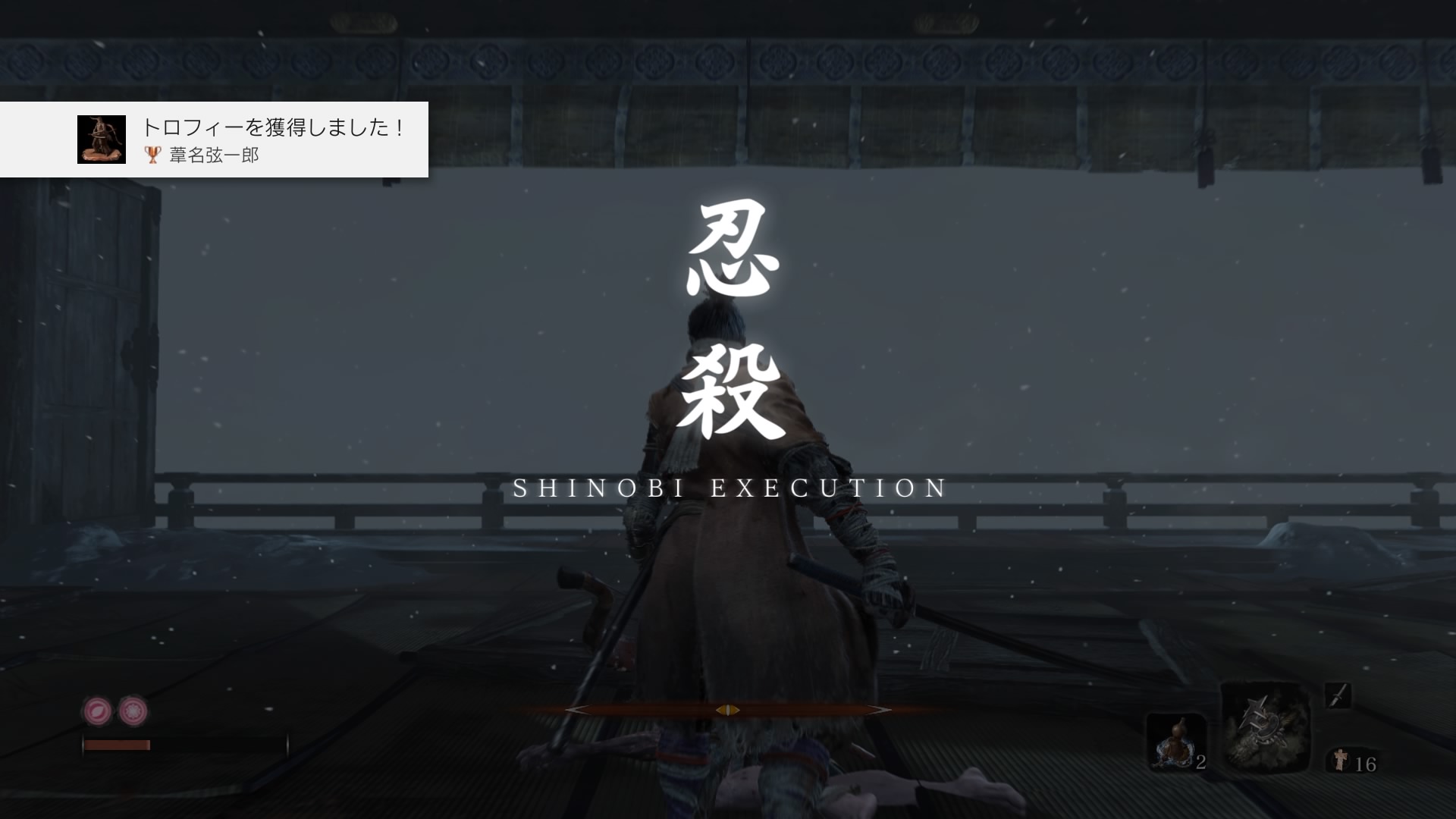

「生」の体現、その最たる部分となるのが本作の根幹を成す戦闘アクションである。ステータスの殆どを廃し、「体幹」と「忍殺」を組み合わせた『SEKIRO』オリジナルの戦闘形態は、「現実における真剣勝負」をゲームという枠組みに落とし込んだ見事なものだ。そしてその全てが、本作が掲げるテーマである「生」を演出するために存在している。単一のボタンで行われる攻撃と防御を駆使し、相手の「体幹」を削り「忍殺」を決めるだけ。一見シンプルなそのシステムは、非常に奥深く、戦略性に富んだ出来に仕上がっている。

戦いの鍵となる、自分と相手双方の「体幹」は別に設定されている残HP量に準じて自然回復が行われるようになっており、(HPは攻撃を当てる/当たることにより減少する)プレイヤーは自ら積極的に懐へ飛び込み、回復速度を超える量の攻撃を行い続けなければならない。敵も黙ってやられるわけはなく、こちらの攻撃を防御し、カウンターを放ってくる。この時点でプレイヤーは防御かステップによる回避を強いられるわけだが、興味深いのは防御を通じてでも体幹を削ることが可能になっている点だ。

向かい来る攻撃に合わせてタイミングよく防御ボタンを押す「弾き」を行うことで、相手の体幹を削ることができる。故に攻撃する→敵が防御しつつカウンターを放ってくる→カウンターを弾く→攻撃する、というサイクルが成立する。しかし、敵の攻撃を受け止めるということは、こちらの体幹が削られるということと同義であり、上記のサイクルをひたすらに続けていくとステータス差の関係上こちらが押し負けてしまう。また、敵は通常とは異なる防御手段でなければ防げない攻撃や、そもそも回避するしかない攻撃も織り交ぜてくる。

加えて、こちらの体幹を回復させるには一端攻撃の手を止め、防御に徹しなければならない。その間に敵の体幹は回復し続けてしまう。プレイヤーは戦いの最中、攻撃の対応とは別に、体幹を削りにいくのか、それとも体幹を回復させるのかという選択の連続に、常に悩まされることになるのだ。もし選択を誤れば、その瞬間「死」の文字が眼前に浮かび上がることだろう。この事柄は所謂「ボスキャラ」「雑魚キャラ」関係なく当てはまり、例外は存在しない。

だがリスク・リターンの選択が常時存在するという部分だけでは「戦略が存在する」「生の体現、その一部だ」と語るにはまだ不十分だ。「忍具」をはじめとした使用数の限られたアイテムやスキル、回生のシステム、そして絶妙な難易度調整によって、本作の戦闘は、『SEKIRO』という作品が掲げる「生」という題材を表現するまでへと至るのである。

先程述べた通り、本作には計40種の忍具や使うと無くなる消費型のアイテム、主に戦闘面で活用できる5カテゴリのスキル群など戦いをサポートする機能が山程備わっている。だがこれら全ては戦闘を有利に運ぶことがあれど、戦局を決定づけるものにはなり得ない。故にプレイヤー独自の使い方を自然と問い、戦略を生み出す要素となっている。戦いのさなか問われ続けるリスク・リターンの選択と同様に。

回生のシステムにも同じことが言える。一度倒されると「体力が通常の半分の状態」で蘇生できるというなんとも中途半端なリスポーンシステムである回生は、決して戦いの仕切り直しを促すものではなく、有利に運ぶものでもなく、ただ現在を延長させるために存在する。もしもの保険であり、追加分のHPバーであり、最期のあがきになり得る回生は、プレイヤーの意識を現在に縛り、今立っている戦場にどのような幕を引くのかプレイヤーに選択させる。あえて使用しないのか、目的達成を次回に委ね、敵の研究時間を確保するために使用していくのか、ただ純粋に戦い続けるために使用するのか。単純なリセットでは無いがゆえに、プレイヤーの意識に直接干渉し、多様な戦略を生む仕組みとして存在しているのだ。

ここまで語れば充分だろう。そう、『SEKIRO』における戦闘システムは、体幹と忍殺の関係性にしろ、アイテムやスキル群にしろ、回生にしろ、その全てがプレイヤーの自意識をより強調し、「選択」という形で収束させるものとなっているのである。

しかし、システムの全てがプレイヤー自身の選択、つまるところプレイスキルに収束し、引き立てるために存在するのであれば、アクションゲームが苦手な人間はどうあがいてもクリア出来ない、本作を十二分に楽しむことなど出来ないのではないか、という疑問が湧く。この疑義には本作品の秀逸な難易度調整、そしてレベルデザインが回答してくれることだろう。

存分に与えられる成長する機会

率直に言ってしまえば、確かに『SEKIRO』は難しく、どんなゲーマーでも悠々と遊べる内容だと諸手を挙げて言うことはできない。だが本作がプレイヤーをふるいにかけ、選別するようデザインされているのかと聞かれれば決してそんなことは無い。

本作の戦闘は雑魚・ボス関係なく戦いを通じて必ずプレイヤーが成長できるように作られている。一応、ボスを倒すことでHPや体幹ゲージといった数少ないステータス要素の基礎値を上昇させることができるが、基礎値を上げたところでゲームクリアに直結するということはなく、本質はそこではない。『SEKIRO』の敵はプレイヤー自身の経験値が積み重なるようにデザインされている。雑魚敵で培った経験は中ボスに活かされ、中ボスで培った経験は直接大ボスに活かされるように作られている。さらに言うと、大ボスで培った経験は次の中ボスや大ボスに活かされるようになっているのだ。

具体的に示すならば、中ボスで登場した戦闘ギミックや類似するモーションは、必ず後の大ボスで使用されるようになっている。また一度倒したボスが新たなる力を身に着けて再登場、という展開も多い。ともすれば使い回しという印象を持たれがちな要素ではあるが、これはプレイヤーに対し成長した実感を持たせながら、新たな発見をもたらし攻略のモチベーションを上げる興味深い工夫と筆者は捉えた。特に大ボスに関しては、攻略に際し明確な最適解が無く、それでいて行動一つ一つに多数の正解が用意されている。プレイヤーの頭を悩ませながら、個々人それぞれのやり方を尊重させる作りとなっているのだ。

また、本作のレベルはプレイヤーの成長を促すように作られている。『SEKIRO』の世界は主に高低差を強調してデザインされ、鉤縄を用いることで、まるでスパイダーマンのように高台間を飛び回ることが可能となっている。このことは単純な爽快感をプレイヤーにもたらすだけではなく、スニーキング機能と噛み合い、戦闘における「選択肢」を新たに提示する役割を果たしている。

それは一方的な死角からの「忍殺」という手段の提供だけではなく、戦いそのものを避けたり、一旦引いて体制を整えるといった、本作を攻略する上で必須のテクニックを習得するわかりやすい機会でもある。プレイヤーは空中を自在に散策するだけで、本作のテクニックを知らずの内に習得してしまうのだ。

うって変わって大ボス戦の舞台となる地形に関しては、極力、障害となるオブジェクトが廃され(あっても戦闘中に破壊される)開けた視界を確保できるデザインとなっている。プレイヤーに対しなるべく余計な選択肢を与えず、思考を目の前の敵に集中させる優れた配慮といえる。そしてこのことは、たまに登場するオブジェクトに対し、「あえてそこに置いているのならば何か有効活用できるのではないか」という詮索を生む。詮索はプレイヤーに思惟をもたらし、思惟は結果を伴ってプレイヤーの成長を促すのだ。

本作が巷で「超高難易度ゲームだ」という評判が触れ回っているのは、先述したとおり作品の根幹となる戦闘アクションがプレイヤースキルに対し大幅に依存していることに由来している。しかし『SEKIRO』という作品は、開発陣がゲーマーに対して一方的に突きつける挑戦状などでは決して無い。プレイヤーが学び成長する機会は、作中例示されるチュートリアル以外にもしっかりと用意されている。教鞭の代わりに振るわれる刃をしっかりと受け止める、諦めない姿勢さえ備わっていれば、決してクリアできないゲームでは無いのだ。

本来”命の取り合い”というものは互いにじわじわとHPを削り合うものではなく、衝突し合う力の均衡が崩れた途端、一瞬で片がつくものである。命をベットしなければ、生を掴むことはままならない。自ら積極的に死地へと赴き、剣戟を通して命を摘む手を払い除け合う本作の戦闘は、プレイヤーの意識をただ目の前の敵を抹殺することへと没入させる。我々が身にまとう数々のシステムはあくまで武具でしか無く、敵を屠るのは純粋な自分自身。高らかな声をあげ啼く鋼、舞い散る火花。押し寄せる血潮の波をかき分けて掴み取る生存までの過程は、最後にその場に立つ人間が隻狼の肉体を借りた「わたし」であるがゆえに、類を見ない達成感と、生き残ったという安堵、そして今は亡き強敵に向けた一抹の寂寥感をもたらす。この一瞬の煌めきが「生きる」ということではなくて何だというのか。

「生」とは何かと投げかける物語と世界観

本作の題材である「生」の体現、そのもう一翼を担うストーリーは、ゲームプレイを通して直感的に語りかけてくる戦闘アクションとは異なり、示唆に富み、それでいて理解しやすい、興趣が尽きない内容となっている。「永遠」からの解放によって人間になろうとする御子と狼、「永遠」を求め人間であることからの解放を願う葦名の人間たちと、相反する両者が紡ぐ物語は、私達に生の輝きの意味、そして「輝き」とは「暗闇」が待ち受けるからこそ「輝き」なのだというメッセージを終始一貫して投げかける。

開発会社であるフロム・ソフトウェアの制作するゲームソフトの物語における共通点として、「プレイヤーは神の視点ではなく、あくまで一人の人間である主人公の視点から世界を観測する。故に世界の全容を知ることは出来ない」というものがあるが、本作においてもこのスタンスは健在である。しかしほかの作品群と比べても『SEKIRO』の物語は非常にわかりやすく、なおかつ素晴らしい。それは何故かといえば、主人公である隻狼や御子の素性が明確であり、彼らが作中果たすべき目的、その成果が私達に理解しやすいものだ、ということは勿論だが、筆者が特に評価したいのは、物語に色をつけ、香りをもたらし、深みを与える、秀逸な視覚的演出群である。物語の進行と共に昼から夜へ沈んでいく背景や、散ることを知らぬ桜。情緒あふれる「栄枯盛衰」と、グロテスクな美しさを持つ「永遠」のコントラストは口から語られる言葉以上に雄弁だ。

物語の内容それ自体に関しても、ドラマティックな展開に溢れ、プレイヤーを飽きさせることのない見事なもの。本筋とは異なるNPCイベントにも同様のことが言えるだろう。シリアス一辺倒な本編とは異なり、その殆どがコミカルな印象と共に進行するNPCイベントだが、結末を迎えた際に私達の心の内に残る淀みの重さは、本編に負けるとも劣らない。

美しいがゆえに目についてしまう問題点

ゲームシステムとストーリー、その両方でもって掲げた理念を私達に向けて体現することに成功している本作であるが、残念なことに、多少問題があると感じられる点がいくつか存在する。

1つは実践において用途を考えることが難しいスキルが、スキルツリーの終盤に多く存在していることだ。戦闘の項で述べたように、本作はポイントを消費して戦闘中に役立つスキルを獲得できる、俗にいうスキルツリーのシステムを採用している。5種類存在するツリーの最終盤には、奥義と呼ばれる大技を習得できる欄が存在するが、これが如何せん実践において活用しづらく、大量のポイントを使用するには割に合わない。何故なら積極的に敵へと向かい、攻めと守りの応酬を行わなければならない本作の戦闘において、発動にワンテンポが必要かつ連打できない奥義は、仕様と噛み合っていないのだ。せっかく苦労して獲得した奥義が、戦闘で活用するのが難しいというのは、何のための奥義なのかとその存在意義を問わずにはいられない。

もう1つはデスペナルティ回避が機能していないことである。本作には「死亡時に所持金と一定値に満たない所持スキルポイントの半減」のほかに、「竜咳」という病気がランダムなNPCに感染。「治癒までの間、対象NPCに纏わるイベント進行が一切不可能、更にペナルティ回避の確率が低下する」というデスペナルティが設けられている。このペナルティ緩和のために「冥助」という、ときおりペナルティを無効化する機会が設けられているが、残念なことに「死にゲー」というコンセプトと合致していない。

『SEKIRO』は死にゲーであり、何度もリトライを繰り返して攻略を果たす作品である。つまり必然的に何度もゲームオーバーになってしまうよう作られているゲームなのだ。そのため1度や2度ランダムにペナルティを回避したところで意味は無い。特に幾度も負けを重ねながら攻略するボス戦においてこの「冥助」はあってないものと等しい。せめて回生と同様、ピンポイントで発動できさえすれば上手く活用する機会はあったはずだ。

この他にも、連戦を強いられる場面での映像スキップが煩わしい、接敵しすぎた場合のカメラが不安定であることなどが挙げられるだろう。だが以上の指摘は、本作の全体像を歪めるほどの問題では無いことを明示しておきたい。これらの問題を挙げたところで、『SEKIRO』が何の感動も与えることの無いなまくらであるということの証明にはならない。寧ろその出来が類を見ない品質であったからこそ、目についてしまった細かな汚れのようなものだ。

確かにこのゲームは難しく、いくらプレイヤースキルを向上させる土壌が作中に整っているとはいえ、ほかの「難しい」作品と比較してもその難易度は高い位置に属することは否めない。だがこの難しさがあるからこそ、フロム・ソフトウェアが私達に伝えたい理念が結実したということもまた事実である。彼らによって磨き上げられた刃は一度振るうたびに、面白さという段階を超えた、生の充足を私達にもたらしてくれる。『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』は間違いなく後世に語られるべき業物であった。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。