新作TPS『ARC Raiders』は、“『Escape from Tarkov』が難しい”と感じるプレイヤーも遊べる脱出シューターだった。ヒリつきは残して課題を解決

『ARC Raidersは、「誰もが楽しめる脱出型シューターの決定版」を作ろうという野心が強く感じられるタイトルだ。

ネクソンは、Embark Studiosが手掛けるPvPvE形式の脱出型シューター『ARC Raiders』を10月30日にリリースする(対応プラットフォームはPC(Steam/Epic Gamesストア)/PS5/Xbox Series X|S)。

「脱出型シューター」の魅力と、ジャンルが抱える課題

「PvPvE形式の脱出型シューター(脱出シューターやエクストラクション・シューターとも呼ばれる)」と言えば、『DayZ』や『The Division』を起点にして広がり、『Escape from Tarkov』の大ブレイクによって一大トレンドへと発展した経緯がある。最近では、中国インディー発・シングルプレイの異色作『Escape From Duckov』が大ヒットするなど、その活気は今も健在だ。

その魅力は、「成長・緊張・達成感」の3つに集約されるだろう。多くの場合、脱出型シューターは初期状態ではプレイヤーどころかNPCにもボロ負けするほどシビアな難易度に調整されている。だが、何度も探索と脱出を繰り返しながら装備を整えていくことで、徐々にキャラクター(とプレイヤー)が成長し、PvPでも戦えるほどの戦力を獲得していく。一方で、出撃中は常に死亡=「全ロスト」の恐怖と隣り合わせであり、初心者はもちろん、装備を整えれば整えるほどに緊張感が増していく。だからこそ、初心者/上級者を問わず、脱出の瞬間には、常に大きな達成感を得ることができるのである。

裏を返せば、脱出型シューターにおける最大の課題は、「初心者が楽しいと感じるまでに時間がかかる」ということだ。バトルロイヤルが10分~20分のプレイ時間の中で、ゼロからフル装備に至るまでの成長を一気に描き切る一方で、脱出型シューターの序盤は、ゼロに毛が生えた程度の状態で脱出するのが精一杯。しかも死んでしまえば、その「毛」すら失ってしまう。

『ARC Raiders』は、こうした課題と正面から向き合い、初心者でも「楽しい」と感じられるような工夫を隅々まで凝らし、その上で、ローンチ時点から充実したコンテンツの量と質を担保することによって、「誰もが楽しめる脱出型シューターの決定版」を作ろうという野心が強く感じられるタイトルだ。これまでさまざまな脱出型シューターに触れてきた筆者としても、「これなら初心者にもオススメできるのでは?」と、大きな期待を抱いている。

ポスト・アポカリプスの世界をユーモラスに生きるレイダーたち

ゲームの舞台となるのは、西暦2180年、環境破壊と気候変動によって人類が地上で生活することができなくなってしまった未来の地球。人々は地下都市「スペランザ」へと移住し、限られた資源や絶えない摩擦のなかでの生活を余儀なくされている。プレイヤーの分身となる主人公は「レイダー」として、謎の機械生物「ARC」や敵対するレイダー(他のプレイヤー)といった危険を掻い潜りながら地上の資源を集め、無事に戻ってこなければならない。

2025年現在の社会問題とも呼応する世界観はなかなかにヘヴィだが、カラフル&レトロなロゴやアートワークが示すように、『ARC Raiders』にはどこかワクワクするような、楽観的とも取れるようなムードがある。プレイヤーの実質的な相棒となる「スクラッピー」はキリッとしたニワトリだし、地上で発見できる大昔の食料(長年放置されたパスタや缶詰など)には「我慢して食べると体力が回復する」といったユーモラスな説明文が書かれている。エモートの中にはもちろんダンスが含まれており、マッチングした仲間(最大3名のパーティを組める)と一緒に呑気に踊ることも可能だ。こうした捻りの効いたユーモアの数々は、緊張感を薄めすぎることなく、「さぁ、いっちょ地表で暴れてやりますか!」という気分を高めてくれる。

「初心者向けのゲームサイクル」が完備された、充実の拠点システム

『ARC Raiders』の基本的なサイクルは、以下のように、既存の脱出型シューターとおおむね同様だ。

- 地表で資源や武器を集め、無事に拠点へと戻ってくる。

- 集めた資源によるクラフトや、トレーダーとの売買などを通して装備を強化する。

- 強化した装備を引っ提げて、再び地表へと向かう。

このサイクルにおける『ARC Raiders』ならではの特徴は、一言で言えば「全ロス対策」の充実ぶりだ。本作ではさまざまな角度で「リスクを弱め、リターンを大きくする」という工夫が盛り込まれており、初心者でも気軽に出撃し、プレイを重ねるごとに強くなる「初心者向けのゲームサイクル」が用意されている。

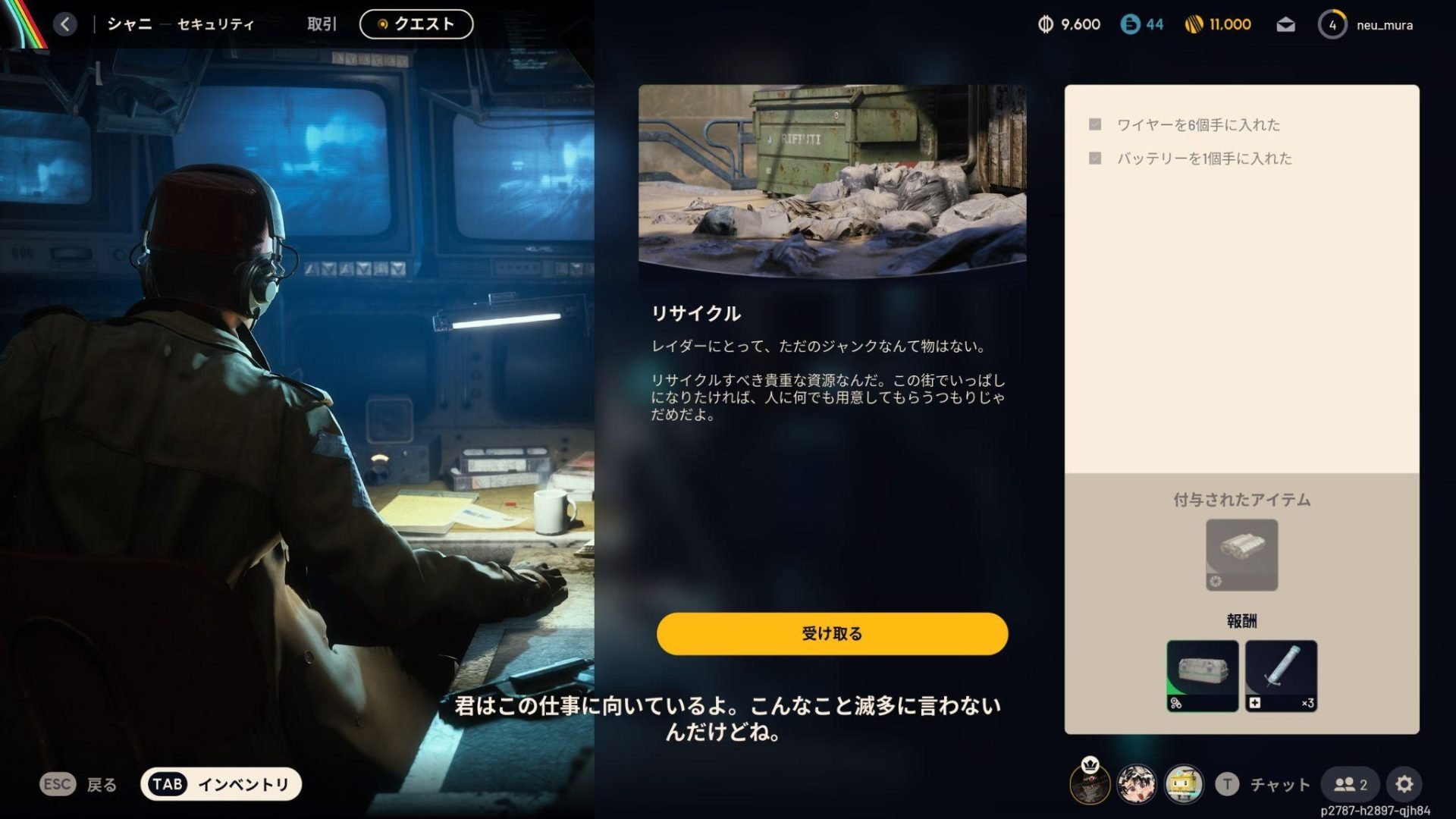

まずはクエストだ。『ARC Raiders』にはクエストラインが用意されており、スペランザで暮らす人々からの依頼に応えることで報酬を受け取ることができる。本作のクエストは(少なくとも現状明らかになっている範囲では)難易度がかなり控え目で、特定の物資を集めたり、雑魚敵を倒したり、指定された場所に向かう程度で良い。さらに、帰還せずともクリア扱いになるものがほとんどだ。また、場合によってはカットシーンが流れることもあり、さながらメインクエストのように、楽しみながらゲームの基本を学ぶことができる。

さらに、出撃するごとに(たとえ死亡しても)スクラッピーが自分で物資を集めてきてくれるのと、出撃時に「無料ロードアウト」を選ぶことで、所持品とは別に無料支給される装備を使って地表に向かうことができる(帰還すればそれらも保管庫に加わる)。これらのシステムを活用することで、全ロストの恐怖に悩むことなく積極的に出撃し、実践を通してゲームのサイクルを学び、ついでに物資を稼ぐことができる。

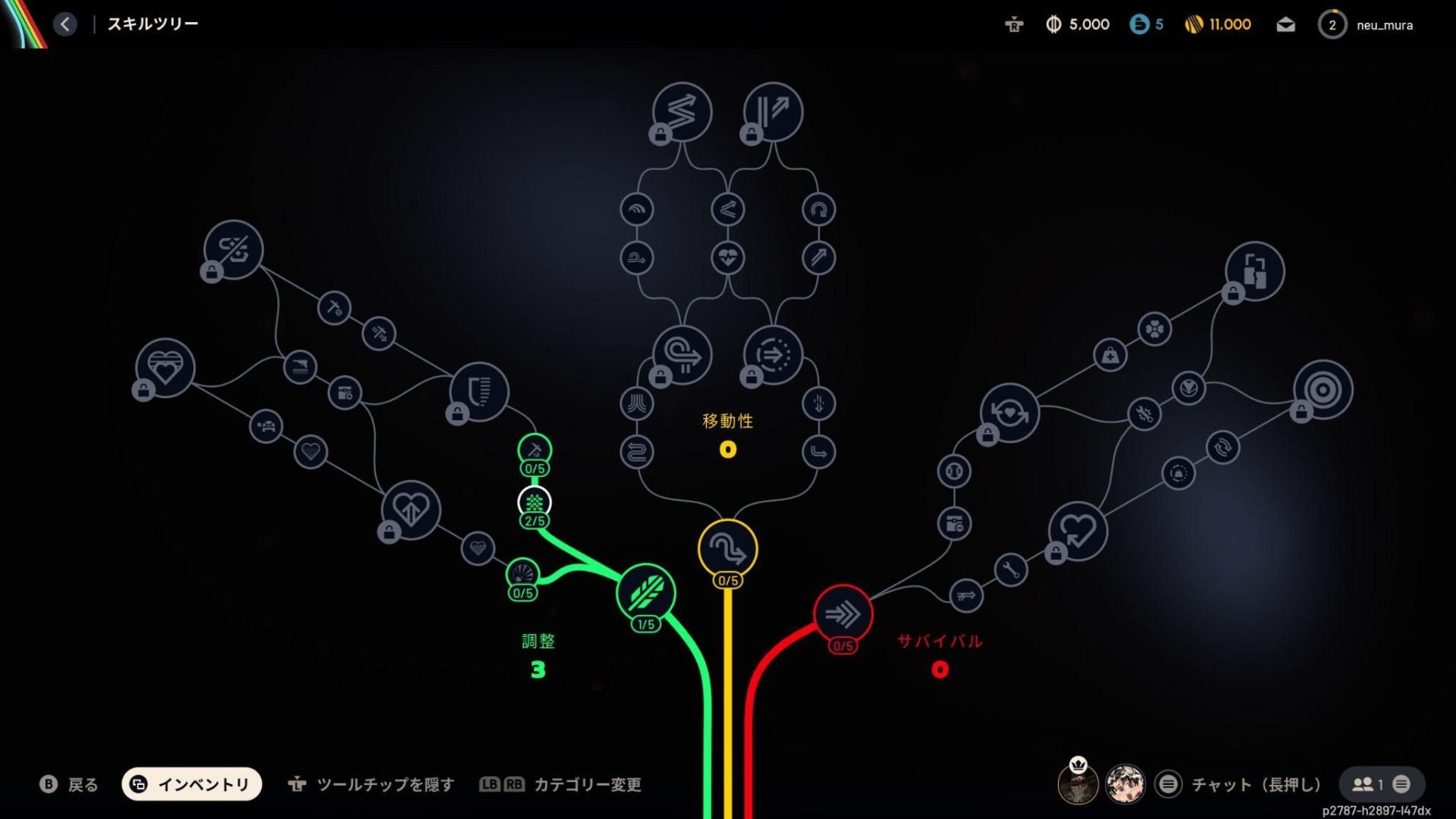

また、本作にはレベリングの概念があり、地表で経験値を貯め、レベルが上がるごとにスキルツリーを成長させて、移動やステルス、戦闘などの各種スキルを強化することができる。もちろん帰還した方が得られる経験値の量は多いが、死亡時にも獲得は可能だ。

初期の時点ではスクラッピーの集める資源は僅かで、無料ロードアウトのみで強力な相手と戦うことは難しい。だが、ゲーム序盤では十分に有用だ。『ARC Raiders』には、「最初は全ロストの恐怖に悩むことなく出撃し、クエストを通してゲームに慣れ、レベルと経験を上げていくなかで『行ける!』と思ったら、装備品を持ち込んで本来のゲームサイクルに挑戦する」というフローがしっかりと構築されており、これこそが脱出型シューター初心者にもオススメできる最大の理由である。

ゲームパッドでもストレスフリーな操作性。PvP以上に凶悪な存在感を誇るARCたち

肝心のゲームプレイに関してもうまくまとめられているという印象だ。Embark Studiosの前作となる『THE FINALS』でも、良い意味で軽さの際立つサクサクとした挙動が大きな魅力となっていたが、それは『ARC Raiders』においてもしっかり受け継がれている。移動は軽快で、銃を撃つと気持ちの良い手応えが感じられる。三人称視点であることも相まって、シューター初心者でもすぐに馴染むことができるのではないだろうか。

脱出型シューターでは大量の物資を集める都合上、インベントリ管理のスムーズさが極めて重要だが、こちらも取捨選択や装備の切り替えなどが直感的にできるようになっているし、移動中に画面を開いても自動で進行方向に向かって走り続けてくれるため、慣れればサクサクと物資を整理することができる。インベントリ管理といえばマウス操作が最適という印象があるが、UIがシンプルにまとめられているため、ゲームパッドでの操作性も極めて良好だ。

マップについても、ローンチ時点で4種類が用意されており、それぞれが広さと密度、独自の個性を感じられる仕上がりとなっている。この辺りは、設立以前に(CEOを含め)多くのスタッフが『バトルフィールド』に関わっていたEmbark Studiosのノウハウが存分に発揮されていると言えるだろう。時間帯によっては特定のマップにイベントが発生することもあるようで、さまざまな表情の変化にも期待したい。

また、「PvPvE」と聞くと、対プレイヤー戦に不安を感じる人も少なくないだろうが、サーバースラムやプレビューの範囲では、物資のレアリティが高い地域=危険地帯を避け、目立った行動をしない限りは、マップの広大さもあってか、滅多にプレイヤーと出会うことはないという印象を受けた(ただし、脱出時は話が変わる)。

それよりも厄介なのが、「PvE」に相当するARCの存在である。検知次第即サブマシンガンやロケットランチャーを打ち込んでくるドローンや、巨大な見た目に反して凄まじい勢いで飛びかかってくる蜘蛛型ロボット、視界に入った瞬間に「ヤバい」と思わせる戦車など、多彩なARCたちが容赦なくレイダーたちを葬り去る。あまりの脅威ぶりに、コミュニティではARCに翻弄される様子の動画が次々と投稿されるなど、その強さは「人類が地上に出られない」という設定に、確かな説得力を与えている。

もちろん、目立った行動をしなければ回避できるし、強化した装備を持ち込めば逆にARCを蹂躙することも可能だ。レアリティの高い装備の中には、「ARCのセンサーから身を隠すクローク」や、「高所に移動できるグラップリングフック」、「高火力のロケットランチャー」などさまざまな戦術を提供してくれるものがあるため、ある程度プレイを重ね、準備が整った状態で挑みに行くのが良いだろう。

「脱出型シューター初心者」と行く『ARC Raiders』

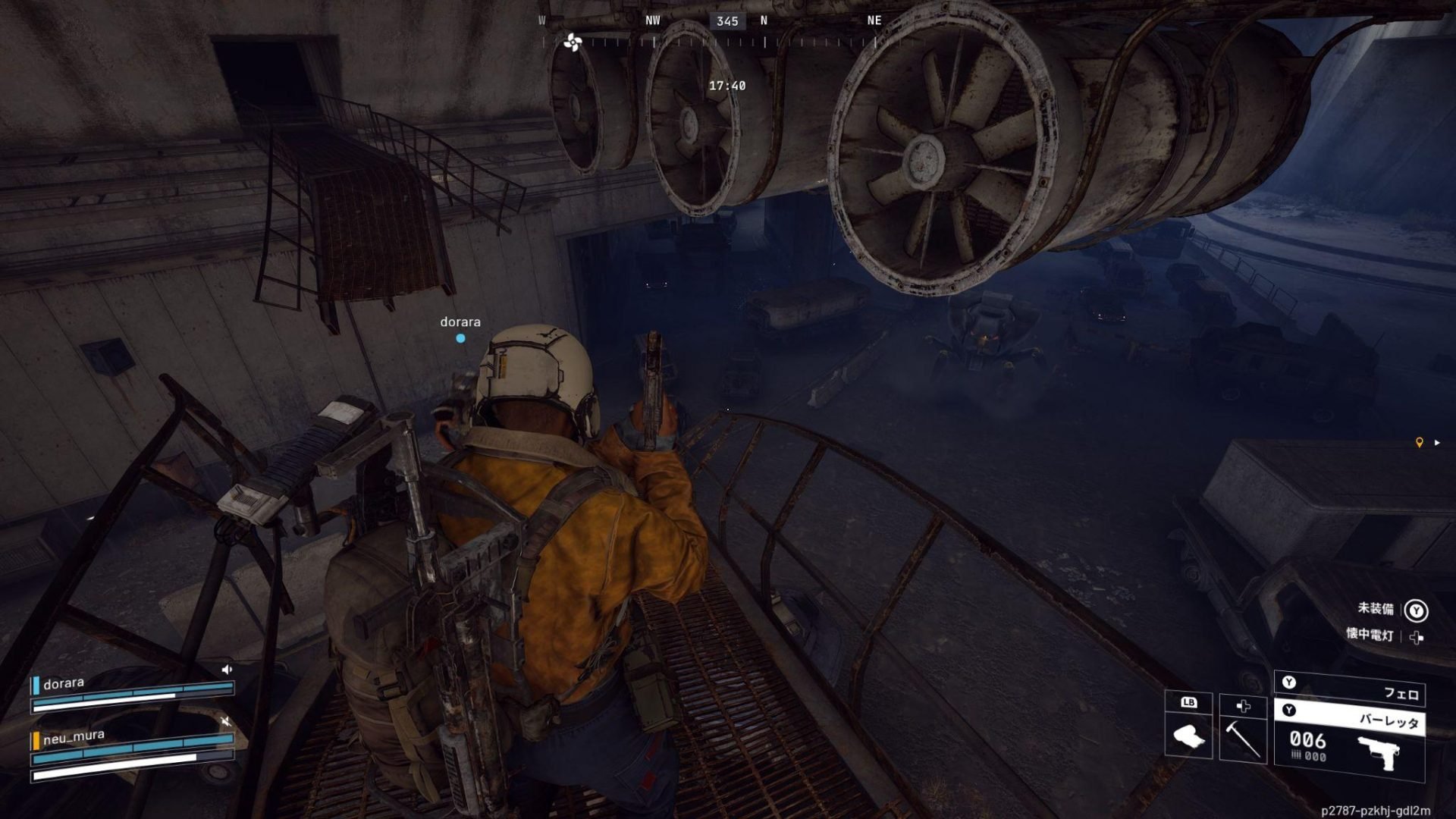

実はリリースに先立って、『ARC Raiders』のメディア向けプレビューが実施されており(製品版相当のビルドを3時間ほどプレイ)、筆者も参加したのだが、敢えて今回は「脱出型シューター初心者/未経験」の知人に声をかけ、ゲーム自体のプレビューに加え「初心者がどのようにプレイするのか」という検証を実施することにした。

最初の出撃では、さっそく目の前にARCのドローンが飛んでおり、こちらが警戒していると、知人が「ちょっかいかけても良い?」と尋ねてくる。本来であれば制止するところだが、無料ロードアウトで参加していたため、気軽に「やってみよう!」と言えてしまう。その後、ARCによる怒涛のロケットランチャー攻撃に成すすべもなく吹き飛ばされた我々だが、「次は気をつけよう!」とゲラゲラ笑いながら新たな出撃の準備をする。こうした光景は、なかなか他の脱出型シューターでは見ることができないものだ。

作り込まれた広大なマップに配置された巨大な施設やARCの残骸は、好奇心を強く刺激し、「あそこに行ってみよう!」と、まるでオープンワールドゲームを遊んでいる時のような感覚で探索を進めていく。『ARC Raiders』には『Apex Legends』や『フォートナイト』のように便利なピンシステムが用意されており、行きたい場所や、道中にいるレイダーやARCの位置を簡単に共有することができるので、「あそこに敵がいるから、こっちを迂回して進もう」といった連携もスムーズだ。

脱出型シューターや『Fallout』、『S.T.A.L.K.E.R.』などをプレイしたことがある人ならきっと共感できると思うのだが、ジャンクを漁るのには独特の中毒性がある。それは本作においても同様で、数回の出撃ですぐに「そろそろ荷物がいっぱいだから帰ろう!」→「漁りが止められない!!」というやり取りが発生するようになり、気付けばまた新たなジャンク中毒者が生まれていた。

危険を犯さなければ安全とはいえ、どう進んでもARCとの戦闘を免れることができない状況や、脱出シーケンスに突入する際には、大きな緊張感がチームを覆う。特に、脱出直前に他のプレイヤーからの襲撃に遭い、さらにその音に釣られた大量のARCに取り囲まれた際には、大量の銃弾が行き交う凄まじいPvPvEに発展し、チーム全員で必死に連携しながら戦うことで命からがら脱出を果たすというドラマティックな展開を味わうことができた。

この瞬間のアドレナリン&達成感といったら、なかなか他のゲームで得られるものではない。また、無料ロードアウトではなく、自身の装備品で出撃した際には、それまでとは異なる緊張感が生まれ、それまでの経験を踏まえて慎重に行動するようになるなど、しっかりとしたメリハリを生み出していた。

ちなみに、必ずしも「他のプレイヤー=敵」というわけではなく、エモートで「撃たないで!」と発すると、相手によっては協力関係を築いてくれることもある。一緒に脱出したり、ともにARCと戦ったりと、ソロやパーティの限界を超えた力を発揮することもできる(もちろん、無視されて蹂躙されることもある)。コミュニティでは、6人のソロプレイヤーが共闘して巨大なARCと戦う熱い展開が報告されていたが、こうした光景がさらに増えることにも期待したい。

3時間ほどのプレビューでは、もちろん『ARC Raiders』のようなライブサービス型のタイトルの魅力や持続性を完全に掴むことは難しい。だが、脱出型シューター初心者の知人はかなり本作を楽しんでくれたようで、プレビュー時間の最後まで楽しく遊び続けることができた。これはまさに本作の「初心者向けのゲームサイクル」が見事に機能していることの表れだろう。

個人的にも、広大かつ作り込まれたマップのバリエーションや、充実した拠点でのアクティビティ、直感的な操作性など、質も量もしっかりと備わっているという印象を強く抱き、『ARC Raiders』が「誰もが楽しめる脱出型シューターの決定版」であるという期待を確かなものにすることができた。最近は、ライブサービス型の新作(しかもフルプライス)と聞くと、期待よりも先に警戒心を抱くという人も少なくないだろうが、プレイテストやメディアプレビューの見事な仕上がりやコミュニティでの評判を踏まえるに、気軽に手に取ったとしても、きっと楽しめるのではないかと感じている(もちろん、その後の運用体制がしっかりしてこそ、ではあるのだが)。

『ARC Raiders』は、10月30日にリリース予定。対応プラットフォームはPC(Steam/Epic Gamesストア)/PS5/Xbox Series X|Sを予定している。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。