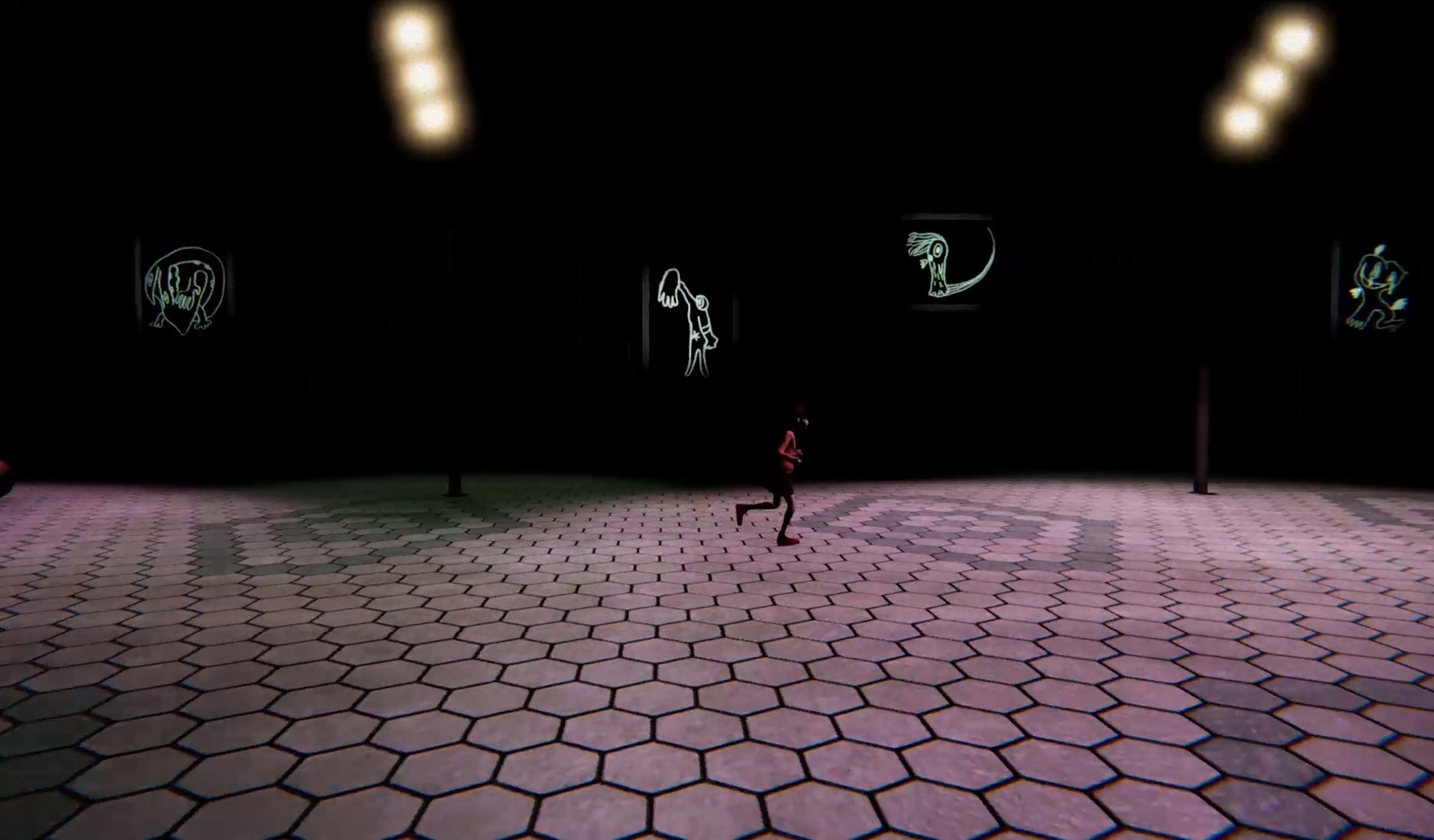

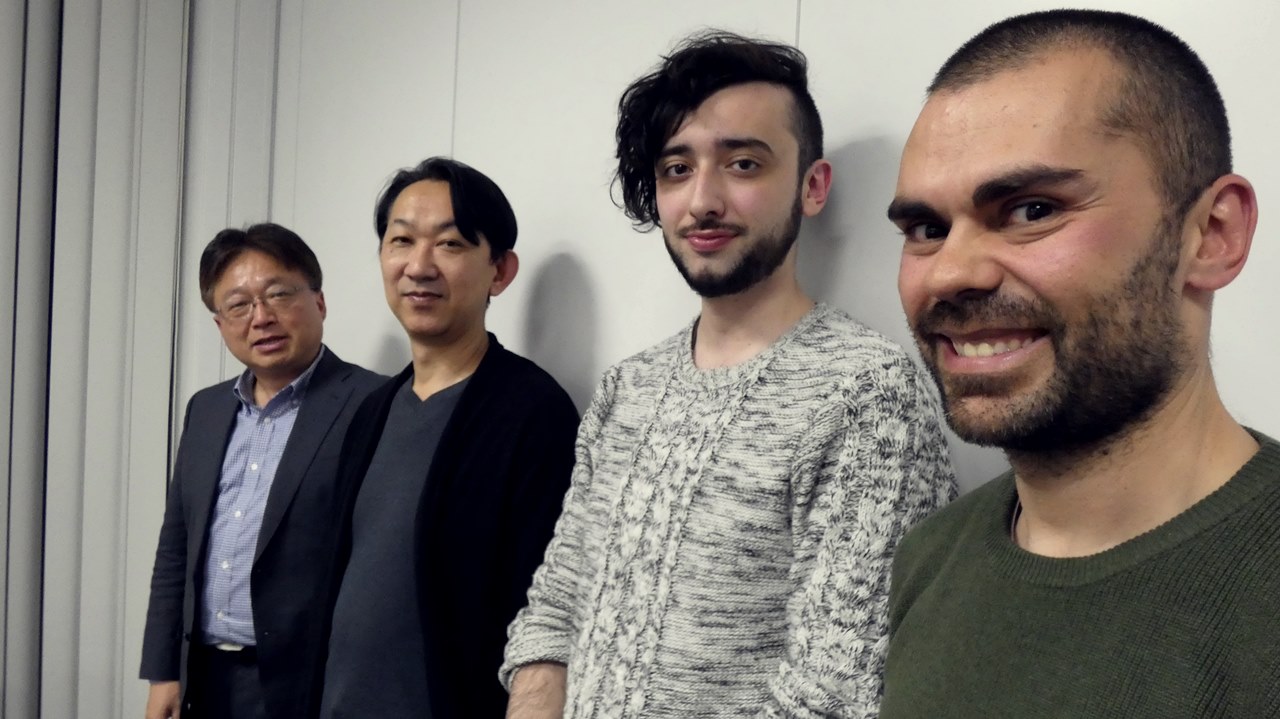

『ゆめにっき』を新たに構築する『YUMENIKKI-DREAM DIARY-』スタッフは発売に際して何を語るか。関係者座談会(後編)

前編ではオリジナルの『ゆめにっき』への思いを開発陣に語っていただいた。後編では『YUMENIKKI-DREAM DIARY-』を中心に話を伺う。謎めいたトレイラーが印象的なプロモーションだったが、『YUMENIKKI-DREAM DIARY-』はどういうコンセプトを目指して始まったのか、その全貌を後編で語ってもらう。

前編ではオリジナルの『ゆめにっき』への思いを開発陣に語っていただいた。後編では『YUMENIKKI-DREAM DIARY-』を中心に話を伺う。謎めいたトレイラーが印象的なプロモーションだったが、『YUMENIKKI-DREAM DIARY-』はどういうコンセプトを目指して始まったのか、その全貌を後編で語ってもらう。

――新たに構築といっても、オリジナルが完成されすぎていて、どのようなアプローチで手をつけるのか議論されたんではないかと思います。

イバイ:

議論は最後までしましたね。ベータ版のぎりぎりまで、ここは変えたほうがいいんじゃないかとか。もっと作りこみたい気持ちはありましたけど、作品として良いものができたんじゃないかと思っています。

――オリジナルはドット絵がベースですが、新作のほうは3Dをベースにグラフィックを作られていますが。

一之瀬:

実は最初の段階で2Dにしようとか、3Dにしようとか、そんな具体的な構想はまったくなかったんですね。アクティブゲーミングメディアさんにお話をもって行ったときに見せてもらった、フアンさんが撮った写真のイメージが強烈だったんです。あれがキービジュアルになったので、あの世界観を出すには3Dがベースだろうなと自然に決まりましたね。フアンさんのアートは芯が通っていて、見ると頭のなかで『ゆめにっき』の世界がちゃんと構築される。フアンさんの力は本当に今回大きいと思います。あのキービジュアルがそのままゲームになっています。

イバイ:

現場を見ていてもまさにそうで、現場のディレクターはアートディレクターのフアンに意見を聞くんですけど、ディレクターが「これでいきましょう」って言っても、フアンが「いや、これは『ゆめにっき』らしくないからやめましょう」って激論しました。今回はそれだけ世界観にこだわりましたね。

フアン:

めんどくさいアートディレクターです(笑)。

中西:

でもKADOKAWAさんにこのプロジェクトの話を頂いたときに、フアンが作成したキービジュアルに一目ぼれしてもらって、仕事を一緒にしましょうとなったのは事実なんです。

――そんなフアンさんは『ゆめにっき』がもともと大好きですし、プレッシャーがあったのでは?

フアン:

世界中から愛されているゲームなので、プレッシャーはもちろんありました。『ゆめにっき』はみんなが自分たちのストーリーをそれぞれもっている。もちろん僕はききやまさんじゃないから、自分の視点からアートを作りましたし、そこには僕の解釈も含まれています。ただアートディレクターをすると決まったときに、最大限リスペクトをもってやろうと決めました。多分、違う人がアートディレクターをやっていたら違う『YUMENIKKI-DREAM DIARY-』になっていたでしょうね。みんながみんな納得してくれて全員が幸せになる作品じゃないかもしれないけど、僕自身はすごくいいものが出来た確信はあります。

イバイ:

我々の解釈で謎を解き明かしたり、世界観を壊すようなことだけは絶対にしないでおこうと注意を払いました。普段、パブリッシャーさまからゲームを開発してくださいと連絡をもらったときって、ものすごく細かい内容だったりするんです。ものづくりって自由度が低いものなんですよね。でも今回はKADOKAWAさんが開発陣を信用してくれてだいぶ自由に作らせていただきました。もちろん最低限の指導と修正だけはもらったんですけど、ゲーム開発現場としてはけっこう幸せな環境だったと思います。

フアン:

僕が夢を見るときも、知っている場所なのに少し違う場所として出てくることがあるんです。たとえばビルがあるはずの場所なのに、夢の中ではなかったりとか。アートディレクターを任されたときは、その夢の不思議な感じを出したいと思いましたね。深い夢と浅い夢で抽象性は変わるし、夢の詩的な雰囲気、これは現実なのか夢なのかわからない抽象的な感じを出したかった。

――新作のキャラクターはオリジナルに比べたら、それほどデフォルメされていませんね。

フアン:

オリジナルはドット絵でキャラクターが描かれていたけど、『YUMENIKKI-DREAM DIARY-』は3Dなので、そのためにデザインしなければならなかったんですね。ききやまさんが考えたことだから本当のことはわからないけど、僕は窓付きは少女だと思う。少女の夢だから、可愛いものも見つけるし、グロテスクなものも見つける。そのコンビネーションが『ゆめにっき』の面白さですね。

イバイ:

原作はドット絵ですから、グロテスクなものでも可愛く見せられるんですけど、今回は3Dにしたので、その瞬間、リアリティが出てしまうんですね。そこをどう抑えるのか、現場を見ていても感じましたが、難しかったです。

一之瀬:

プロモーションがはじまったとき、Twitterでもトクト君などが、さらに可愛くなっているという反応もあって、嬉しいですね。温泉さんとかはグロテスクで、一瞬ホラーなんじゃないかと誤解を与えてしまうかもしれないけど(笑)。

――新作ではききやまさんの新しいキャラクターが追加されているとのことですが。

一之瀬:

今回の新作に、ぜひききやまさんも深いところまで関わってほしいと思いまして、快諾を頂きました。僕は新しいNPCを提供してくれるのかなと想像したんですけど、ご自宅に伺って話を聞いたところ、創作ノートに何らかの理由で原作に登場しなかったお気に入りのキャラクターがあったので、それをききやまさんのチョイスで提供して頂きました。そのキャラクターが今回リイマジンとして新たに登場します。

――絵の話が続きましたが、音楽のほうはどうですか。

フアン:

音楽はききやまさんの曲をベースに社内のスタッフに作曲してもらっています。

イバイ:

実は2曲だけ著名な音楽クリエイターに依頼しました。ただクレジットはハンドルネームでされています。

一之瀬:

そこそこ有名ではなく、かなり有名な方です(笑)。

中西:

その方も『ゆめにっき』の大ファンなので、実現したんですよね。

――名前を明かしていないのはその方の希望なんですか。

イバイ:

その通りです。誰なのかは音楽を聴いて想像してください。

一之瀬:

ちゃんと聴いたら、すぐわかりますよ。

――そのサントラをSteamで配信する予定はありますか。

一之瀬:

そうですね、それも考えています。きっと出ると思いますよ。

――ゲームプレイはどうですか。ゲームバランスは変わっているんですか。

フアン:

『YUMENIKKI-DREAM DIARY-』はリイマジンなので、『ゆめにっき』のファンのためと、『ゆめにっき』を知らない人のために作っているんですね。そこのバランスをとることが一番難しかったです。

イバイ:

開発チームを見ていて感じたのは、ゲームプレイと世界観のバランスを取ることが本当に難しかったのかなと。ユーザーを迷わせないといけないからですね。ただオリジナルより迷わせすぎると「なにこれ」ってなっちゃいますし。ただ世界観に関しては、彼に迷いはなかったように感じましたね。これをやりたい、という意思がすごく明確に感じられた。どちらかというとゲームディレクターは「これをやるとゲームじゃなくなるよ」とか「これをやる時間とお金が足りないよ」といった気持ちもあったみたいだけど。

いつもそうなんですけど、日本のIPで何かを作ってくださいと言われたらすごくプレッシャーなんです。しかも『ゆめにっき』はすでに海外で有名ですからね。全体的なファンの8割は海外の人だと思うんですよ。日本のコンテンツなので、そのあたりは不思議な気持ちです。だから日本のファンの人たちと海外のファンの人たちの間でバランスをとることも難しい。

――海外に目を向けて作られているんですね。

イバイ:

日本のインディーゲームに対する海外のファンは、まだまだ少ないんですよね。たとえば日本のインディーゲームは萌えであったり、キャラクター主導だったりするので、海外のインディーゲームに比べて、ワールドワイドでなかなか評価されにくい部分があると思います。『YUMENIKKI-DREAM DIARY-』をきっかけに、『ゆめにっき』のような作品もありますよって、海外の人に日本の個人開発者が作った凄いゲームをあらためて見てもらいたいですね。

一之瀬:

海外のインディーゲームと、国内の同人やツクール、自作ゲームという世界は僕はちょっと違うと感じています。日本ではフリーゲームとして出して、売らない方向で出すっていう傾向がすごく強いんですね。海外ではやっぱりツクールで作っても売るんだというスタンスの人たちが多い。日本でビジネス色を出すのは文化的なところもあるのでまったく別の話ですが、今回の『YUMENIKKI-DREAM DIARY-』で、ききやまさんに貢献できればいいなという気持ちもあるんです。ツクールで作ったゲームを海外で販売し、お金が回るという土壌を、ツクール事業部でも作っていきたいと思っています。

――『ゆめにっき』だけじゃなくて、今後も海外でツクール作品を展開することを視野にいれているということですか。

一之瀬:

ツクールというツールがあっても、ユーザーがツールを買ってくださって作品が生まれるといいなと思います。公開して作品が有名になると、二次展開としてKADOKAWAとしてノベライズとか、コミックという展開があります。それが一番上手くいっているのが『青鬼』で、映画化までされました。そのなかのサイクルのなかのひとつにリッチコンテンツ化というのもひとつの手だと思うんです。

ツクールで作られた作品をリッチコンテンツ化してリイマジンするというサイクルを作りたいというのが、このプロジェクトのそもそものコンセプトなんです。そのなかで何をやるかとなったとき、『ゆめにっき』というレジェンド作品が一番初めに浮かびました。この(収録している)記事はいつでるんですか?もう言っていいですよね。実は『YUMENIKKI-DREAM DIARY-』では、ツクール事業であればこそのコラボをしているんです。

――と、いいますと。

一之瀬:

実は『青鬼』とコラボしています。

――えっ、ゲームのなかでコラボ、ですか?

一之瀬:

そうです、ゲームのなかで『青鬼』とコラボしています。どうやったら見れるとかは流石に言えないですけど(笑)。でもこの記事が出るころにはゲーム実況とかで判明しているかもしれませんね。

――それはどういうキッカケとか、お話できる範囲で。

中西:

やっぱりそこは、ツクール発のIPですからね。

――ということは、『青鬼』も今後なにか展開が。

イバイ:

そこまでは言えないです(笑)。

一之瀬:

ツクールの両巨頭といいますか。二つともレジェンド作品ですからね。『To The Moon』がSteamで130万本も売れるわけですから、お金をかけたゲームが必ずしもいいというわけではなく、ゲームって創作活動の一環なんで、想いがダイレクトに伝わるかどうかなんだろうなって思うんですね。『ゆめにっき』はそこにツクールを使っていただいているのはありがたい話ですし、ききやまさんにも恩返ししたいなと思ってます。今回のリイマジンをどんどん展開していければ、ツクールやインディーへの応援でもあるし、ツクールで作っている人たちの多くは世界を意識して作っているわけではないと思うんですけど、僕らなりにそこは色んなお手伝いはできるのかなと。ツクールやインディー、自作ゲームや同人ゲームがまたこれで盛り上がったら嬉しいですね。

イバイ:

今の日本ではインディーを作りましょう、インディーを応援しましょうっていう人はたくさんいるんですけど、心の底からインディーを応援したいというパブリッシャーさんは本当に少ないですね。ましてや歴史あるKADOKAWAさんみたいにインディーのために、インディーという魂をもってやってほしい、という大手のパブリッシャーさんは本当に貴重です。

フアン:

最後にひとつ強調したい部分があります。『YUMENIKKI-DREAM DIARY-』は『ゆめにっき』の代わりに遊んでいただきたいものではなくて、まさしくリイマジン、解釈のひとつにすぎないんですね。これもインディーゲームで、少人数で作った作品になっています。

――オリジナルをやってからやってほしいということですね。

中西:

まさにそうですね。今回こういう作品が送り出せたのはききやまさんの原作があってのことですからね。『YUMENIKKI-DREAM DIARY-』をプレイしてからオリジナルの「ゆめにっき」をプレイしてもらってもいいです。この作品がきっかけで、オリジナルに触ってもらったら、これほどききやまさんに恩返しできることはないかなと思います。

イバイ:

『YUMENIKKI-DREAM DIARY-』はどちらかというと次世代に向けてるので、初めて触った方はきっとオリジナルをプレイしてもらえると思ってます。ツクールで作られたゲームは、90年代にゲームを遊んでいた世代だと懐かしいゲームだと思うんですね。ゲームって大勢で作るゲームですけど、マンガとか音楽とか一人で作れるツールがゲームにも同様に必要で、色々あるなか良くできたツクールは成熟したツールだと思います。そのツクールで作られたゲームをまた遊んでもらいたい。『YUMENIKKI-DREAM DIARY-』を遊んだ方にはぜひ、Steamでオリジナル版『ゆめにっき』も試していただきたい。無料で配信していますので。それで自分もゲームを作ってみたいなと思ってくれる人がいたら我々は幸せですね。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。