AUTOMATONライター陣が選ぶ 「Game of the Year 2017」

ベストゲームを選定するアワード「Game of The Year(GotY)」を決める時期がやってきた。しかし「ひとつ」を決めるのは難しい。それでも今回各ライターに悩みを重ねてもらい、それぞれの特別な作品を選んでもらった。ゲームを愛して止まないゲーマーたちが選んだ、2017年珠玉の一作をご覧いただきたい。

2017年も数多のゲーム作品が世に送り出された。大規模開発によって生まれた大作から、アイディア一点突破のインディー作品まで、多種多様な作品が生まれた。我々はクリエイターらが作り出したタイトルを遊び、語り、報じる身にある。それゆえにそれぞれのベストゲームを選定する「Game of The Year(GotY)」を決めなければいけないだろう。しかしひとつを決めるのは難しい。どの作品に魅力があり、作り手のさまざまな想いが込められているからだ。それでも今回各ライターに悩んでもらい、それぞれの特別な作品を選んでもらった。ゲームを愛して止まないゲーマーたちが選んだ、2017年珠玉の一作をご覧いただきたい。

『Life is Strange: Before the Storm』

――私の潜在的な『ライフ イズ ストレンジ』愛が洪水のように溢れ出す。

開発: Deck Nine Games 販売: スクウェア・エニックス 発売日: 9月1日 機種: PC/PS4/Xbox One

今年は「最も心を動かした作品」として本作を選出。あくまでも前作ありきの評価なので「2017年を代表するゲーム」からは程遠い。そもそも筆者はオリジナルの大ファンというわけでもない。良作ではあったけれど、心の中で居場所を見つけられる作品だとは思っていなかった。それが不思議なもので、前日譚にあたる本作をプレイするうちに、胸が締めつけられるような苦しみに支配されるようになった。もう一度クロエたちの姿を見られる喜びと、彼女らの結末を知っているがゆえの悲しみ。この二つが入り混じる感傷に溺れていった。

疎遠になったマックス宛に、送られることのない手紙を書き続けるクロエ。誰からも好かれる学校のアイドル的存在でありながら、大きな悩みを抱えるレイチェル。放っておけば闇に飲み込まれてしまいそうな二人が、互いの太陽を、炎を見つけることで光を取り戻していく。眩しすぎて前が見えなくなることもあるけれど、力を合わせればどんな困難だって乗り越えられる。そんな強い結束を感じさせる。だが我々プレイヤーは二人の未来を知っている。終着点を定められた少女が健気に足掻き、抗う姿を見せられると胸が痛くなってくる。「真実と嘘」という全編を通して描かれる若々しい葛藤は、「結末を知っている」という事実を前にして、より一層狂おしいものとなる。

二人に限らず、本作には未来を知っているからこそ生きてくる演出や心情描写が詰まっている。キャラクターひとりひとりに細やかなニュアンスが与えられたことで、『ライフ イズ ストレンジ』はより濃厚な体験を届けられるようになった。ファンサービスを意識したシーンも多く、「本編のおまけ」としてスルーするにはあまりに惜しい。オリジナルが残していった寂寥感を綺麗にすくいあげ、調理するだけの力量がDeck Nine Gamesにはあるということであり、いまから彼らの次回作が楽しみでしょうがない。

ただ、筆者をセンチメンタルな気分にさせた要因の七割は実のところ音楽の力にある。Daughterが手がけた繊細で感傷的なサウンドトラックを触媒として、筆者の潜在的な『ライフ イズ ストレンジ』愛が洪水のように溢れ出してきた。歯止めがきかなくなった感情の揺れは増幅を繰り返し、本来のポテンシャルを超越する強いインパクトを残していった。国内版が発売された暁には、オリジナルのファンであれば是非ともプレイして欲しい作品である。

by Ryuki Ishii

『Deus Ex: Mankind Divided』

――世界は、見る人によって姿を大きく変える。

開発: Eidos Montreal 販売: スクウェア・エニックス 発売日: 3月23日(日本語版) 機種: PC/PS4/Xbox One

気が付けば世界各国の首脳の顔ぶれが『ストリートファイターⅡ』のキャラセレクトのようになってから1年。フィクションなら面白いが、これは現実。フィクションがちょっと飛ばし気味の未来予測を立てたとしてもむしろはまってしまうという効果が『Deus Ex: Mankind Divided』にはあった。

Immersive Simというジャンルは、プレイスタイル次第でゲームプレイやストーリーの印象が大きく変わってしまう特徴があるが、今作は特に顕著である。ろくにバックグラウンドも探らずにメインミッションのみを追うリニアなシューターのように遊ぶと、キャンペーン上の敵は陳腐なテロリストだった…というマッチョなB級シューターという印象のみが残るだろう。

ところが『Gone home』や『Tacoma』 のようなWalking simulatorのように、プラハの状況を探り出し、情報を集め考察しながらプレイすると全く姿が変わる。ここで描かれているオーグメント化した人間は今日の難民の状況に重なっていき、現状のアメリカやEUの各国で起きているだろう排外主義のムードに繋がっていく。サブイベントでは特にその状況下でどう判断を下すかが問われる。

つまり今作では多様なゲームプレイがそのまま政治的な態度にすらなりえるという異色の作品であり、世界とは見る人によって全く異なるという当然ともされる事象を味わえるともいえる。AAAらしいリニアな遊び方ならまんまマッチョなそれ。この世界とは陳腐なテロリストがいてそれを倒せば終わるという発想。しかし、この時代状況が何なのかを見極めようとするリベラルな態度でプレイすると、単純な敵を排除したとしてもそれで終わらないことがわかる。

今年は『フィンチ家の奇妙な屋敷でおきたこと』を代表に、Walking simulator特有の環境ストーリーテリングによる、プレイヤー自ら物語を探すスタイルが高い評価を得ていた。AAA の枠という観点から見ると意外かもしれないが、Walking simulatorに慣れている人のほうが本作の価値の高さがわかるのではないかと思う。

by Hajime Kasai

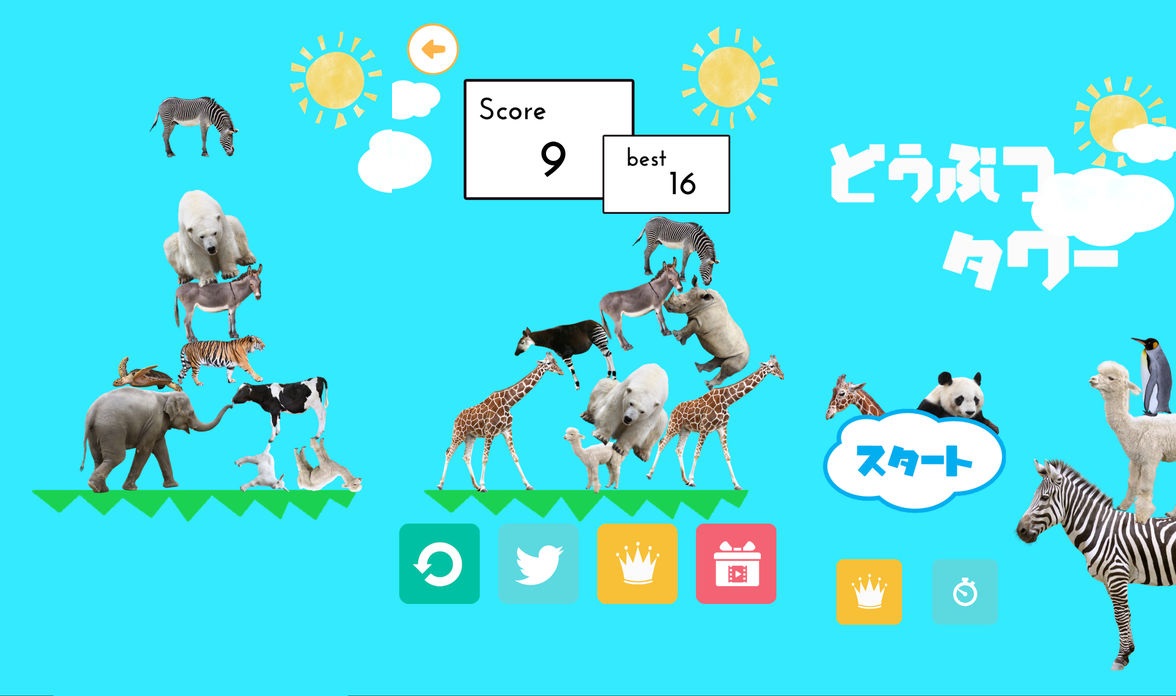

『どうぶつタワーバトル』

――ゲーマーがこの作品を見つけたならば、私もそれに応えよう。

開発: Yuta Yabuzaki 販売: Yuta Yabuzaki 発売日: 4月2日 機種: iOS/Android

今年、Steamでリリースされるゲームは6000本を超えた。少し古いデータになるが、株式会社AppBroadCastのスマホ市場動向調査によると、2015年3月にGooglePlayで配信開始したタイトルは1549本にも上る。単純計算で、年間18000本を超えてしまう数だ。こうしたリリース数の増加に伴い、良いゲームをつくってもゲーマーに発見されないのではないか、と危惧する開発者もいると聞く。しかし私はゲーマーの目は節穴ではないと思っている。良いゲームをつくれば、必ずゲーマーはそのゲームを発見し、支持するだろう。『どうぶつタワーバトル』がそれを証明している。

私個人の考えでは、良いゲームの条件は「敷居が低く」「奥が深い」ことだと思っている。その2つの条件をまさに理想的に満たしているゲームが、本作『どうぶつタワーバトル』だ。初見でルールが理解できる「敷居の低さ」もさることながら、対戦相手との数手先を見越した読み合いが楽しめる「奥が深い」戦術性は、特筆に値する。

『どうぶつタワーバトル』をプレイしていて私が最初に感じたのは、一見すると落ちものパズルのようでありながら、ボードゲームの古典である将棋をプレイしているようだということだ。このゲームでは、最初に与えられた動物によって初手が大きく変わってしまうのだが、初手で守るか攻めるかの決断を迫られる点が、将棋を彷彿とさせる。将棋に「棒銀」や「穴熊」があるように、『どうぶつタワーバトル』には「攻めの0キリン」や「守りの2キリン」があるのだ。ターン制対戦ゲームには、どうしてもテンポの悪さがついてまわるものだが、『どうぶつタワーバトル』の思考時間は最適で、待ち時間も最小限に留まっている。対戦相手と無言のうちに意図が通じ合い、技の応酬となる瞬間も楽しい。『Frozen Synapse』に並ぶ、ターン制ストラテジー対戦ゲームの傑作だろう。

大量のゲームが生まれては消える海の中から、『どうぶつタワーバトル』は目の肥えたゲーマーたちに、しっかりと発見された。コミュニティはこのゲームの面白さを熱心に伝え、競って技を解説した。ゲーマーの熱い支持を受けた『どうぶつタワーバトル』は今年、ラインナップの固定化が進むゲームアプリのダウンロードランキングの頂点へと駆け登った。『どうぶつタワーバトル』は証明した。年間何万本のゲームがリリースされようと、ゲーマーは面白いゲームを見逃さないのだ。だから私も、このゲームをGotYに選ばないわけにはいかない。

『フライングパワーディスク: Windjammers』

――20年以上の時を経た今もなお輝き続ける名作。

開発: DotEmu/Data East 販売: DotEmu 発売日: 8月29日 機種: PS4/PS Vita

今年を代表するゲームとしてふさわしいタイトルはいくつか思い浮かんだが、選んだのは結局そのどれでもない『フライングパワーディスク: Windjammers』。今年もっともたくさんプレイしたゲームはなんだろうと振り返ってみると、この対戦スポーツゲームだったのだ。他所でノミネートや受賞した例は見ないが、あくまで個人的GotYなのでこれでいこう。

本作は、データイーストが開発し1994年にMVS/NEOGEO向けに発売されたタイトルで、いくつかの追加要素と共に今年PS4/Vitaに移植された。コートの中で1対1でフライングディスクを投げ合い、相手の背後にあるゴールに決めればポイント獲得というルールだ。1セット12点制で、2セット先取すれば勝利となる。フライングディスクは壁(あるいはコートによって中央に設置されるブロック)に当たると反射するように跳ね返るのが特徴で、ゲームセンターなどにあるエアホッケーに似たゲーム性である。

もともとアーケードゲームだったということもあってか、現代のスポーツゲームのようにゲームモードが豊富にある訳ではなく、基本的にはアーケードモードと対人戦のみ。それでも飽きずにプレイし続けていられるのは、競技としての完成度が高いからだと感じている。狭いコートながら、壁の反射もありポジショニングを誤ればいとも簡単にゴールを許してしまう。そこで相手との駆け引きが重要になる。フライングディスクはカーブさせたり、手前に出てきたキャラクターを牽制するロブ、あるいはキャラクターごとに軌道の異なるスーパースローなど、簡単な操作で多彩なスローイングができる。これらを自分や相手のポジションによって、また攻めるのか守るのかなどを瞬時に判断しなければならない。実力伯仲すればするほどこうした攻防が熱くなるのだ。

今月には公式eSportsリーグFlying Power Leagueが発足。小規模ではあるが最初の大会もおこなわれた。残念ながら、発売から日が経つにつれオンラインの人口が減り、今は友人を呼んでこないと対戦もままならない状態だが、幸いCPUが程よく強いため未だに1人プレイでもついつい手が出てしまう。移植とはいえ20年以上前のゲームにGotYとはいささか反則かもしれないが、当時好んで遊んでいた記憶を呼び起こし、その面白さを再確認させてくれた本作は、私にとって今年を代表する1本である。

『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』

――「勇者」が再びプレイヤーの手に戻ってきた。

開発: スクウェア・エニックス 販売: スクウェア・エニックス 発売日: 7月29日 機種: PlayStation 4/ニンテンドー3DS

ストーリーというのはテーマ的に主人公が中心のものと脇役が中心のものがある。古代ギリシャ演劇はまず主人公ひとりで演劇が演じられていた。そこにアイスキュロスが二人目の俳優が導入して脇役の概念が生まれる。ギリシャ悲劇の「オイディプス王」はそうした技法や発明が凝らされ、主人公が悲劇的な運命の濁流に飲みこまれていく。古典的な物語の主体はあくまで主人公が中心であった。

翻ってビデオゲームでも80年代初期には『ユリシーズ』『タイム・ゾーン』『ウルティマII』などのように、プレイヤーそのものが壮大な運命を体験するギリシャ悲劇的なものを志したゲームが作られていた。これらのゲームの直後、他の物語メディアと同じく主人公のキャラクターとしての役割や性格付けが徐々になされていくが、そこで興味深いことがストーリーテリングの転換が起こる。「悲劇のヒロイン」という言葉が象徴的だろうが、最終的な感情移入の対象が主人公から脇役に移る物語が生まれてくるのだ。因果の中心は脇役のほうであり、最終的に主人公はその不幸なキャラクターを救う物語である。『ポートピア連続殺人事件』のヤスがそうであるし、美少女ゲームの大半はヒロインを救う物語である。主人公は当初、不幸なキャラクターの存在に気づかず、後からその構造に気づく。プレイヤーは主人公の境遇に涙するのではなく、脇役の境遇に涙する。これが脇役中心のストーリーテリングだ。

さて、この主人公中心と、脇役中心という二つのストーリーテリングの対立軸を『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』に適用してみよう。副題が示す通り本作は時間と勇者がテーマであり、極めて叙事詩的な物語だ。テーマ的には主人公中心のストーリーであることは疑いようがない。だがその一方で、養母から「あんたは勇者の生まれ変わりなんだよ」と言われても、プレイヤーにとっては勇者という実感はもてないだろう。しかも王からは悪魔の子と呼ばれ、勇者の宿命そのものに疑いが向けられる。

だが、物語が展開すると主人公は悲劇的な出自を背負っており、世界を巻き込んだ事変に巻き込まれていく。そこで初めてプレイヤーは、主人公は宿命の勇者だと実感することになる。つまりこの点からいえば、本作は脇役中心のストーリーテリングが“主人公に対して”用いられているのだ。この構造はシリーズを通すと二重の意味をもつ。勇者から離れてしまった「ドラクエ」シリーズを、本作は再びプレイヤーの手のものに見事に復権させたというわけである。

『Fortnite』

――苦しい。でも楽しい。やめられない。

開発: Epic Games 販売: Epic Games 発売日: 7月25日(早期アクセス版) 機種: PC/PlayStation 4/Xbox One

AUTOMATONでは数少ないMMORPG中心のゲームライフを送っている筆者だが、MMORPGはそもそも年単位で継続して遊ぶことも珍しくないジャンルゆえ、ライターの皆様に「今は何のゲームしてるんですか?」と尋ねられるたび「……ええと(去年と同じ)『GuildWars2』です」と答えるのが実はちょっぴり苦しいこともあった。新しいジャンル、新しい作品に挑もうとしないオールドゲーマーになった気がしてしまって……。そんな筆者の心をガッチリとらえたのが、この『Fortnite』だ。不幸にも某バトロワ風シューターに酷似している点ばかりが取り上げられ注目を集めてしまったが、筆者が遊んでいるのは有料版のCo-opモード。一般的なタワーディフェンスとも少々異なり、しいて言えば『Sanctum 2』あたりが類似作品になる防衛ゲーである。

限られた資源を使って4人で協力しあい床を敷き、壁を建て、罠を置く。時にすべての建築物をゾンビにふっとばされ、また泣きながら壁を建てる…そんな賽の河原プレイを必死にこなしつつ、防衛対象を数分間守りきったあとに訪れる爽快感たるや!!こちらの誘導したとおりのルートで押し寄せるゾンビを一掃した際の「やりきった感」がたまらず、毎日寝るまで『Fortnite』漬けという中毒症状に陥っている。プレイヤーの操作するHeroキャラには戦闘(遠距離・近距離)、資源採取、建築など特化した能力があり、火力キャラ4人揃えればゴリ押しで勝てるわけではないのも本作の魅力の1つだろう。

開発元は無料のPvPモードを中心に力をいれ「XX人が登録!」と散々アピールしているが、我々Co-op勢は完全に早期アクセスの印籠のもと有料テスター。というより、ほとんど「人柱」と化しており、数々の致命的なバグやアップデートのたびに告知無しで行われる膨大なバランス調整にストレスを抱えつつ、今日もゾンビを薙ぎ払う快感に抗えない。現状、日本人プレイヤーが大変少ないので読者の皆様のCo-opモード参加を心よりお待ちしています。

by Chihaya Asou

サイズ – 大鎌戦役 –

――その黒船は、私のライフスタイルすらも変えてしまった。

開発: Jamey Stegmaier 発売: アークライトゲームズ(日本語版) 発売日: 12月7日(日本語版) 機種: ボードゲーム

今年初頭、最も期待していたのは、『Path of Exile』の大型アップデート「The Fall of Oriath」(8月リリース)であった。長年のβテストを経て、満を持して2013年の正式リリースからはや4年。精力的な運営を続けているGrinding Gear Gamesらしい、実に手堅さと挑戦との調和がとれた素晴らしい仕上がりであった。ハック&スラッシュ系RPGの代表格『Diablo II』を筆頭に、脈々と受け継がれてきた、「4~5のActで構成されたキャンペーンを進行し、本番は2周目・3周目の高難易度」という構成。この「The Fall of Oriath」はこれを覆し、大胆にも「2周目3周目を排し、代わりにAct5~Act10を追加」という大幅な仕様変更を施した。当然の如くアイテム、スキル等の仕様も大幅に変更・追加。筆者は心機一転、新キャラクターを作成し、この膨大、かつ深奥なコンテンツを端から味わおう、というムードだった。だが、そんな私のゲーム生活に、9月に黒船が訪れ、私のライフスタイルすらもドラスティックに変えてしまった。ボードゲームである。

友人の誘いでボードゲームカフェを訪れ、当初は「イチイチ自分でルールを覚えて、数値処理も「+1」だの「トークンを3つもらう」だの、チマチマしてるなあ」などと感じていたのだが、結果この日は閉店までこのカフェに篭って延々とボードゲームを楽しんだ。そう、すっかりこのアナログな世界の虜になってしまったのだ。

この約4か月の期間に、王道どころからニッチなものまで、さまざまなゲームに触れたが、とりわけ今年12月に日本語版がリリースされ、あらゆるショップで売切れが続出した「サイズ 大鎌戦役」は、2016年ゴールデンギーク賞受賞という実績に相応しい体験を私に提供してくれた。既存の重量級ボードゲームを更に洗練させ、シンプルさとテンポアップを図ったシステム。妄想を掻き立てる、牧歌的だがどこか不気味さすら感じさせるアート。そして戦闘兵器“Mech”を中心とした個性豊かな造形のミニチュア群。いままでデジタルゲームでは満たされなかった私の感性をすっかり犯してしまったこのサイズ。ボードゲームというジャンルとしてはイレギュラーではあるが、今年のGotYを贈りたい。

『RUINER』

―― 脳を揺るがす快楽の波が押し寄せる。

開発: REIKON GAMES 発売: Devolver Digital 発売日: 9月26日 機種: PC/PS4/Xbox One

『RUINER』。今年発売されたタイトルの中で私がキマってしまった作品。先鋭化された科学技術。鬱屈とした薄暗さの中、ネオンで構成された東洋的モチーフが各所でギラつく退廃都市。政府を越えた場所で民衆を支配する暗黒メガコーポ、そこに連なる裏社会。あまりにもコテコテすぎてめまいを起こしそうなSF文学的世界の中で吹きすさぶ暴力!暴力!暴力の嵐。その爽快感、気持ちよさといったら筆舌に尽くしがたい。日本のアーティストである平沢進氏も参加した、サイケ且つアンビエントな素晴らしいサウンドトラックと、プレイ中に挿入されるフラッシュとタイポグラフィを組み合わせた瞬間的で刺激的な演出は網膜と鼓膜からプレイヤーの脳を揺らし、覚醒を加速させる。肉塊になるのは目の前の敵かそれとも自分か。ハードでありながら絶妙な難易度によってプレイをすればするほど生と死に思考を固定させられていく。

名作『Hotline Miami』を下地に据え、正統進化させた「プレイヤーに優しくないがやりこみがいのある」ゲームシステムと、kawaii文化やVR技術などモダンな要素を随所に取り入れた美麗で秀逸なサイバーパンクビジュアル。『Cuphead』に代表されるような「現代的でありながら魔界村や魂斗羅など往年の名作を呼び起こす」流行りのインディゲームデザインのど真ん中を行く本作は、間違いなく今後のインディーゲーム界において代表される1本になることだろう。これを読んでいるあなたも興味があれば、是非手にとって一緒にこの『RUINER』をキメよう。何、少しだけなら問題ないから。

『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』

――プレイヤーを優しく抱擁するハイラルという世界。

開発: 任天堂 発売: 任天堂 発売日: 3月3日 機種: Wii U/Nintendo Switch

これまで発売された『ゼルダの伝説』シリーズをすべて遊んできたが、同シリーズは「閉じた場所」での設計において優秀さがあった。1ミリの隙間も許さない完璧な設計の箱が用意され、その中でダンジョンという名の芸術作品を楽しむ。シリーズを追うごとに設計は緻密になっていき、その完成度に圧倒されると同時に、情報の多さに圧迫感すら感じられた。求められる集中力はとんでもなく高く、時には遊び手に負担を強いる。プレイ後は満足感と疲労感が同時に襲ってくる。筆者にとって『ゼルダの伝説』シリーズはそういう存在だった。

『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』には『ゼルダの伝説』のエッセンスが確かに残されているが、そのアプローチは180度違う。どのようにシナリオを進行させるのも自由で、どこへ行くのかも自由。ほとんどに状況においては攻略手順すら自由だった。フィールドではあらゆるアクションを使い、アイテムを使い、さらにそれらを組み合わせこともできる。空を飛ぶことすらできる。とにかく寛容なのだ。だが本作の真髄は、自由を許しながらも遊び手へのを思いやりを欠かさない点だ。

たとえば、いずれの状況においても、プレイヤーには道筋が提示されているので、目的を見失うことはそうない。また無茶をして死んでしまっても、基本的にはすぐにリスタートできる。メインシナリオから外れ迂回しても、その迂回すらも進行状況として集積されていく。放任主義でありながらも、決してプレイヤーを見捨てない。どんなプレイヤーでも、遊び方でも満足できるよう設計されている。圧倒的自由度を提供しながらも、細部にわたるまで配慮が徹底されている。自由でありながらプレイヤーをおもてなしし続ける、そうした懐の広さが本作にはある。ゲームシステムだけでなく、ゲーム内の世界もリンクを祝福する。あたたかな太陽の光、風に揺れる草、自然に生きる動物たち。そこにいるだけで安らぎが感じられる。ハイラルがプレイヤーを優しく抱擁してくれるのだ。

本作は寛容でありながら配慮が行き届いている。『ゼルダの伝説』最新作は、そのDNAを受け継ぎながら大きくその姿を変えた。負担を強いず、優しさによって喜びをもたらす作品になった。高揚感と安心感が保障されることによりプレイが途切れず、泡のように時間が過ぎていった。自由と優しさを提供する、調和された世界がそこにはあった。

2017年は素晴らしいタイトルが数多くリリースされた。そうした卓越した作品の中にあっても、自分にとって『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』は唯一無二の存在だ。僭越ながらも、多大なる愛と敬意を持って、同作に2017年のGame of the Yearの冠を贈りたい。

by Minoru Umise

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。