音楽高評価メトロイドヴァニア『エンダーマグノリア』のBGMは、「開発側からきたキーワードを作曲家が解釈」することでどんどん生み出された。LPレコードリリース記念イベントで作曲担当者とディレクターに聞いた共同作業

『エンダーマグノリア』のオリジナルサウンドトラックLPレコード発売イベントにて、Miliのおふたりとディレクターに話を訊いた。

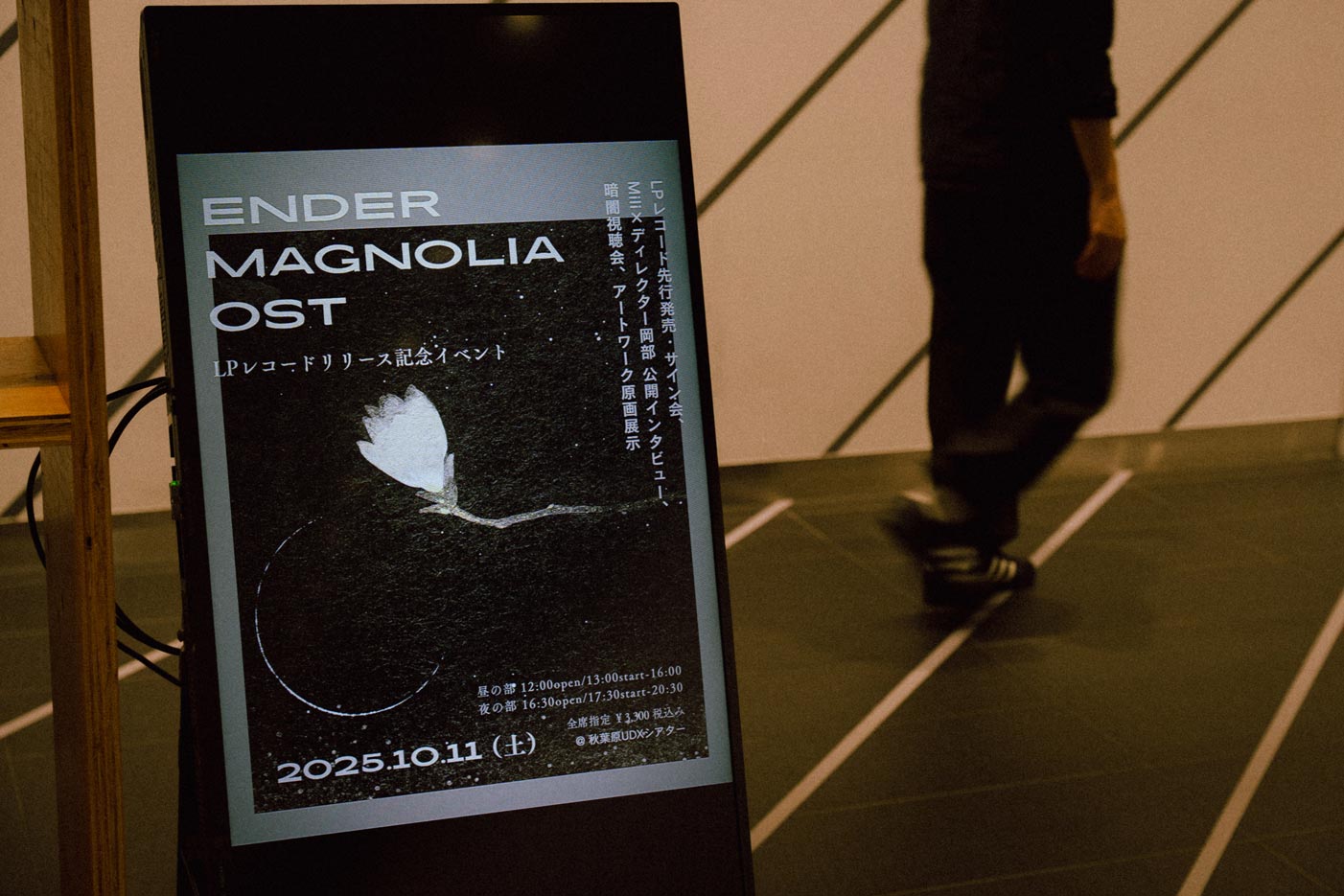

国際的インディーズバンドMili(ミリー)は10月11日、『ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist(エンダーマグノリア: ブルームインザミスト)』のオリジナルサウンドトラックLPレコードを先行発売した。それにともない、同日には秋葉原UDXシアターにてリリース記念イベントが開催された。

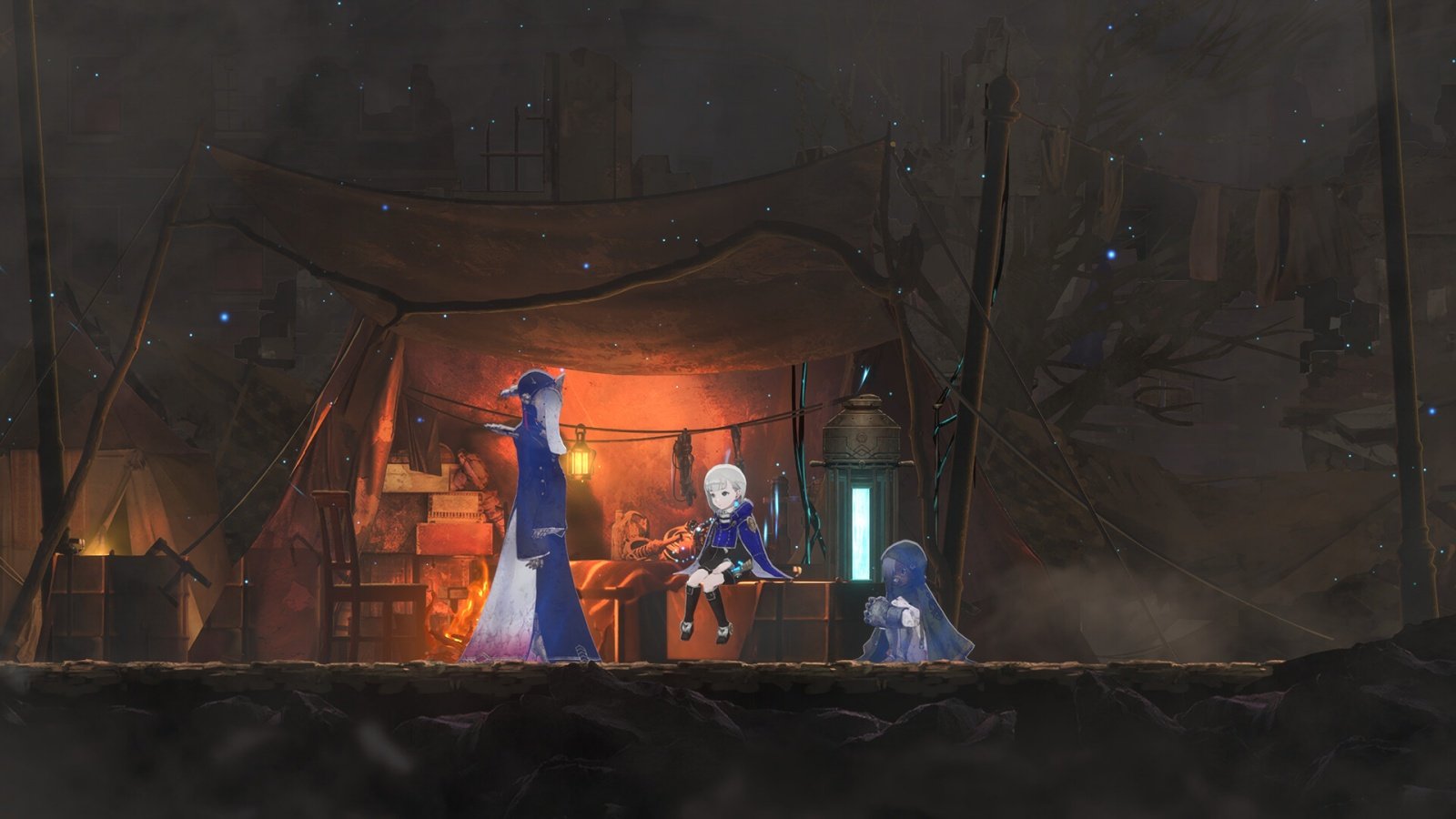

『ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist』(以下、エンダーマグノリア)はBinary Haze Interactiveが今年1月23日にリリースした探索型2DアクションRPGだ。『ENDER LILIES: Quietus of the Knights』(以下、エンダーリリーズ)による精神的続編であり、いずれもSteamのストアページにて国内外から高評価を受け「非常に好評」ステータスを獲得する人気作となっている(関連記事)。またサウンドに関する評価が高いのも本作の特徴だろう。

今回は『エンダーリリーズ』から作中のBGMを手掛けてきた国際的インディーズバンドMiliの主催する、『エンダーマグノリア』OST LPレコードリリース記念イベントが開催されることとなった。このイベント内では、LPレコードやグッズの物販、サイン会、音源の一部楽曲を映画館の環境で聞ける暗闇視聴会と、公開インタビューを行うトークセッションが行われ、筆者は壇上でMiliのボーカルを務めるCassie Wei氏、コンポーザーのYamato Kasai氏、エンダーシリーズのゲームディレクターである岡部佳祐氏の3名に公開インタビューをする機会をいただいた。エンダーシリーズのファンとしても、Miliのファンとしても見どころがたっぷりの濃厚なイベントだったので、本稿では、昼の部/夜の部それぞれで行われた計60分にわたる公開インタビューの内容をお伝えしたい。

――自己紹介をお願いします。

Cassie Wei(以下、Cassie)氏:

MiliのボーカルのCassie(キャシー)です。

Yamato Kasai氏(以下、Kasai)氏:

Miliの作曲を担当しています。Kasaiです。

岡部佳祐(以下、岡部)氏:

「エンダー」シリーズでゲームディレクターを担当しています、岡部です。

発注は、キーワードを渡してほぼ「おまかせ」

――まず、ゲーム音楽の作曲工程についてお伺いしてみたいと思います。ゲーム開発と並行して作曲が行われるために、プロジェクト段階によっては作曲担当の皆さんが実際にステージを遊んだりはできないと思うのですが、どのような情報提供を受けてイメージを膨らませているのでしょうか。

Kasai氏:

基本的には、岡部さんから各ステージの雰囲気をまとめた資料をExcelファイルとしていただくところからスタートします。たとえば、「ステージ1 こういう雰囲気。どういうことが起こって……」という情報が簡潔にまとめられたシートや、背景のビジュアル資料などがあります。そして、ゲームの制作が進行していくと、岡部さんが実際にプレイしている映像を通話越しに見せていただけるようになったりもします。それを見て、背景の移り変わりなどを確認しながら楽曲を作っていきます。

しかし、大半はやはりキーワードだけが唯一の情報源になります。『エンダーリリーズ』のお仕事の時点で世界観は共有していただいていて、『エンダーマグノリア』でも地続きの部分があるので、キーワードのみから「このマップはこういう世界観なら、こういう楽曲かな」と頭の中で想像しながら作ったものが多かったです。

――Excelシートでの共有というのが意外です。

Kasai氏:

これは実はすごく効率的で楽なんですよ。岡部さんの考えている世界なので、岡部さん自身がキーワードを打ってくれている方が、やはり僕にも伝わりやすいと感じますし、僕からも「キーワード欲しいです」とお伝えしていますね。

岡部氏:

僕がもともとMiliさんの大ファンで、ずっとMiliさんの曲を聴きながら『エンダーリリーズ』のゲーム制作をしていて、実際に楽曲制作を依頼したという経緯があります。そして前作のお仕事で、Miliさんは僕が思った以上にゲームミュージックを作る勘所みたいなものをよく押さえていらっしゃるとわかりました。『エンダーリリーズ』のときには試行錯誤していたところがあったかもしれませんが、今作は2作目なので、もうその力を信じてキーワードとやりたいことをお互いに話し合って進めてもらう形でした。

――結構「おまかせ」な感じだったと。

岡部氏:

曲によりますけど、かなり信用してまるっきりおまかせしておいても、しっかり良いものが上がってくるという感じでした。

Kasai氏:

すごくありがたいことに、本当に何か明確な認識の齟齬が生まれていない限りは、こちらが「大丈夫かな? これで良かったですか?」と心配になるくらい、自由にやらせていただいてます(笑)そのおかげで、実験的なことにも挑戦できて、あまり制限を感じることなく情報を音楽に落とし込むことができたので、それがすごく良かったなと感じます。

世界観の形成に大きく寄与しているMiliの楽曲群

――岡部さんは、ゲームにおける音楽の重要性をどんなふうに捉えていらっしゃるのでしょうか。

岡部氏:

ゲームにおける音楽はすごく重要なもので、自分の特に好きだったゲーム『クロノトリガー』や『ゼノギアス』のようなJRPGは音楽とともにあったと感じています。そこではたとえば、ワールドマップに入った時や、街に初めて入ったときに流れる印象的な曲が風景とともに記憶に残りました。自分の経験として、ゲームについて記憶に残るのはまずBGMで、そこからゲームの中身について想像を巡らせていくところがあるんです。

また、昨今マルチプレイのゲームが多い中で、一人用のゲームを選ぶ人が音楽をキッカケにゲームを選ぶこともあるのではないかと考えています。事前にゲームBGMに触れることで音楽から感じる世界観を「良いなぁ」と思ってくれる人もいるかもしれないので、そういう意味でも重要なものだと捉えています。

――楽曲を作る上でそのステージやバトルの雰囲気とマッチさせるような音色選びも重要なのではないかと思います。音色は作曲しながら選ぶのか、曲を作った後に選び直しているのかどちらでしょうか?

Kasai氏:

最初の段階で音色のイメージはあります。作曲をしながら、今回はバイオリンかな、ピアノかな、シンセかなというふうに、ボスの雰囲気や動きの想像、背景などを考慮に入れて考えて作っていきます。ボス次第で、ここはアグレッシブな楽器で行くべきなのかなと思ったり。

特に、曲の冒頭1小節くらいがなんとなく組み上がってくると、「この曲はこの楽器をメインにして引っ張っていきたいな」ということが固まってきます。毎回そういった形で進めていき、たまに、たとえばボス戦によっては、あえて静かにしたり激しくしたりしてミスマッチ感を狙うこともありましたね。

――今回は前作と比べると、少し人工物・機械的なものをイメージするような音色が増えているという感覚がありました。前作から時間が経過して近代化したような演出でしょうか?

Kasai氏:

同じ世界だけれど、時代も国も違うという背景もありますし、今作では少しスチームパンク要素が増えて機械的になりましたよね。なので、それこそ前作のアコースティックサウンドや雰囲気のあるパッド系シンセよりは、分かりやすいシンセサウンドや、ギターのサウンドを多めに取り入れています。おそらく前作と比べて、パーカッションとドラムも割とメリハリのあるサウンドが多くなったと感じています。

最初は、この「同じ世界だけれど国が違う」という部分の表現に苦しみました。『エンダーリリーズ』と同じような感覚のまま作ったら、地続き感を感じさせすぎてしまうのではないかという心配もありますし、全然違うものにしてしまうと「エンダーシリーズじゃない」という感想をいだかせてしまうかもしれない。その塩梅には悩みましたね。

――制作に苦戦した楽曲はありましたか?

岡部氏:

リテイクを出した部分は本当に少なかったです。今作には、忍者や侍みたいなキャラクターが出てくるんですけど、ただそういうキャラクターを出したくて作ったようなところがあって、世界観との繋がりが薄いんですよね。サウンド方面でKasaiさんが繋げてくれるんじゃないかなと思って、無茶振りをしてしまったというか、音楽の力に頼ったところはありました。そういうところでKasaiさんは悩まれたんじゃないかなと、自分は思っていました。

Kasai氏:

実はその点は余裕だったんです。僕は元々クラシカルなサウンドに和風なアプローチをかけるのは得意なので結構あっさりできました。使われている楽器のほとんどは西洋文化圏のものだけれど、そこに日本の古楽器パーカッションを混ぜるだけで和になるので。これはゲームに限らずさまざまな劇伴でも使われているアプローチなんですよね。

自分との戦いになった楽曲で言うと本作の最初の街で流れる「Symbiosis」ですね。『エンダーリリーズ』の崖の村の曲と対を成すようなイメージで同質のものを描きたかったのですが、その崖の村の曲がすごく良い曲なんです。だから、それをどうやって自分で越えていくかが課題になりましたね。

――ゲームの世界観を形成することに対する難しさもあったのでしょうか。

Kasai氏:

ひとつのゲーム、ひとつの箱庭ということを踏まえての統一感やコンセプトの上で考えることが多く、全曲通して大変ではありました。シリーズとしてまとまりのあるひとつのものを表現しつつも、どこからどこまでの振り幅で作るのか、それこそ使うトラックの音色の面だったり。

たとえば、アコーディオンを使おうと思ったときもありましたが、「この世界でアコーディオンはナシではないか」と思い直したりもしました。世界観を統一させるために使う楽器をある程度選定するんですけど、それをどこまで広げるかまたは狭めるか、ラインを定める作業が必要です。僕の思い描く『エンダーマグノリア』の世界で、どんな音楽や音が流れていてほしいかということを考えながら決めていきました。もちろん世界の統一感を図ること自体や、それを表現する音楽は作っていてすごく楽しくもあります。

――前作の「MOTHER」という曲は激しくも悲しいピアノの旋律の楽曲で、流れる場面も相まって曲名にも心を打たれました。ゲームの世界観にも関わる部分かと思いますが、楽曲タイトルはどなたが、どのような工程で決めているのか教えてください。

Kasai氏:

基本的に楽曲のタイトルはすべて僕が決めています。

Cassie氏:

メインテーマだけは、私が作詞しているので私がタイトルを決めて、他は全部Kasaiさんによるものですね。

Kasai氏:

岡部さんから頂いた諸々の情報が入っているExcel資料などを見ながら、キャラクターやストーリーの部分も含めて、「どういった背景があると胸が熱くなるのか」ということを考えます。楽曲のタイトルも、実際プレイされる方のほとんどが楽曲のタイトルを知らないままプレイを進めていくと思いますが、後で曲名を知った時にハッとなるようなタイトルがつけられればいいなと思ってつけています。

――ボーカル曲の歌詞に、例えば英語やフランス語、またはラテン語のような音素が聞き取れるのですが、よくよく聞いてみると特定の地球上の言語ではないようです。これは、無国籍な架空の言語を創作されたのかなと思うのですが、どのようなフローで作られたのでしょうか?

Cassie氏:

ボーカル曲のほとんどがステージBGMとして流れるものになっていて、私が作詞と歌唱を行っています。そのステージごとの背景を見て、「この街は現実世界のあの国にちょっと似てるかも」というのを想像して、その国の言語をイメージしながら発音しました。すべてを架空言語で統一することが前提ですが、その世界の中に方言があってもいいんじゃないだろうかというアイデアがありました。たとえば、このステージの人達はちょっとヨーロッパっぽい雰囲気がするということで「Symbiosis」という曲ではフランス語のRの発音のような音素を入れてみようとか。別のこちらの街には、アジアのマーケットみたいな雰囲気があったので、そこで流れる「Dignity」という曲では「ラララ、ライライ」というふうに、中国語の「来々」のような音を混ぜるなどです。

『エンダーリリーズ』のときにも、架空言語で歌うボーカル曲がありましたが、そちらではざっくりとヨーロッパ風の雰囲気を感じたのでラテン語っぽい響きが良いように思って、そこに「リリー」という音を混ぜるようなフローで作詞しました。たとえば「リ~リ~リャ」というようなものであったりですね。

――ゲームにまつわる架空の言語というものがとても好きなので、興味深いお話でした。こういった架空言語での作詞に関する演出は、岡部さんからはディレクションをされていないのでしょうか?

岡部氏:

ステージのイメージに関する情報自体はさきほどもお話したとおりスプレッドシートで作ってお出ししているんですけど、今このお話はファン目線で一緒に聞いていた感じですね(笑)「すごいな」という感想です。

アクションゲームながら、RPG的な遊び方も目指した難易度調整

――ゲーム本編の作り方についてもお聞きしてみたいのですが、アクションゲームの難易度はどういう風に調整されているのか、フローをざっくりと教えていただけますか?

岡部氏:

自分自身は大きなゲームのディレクションをやっていてゲームデザイナーは別にいるので、全部を詳しく語ることはできないんですけれども、自分たちが作っているゲームでは基本的に、ボス戦が道中戦で行うアクションに通じるものになることを目指しています。

道中の経験によりボス戦が遊びやすくなるようにしているというか、ちょっとアクションが苦手な方でも「ジャンプで避ければいいんだな」という学習をした上で挑むような流れを作っています。プレイヤーに自分が上手くできている錯覚をしてもらえるような、「上手くプレイできてる感」を感じてもらえるような努力しています。

Kasai氏:

制作の中で2~3度テストプレイみたいに触らせてもらう機会があるときに、僕は歯ごたえを感じたくて「もっと難しくならないですかね!?」と訊いたりするんですが、岡部さんはいつも「難しくしたくない。でも手応えのあるような状態にしたい」とおっしゃるんです。

岡部氏:

そうですね。死にゲーと呼ばれるゲームにもその良さはあると思うのですが、自分たちの作るゲームは経験値で成長もできるし、ちょっとRPG的な遊び方ができるといいかなと思っています。自分自身もアクションゲームが得意なわけじゃないので、ゲームデザイナーと相談しながら上手く作っていけたのかなと思います。

――岡部さんは、今後のゲーム制作においてやってみたいチャレンジはありますか?

岡部氏:

前作と今作でMiliのおふたりにはたくさんの曲を作ってもらったわけですが、実際にゲームの中ではボス戦で1回きり流れるだけの楽曲などもあったりするんです。フィールド曲は長く聴くことが多いですが、それ以外にゲーム中で繰り返し聴くことの少ない曲があるのがもったいなく、残念だなと思いました。

そのため、いわゆるJRPGカテゴリのゲームを作って、ゲームボリュームを増やしつつ、ボス戦やフィールドでもっと繰り返し曲を聴くことができるようなものにしてみたいと考えていますね。

――それは楽しみですね!

『ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist』は、PC(Steam)およびNintendo Switch/PS5/PS4/Xbox Series X|S向けに販売中。オリジナルサウンドトラックLPレコードはMili Online Storeにて販売中だ。インタビュー後編では、本作のオリジナルサウンドトラックLPレコードに込められたこだわりについてお届けする。

[聞き手・執筆:Kei Aiuchi]

[編集:Aki Nogishi]

[写真撮影:ATSUSHI]

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。