謎の大型新作PvP『Arkheron』は「バトロワ・ハクスラ・ヒーローシューター・MOBA」融合の制御不能チーム対戦ゲームだった。なぜか両立する“カオスと戦略性”

次世代チームベースPvPアクションゲームと謳われる『Arkheron(アーケロン)』の試遊イベントを通して確認できた、本作の持ち味を紹介していく。

株式会社DRIMAGEおよびDRIMAGE JAPANは8月17日、Bonfire Studiosが開発を手がけるチームベースPvPゲーム『Arkheron(アーケロン)』(以下、Arkheron)のメディア・クリエイター向けの先行体験会「未踏を拓け。日本初の踏破者へ。」を開催した。本稿では『Arkheron』を現地で試遊して確認できた内容と、日韓の著名なプロゲーマーやストリーマー、国内メディアを交えておこなわれ、大盛況となった対戦の様子をお届けする。

尚、本日公開された情報によると、今週末と来週末にプレイテストが実施される。こちらについては、別途こちらのニュースか、詳しくはSteamストアページや公式SNSを確認してほしい。

『Arkheron』は、見下ろし型視点で展開されるチームベースPvPアクションゲームだ。プレイヤーは記憶を持たない存在「エコー」として、死後の世界にそびえる、人知を超えた暗黒の塔に降り立つ。自分の存在意義や記憶を求めて、記憶で構築されているという塔を1階ずつ登っていくのだ。一度のマッチでは3人1チームで15チーム、最大45人で塔に降り立つが、階層を登れるチーム数は限られている。探索や潜伏、戦闘を繰り返しながら、最上階で勝利し塔の「踏破者」となるべく争っていく。

本作をプレイする中で見えてきたのは、さまざまな人気ジャンルの要素が取り入れられて調和がとれているにもかかわらず、圧倒的な“予測不可能さ”が魅力的なゲームプレイだ。ビルドの多様性や不死のモンスターなどの存在によって、対戦は毎回思いもよらない展開となり、最後には会場に歓声や拍手が上がるほどの熱狂を呼んだ。『Arkheron』を試遊した感想、対戦のハイライトを通じて、「初見プレイでも盛り上がる」本作の持ち味を分析していく。

なお、今回のイベントは協賛としてPCメーカー「株式会社マウスコンピューター」のゲーミングPCブランド「G-Tune」からハイスペックゲーミングPC、総数11台の端末支援を受けて実施された。使用したPCのスペック等は以下のリンクより確認できるが、体験会で試遊した『Arkheron』は最適化前のバージョンであり、リリース時の必要スペックとは異なる可能性がある点に留意されたい。

G TUNE FZ-I7G70 https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fzi7g70g8bfdw101dec/

G TUNE FZ-I7G7T https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fzi7g7tg8bfdw101dec/

G TUNE FZ-I9G80 https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fzi9g80g8bfdw101dec/

G TUNE FG-A7A70 https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fga7a70g6bfdw101dec/

G TUNE FG-A7A7X https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fga7a7xg6bfdw102dec/

G TUNE FG-A7G70 https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fga7g70g6bfdw101dec/

ただのバトロワではない調和とカオス

本作をプレイしてまず印象的だったのは、さまざまなジャンルの要素を取り入れているにもかかわらず、それぞれが独自にブラッシュアップされ、まとまっているという点だ。たとえば45人で争い、1チームのみが優勝という本作のルールは、いわゆるバトルロイヤルに近い。ただし実際にプレイしてみると、その印象はただのバトロワとは異なる。

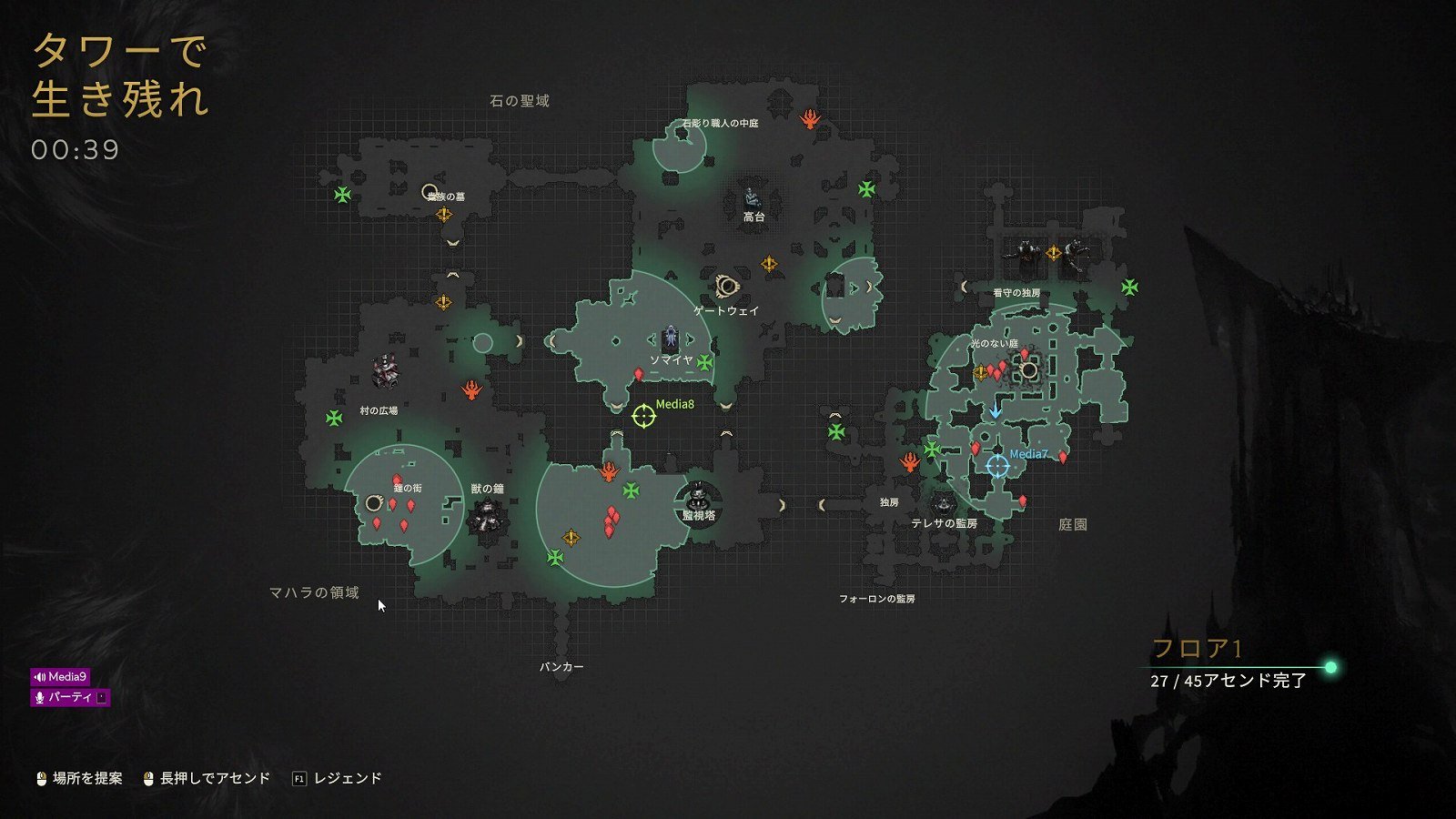

その大きな理由は、随所に“カオス”をもたらす要素が散りばめられていることだ。本作ではゲーム開始時から混沌が顔を覗かせる。というのも本作ではスタート時に時間経過とともにマップ上に光の輪がじわじわと広がり、その輪の範囲内で自由にスポーンできる仕組み。『フォートナイト』などの降下中に行き先を変えられるバトロワと違って、スポーン後はいきなり探索がスタートする。そのため「一度に同じ位置で十数人が動き出す」こともあり、皆パニック状態で散り散りになるといった事態も発生する。その光景はシュールだが、プレイしていると緊張感たっぷりだ。なお降下直後のプレイヤーの位置はマップで確認して避けることができるほか、降下してしばらくは一定時間無敵のため、すぐ敗退してしまわないような調整が施されている。混沌としていながらも、遊びやすさへの配慮もあるわけだ。

そうして塔に降り立ったらまずすることは、装備の確保だ。塔の各地に無数にある宝箱からは、さまざまな装備品や回復アイテム、通貨であるフラグメントがドロップする。装備品の枠は4つあり、それぞれ違った通常攻撃と特殊攻撃を繰り出せる武器を2つ、無敵や回復、テレポートといった独自のスキルを発動するクラウンとアミュレットを1つずつ装備できる。武器ごとに戦闘スタイルや移動速度までもが異なり、クラウンとアミュレットの種類によって取れる戦術が変わる。何を持っているか、がそのままキャラクターのアイデンティティを決める。裏を返せば、拾えるものによってキャラの性能はがらりと変化を見せる。

宝箱には3種のレアリティがあり、ボス撃破などの条件をクリアして報酬を得る「クエスト」、フラグメントを払って宝箱があるゾーンに進入する「宝ポータル」などにより高ランクの宝箱から、良いアイテムを入手できる。ゲーム序盤はまず自分好みの装備を求めて探索するハクスラ的なフェーズとなり、ここは一見すると運に大きく左右されるゲームプレイに思えるかもしれない。しかしこの混沌ぶりを調和しているのが「チームメイトの持ち物も確認できる」というシステムだ。

本作ではゲーム画面の左下と右下では常にチームメイトの持ち物が表示されている。前述のとおり装備がキャラの戦術や特性を決めることになるため、味方の装備を見ることで、ビルドの方向性において連携が取りやすいようになっている。たとえば装備はドロップして交換したり、ピンを挿して仲間に位置を知らせることができるが、「〇〇持ってる?/いる?」といった会話は必要なく、仲間の装備を見て「近接に有利な〇〇ありました!/遠距離用の〇〇持ってるのであげます!」などのシンプルなやりとりで済む。この「3人で1つのビルドを完成させる」感覚はほかのゲームにはないもので、テンポを落とさずに連帯感を高めるのに一役買っている。そして何よりも、混沌きわまりない本作に、戦略性とチームプレイの遊びやすさをもたらしている。

エターナルへの“変身”、そしてセット効果による多様なビルド構築

さらに、本作のビルド構築や戦略性に深みをもたらしているのが「エターナル」システムだ。レア度の高い装備品にはエターナルと呼ばれる強者の名前が冠されており、同じ名前のセットを2つ装備すると、遠距離攻撃ダメージ増加やスキルのクールタイム低下といったセットボーナスが発動する。さらに4つすべてを同じセット装備で揃えると、そのエターナルに「変身」できる。

変身すると見た目が変わるだけでなく、体力が全回復し、強力な「エターナルスキル」も使えるようになる。エターナルは10体存在し、それぞれの装備が4種存在する。膨大な種類の装備から特定の4つを集めなければならないため難易度は高いが、その分完成したときは強力だ。また、あえて2種ずつ違うエターナルの装備を組み合わせて、セット効果を2つ発動するという戦略もある。仲間の装備を確認できるため、装備を譲り合ってエターナル化を目指すこともできるだろう。

とはいえ狙って特定のエターナルになるのはかなり難しいため、使えるあるいは対峙する相手のエターナルはマッチのたびに様変わりする。ヒーローシューターなどのキャラを選択するPvPゲームにありがちな「同じキャラばかりが使われる」ということがなく、セット効果によりエターナル一強にもならないよう工夫されている。マッチごとの変化と公平性を両立したシステムになっていると感じた。

「ビーコン」と「デストロイヤー」により、予測できない展開が生まれる

そしてゲーム開始から一定時間が経つと、マップの各地に「ビーコン」が出現する。これはエレベーターのように機能し、一定時間後にビーコン内にいる1チームのみが次の階層に上がることができるという仕組みだ。ビーコンの数はチーム数より少ないため、必然的に他プレイヤーとの戦闘が起こるようになっている。これを各階層で繰り返し、最終的に残った1チームが勝者となるのだ。

ビーコンの占領状態はマップ上のアイコンの色で確認できるため、遠くても競合の少ないビーコンを目指す、2チームいるところに隠れて漁夫の利を狙うといった読み合いが発生する。そしてさらに予測できない展開を生むのが、不死のモンスター「デストロイヤー」の存在だ。

デストロイヤーはマップ上を徘徊している巨大なモンスターで、プレイヤーは倒すことができない。そのため普段は避けるべき存在だが、あえて接近し誘導することで、他チームにデストロイヤーをぶつけることができる。単体では避けることは容易だが、混戦ではかなりの脅威になる。このビーコンとデストロイヤーの存在が、独特の駆け引きと熱い展開を生んでいる。

たとえば筆者の参加したチームでは、ある試合で生存メンバーが1人になってしまった時に、あえて早めにビーコンに陣取っておくことで存在をアピールし、敵チームを避けさせたことで、戦闘せずに上階に上がれたということがあった。またイベント中には、おなじく残り1人の状態で2チームから狙われながらも、デストロイヤーを誘導し隠れながら戦うことで、最終的にビーコンを勝ち取ったゲームプレイが紹介された。ビーコンを突破し上階に上がれば仲間は復活するため、そのままマッチに勝利する可能性も出てくる。これらの不確定要素と、1フロアが6~7分ほどで終わるテンポの速さにより、常に何が起こるかわからない緊張感の中で駆け抜けるスリルを味わうことができる。

このように、『Arkheron』にはバトロワ、ハクスラ、ヒーローシューター、MOBAなど多彩なジャンルのエッセンスが組み込まれ調和している一方で、状況が変化し続ける混沌としたゲームプレイを楽しめる。セオリーだけでなく状況にあわせたアドリブも重要であり、たとえ初見プレイでも熱狂を呼ぶ試合が展開されるわけだ。とはいえどの要素にも必ず独自のひねりと、丁寧なバランス調整が施されているため、運任せといった遊びにくさはない。本来いびつになってもおかしくない多くの要素が不思議と調和している様は、ズレそうでズレない、あるいは少しのズレが心地良いような、“グルーヴ感”とでも呼ぶべき中毒性がある。スピーディーで直感的なアクションの手触りの良さも含めて、まるで何年もアップデートを重ねてきたかのような練りこまれたゲームプレイに、思わず熱中してしまった。

実際、本作の開発期間は長期に及んでおり、本作のデベロッパーBonfire Studiosからのメッセージによると、テストプレイだけでも5年以上、毎日遊んで調整が繰り返されているという。数時間の試遊ではあったが、十二分にBonfire Studiosが本作にかけてきた手間暇や情熱が感じられた。

歓声と拍手に包まれる熱い展開を生んだ、日韓クリエイター合同マッチ

ここからは、日韓の著名なプロゲーマー・配信者と日本メディアによる対戦のハイライトをお届けする。

ある程度の練習を終え、大体の流れや操作を確認した後で、本番となる日韓のクリエイターを交えた対戦が始まった。日本からは、「SHAKA・らいじん・Francisco」チーム、「渋谷ハル・柊ツルギ・赤見かるび」チーム、「ボドカ・Zerost・鈴木ノリアキ」チーム、「けんき・夜よいち・まざー3」チームの豪華クリエイター陣からなる4チームと、日本のメディア3チーム、そこに韓国のクリエイターを含めた42人でのマッチとなった。

ハイライトとなったのは、後半の2試合の展開だ。第4戦、最終2チームに残ったSHAKA氏のチームは、セット装備を4種揃えエターナル「イレーナ」に変身したFrancisco氏を中心に万全の体制だった。初の決勝ラウンドで善戦するも、相手の韓国チームの繰り出す壁生成スキルに分断され、あえなく敗北。この場面だけでなく、試合ではこの壁生成スキルの強制的な分断により、焦って逃げようとするプレイヤーを一斉に攻撃して倒す、という戦法が猛威を振るっていた。

しかしその後の第5戦では、エターナル「カリヴ」に変身したSHAKA氏の活躍もあり、再び同氏のチームが最終階まで進出した。相手は第4戦とは別の韓国チームだ。

戦闘が始まると、まずはカリヴとなったSHAKA氏が火力の高い武器を使い敵に突撃。その後方、らいじん氏は一定時間無敵になった後回復するスキルで敵の攻撃を引き受けつつ、バリアを張るスキルやタレットを設置する武器で味方をサポートする。Francisco氏は遠距離攻撃を繰り出していたが、韓国チームが持つ壁生成スキルで分断され、かなりのダメージを負ってしまう。

しかしFrancisco氏はここでエターナル「ホロウ」に変身し全回復。変身時の回復効果のため、最終戦まで変身を温存し戦っていたのだ。エターナルが2人となったSHAKA氏のチームは何度か相手を追い詰めるも、あと一歩のところで壁生成により逃げられてしまう。

その後、SHAKA氏がステージ端で壁を作られ、完全に仲間と分断されるという最大のピンチが訪れる。相手が2人猛攻を仕掛けてくる中、SHAKA氏は逃げることも敵に攻撃することもせず、冷静に壁を攻撃し破壊。壁で分断された時の最適解が「一刻も早く壁を破壊して仲間と合流する」ということを、SHAKA氏は前回の敗北から学んでいた。

すんでのところでダウンを回避したSHAKA氏は合流したらいじん氏、Francisco氏とともにカウンターを食らわせ相手をひとり撃破。その後は二手に分かれてらいじん氏がもうひとりを倒すと、残りのひとりを3人で追い詰める体制になった。

しかしこの最後のプレイヤーも手練で、らいじん氏と同じ、一定時間無敵になった後回復するスキルや、槍の回転によるブロックなどを駆使して脅威の粘りを見せる。通常は3対1の状況では数秒で倒されてしまうが、なんと40秒以上も戦い続け、さらにSHAKA氏のダウンも取りあわや逆転かというところまで同氏のチームを追い詰めた。しかし最終的にそのプレイヤーも倒し切って、見事SHAKA氏のチームが塔の踏破者、つまり勝者となった。このドラマチックな展開、今日が初プレイとは思えないプレイスキルに、会場では大きな歓声と拍手が響き渡り、イベントは盛況の中終了した。

ジャンルレスな魅力を放つ、次世代のチームベースPvPゲーム

人気ジャンルのエッセンスが合わさりつつ、どのジャンルにもない持ち味を備えた『Arkheron』では、絶え間ない変化と遊びやすさ・公平性が絶妙なバランスで成り立っている。アクション部分の手触りの良さ、仲間と共におこなう奥深いビルド構築など、短時間プレイする限りでも本作が掲げる「次世代のチームベースPvP」というコンセプトを十分に味わえた。すでに完成度の高い本作が、ここからリリースに向けてどのように磨き上げられていくのか。今後のさらなる情報公開にも注目したい。

『Arkheron(アーケロン)』はPC/PS5/Xbox Series X|S向けに開発中だ。今週末と来週末には、Steamにてプレイテストが実施される見込み。

「Arkheron(アーケロン)」公式ホームページ :https://arkheron.drimage.com/ja/

「Arkheron(アーケロン)」日本公式X : https://x.com/ArkheronJP

「Arkheron(アーケロン)」日本公式Youtube : https://www.youtube.com/@ArkheronJP

「Arkheron(アーケロン」公式Discord:https://discord.gg/arkheron

© 2025 Bonfire Studios, Inc. Licensed to and portions owned by DRIMAGE. All rights reserved.

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。