Steam上の協力プレイゲーム、「この半年だけで売上約6200億円で過去最高」とのアナリスト報告。高まり続ける協力プレイ熱

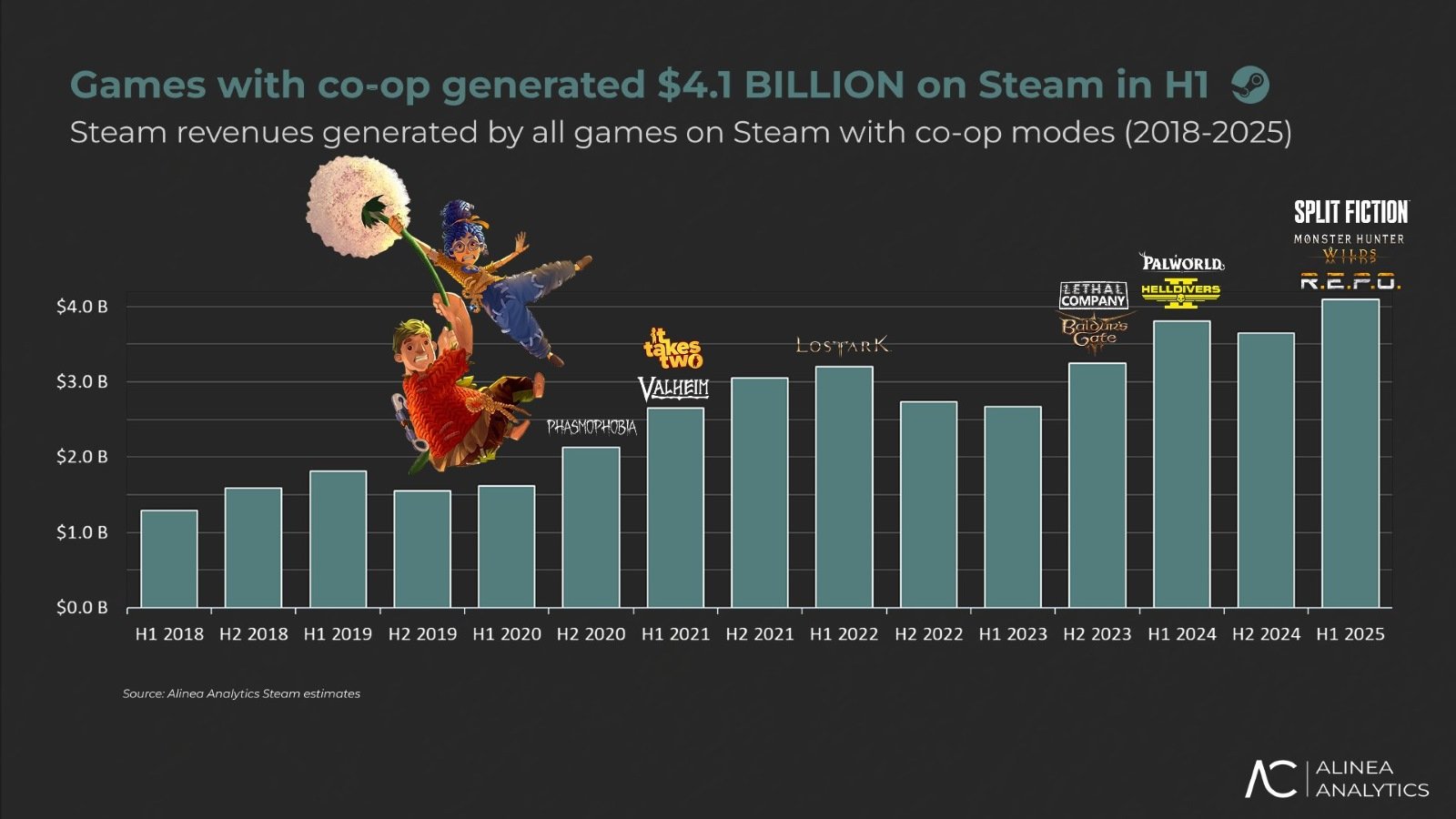

Alinea Analyticsは8月1日、2025年上半期ではSteamにおける協力プレイ作品のゲームの販売収益が過去最高を記録したと報告した。

ゲーム販売データを集計するAlinea Analyticsは8月1日、2025年上半期ではSteamにおける協力プレイ作品の販売収益が過去最高を記録したと報告した。人気IPだけでなく、『R.E.P.O.』や『Schedule I』といったインディータイトルも大きな成功を収めているようだ。

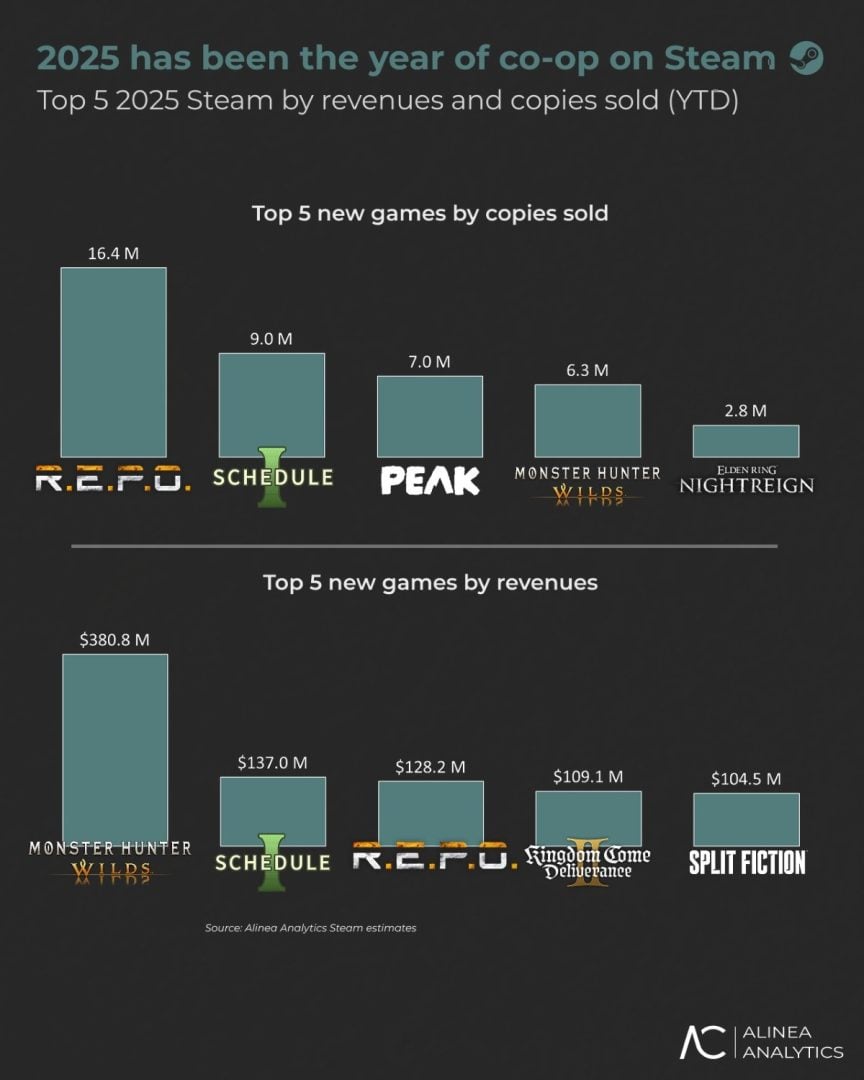

Alinea Analyticsの市場分析責任者Rhys Elliott氏が紹介した統計データによると、今年のSteamでは新作ゲームの販売本数トップ5のうちすべてのタイトルが協力プレイゲームだったそうだ(上から順に『R.E.P.O.』・『Schedule I』・『PEAK』・『モンスターハンターワイルズ』・『エルデンリング ナイトレイン』)。また収益でみた場合でも、トップ5のうち実に4タイトルが協力プレイの作品であるという(上から順に『モンスターハンターワイルズ』・『Schedule I』・『R.E.P.O.』・『キングダムカム・デリバランス II』・『スプリット・フィクション』)。

Steamにおける協力プレイ作品は、2025年上半期だけで41億ドル(約6200億円)の収益を上げており、前年の上半期と比較するとおよそ11%の増加。協力プレイというカテゴリーにおいて、過去最高の記録であるという。また同カテゴリーの収益は、2020年の新型コロナウイルスによる世界的なパンデミックから著しい増加傾向にあるようだ。

なかでも興味深いのは、前述した売上ランキング上位の協力プレイタイトルはそれぞれ多様な形態をとっているという点。カプコンが手がける『モンスターハンターワイルズ』といった既存の人気シリーズタイトルだけでなく、小規模スタジオsemiworkが開発する『R.E.P.O.』や、TVGSによる個人開発タイトル『Schedule I』などジャンルや開発規模は多岐に渡る。AAAタイトルのほかインディー作品やライブサービス作品などさまざまで、協力プレイがゲーム市場競争全体における重要な要素の一つとなっている状況も伺える。

このうちたとえば物理演算ホラー『R.E.P.O.』は、開発の進捗をYouTubeチャンネルで報告する独自のスタイルも寄与してか、ホラーゲームでありながら物理演算による不安定な挙動が笑いを起こすとして、SNSで大きな注目を集めることに。そして麻薬密売シム『Schedule I』は著名配信者によって取り上げられたことをきっかけに発売直後から大きなヒットを記録。同2作はそれぞれ、前述した販売本数・収益の両方の指標において高いポジションについている。さらに販売本数第3位とされる『PEAK』についても、プレイ中のハプニングがコミュニケーションにおいてむしろ楽しい要素として機能し、協力プレイならではの魅力が活かされていると言える。ちなみに同作には毎日新たな山が生成されるという仕組みも存在する。

Elliott氏の分析では、協力型ゲームの成功の背景には「social engagement(ソーシャルエンゲージメント)」・「replayability(リプレイ性)」・「creator appeal(クリエイター受けの良さ)」という3本の柱があるのだという。嚙み砕けば、インフルエンサーによって取り上げられたり、ユーザー間で紹介しあったりすることで知名度を高め、繰り返し遊びたくなるという性質で作品の魅力が浸透し、さらに多くの人々の関心を呼ぶ好循環が生まれているということだろう。また同社はじわじわと売れ続けるロングテール、かつ高評価なマルチプレイ作品は、Steamストアのアルゴリズム上掲載されやすいという見解を述べており、これも売上上位タイトルに追い風をもたらしているとのこと。

時代とともに人気ゲームのトレンドも変化しつつあり、近年ではSNS上を中心に大きな波を起こす可能性も秘めた協力プレイタイトルが存在感を示している模様。コロナ禍において需要が高まったことや、Discordなどチャットアプリが普及した点も背景としてあるのだろう。2025年の下半期はどのような作品が現れるのか注目したい。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。