Steam発売後レビュー低評価→エンディング追加で評価回復『違う星のぼくら』に、何があったのか?作家性と商業性の狭間で

ところにょり氏と本作のパブリッシャーである講談社ゲームクリエイターズラボの片山裕貴氏にインタビューを実施。

講談社ゲームクリエイターズラボは4月25日、『違う星のぼくら』を発売した。対応プラットフォームはPC(Steam)。同作は現在Steamサマーセールにて、20%オフの568円で購入可能だ。

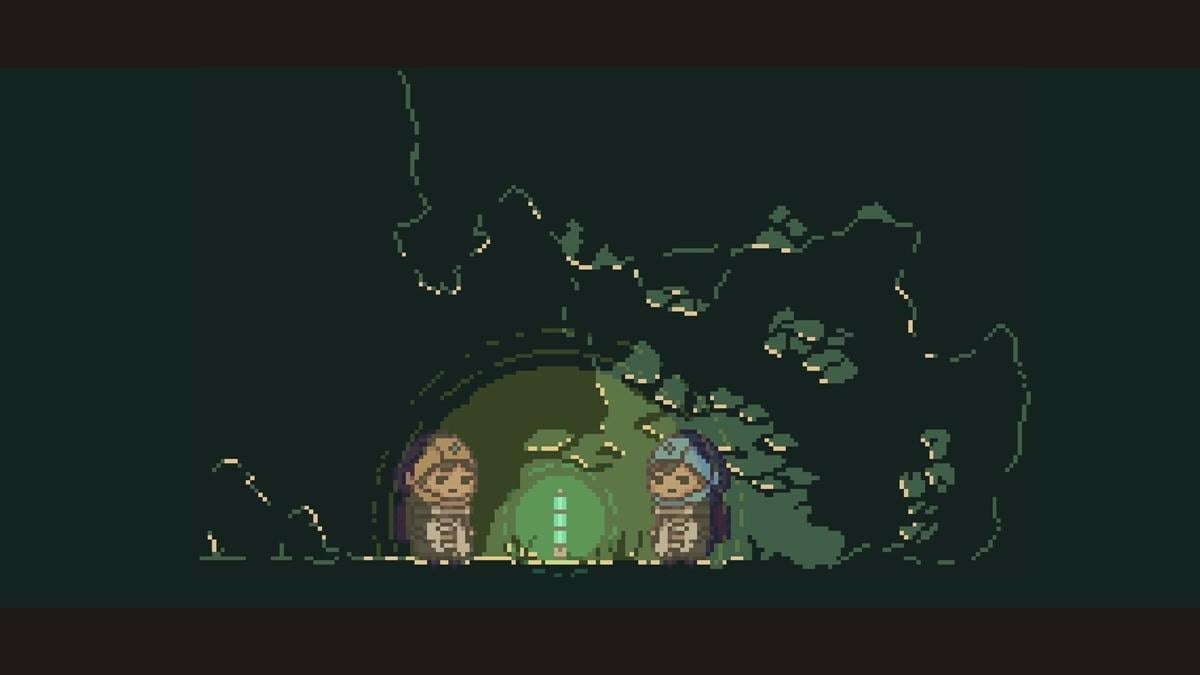

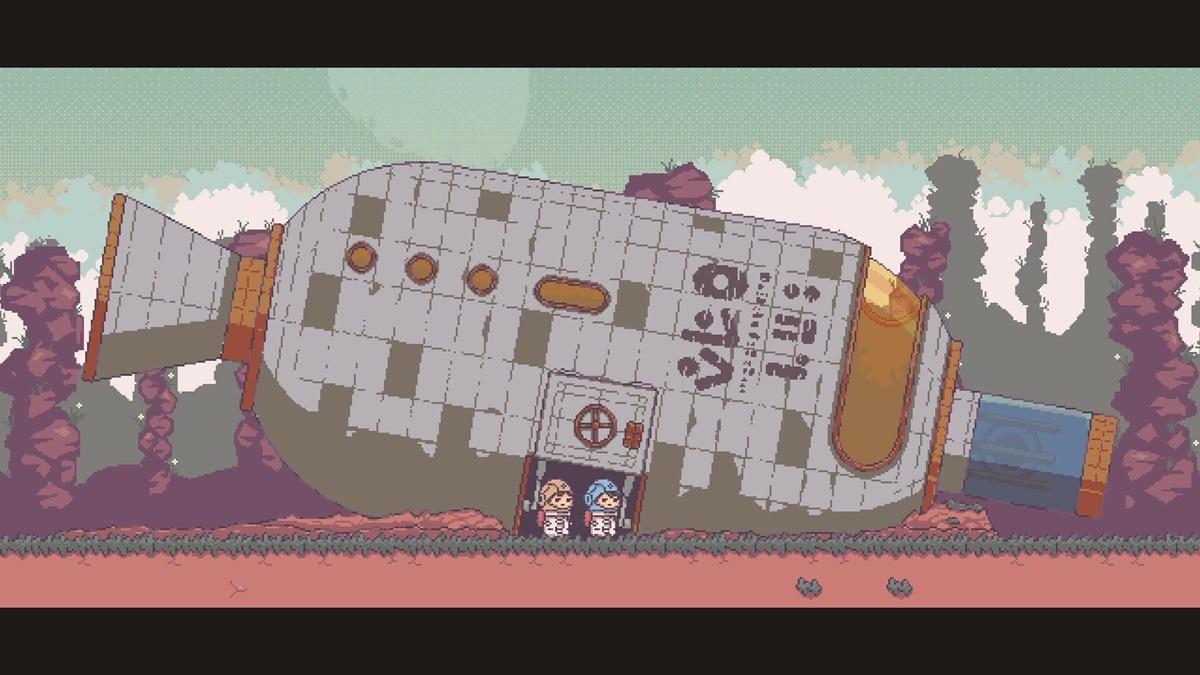

『違う星のぼくら』は、個人のインディーゲームクリエイターところにょり氏が手掛ける2人プレイ専用ゲームだ。前作『違う冬のぼくら』同様に2人プレイ専用でありつつ、本作は目的秘匿型のゲームとなっている。2人でパズルを解きながら旅を進めていき、それぞれに与えられた目的を果たすことになる。

本作発売から1週間後の5月2日、開発者であるインディーゲームクリエイターところにょり氏より追加エンディングの実装が発表された。そして、発表から3週間経った5月23日、アップデートによって追加エンディングが実装。発売当初、賛否が分かれていたSteamのユーザーレビューが、アップデート後に徐々に肯定的な意見に寄りつつあるようだ。

このたび弊誌では、ところにょり氏と本作のパブリッシャーである講談社ゲームクリエイターズラボの片山裕貴氏にインタビューを実施。本作の追加エンディングを実装するにあたった経緯や、ユーザーレビューへの動向などについて話を伺った。

どう見繕っても下がると思っていた高評価率

――自己紹介をお願いします。

ところにょり氏:

個人でゲーム制作活動をしているところにょりです。4月25日に『違う星のぼくら』を発売して、現在Steamのストアページでは「やや好評」の評価をいただけてありがたい限りです。

片山裕貴氏:

講談社ゲームクリエイターズラボの片山と申します。ところにょりさんの担当として、おもに毎週の打ち合わせや、作品をどう販売していくか、いつ言語を追加するか、QAをどういったスケジュールで進めるかなど、トータル でバックアップをしています。よろしくお願いします。

――ユーザーの反応は、このインタビューの時点でSteamストアページのレビューでは「やや好評」、すべてのレビューで高評価率が75%ですが、ところにょりさんはどう予想どおりで、どう予想外でしたか。

ところにょり氏:

前作『違う冬のぼくら』は、高評価率が91%でかなり好評をいただきました。ただ『違う星のぼくら』は自分が作っている感覚としても、これはすべての人が受け入れてくれる物語ではないだろうと。すべての人が諸手を上げて喜んでくれる内容ではないだろうと思っていたので、どう見繕っても下がると思っていたんですよ。かつ開発中はSteamの高評価率が高ければ良い、というものでもないだろうという考えも同時にあって。

――高評価率が高ければ高いほど、Steamのアルゴリズム的に露出も増えてセールスが伸びるという考えもありますが……。

ところにょり氏:

もちろんセールスの面で言えばそうなんですけど、すべての人が面白かったと思ってくれるゲームを作りたい のか、それとも少ない人でもものすごく刺さる、しかもその人のその後の人生すべてを支配してしまうようなゲームを作りたい のかを考えた とき、僕がこれまで、『違う冬のぼくら』『違う星のぼくら』以前に個人で作ってきたゲームは、後者だったんです。少ない人に刺さる部分をかなり研ぎ澄ませて作ってきたわけです。『違う星のぼくら』はどちらかというとかつての自分がちょっと出てきてしまった部分が大いにありまして。

――かつての自分。ちょっと暗い作風ですね。

ところにょり氏:

そうですね。そういう観点から考えて、どう見繕っても下がるだろうと思っていました。ただ、僕の感覚としては「非常に好評」の範囲内に収まってくれるかなと思っていたんですけど……、いやぁ、そんなことはなかったですね。

ただ、50~60%とか、そこまで下がることはないだろうと思っていて、実際に75%前後で落ち着いていて、そういう意味では予想の範囲内という感じです。

――結果として、どこが好評でどこが不評なんでしょうか。

ところにょり氏:

好評な点から挙げると、目的秘匿型というお互いの考えていることや与えられているストーリーを秘密にしつつ、それでも相手と協力していかないといけないという緊張感を好評に思ってくださっている方がたくさんいらっしゃいました。ストーリーに関しても、万人には受けないだろうと思って作ったストーリーではありますが、それでも思った以上に好評をいただけたなという感触はあります。

一方で、難易度が少し高いとか「ちょっとここ分かりづらいんだけど」とか「難し過ぎるんだけど」という意見もありました。その部分は、対策をおこなっています。

――難易度が高いというのは小さな不満で、不評にするほどの動機ではないかなと思うのですが、不評になった大きな理由はなんでしょうか。

ところにょり氏:

やはり万人受けするストーリーではないので、それを受け入れられない人が結構な割合でいらっしゃったことですね。もし本作だけだったら、ゲームとしては楽しめたし、ストーリーが自分に多少あわなくても「まあ高評価」くらいの感じだったと思うんです。ただ、前作『違う冬のぼくら』があって、前作の気持ちの良かった思い出を引っ提げて『違う星のぼくら』に向かった人たちが、「こんな思いをさせられるのか」「期待していたものと違った」と感じたという理由もあったのではないかと思います。

『違う冬のぼくら』と比較して、前回はすごくまぶしかったのに、今回『違う星のぼくら』でこんなに暗いものをぶつけられてどうしたらいいんだと。そう感じたプレイヤーにとって、前作と比べて『違う星のぼくら』は 作品としては低い。それゆえに低評価だ、という判断をしている人は多かったと思います。

――でも、それは狙いどおりと言えば狙いどおりと。

ところにょり氏:

そうですね(笑)前作のまぶしい思い出を引っ提げた人に泥水をぶっかけるわけじゃないですけど、そういう裏テーマが僕の中にあったので。ただ、ちょっとやり過ぎたかなという部分もありつつ……。

エゴを貫き通すのもいけないと思い始めた心境の変化

――お話を聞いていると、ところにょりさんの中には作家とビジネスマンが同居しているように感じられます。

ところにょり氏:

そうかもしれないです。

――今はどれくらいの割合で、作家性とビジネスを考えているんでしょうか。

ところにょり氏:

前作『違う冬のぼくら』のときは、たくさんの人に受け入れてほしいという部分、ビジネス的な考え方が9割くらいで、残りの1割でどうしても僕の地が出てきてしまうくらいだったんですけど、『違う星のぼくら』ではかなり逆に寄って、作家性7、ビジネス3くらいだったかもしれないですね。

――7:3は……だいぶ自分が出ましたね(笑)

ところにょり氏:

というのも、『違う冬のぼくら』をリリースしたときに、何となく自分の中で今までの僕のゲームを好きだった人たちに対して、なんか裏切ってしまったんじゃないかという思いが常にあったんです。最後までプレイして、きちんとストーリーを理解してくれた人には、いつもの ところにょりだなとわかってもらえたと思うんですけど、そうじゃない人や2人プレイ専用だから遊べないという人もいたと思いますし、そういう人たちを裏切ってしまったんじゃないかと。

――つまり、『違う冬のぼくら』が明る過ぎて、古くからのファンを裏切ってしまったんじゃないかと。

ところにょり氏:

そうですね。聞いただけだとどんな懸念なんだという話なんですけど(笑)僕が初めてリリースしたゲームが『ひとほろぼし』というゲームで、巨大な化け物がただ淡々と街を壊して人を滅ぼしていくというゲームだったんです。その次の『ひとたがやし』というゲームは、その『ひとほろぼし』の化け物をプレイヤーが駆逐していくというものでした。『ひとほろぼし』では、駆逐した化け物の脳を摘出して解析すると、化け物が子供の脳を培養して作った生物兵器であるらしいということがわかっていって、その生物兵器がどういう思いを抱えていて、最終的に人を滅ぼすっていうところに至ったかというのをその化け物を殺すことで 明らかにしていくという作りで……。僕はそういう「ひどいよね」っていう話をたくさん書いてきたんです。

ありがたいことに、そういうのが好きなんだよっていう人たちもたくさんついてきてくれました。その中で『違う冬のぼくら』のような、表面的には少年たちの冬の冒険みたいなものを作ったということが、裏切ってしまったのかなと。今回はそういった今までの僕のゲームが好きだった人に向けて作りたいなというのが、極めて身 勝手な、 講談社の人たちすら 完全に無視した個人的テーマでした。

――そんな気持ちで作った『違う星のぼくら』のストーリーが、実際結構な人から「好きじゃない」と言われてどういう気持ちなんでしょうか。普通のクリエイター、パブリッシャーは「やってしまった……」と思いがちだと思いますが。

ところにょり氏:

『ひとほろぼし』や『ひとたがやし』といった今まで作ってきたゲームはスマートフォン向けにリリースしていて、ストア評価で星4を上回ることがなかったんです。Steamで考えると80%以上の「非常に好評」が星4ということになると思いますが、なんと言うか……見慣れた、すごく懐かしい光景だなという感じがあるんですよね。

ただ、同時に講談社をはじめ、このゲームをたくさんの人に知ってほしいと尽力されている人たちに、自分のエゴを貫き通すというのは良くない なと思って、 心境が 変わっていったという感じもあります。

――これはこれでと思いつつ、現在進行形で変わっていった部分もあると。

ところにょり氏:

そうですね。やっぱり僕のゲームを好きだった人に向けて作ったという個人的な思いが、報われたと思えたことが大きかったです。 。

たとえば、 これまでの作品を全部遊んでくださっていて、ファンアートもたくさん描いてくださる方がいて、その方が『違う星のぼくら』もすごく 喜んでくださいました。それで僕もひとつ満足して、個人のこだわりだけでなく、作品にとって何が良いのかを考える余裕を持つことができました。

作品をきちんと届けるために新エンディング追加へ

――担当をされている片山さんやパブリッシャーとしては、もう少しユーザーに受け入れてもらえる作品の方が良いという気持ちはありましたか。

片山氏:

もちろんそういう気持ちはありました。ただ、ところにょりさんが仰ったように、『違う冬のぼくら』自体がこれまでの作品の中だとかなり異色な作品だったんですね。その揺り戻しというわけではないですが、次作に『違う星のぼくら』をリリースして、これまでのところにょりさんの色が出た作品になったわけですね。

この作品がところにょりさんの作家人生の中で、どういう位置づけになるのかが一番大事だと思っています。そういう意味で、『違う星のぼくら』は意義深いものだったと思っています。

――と言いつつも、ファンの声に応えるためにアップデートというかたちでテコ入れをしているのも片山さんです。

片山氏:

そうですね(笑)

ところにょり氏:

でも、それに関しては僕も同じように思っていたので、別にやらされたわけではまったくないですね。

――良かった。今回は銃を突きつけられていないんですね。

ところにょり氏:

今回は突きつけられていないです。

片山氏:

今回は……?(笑)

――リリース後の作品の否定的反応に納得したことと、結構大掛かりなエンディングを追加することは、ちょっと行動が相反しているように見えます。納得してリリースしたものに手をつけたくない気持ちもあると思いますが、そこに葛藤はありませんでしたか。

ところにょり氏:

『違う星のぼくら』の構造として、ふたりでそれぞれ秘密を抱えて1周目をクリアしてもらった時点で、自分の抱えている秘密や思いをすべて打ち明けて語り合ってもらって、その語りをもってエンディングとするという作りになっていたんですよ。

ただ、お互いにどういう視点を見ていたのか、どういう秘密を抱えていたのかっていうことを、相手の語りではなくて実際に見たいという人もいると思って、2周目を用意したんです。2周目では選択によってギミックが変わったり、2周目だからこそのギミックを入れたり、最後に2周目でしか見ることができないエンディングを入れました。

僕のコンセプトでは、1周目が終わった後に語り合ってもらってどういう答えを出すかというところが肝で、2周目以降は最初からプレイヤーへのサービスというつもりで作っていたんです。ただ、そのサービスが足りなかったというか、きちんと伝わっていなかったと感じたので、じゃあ、きちんとプレイヤーが2周プレイして良かったと思ってもらえるようなエンディングを追加しようという判断になりました。

――つまりまるっきり新しいものを追加したわけではなくて、最初にリリースした作品の補強の意味合いでの追加エンディングだったんですね。

ところにょり氏:

そうですね。あと、2周目をプレイする人がどういう心境なのかを深く考えられていなかったということもあります。1周目で絶望的なエンディング、いわゆるバッドエンド寄りのエンディングを見た人たちが、2周目に何を求めるかというと、やっぱりハッピーエンド、あるいはトゥルーエンドなんですね。最初に見たのがバッドエンドでも、ゲームには必ずハッピーエンドがあるはずだという発想にもちろんなりますし。ただアップデート前は、ハッピーエンドを見るために2周目を頑張った人が報われない作りになってしまったので、そういう方々が報われるようにという思いでエンディングを追加したわけです。アップデート前は、2周目のエンディングが……。

――アプデ前は、1周目のエンディングがバッドエンドで、2周目のエンディングが“より味わい深いバッドエンド”でした。

一同:

……(笑)

中国、簡体字圏で評価が低い理由とは

――『違う星のぼくら』への、各国のSteamレビューの反応はいかがでしたでしょうか。

片山氏:

反応で言うと、日本・アメリカ・ヨーロッパからは「なるほど、こういうかたちもあるのか」という意見もあって 、受け入れてくれる方が多かったです 声 。 意見が割れた地域だ と、簡体字・繁体字 圏が多かったです。

ところにょり氏:

一番評価が多かった英語圏の高評価率が87%、次に多いのが簡体字圏で47%、次が日本で85%、韓国が72%、繁体字圏が63%と、ほかの言語でもレビューをいただいていますが、こういった感じです。

――簡体字圏と繁体字圏、やはり中国での評価がかなり低いんですね。中国の方々のレビュー内容に共通点や傾向は見られましたか。

ところにょり氏:

前作と比較して、このストーリーに納得いかないという意見がやっぱり多かったです。前作はバッドエンドではなかったので、こういった声が多いんだと思います。頑張ってプレイしたのにこのキャラクターが報われないのは許せないという人が多かったですね。

――中国の方々は人情深いんですね。

片山氏:

そうかもしれないです。言い換えると作品への感情移入度が高いというのがあるのかもしれないなと思っています。

――なるほど。別にレビューを荒らすわけではなく真剣に好きだからこそ厳しい意見を寄せてくれたと。

片山氏:

愛ゆえに、というところだと思います。

ところにょり氏:

さっき話したように、2周目に救いを求めて、それも裏切られたというような風に思われてしまったんだと思います。

新エンディングの追加で『違う星のぼくら』が完成した

――簡体字圏で高評価率47%というのはアップデート後ですか。それともアップデート前の数字ですか。

片山氏:

アップデート前が高評価率40%くらいまで下がって、アプデ後はそれが回復しつつある状態ですね。

ところにょり氏:

全体の評価が下がっているという意識は最初からありつつ、80~85%くらいになったら良いなと思っていたのが、70%前半になって、その時点でこれはちょっとやばいぞと。その段階で国別のレビューを分析して、特に簡体字圏で低いのかと。何が不評の理由なのかとさらに踏み込んだ結果、エンディングやストーリー全体に対しての低評価なのが判明して、追加エンディングを入れようと判断しました。

片山氏:

それがちょうど発売から1週間経たないくらい…… 4月30日の話でしたね。

ところにょり氏:

そうでしたね。簡体字圏のレビューが特に低いぞと気づいた次の日には追加エンディングを入れようと決めましたね。で、追加エンディングのプロットを話し合って決めて、作り始めたという流れでした。

――着手から実際、どれくらいで実装まで至りましたか。

ところにょり氏:

おそらく3週間くらいですね。

――エンディングって3週間で追加できるものなんですか。

ところにょり氏:

しかもステージもありますので……。パズルもしっかり 追加しました。一応今まで使った素材の使い回しの部分もありますが、キャラクターが増えたり、新しいロケーションが増えたりとか、結構頑張ったなと思っています。

――ちょっとしたDLCレベルの追加ですよね。

ところにょり氏:

それこそ、PC向けにリリースしたゲームをほかのプラットフォームに移植するときにエンディングを追加するとか、そのくらいの規模だと思います。

――追加エンディングが雑だったり、途中のステージが適当だったりしたら、余計にユーザーは不満だと思います。安易なことはできませんよね。

ところにょり氏:

そうですね。このゲームがこのまま終わることが許せないという思いを抱えて追加エンディングに臨む 人たちに、満足いただけるようなものを作らねばという気持ちはありましたね。やっぱりプレッシャーはあったと思います。

――晴れてエンディングが追加されて、アップデート後の所感はいかがですか。伝えたかったことがちゃんと伝わったという感触はありますか。

ところにょり氏:

僕としては、めちゃくちゃ良かったなと思います。プレイヤーの反応を見ても、このままだとちょっと……、と思った人が、この追加エンディングをもって、このゲームは神ゲーになった、みたいな風に言ってくださっている人もいらっしゃって嬉しかったですね。

僕自身も、追加エンディングを作っているうちにすごく気に入ってきて、今ではすごく好きなエンディングになりました。このエンディングが追加されたことで、初めてこのゲームが完成したんだという気持ちにもなりましたし、プレイヤーの方々もそれを実感してくれたんじゃないでしょうか。

ちなみに、逆にあの苦みが好きだったんだけどな、みたいな人ももちろんいらっしゃいました(笑)あの絶望のまま終わりたかったなという人もいて、その気持ちもすごく分かります。

――元々ところにょりさんを追いかけていた人たちからの反応はどうでしたか。ビターエンドが好きそうですが。

ところにょり氏:

すごく好意的に受け入れてくれている方が多かったですね。追加したエンディングも、ただ今までの絶望的なバッドエンドをなかったことにして、何もかもすべてハッピーという、そういう……脳天気なハッピーエンドではないので。

一同:

(笑)

ところにょり氏:

これまでのすべての絶望とか思いを受けて、それを次に繋げるような、何もかもなかったことにしない、そういう追加エンディングなので。プレイヤーが追加エンディング実装前にプレイして、ふたりで語り合って、こういう未来があったら良いよねと思ってくれたかもしれないという希望を、僕が一度こういう世界もあるんじゃないですかと提示したかたちなので、それを好意的に受け入れてくれて嬉しかったですね。

ちなみに、僕は作りたくないものは絶対に作らないタイプで、僕が作ったものはすべて僕が作りたかったものだと思ってもらいたいなと思っています。今回の追加エンディングは万人に受け入れられるものにしつつ、僕のやりたいことへ寄せたものになって、それを作ろうとユーザーの意見で喚起させられたのがありがたかったです。

片山氏:

私もSNSやSteamのレビューを見て、すごく好意的に捉えてくれていて良かったなと思います。ある意味、ユーザーとの対話によって新しいエンディングが追加されたという面もあるでしょうし。基本買い切りのゲームでも、こういうかたちのユーザーとのコミュニケーションがあるんだという、僕らとしても発見があって、今までにないかたちの着地をできたんじゃないでしょうか。

ところにょり氏:

漫画でも、本誌連載終了後に単行本で結末を足すことがありますよね。

片山氏:

そうですね。漫画以外にも映画でも、たとえば『 ブレードランナー』 とかで 「ディレクターズ カット」と言って追加されたことがありましたが、そういったものと『違う星のぼくら』も 近いかたちになっているんじゃないかなと思いますね。

次は多くの人に受け入れられるゲームを作りたい気持ちはある

――『違う星のぼくら』はこれで完成として、ある程度の区切りを迎えたと考えて良いのでしょうか。

ところにょり氏:

そうですね。僕としては現状そのつもりです。

――次の作品を作るとして、ところにょりさんの作家とビジネスマン、どれくらいの比重で臨むつもりですか。

ところにょり氏:

揺り戻しではないですけど、次はきちんと多くの人に受け入れられるゲームを作りたいなっていう気持ちはもちろんありますよ(笑)

――次の作品が遊びやすいとすれば、“次の次の作品”はまた作家性が強く出るかもしれませんね。

ところにょり氏:

僕は手塚治虫を尊敬していて、ひとりの作家だからひとつの作風で統一しないところが好きなんです。自分の作家性をゴリゴリに出したものも作れば、小さい子供でも楽しめるような物語を作ったり、優しい物語を作ったり。そういったいろいろな作品を提供できることが個人制作の強みだと思うので、今後もその時々のやりたいことをやろうかなと思います。

片山氏:

講談社ゲームクリエイターズラボのひとつのテーマとして、作家性とビジネスの両立があります。漫画家の場合でも、初期と後期で作風の変遷がありますが、ゲームでもクリエイターの変遷を見ていくことは ユーザーにとって面白いのかなと。そういう意味で、ところにょりさんが手掛ける、次の多くの人に受け入れられる作品にも期待したいです。……今初めて聞いた話ではあったんですが(笑)

一同:

(笑)

日本のユーザーのレビュー求む

――最後に、ユーザーにメッセージをお願いします。

ところにょり氏:

ひとつ言いたいことがあったのを忘れていました。先ほど話した国別のレビューですが、日本のプレイヤーはレビューを投稿する割合がかなり少ないんです。

――意外です。

ところにょり氏:

『違う星のぼくら』が今一番売れている国は日本なん ですが、それにも関わらず、レビュー数で言えば一番投稿の多い英語の半分くらいしかないっていう。英語の数倍は売れているのかなっていう状況の中でなぜだろうと不思議に思いつつ、それもそうだよなと思いつつ……。

――意地悪な質問ですが……、それは高評価レビューを投稿してくれという意味にも聞こえますが。

ところにょり氏:

全然そんなことないです(笑)それで言うと、日本のレビューが特別良いかというとそんなことはないので。前作『違う冬のぼくら』の日本の高評価率と『違う星のぼくら』の高評価率を比べてもまったく変わりませんし、何なら『違う冬のぼくら』はほかの国と比べて日本はちょっと低めでした。ただ、皆さんの感想を聞きたいので、本当に思ったことをただ書いていただければと思います。それが好評でも不評でも構いませんので。

――それが今回の追加エンディングのように、ところにょりさんの創作意欲に繋がることになるわけですね。次の作品も期待しています。

『違う星のぼくら』は、PC(Steam)向けに税込710円で配信中。同作は現在Steamサマーセールにて、20%オフの568円で購入可能だ。

[執筆・編集:Koutaro Sato]

[聞き手・編集:Ayuo Kawase]

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。