不穏な生物培養シム『CultureHouse』は“明らかにヤバい生物”をあえて育成するゲーム。普通の育成ゲームと何が違うのか・なぜ違うのか、開発者に訊いた

『CultureHouse』は、フツララ氏が個人で制作している一人称視点のアドベンチャーゲーム。その独特で奇妙な空気感は、どういったインスピレーションやから生み出されているのか。フツララ氏にインタビューを実施した。

『CultureHouse』は、futurala(フツララ)氏が個人で制作している一人称視点のアドベンチャーゲームだ。講談社ゲームクリエイターズラボの後援を受け、2025年内にPC(Steam)での発売を目指して開発されている。

本作の舞台は、失踪した生化学者が暮らしていた住宅兼研究施設「CultureHouse」だ。プレイヤーはCultureHouseに残された謎の生命体ジェニオを培養するのが目的。プレイを通して、かつてCultureHouseで起きた出来事や、周りの世界で起きている異変など、数々の謎に迫っていく。

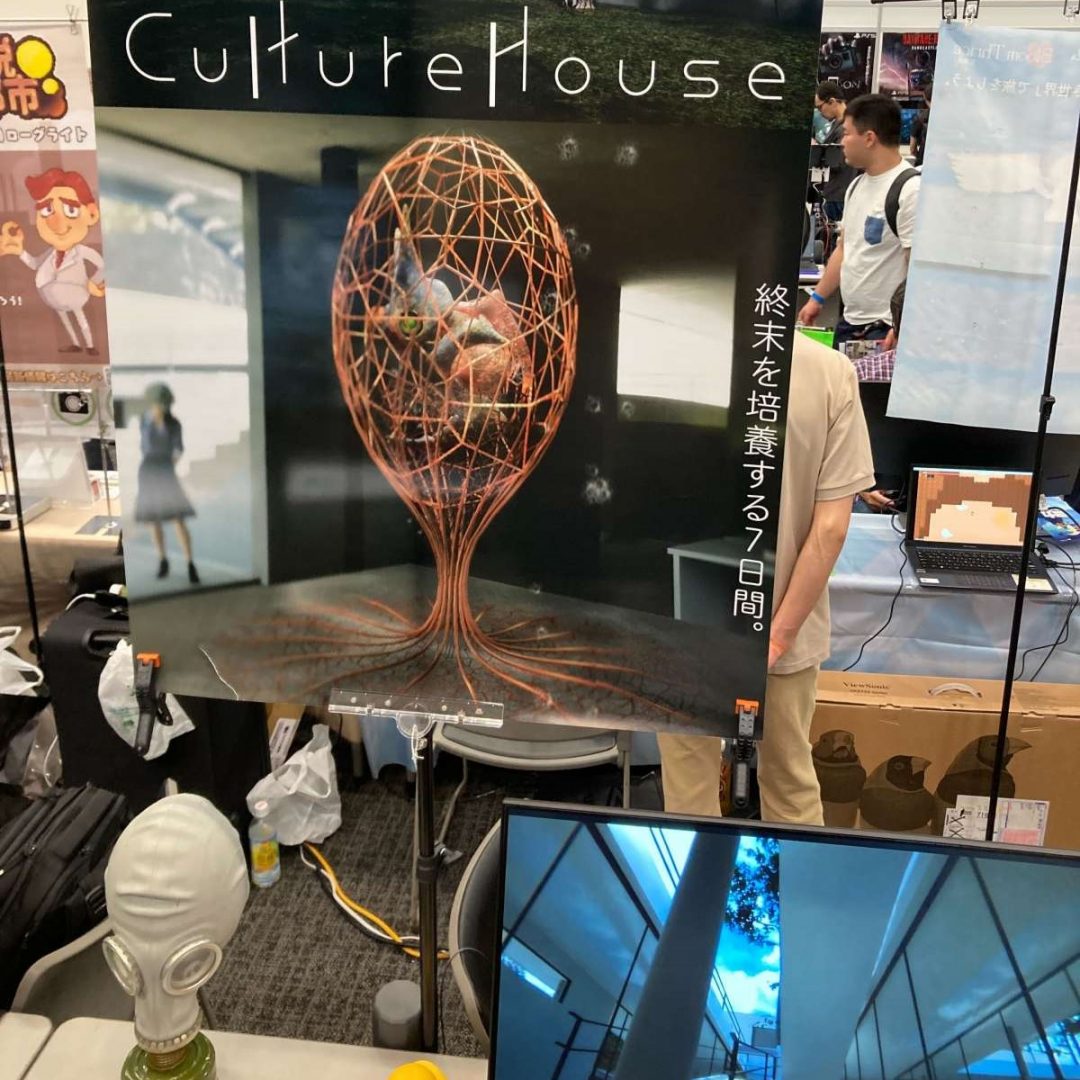

本作はTOKYO SANDBOX 2024に出展されており、冒頭を試遊することができた。ゲームプレイは一人称視点で進行する。作中で探索することになるCultureHouseは、木々に囲まれ、明るい光が差し込み、人工の池や石庭まであり一見穏やかな雰囲気の建物だ。本作ではまずそんなCultureHouseの中で、女性の指示する通りに、ペトリ皿の試料をいじったり生物の観察をしたりと作業をこなす。ところがゲームが進むにつれ、この家が普通でないことが露わになってゆくのだ。ガスマスクをつけた少女の訪問者や空飛ぶ豚、カメラで実体化する結晶が登場し、事態はどんどん不穏になっていく。そもそもこの女性は一体何者なのか。そして、ガラスケースで丁重に守られている生命体、ジェニオは何を世界にもたらすのか。

静かに進むストーリーの裏に入りこむ異物の一つ一つが、「この場所は“何か”がおかしい」という不穏な空気を少しずつ醸成してゆく。そんな空間に引きずり込まれていくのは、本作の「終末を育てる」というキーフレーズに違わぬ体験だった。試遊したバージョンは本作のプロトタイプであるものの、すでに動作は安定しており、ゲームプレイの基礎部分は完成しているという印象だ。少なくとも筆者が試遊した限りでは、本作の「不穏な雰囲気」を十二分に感じとることができた。

『CultureHouse』の独特で奇妙な空気感は、どういったインスピレーションやこだわりから生み出されているのか。そして、すべてを個人で制作しているフツララ氏とはいったい何者なのか。ゲーム本編やフツララ氏について、さまざまな話をインタビュー形式で伺った。

──自己紹介をお願いします。

futurala(以下、フツララ)氏:

フツララという名前で活動しています。2022年まで都内のゲーム会社で働いており、会社の在籍中に講談社ゲームクリエイターズラボに『CultureHouse』を応募したところ、支援を受けられることが決まりました。今はゲーム会社を退職して『CultureHouse』の開発に専念しています。ゲーム業界歴はトータルだと25年以上になります。

──本作を作ろうと思ったきっかけはなんですか。

フツララ氏:

子供の頃からコンクリートや漆喰のシンプルな面で構成された建築物に、外から差す光が反射したり遮られることで作り出される陰影に惹かれていました。それが学生時代に3DCGを始め、ゲーム業界に入るきっかけにもなるのですが、そうした空間に物語があり、 探索や謎解きをして、何か超常的で神秘的なものに出会う体験を作れたら素晴らしいのではないかということを昔から考えていました。

漠然としたイメージが「失踪した科学者の住宅で謎の生物を育てる」というアイデアに変わったのは2000年頃です。当時はまだハードウェアの描画性能も低く、リアルタイム3DCGのゲームを作るにはDirect3DやOpenGLで大量のコードを書く必要もありました。

ですがUnityやUnreal Engineが普及したことで状況が変わり、高度な3DCGの表現を取り入れたゲームを個人や小規模なチームでも作れるようになりました。そうした開発ツールの進化に加え、インディゲームの盛り上がりによって開発者を支援する動きが活発化したことが本作の制作を始めたきっかけです。

たとえば面白い夢とか、すごく綺麗な夢を見て目が覚めたあと、その印象を他人にうまく伝えるのは難しいと思います。それと同じで、自分の頭の中で「こうあってほしい」というイメージを、言葉で人に説明して再現してもらうのはとても大変です。それに自分の妄想を形にするという行為に、他の人を巻き込むのはとても怖いことでもあります。

──公式ページなどからは自分一人で作る、という強いこだわりを感じます。その理由などあれば教えていただけますか。

フツララ氏:

ゲームは一般的にチームで制作するものですが、小説や絵画のように一人で完結させることができれば、頭の中にあるロジックでは説明できないようなミステリアスな要素をダイレクトに形にすることができます。また個人制作であれば開発コストが安く、人を待たせることがないので、自分自身の納得がいくまで思い悩むことができるというメリットもあります。

──生物を培養するというテーマはどこからインスピレーションを受けましたか。

フツララ氏:

一つには科学博物館や実験室のような、標本や水槽、実験器具が並ぶ空間そのものの魅力があります。CultureHouseはシンプルな面で構成された建物ですが、その中に複雑な形状の器具、配管、正体不明の有機的なものがある対比が面白いのではないかと思いました。

もう一つは、進化の系統樹や、成長に伴う変態、生活環の変化がとても奇妙で面白いというのが生物をモチーフとした理由です。

例えばキノコや粘菌、カビなどは古典的な分類では植物ですが、系統学的には緑色植物とは別の、むしろ動物に近い生き物です。

動物の中でも甲殻類や昆虫などを含む節足動物と脊椎動物はフォルムや機能が似ていますが、節足動物は原口動物で、脊椎動物は後口動物なので口と肛門が逆。魚や人間とは全く似ていないホヤが脊椎動物に近縁……というような生物の系統樹の奇妙さは人間の想像力が及ばない神秘だと思います。

──舞台となるCultureHouseの建物は現在までに4回作り直されていると聞きましたが、これはなぜですか。

フツララ氏:

もう何回作り直したかわかりませんが、たぶんこれからも形が変わっていくと思います。

人間は頭と胴があって腕、脚というように大体の形が決まっていますが、建物の形はすごく自由で難しい。まず、ゲームの動線としての機能を備える必要がありますし、同時に科学者が研究生活を行いながら家族と住んでいた場所として不自然さがあってもいけない。また現時点では、昼と夕方の時間帯だけしかありませんが、早朝や深夜、そして天候の変化も実装していくと、どのような環境でも美しい陰影が生まれるように、地形の起伏や太陽の方角も含めて全体の構造を組み立てる必要が出てきます。

ゲーム会社で3DCGを制作していた頃は、キャラクターモデルやモーションを担当することが多く、建物や背景の制作経験が少ないのも、何度も作り直している理由の一つです。試行錯誤を重ねる中で、技術を身につけたり、ワークフローを組み立てながらゲームの制作をおこなっています。遠回りをしているようですが、身につけたものは後々まで使えるので、開発後半、そして次回作でも時間と労力をかけて確立したことが役立つと考えています。

──本作で表現したい空間は具体的にどういったものでしょうか。いわゆる「リミナルスペース」と呼ばれるような空間でしょうか。

フツララ氏:

空間そのものが持つ魅力、不思議さという意味ではリミナルスペースに近いと思います。ですが、リミナルスペースがオフィスのバックルームのような閉鎖的な空間であるのに対して、CultureHouseは緑の中に建てられた開放的な建物という点では違います。

ホラーに限らなくても不安を煽るゲームは最初から夜だったり、霧がかかっていたり、閉鎖的で暗い場所を舞台にすることが多いですが、CultureHouseは一見明るくて穏やかな環境なのに、その世界へ入り込むにつれて少しずつ何かがおかしいと気づいていく過程を描きたいと考えています。

──3D空間を体験するという意味では、VRとの相性も良さそうです。

フツララ氏:

VR版はすごく作りたい気持ちがあります。ただ、今あるスタンドアローンのVRデバイスは、描画性能がそこまで高くないので、グラフィックのクオリティを落とさずに移植するのは難しいと考えています。ハイエンドのグラフィックボードを搭載したPCにVRのヘッドセットを繋げば、描画自体はできると思いますが、そうすると今度はプレイできる人が少なくなってしまいます。将来的に、例えばMeta Quest 3が世代交代して、デバイスの描画性能がもっと高くなったらVRでも動かしてみたいと思っています。

──ちなみにゲーム業界歴が長いとのことですが、若いクリエイターに何かアドバイスはありますか。

フツララ氏:

自分自身が本当に作りたいもののアイデアを溜めておくことが大事だと思います。そして、それを実現するためにキャリアを積んでいくことをおすすめします。目指しているゲームを今すぐ作れないとしても、ゲーム会社や、ほかの仕事を通じてさまざまな技術を身に付けていくと、それが、のちのち本当に作りたいものを作るときに役に立つかもしれません。一度も就職せずに個人的な作品を制作して成功する人もいると思いますが、作りたいゲームを作るための技術や環境がまだ整っていなければ、経験を積みアイデアを溜めて、タイミングを見計らって作り始める、という方法がいいと思います。

自分は3DCGのキャラクターモデリングからゲーム業界に入りましたが、プロジェクトによって、シナリオを考えたり、コードを書く機会がありました。一人で制作が完結するスキルが身につくという意味で、インディーゲームを個人で作るのに都合が良いキャリアを歩んできたともいえます。

『CultureHouse』のアイデアを思いついてから、実際に作り始めるまで20年ぐらい期間が空いているので、最初は無理だと思っても諦めないことも大事だと思います。20年前はまだインディーゲームという概念が確立しておらず、CultureHouseのようにリアルタイムの3DCGを使ったゲームを一人で形にするのも難しかったです。仮に今、自分が置かれている環境でアイデアを実現できなくても、環境や技術の変化が問題を解決してくれる場合もあります。それを見越して、役に立ちそうな技術や知識を吸収しておくのがいいと思います。

──ありがとうございます。いろいろな経験を積まれて、ここに至るわけですね。最後になりますが、『CultureHouse』に今後興味を持ったり、遊んでくれるユーザーに何かメッセージはありますか。

フツララ氏:

『CultureHouse』はまだまだ開発中で、インディーズならではのこだわりをたくさん詰め込んでいる途中です。プレイヤーの選択によって分岐していく生物の姿や物語の結末についても、アイデアはたくさんありますが、限られた時間と資金でどこまで実装できるかは未定です。2025年内のリリースを目標にしていますが、自分自身が納得しないまま先へ進むことができない性格なので、ぎりぎりまで攻めずにいられない開発のスリリングな部分も含めて見守っていただけると幸いです。

「このゲームで遊びたい」と期待してくれる人が多ければ、 プレッシャーもかかりますが、勇気を持って進んでいくことができます。

──ありがとうございました。

『CultureHouse』はPC(Steam)向けに開発中で、2025年に発売予定。公式サイトによれば、今後PS5とXbox SeriesX|S向けにも開発される見込み。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。